具体描述

商品详情

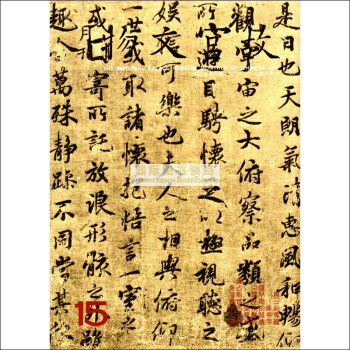

品名:故宫文物月刊15:1984年6月第2卷第3期

作者:国立故宫博物院

出版社:国立故宫博物院

ISBN13:9925000019672

ISBN10:

页数:144

装帧:平装

开本:16开

出版日期:1993-04-01

语种:中文(繁体)

编辑推荐

故宮文物月刊,创办于民国72年(1983年)至今已有三十三年的历史.月刊以浅近的文字,精美的图片,深入的介绍中华五千年来艺术精华。

本刊有别于故宫博物院的其他专业书刊,以平易近人为要旨,文章内容,力求简单易懂,并以图为证,使之更为生活化。

主要栏目有:故宫掌故、每月专题、典籍漫谈、古玉鉴赏、名画欣赏等其中{特展报道}就是当时故宫博物院的特展,作有系统且详实的解说与介绍。

国立故宫博物院

台北故宫博物院(又称台北故宫,中山博物院)。是中国大型综合性博物馆、台湾规模*的博物馆,也是中国三大博物馆之一,研究古代中国艺术史和汉学重镇。台北故宫博物院座落于台北市士林区,建造于1962年,1965年夏落成。占地总面积约16公顷。为仿造中国传统宫殿式建筑,主体建筑共4层,白墙绿瓦,正院呈梅花形。院前广场耸立五间六柱冲天式牌坊,整座建筑庄重典雅,富有民族特色。台北故宫博物院内收藏有自南京国立中央博物院筹备处、国立北平故宫博物院和国立北平图书馆等所藏来自北京故宫、沈阳故宫、避暑山庄、颐和园、静宜园和国子监等处的皇家旧藏。所藏的商周青铜器,历代的玉器、陶瓷、古籍文献、名画碑帖等皆为稀世之珍。展馆每三个月更换一次展品。截至2014年底,馆藏文物达69.6万余件文物。

国立故宫博物院历史变迁

北平成立1911年,清帝溥仪退位、民国成立之初。溥仪与*签台北故宫博物院

台北故宫博物院1914年民国政府将热河避暑山庄和沈阳故宫的文物迁移至紫禁城的外廷,设立"古物陈列所"开放参观 。清帝暂居紫禁城,日后移居颐和园 。1924年11月,清逊帝溥仪被冯玉祥逐出紫禁城,溥仪居住紫禁城这段期间,因赏赐、故臣借观、拍卖点押、窃取盗卖,使1200多件书画精品、古籍善本和大量珍宝流失。随后于紫禁城成立清室善后委员会,整理宫内珍藏文物 。1925年9月,成立清室古物保管委员会,由李石曾出任委员长。10月10日,在北京紫禁城建立"故宫博物院",为国立故宫博物院前身 。

抗战南迁

故宫博物院于抗日战争的前夕,选择重要文物南迁。1931年,日本发动九一八事变侵占东北后,国民政府开始计划将博物院文物南运。隔年,日军攻占热河、进逼北平,故宫理事会要求博物院选择院藏文物菁华装箱储置,开始南运。1933年2月6日,北平、华北情势告急,DI一批南迁文物抵达上海,期间南迁文物共五批19,557箱,包含古物陈列所、颐和园、国子监等单位文物的6,066箱。隔年2月,1936年12月,南迁文物由上海转运首都南京。1937年8月,上海爆发淞沪会战,南迁文物再由庄尚严等人DI一批80箱南京文物迁至长沙;隔年11月再转运至贵阳安顺暂置(1944年再运往四川巴县)。1937年11月,第二批9,369箱以水路,经由长江至汉口;1939年5月再移往宜昌、重庆至四川乐山。第三批7,286箱文物由那志良走陇海铁路运至陕西宝鸡;1939年7月,再转卡车经汉中运抵成都,随后又运往峨眉古庙安置,成立故宫博物院峨眉办事处。最后南迁至南京的文物,约2,900箱文物因来不及运送,滞留在南京。北平沦陷后,北平故宫仍留有许多文物,沦陷期间还在继续清点未曾登记的文物,并又广泛征集了一批珍贵文物 。

文物迁台

抗战结束后,杭立武向日本索回许多珍贵的图书和艺术品,随后运往台湾的精品文物之中就有这部分图书和艺术品。包含了北平故宫博物院2,972箱,中央博物院852箱书画、瓷器、玉器,另外加上国立北平图书馆的善本图书和外交部条约档案等共5,422箱。国共内战后期,杭立武负责抢运这批故宫国宝至台湾,*政府迁运台湾的文物本来计划共运送五次,但因战争形势突变一共只运了三次。1945年,抗日战争胜利后,南迁文物先集中运至重庆。1947年6月,南迁文物由重庆循水路运回南京,至12月全数运抵。1948年人民解放战争胜利在即,国民政府令故宫博物院挑选贵重文物以军舰转运台湾。DI一批文物772箱(包括国立故宫博物院文物320箱、中央博物院筹备处212箱、中央研究院历史语言研究所120箱、中央图书馆60箱、外交部重要档案60箱)由中鼎舰运抵基隆港。1949年,1月6日第二批由招商局海沪轮于1月6日运出,1月9日到达基隆,共计3,502箱(包括国立故宫博物院1,680箱、中央博物院筹备处486箱、中央研究院历史语言研究所856箱、中央图书馆462箱、北平图书馆明清舆图18箱)。第三批文物由昆仑号军舰于1月29日运出,2月22日运抵基隆港,共1,244箱;第三次原本计划搬运2,000箱(包括国立故宫博物院1,700箱、中央博物院筹备处150箱、中央图书馆150箱),但军舰一到海军部眷属就抢先上船,杭立武只好找海军司令桂永清解决,最后下令拆除办公桌,但由于运输舰舱位有限,最后只能运出1,244箱(包括国立故宫博物院972箱、中央博物院筹备处150箱、中央图书馆28箱),剩下的国立故宫博物院728箱和中央图书馆28箱被迫留在南京。至此,总共有2,972箱国立故宫博物院文物运台,南京还剩11,178箱故宫文物,其中大部分在五十年代运回北京故宫,剩下两千多箱暂存南京至今 。为阻止文物迁台,南京中央博物院共产党员陶孟和曾发动群众阻止,但未成功。1949年8月23日,文物迁入台中县雾峰乡吉峰村,并成立"国立中央博物图书院馆联合管理处",隶属于教育部,由杭立武部长兼任主任委员,并于台中县雾峰乡北沟觅地建筑库房(隔年4月落成,文物随即迁入)。11月,战时河南省存放在重庆中央大学柏溪分校的68箱出土文物,亦抢运到台湾并存放在台中市糖厂仓库。1950年4月,台中郊外雾峰乡吉峰村仓库落成,运台文物随即迁入新库存贮。1951年6月,成立两院存台文物清点委员会,延聘学者、专家为委员,进行重编箱号、抽查箱内文物,直到1954年才完成。这次清点也编制了《点查清册》,成为存台两院文物的原始清册。1954年,"国立中央图书馆"在台北复馆,联管处改组,并开始出版重要资料。1956年,"北沟文物陈列室"正式开放(后毁于九二一地震)。1956年,早于台北故宫博物院,国民党当局在台湾建立DI一座博物馆"文物美术馆",收藏来自河南的38箱文物,加上日本归还掠夺的文物51箱,奠定了史博馆的"家底" 。1957年,在亚洲协会赞助下,在库房之外又建一小型陈列室,公开展览所藏文物。蒋介石巡视"文物美术馆",并改馆名为"历史博物馆" 。

博物馆40余扩建

1965年,在现址建成新馆。新址为纪念孙中山先生百岁诞辰,命名为中山博物院。后中央博物院归并故宫博物院后,故宫博物院全部文物由台中运至台北中山博物院。1964年至2007年,台北故宫博物院展分四期建设,览空间达到9,613.91平方米正馆开始兴建。有"张大千先生纪念馆",仿乾隆养心殿西室书斋于正馆设"三希堂",仿宋明庭园设"至善园"、"至德园"。1967年-2008年8月期间,透过其它机关移交1,651件,受赠32,326件册,收购12,751件册,合计46,728件册。

出版作品

该院出版定期刊物《故宫文物月刊》和《故宫学术季刊》、《中华五千年文明集刊》、《国之重宝》、《惠风和畅》、《文物光华》、《故宫宝藏》、《元四大家》、《唐寅的研究》、《山水画皴法点苔之研究》、《清代通鉴长编》等著作,并影印出版了文渊阁《四库全书》。

院内藏品大类:

铜器-6,044件 法帖-474件 雕刻-651件 成扇-1,651件 满蒙藏文文献-11,501件

绘画-5,287件 漆器-707件 拓片-895件 钱币-6,953件 善本书籍-198,459册

丝绣-306件 文具-2,379件 书法-3,046件 玉器-12,104件 清宫档案文献-386,729册件

内容推荐

故宫文物月刊的诞生,是故宫博物院全体同仁和关爱故宫文物的艺文界朋友,今年对社会所作 的一份诚挚献礼。

故宫文物自民国三十七年年底迁运来台,至今已有三四十年了。在过去三十多年岁月中,故宫的精美文物,虽经迭次更换展出,蜚声国际,并获得海内外各界人士普遍的赞誉,然而,我们并不敢以此自满,我们深感过去对社会所作的仍然太少,而社会对我们的认识,亦未必有深刻的瞭解,因此,决定创办这份刊物,用极浅显而又简明的文字,配合精美的照片和插图,深入浅出的将中华五千年精致的文物,作有系统的介绍出来。深信由于这一份通俗性的刊物诞生,不仅仅是作为故宫向社会传递传统文化艺术讯息之媒介,同时也未始不可作为沟通社会与传统艺术心神交往的桥梁。

我们诚挚的期望这份包容艺术的、趣味的、知识的、并兼具学术价值的月刊,在未来能走进广大社会的每一个层面,使人人都能从这本刊物上创造出属于现代民族风格的艺术,使中华文化在内涵上,更充实,更光大。当然这一期望,并不是一蹴可成,我们也很清楚现实存在的种种困难,但深信只要继续不断的,将优良的传统文化,技术智能,广泛而深入的加以介绍,必能引起社会大众对固有文化的孺慕之爱。

本刊在编辑选刊文物介绍方面,是以故宫现藏之六十二万余文物为基础,并将视野扩张及到世界每一个收藏中华文物的角落,因此,我们在编辑内容上,将做到*的充实。我们更有意将过去宫廷独有的艺术、外间难得一见的珍品,作全面性的公开,使全民都能分享祖先创造的成果,并借此以提升人们精神上的感受。从编排内容上,我们采用专栏介绍的方式,运用大小不同的三十余个专栏,将各类文化精华,一一导引于读者的面前,例如:故宫掌故、古玉鉴赏、典籍漫谈、艺术随笔、名画欣赏、珍玩丛谈、民俗锁闻、铭文导读、册府杂说、法书选粹、院画管窥、名瓷欣赏、海外遗珍、古物鉴定、科技新知、艺文趣谈、华夏之光、艺文活动......等等都是。

从以上三十余个专栏,当可见出本刊对各类文物透视、介绍之安排。当然往后我们还会作适度的调整。本刊文字上要求其有可读性,以达到雅俗共赏的理想目标,也希望社会人士能参与我们的工作,共同灌溉这片园地。这份兼具艺术、趣味、知识、学术的刊物,在撰稿人方面,我们除了动员故宫全体具有专业知识的研究人员,作为特约文字的基本撰述人之外;同时对艺术界以及各大学或研究机构之学者专家,亦欢迎其作为本刊之特约撰述人。因此本刊在撰稿作者方面,当属一时之选。在编排印刷上,采缪式装订。如此豪华大型刊物,不仅便于保存,且可作为馈赠的佳礼。

本刊在编印设计中,会一再强调这是一本通俗刊物,发行的皆趣也有别于本院其他书刊,我们希望由于这本刊物的发行,能全面带动社会认识我们自己优良的传统文化,维护美好的生活方式,使我们的社会呈现一片祥和与复的气象,进一步负起推动世界新文化的责任。

作者简介

台北故宫博物院(又称台北故宫,中山博物院)。是中国大型综合性博物馆、台湾规模*的博物馆,也是中国三大博物馆之一,研究古代中国艺术史和汉学重镇。台北故宫博物院座落于台北市士林区,建造于1962年,1965年夏落成。占地总面积约16公顷。为仿造中国传统宫殿式建筑,主体建筑共4层,白墙绿瓦,正院呈梅花形。院前广场耸立五间六柱冲天式牌坊,整座建筑庄重典雅,富有民族特色。台北故宫博物院内收藏有自南京国立中央博物院筹备处、国立北平故宫博物院和国立北平图书馆等所藏来自北京故宫、沈阳故宫、避暑山庄、颐和园、静宜园和国子监等处的皇家旧藏。所藏的商周青铜器,历代的玉器、陶瓷、古籍文献、名画碑帖等皆为稀世之珍。展馆每三个月更换一次展品。截至2014年底,馆藏文物达69.6万余件文物。

国立故宫博物院历史变迁

北平成立1911年,清帝溥仪退位、民国成立之初。溥仪与*签台北故宫博物院

台北故宫博物院1914年民国政府将热河避暑山庄和沈阳故宫的文物迁移至紫禁城的外廷,设立"古物陈列所"开放参观 。清帝暂居紫禁城,日后移居颐和园 。1924年11月,清逊帝溥仪被冯玉祥逐出紫禁城,溥仪居住紫禁城这段期间,因赏赐、故臣借观、拍卖点押、窃取盗卖,使1200多件书画精品、古籍善本和大量珍宝流失。随后于紫禁城成立清室善后委员会,整理宫内珍藏文物 。1925年9月,成立清室古物保管委员会,由李石曾出任委员长。10月10日,在北京紫禁城建立"故宫博物院",为国立故宫博物院前身 。

抗战南迁

故宫博物院于抗日战争的前夕,选择重要文物南迁。1931年,日本发动九一八事变侵占东北后,国民政府开始计划将博物院文物南运。隔年,日军攻占热河、进逼北平,故宫理事会要求博物院选择院藏文物菁华装箱储置,开始南运。1933年2月6日,北平、华北情势告急,DI一批南迁文物抵达上海,期间南迁文物共五批19,557箱,包含古物陈列所、颐和园、国子监等单位文物的6,066箱。隔年2月,1936年12月,南迁文物由上海转运首都南京。1937年8月,上海爆发淞沪会战,南迁文物再由庄尚严等人DI一批80箱南京文物迁至长沙;隔年11月再转运至贵阳安顺暂置(1944年再运往四川巴县)。1937年11月,第二批9,369箱以水路,经由长江至汉口;1939年5月再移往宜昌、重庆至四川乐山。第三批7,286箱文物由那志良走陇海铁路运至陕西宝鸡;1939年7月,再转卡车经汉中运抵成都,随后又运往峨眉古庙安置,成立故宫博物院峨眉办事处。最后南迁至南京的文物,约2,900箱文物因来不及运送,滞留在南京。北平沦陷后,北平故宫仍留有许多文物,沦陷期间还在继续清点未曾登记的文物,并又广泛征集了一批珍贵文物 。

文物迁台

抗战结束后,杭立武向日本索回许多珍贵的图书和艺术品,随后运往台湾的精品文物之中就有这部分图书和艺术品。包含了北平故宫博物院2,972箱,中央博物院852箱书画、瓷器、玉器,另外加上国立北平图书馆的善本图书和外交部条约档案等共5,422箱。国共内战后期,杭立武负责抢运这批故宫国宝至台湾,*政府迁运台湾的文物本来计划共运送五次,但因战争形势突变一共只运了三次。1945年,抗日战争胜利后,南迁文物先集中运至重庆。1947年6月,南迁文物由重庆循水路运回南京,至12月全数运抵。1948年人民解放战争胜利在即,国民政府令故宫博物院挑选贵重文物以军舰转运台湾。DI一批文物772箱(包括国立故宫博物院文物320箱、中央博物院筹备处212箱、中央研究院历史语言研究所120箱、中央图书馆60箱、外交部重要档案60箱)由中鼎舰运抵基隆港。1949年,1月6日第二批由招商局海沪轮于1月6日运出,1月9日到达基隆,共计3,502箱(包括国立故宫博物院1,680箱、中央博物院筹备处486箱、中央研究院历史语言研究所856箱、中央图书馆462箱、北平图书馆明清舆图18箱)。第三批文物由昆仑号军舰于1月29日运出,2月22日运抵基隆港,共1,244箱;第三次原本计划搬运2,000箱(包括国立故宫博物院1,700箱、中央博物院筹备处150箱、中央图书馆150箱),但军舰一到海军部眷属就抢先上船,杭立武只好找海军司令桂永清解决,最后下令拆除办公桌,但由于运输舰舱位有限,最后只能运出1,244箱(包括国立故宫博物院972箱、中央博物院筹备处150箱、中央图书馆28箱),剩下的国立故宫博物院728箱和中央图书馆28箱被迫留在南京。至此,总共有2,972箱国立故宫博物院文物运台,南京还剩11,178箱故宫文物,其中大部分在五十年代运回北京故宫,剩下两千多箱暂存南京至今 。为阻止文物迁台,南京中央博物院共产党员陶孟和曾发动群众阻止,但未成功。1949年8月23日,文物迁入台中县雾峰乡吉峰村,并成立"国立中央博物图书院馆联合管理处",隶属于教育部,由杭立武部长兼任主任委员,并于台中县雾峰乡北沟觅地建筑库房(隔年4月落成,文物随即迁入)。11月,战时河南省存放在重庆中央大学柏溪分校的68箱出土文物,亦抢运到台湾并存放在台中市糖厂仓库。1950年4月,台中郊外雾峰乡吉峰村仓库落成,运台文物随即迁入新库存贮。1951年6月,成立两院存台文物清点委员会,延聘学者、专家为委员,进行重编箱号、抽查箱内文物,直到1954年才完成。这次清点也编制了《点查清册》,成为存台两院文物的原始清册。1954年,"国立中央图书馆"在台北复馆,联管处改组,并开始出版重要资料。1956年,"北沟文物陈列室"正式开放(后毁于九二一地震)。1956年,早于台北故宫博物院,国民党当局在台湾建立DI一座博物馆"文物美术馆",收藏来自河南的38箱文物,加上日本归还掠夺的文物51箱,奠定了史博馆的"家底" 。1957年,在亚洲协会赞助下,在库房之外又建一小型陈列室,公开展览所藏文物。蒋介石巡视"文物美术馆",并改馆名为"历史博物馆" 。

博物馆40余扩建

1965年,在现址建成新馆。新址为纪念孙中山先生百岁诞辰,命名为中山博物院。后中央博物院归并故宫博物院后,故宫博物院全部文物由台中运至台北中山博物院。1964年至2007年,台北故宫博物院展分四期建设,览空间达到9,613.91平方米正馆开始兴建。有"张大千先生纪念馆",仿乾隆养心殿西室书斋于正馆设"三希堂",仿宋明庭园设"至善园"、"至德园"。1967年-2008年8月期间,透过其它机关移交1,651件,受赠32,326件册,收购12,751件册,合计46,728件册。

出版作品

该院出版定期刊物《故宫文物月刊》和《故宫学术季刊》、《中华五千年文明集刊》、《国之重宝》、《惠风和畅》、《文物光华》、《故宫宝藏》、《元四大家》、《唐寅的研究》、《山水画皴法点苔之研究》、《清代通鉴长编》等著作,并影印出版了文渊阁《四库全书》。

院内藏品大类:

铜器-6,044件 法帖-474件 雕刻-651件 成扇-1,651件 满蒙藏文文献-11,501件

绘画-5,287件 漆器-707件 拓片-895件 钱币-6,953件 善本书籍-198,459册

丝绣-306件 文具-2,379件 书法-3,046件 玉器-12,104件 清宫档案文献-386,729册件

织品-138件 杂项-12,347件 珐琅器-2,510件 瓷器-25,423件

插图:

用户评价

不得不说,《故宫文物月刊》总能给我带来意想不到的惊喜。这次的专题,侧重于清代宫廷中的一些生活场景,通过对各类器物的解读,生动地勾勒出了帝后们日常生活的细节。我特别喜欢那篇关于宫廷用茶的文章,从茶具的材质、形制,到饮茶的礼仪,都进行了详尽的介绍。那些精美的瓷器茶具,古朴的紫砂壶,以及描绘着精致图案的漆器茶盒,都诉说着那个时代独特的品味和生活方式。阅读的过程,仿佛置身于一个雅致的宫廷茶室,能闻到淡淡的茶香,感受到那份宁静与闲适。这种从细微之处展现历史的视角,往往比宏大的叙事更能打动人心,让我对故宫的了解更加立体和真实。

评分这本《故宫文物月刊》以其精美的装帧和严谨的学术态度,再次展现了故宫博物院深厚的文化底蕴。翻开它,仿佛穿越时空,置身于紫禁城的辉煌之中。每一页都凝聚着文物研究者的心血,从瓷器、书画到宫廷生活用品,都得到了详尽的考证和深入的解读。我尤其对那篇关于明清时期皇家园林布局的文章印象深刻,作者不仅细致地分析了不同园林的风格特点,还结合了历史文献,勾勒出了皇帝们休憩游赏的理想图景。那些精美的插图,更是让读者能够直观地感受到文物的魅力,仿佛触手可及。对于我这样对中国古代艺术史充满兴趣的读者来说,这本月刊无疑是一份宝贵的精神食粮,它不仅仅是知识的传递,更是一种文化的熏陶,让我更加热爱和珍惜这份民族瑰宝。每一次阅读,都能在字里行间发现新的惊喜,感受到传统文化的博大精深。

评分这份刊物的价值,不仅仅体现在其学术深度,更在于它所传递出的那份对文化传承的敬意。本期的一些文章,聚焦于故宫珍藏的古籍善本,对其中一些稀见的版本进行了详细介绍和考证。我了解到,这些古籍不仅仅是历史文献,更是承载着中华民族数千年文明的珍贵遗产。作者们通过严谨的学术研究,揭示了这些古籍的价值所在,以及它们在中国思想史、文学史上的重要地位。对我而言,这不仅是一次知识的增长,更是一次心灵的洗礼,让我深刻体会到保护和传承中华优秀传统文化的意义。这份刊物,就像一座连接过去与现在的桥梁,让更多人能够跨越时空,去感受中华文明的博大与精深。

评分这是一份充满智慧与美感的刊物。本期内容的一大亮点是对几件重要珐琅器文物的深入剖析,从其制作工艺、材料成分到装饰纹样,都进行了细致入微的考证。作者旁征博引,结合了国内外学者的研究成果,对这些珍贵文物的来源、流传以及在宫廷中的使用情况进行了鞭辟入里的阐述。其中关于景泰蓝工艺的演变历程的论述,尤为精彩,让我对这项古老技艺有了更深刻的认识。那些色彩鲜艳、造型典雅的珐琅器,不仅仅是器物,更是历史的见证,是中国古代工匠智慧的结晶。通过阅读,我不仅增长了见识,更对中国古代工艺美术的发展有了全新的认识,对故宫所珍藏的这些瑰宝充满了崇敬之情。

评分读完这期《故宫文物月刊》,心中涌动着一股对历史的敬畏之情。这次的专题似乎聚焦于明代宫廷的服饰文化,光是看那些精美的织绣文物图片,就已经令人惊叹不已。那些龙纹、凤纹、祥云纹的繁复图案,在现代工艺看来也是难以企及的。文章的论述也十分到位,不仅从材质、工艺上进行了细致的分析,更深入探讨了服饰在当时的礼制、等级以及审美意义。我了解到,一件看似华丽的龙袍,背后承载的不仅仅是精湛的技艺,更是皇帝至高无上的权力象征。阅读过程中,我脑海中不断浮现出明朝那些风华绝代的帝王将相,以及他们生活在那个时代的情景。这种将历史与实物相结合的解读方式,极大地增强了阅读的趣味性和感染力,让枯燥的学术研究变得生动有趣,仿佛置身于历史的长河之中,亲眼见证着那些曾经的辉煌。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有