具体描述

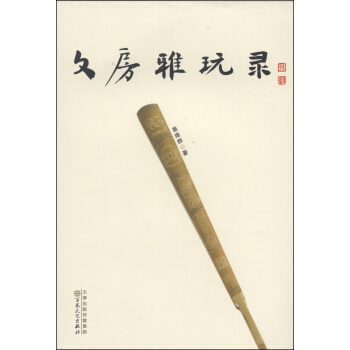

内容简介

文人本身就是一种讲究,胸有珠玑笔底黼黻。世间之物皆是一种匹配,案陈善本书,砚留古名墨,于是就有了书斋之中的无限风光。作者简介

姜维群,从事新闻工作卅载,高级编辑。曾获得中国新闻奖在内的二十多个奖项。多年来喜爱写作,发表各类文章几千篇,为天津市杂文学会常务副会长。喜古诗词,为天津中华诗词学会副会长。同时痴迷收藏,为天津市收藏协会顾问。主要著述有《走近禅寂》、《扇骨的鉴赏与收藏》、《民国家具的鉴赏与收藏》、《古典门窗隔扇鉴赏》、《民国家具鉴藏必读》、《读心录》、《养生聊斋》等专著廿余种,并主编各类丛书多部。内页插图

目录

大雅之玩是文房(代序)刻竹玩竹

岁寒三友松竹梅的笔洗

竹根雕刘海戏金蟾香炉

笔筒上的“时尚流行语”

帖架里的智慧和雅意

刻在刀鞘上的山水画

竹鸟笼满雕工的奢侈

竹根雕水丞的造型创意

华非谈刻竹根印

做扇玩扇

这把扇子“一千岁”

扇骨竹刻仕女藏大美

中国折扇曾是欧洲奢侈品

没有扇面的西洋扇和中国檀香扇

扇子中的时尚品“赛璐珞”

扇骨的“大清十帝钱”

古钱竹刻扇骨

集铜玉竹牙一身的坤扇

有斑就是珍品

大雅不雕最可人

刘宇谈修扇骨

张华兄弟谈如何选扇

刻铜玩铜

铜墨盒文入画第一人——陈师曾

刻铜开山之人——陈寅生

刻铜的俗雅之分

秤砣变身印规之趣

砚滴水盂刻上诗

一只日本刻铜花瓶

铜镇尺上刻字画

铜墨盒上下款的认知观

一方铜墨盒的巧思妙作

外国铜画的装饰意义

王少杰谈刻铜

刻石玩石

刻砚

歙砚石料刻自己诗

把警策刻在砚上

赵伯光谈刻砚

……

塑泥玩泥

杂项杂玩

精彩书摘

在赏竹上,炎黄子孙算得上是竹的知音,宋代大文豪苏东坡吟诗道:“宁可食无肉,不可居无竹,无肉令人瘦,无竹令人俗。人瘦尚可肥,士俗不可医。”把赏竹作为评判俗雅的标准,无竹人必俗,若俗无药可医了。苏东坡画得一手好竹,并首创用朱墨画朱竹。其传世的唯有一幅《枯木竹石图》,古木拙而劲,疏竹老而活,尤见文人的笔情墨趣。从宋元以后,不仅专有画竹闻名的画家,许多画作都有竹子的身影,显示出中国画独有的艺术魅力。不仅在画上,竹子在园林景观上也是不可或缺的元素。我国当代著名古建筑专家陈从周教授曾就日本征求一个住宅竞赛方案说,“人们以为竹是无花的常绿植物,哪有四季可言,但是这是直觉,没有经过思想,也没有细致观察与欣赏,更谈不到竹与环境及四时光影变化等等,似太简单化了。日本人与我国古代人最爱竹,入宅、入园、入画、入文、入诗,真可说是雅极了。”竹子在我国,可以进宅院入园林,更可进入诗书画。

若说赏竹,东瀛日本和我们似能比肩,若说刻竹玩竹,世界上唯有我们了。先说刻竹,先有阴刻,后有阳刻。在此基础上国人发现竹子可以分为三层,最外面的为竹黄,此层面无光泽;刮去竹黄即为竹青,此层面光洁如玉;竹青下面叫竹肌,有竖条的丝纹。于是在竹肌上的阴刻阳刻之外,有了“留青”刻法,旨在利用此层厚薄产生的浓淡效果,表现如深墨淡墨般的浓淡变化,这种“留青”法是明末张希黄发明的,在臂搁、笔筒和扇骨上应用极广,正像民国刻竹大家金西压描述的,曾有一留青山水臂搁,“穹不见顶,下不见麓,云势或浓或淡,缥缈卷舒,如置身黄山始信峰上观云海也”。氤氲云气完全靠留青厚薄体现,可见留青刻竹之神妙也。

竹子被国人分为三层,竹黄、竹青、竹肌,这三层处在同一环境下,竹肌上色最快,竹青次之,竹黄最慢。笔者曾收藏刻有清代十帝钱留黄留青扇骨一把,经近百年时间,竹肌部分呈暗红色,竹青部分浅红,竹黄部分仍是黄色,三种颜色使扇骨分外醒目。

除这三层外,国人又找到了第四层,即竹筒内胎的黄皮,经过一番处理,把这层内胎竹皮贴到竹上,进行雕刻,成为中国独有的“竹簧工艺”。

这种工艺发明于湖南邵阳,清代初年一个叫王尚智的竹刻艺人每天劈竹制胎,久久生厌,总想练习刻竹,但又怕刻坏竹青,便用刀在竹内胎黄皮上刻画,竟觉别有趣味。于是找来废弃的竹筒,将竹肉全部剖掉,仅剩一层内胎竹黄,发现其可压平而不破碎,遂反复研制,创造发明了竹簧。这种竹簧胶合或镶嵌在木胎上,然后磨光,再在上面雕饰各种花饰。这种新的制竹工艺很快风靡全国,一些精美的盒、箧作为贡品进入北京紫禁城。在晚清时期,黄遵宪作为清王朝的外交官,曾先后出任日本、英国和美国旧金山的参赞和领事之职,他曾多次将“辟前人未辟之境,古人未有之物”的竹簧艺术品带出国门,将之送与他们,受赠者无不惊叹中国竹艺精妙。

玩竹刻竹不仅仅是在竹的平面上施刀,更有利用竹筒、竹根,借形状物尤见匠心独运。譬如竹筒常做笔筒,凡浑圆周正的固然很好,然上佳之作常有怪异之形状,像椭圆、两圆相连,或欹斜卷转。在存世的竹笔筒中,有凭借名家雕刻而身价不菲,也有奇形异状而让人爱不释手的。

……

前言/序言

用户评价

这本书的叙述语言风格,着实让我眼前一亮。它不同于那种板着面孔、堆砌术语的学术著作,也迥异于市面上那些浮光掠影、浅尝辄止的普及读物。作者的笔触是极其细腻且富有画面感的,仿佛他不是在记录,而是在与你娓娓道来一场陈年的旧事。那种叙述的节奏感把握得极好,时而徐缓,时而又不失机敏的转折,让人读起来一点都不觉拖沓。特别是他对某些物件的描述,简直如同身临其境,那种对材质、光泽、乃至使用痕迹的捕捉能力,不得不佩服作者的观察力之敏锐。读的时候,我常常需要停下来,闭上眼睛回味一下他描述的那个场景,脑海中自然而然地浮现出那些古老物件在特定光线下呈现出的独特神韵。这种文学性和知识性的完美结合,使得阅读过程充满了乐趣,完全没有一般工具书的枯燥感,更像是在品味一篇篇精美的散文。

评分这本书在引证和考据方面所下的功夫,绝对是令人肃然起敬的。我注意到,作者在阐述观点或描述某个细节时,总能给出明确的来源和出处,文献的引用非常精准且专业,绝非信手拈来或捕风捉影。这体现出作者极高的学术素养和严谨的治学态度。对于我这样的普通读者而言,虽然不一定能完全核对那些晦涩的典籍原文,但光是看到那些详实的注释和参考资料列表,就能感受到作者背后付出的巨大心血。这种对事实准确性的执着追求,极大地增强了文本的可信度和权威性。它提供给读者的不仅仅是知识的表层,更是知识生成和验证的过程,这使得这本书的价值远远超越了一般的休闲读物,更像是一部经过深思熟虑的学术结晶,让人在阅读时倍感踏实和信服。

评分从整体结构来看,这本书的编排逻辑非常清晰,虽然内容涉及的门类可能不少,但作者似乎有一条无形的线索贯穿着始终,使得各个章节之间的衔接非常自然流畅,没有那种生硬的跳跃感。我特别欣赏作者在探讨不同品类时,所展现出的那种宏观视野。他并非仅仅罗列事实或物件的演变,而是善于将这些“小物件”置于更广阔的社会文化背景下去审视,去探究它们在特定历史时期的功能、象征意义以及它们如何反映了当时文人的精神世界。这种深度的挖掘,让读者在了解器物本身的同时,也能对那个时代的文化风尚乃至人们的生活哲学,获得更深层次的理解。这种层层递进的架构,让这本书的阅读体验非常扎实,读完一个部分,总能感到知识和理解上都有了一个小小的提升,让人有继续探索下去的动力。

评分这本书最打动我的地方,或许在于它所传达出的一种“雅致的生活哲学”。它不仅仅是关于那些精巧物件的记录,更重要的是,它细腻地捕捉并传递了一种对待生活、对待时间应有的态度——那种慢下来,去欣赏周遭细微之美的心境。在如今这个快节奏、追求效率的时代,我们太容易忽略身边那些沉淀了时光的器物所蕴含的生命力。这本书就像一面清澈的镜子,映射出一种对生活品质近乎苛刻的追求,它告诉我们,真正的“玩赏”并非是占有,而是理解和尊重这些物品背后所承载的历史与匠心。读完之后,我发现自己看待家中的一些旧物,眼光都变得不一样了,开始尝试去发掘它们身上那些被忽略的细节和故事。这种审美情趣的潜移默化,是任何一本书都难以企及的宝贵收获。

评分这本书的封面设计简直是艺术品,那种古朴典雅的气质扑面而来,仿佛一下子就能把我拉回到那个文人墨客雅集清谈的年代。装帧的质感很棒,纸张的纹理和油墨的散发出的淡淡墨香,让人爱不释手。我特别欣赏作者在排版上的用心,字体选择既有历史的厚重感,又不失现代阅读的舒适度,很多地方的留白处理得恰到好处,让原本密集的文字有呼吸的空间。随便翻开一页,都能看到一些精美的插图或版画,线条流畅,内容考究,即便是对于不熟悉古代器物的人来说,也能立刻被那种独特的审美所吸引。我拿到书后,花了好大功夫才忍住不立刻坐下来仔细品读,光是摩挲书页、欣赏设计,就已经算是一种享受了。这种对手工制品的尊重,在今天的出版物中已经非常罕见了,让人觉得这本书不仅仅是一本书,更像是一件值得珍藏的文玩本身。那种对细节的极致追求,让我对内容本身充满了期待,感觉作者一定也是个对生活有极高品味的人。

评分一般般吧,不算太好。。

评分大雅之玩是文房(代序)

评分刻竹玩竹

评分扇骨竹刻仕女藏大美

评分笔筒上的“时尚流行语”

评分做扇玩扇

评分书很好 已经读完

评分竹根雕水丞的造型创意

评分竹根雕刘海戏金蟾香炉

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![压花艺术(初级) [Pressed Flower Art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12186230/591111b5N8e00efb4.jpg)