具体描述

产品特色

编辑推荐

与《尼罗河上的惨案》 、 《东方快车谋杀案》并成为“海陆空三部曲”

云层之上的密室,再现经典的克里斯蒂式推理

令人震惊的意外结局,挑战读者的灰色脑细胞

内容简介

飞往巴黎的普罗米修斯航班上,波洛正在为晕机的毛病烦恼,一位漂亮女孩正倾心于对面坐着的英俊青年,一位医生在吹长笛,两位考古学家在热烈地讨论学术问题,一位伯爵夫人则和自己的情敌虚情假意地寒暄……然而谁都没有注意到,二号座位上那位上了年纪的法国女人,已经在不知不觉中被一只神秘的手夺去了生命,脚边落着一根只有在小说中才会出现的du针……

作者简介

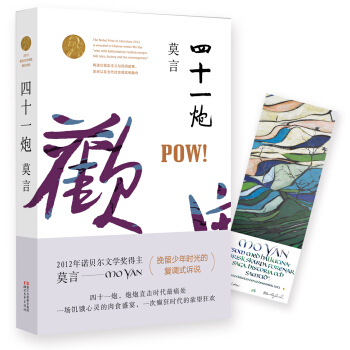

无可争议的侦探小说女王,侦探文学史上伟大的作家之一。

阿加莎˙克里斯蒂原名为阿加莎˙玛丽˙克拉丽莎˙米勒,一八九○年九月十五日生于英国德文郡托基的阿什菲尔德宅邸。她几乎没有接受过正规的教育,但酷爱阅读,尤其痴迷于歇洛克˙福尔摩斯的故事。

第一次世界大战期间,阿加莎˙克里斯蒂成了一名志愿者。战争结束后,她创作了自己的第一部侦探小说《斯泰尔斯庄园奇案》。几经周折,作品于一九二○年正式出版,由此开启了克里斯蒂辉煌的创作生涯。一九二六年,《罗杰疑案》由哈珀柯林斯出版公司出版。这部作品一举奠定了阿加莎·克里斯蒂在侦探文学领域不可撼动的地位。之后,她又陆续出版了《东方快车谋杀案》、《ABC 谋杀案》、《尼罗河上的惨案》、《无人生还》、《阳光下的罪恶》等脍炙人口的作品。时至今日,这些作品依然是世界侦探文学宝库里宝贵的财富。根据她的小说改编而成的舞台剧《捕鼠器》,已经成为世界上公演场次排行靠前的剧目;而在影视改编方面,《东方快车谋杀案》为英格丽˙褒曼斩获奥斯卡大奖,《尼罗河上的惨案》更是成为了几代人心目中的经典。

阿加莎˙克里斯蒂的创作生涯持续了五十余年,总共创作了八十部侦探小说。她的作品畅销全世界一百多个国家和地区,累计销量已经突破二十亿册。她创造的小胡子侦探波洛和老处女侦探马普尔小姐为读者津津乐道。阿加莎˙克里斯蒂是柯南˙道尔之后伟大的侦探小说作家,是侦探文学黄金时代的开创者和集大成者。一九七一年,英国女王授予克里斯蒂爵士称号,以表彰其不朽的贡献。

一九七六年一月十二日,阿加莎˙克里斯蒂逝世于英国牛津郡沃灵福德家中,被安葬于牛津郡的圣玛丽教堂墓园,享年八十五岁。

目录

第一章 从巴黎到克里登

第二章 案发

第三章 克里登

第四章 听证会

第五章 听证会之后

第六章 咨询

第七章 各种可能性

第八章 清单

第九章 埃莉斯·格兰迪尔

第十章 小黑本

第十一章 美国人

第十二章 霍布里庄园

第十三章 安托万美发厅

第十四章 玛萨维山

第十五章 布鲁姆斯伯里

第十六章 计划

第十七章 万德沃斯

第十八章 维多利亚女王街

第十九章 罗宾逊先生的出场和退场

第二十章 哈利街

第二十一章 三条线索

第二十二章 简的新工作

第二十三章 安妮˙莫里索

第二十四章 一片碎指甲

第二十五章 “我很害怕”

第二十六章 晚餐后的演讲

精彩书摘

第一章 从巴黎到克里登

九月的太阳火辣辣地晒着布尔歇机场。乘客们通过地下通道,登上飞往伦敦克里登机场的“普罗米修斯”号航班。再过几分钟,飞机就要起飞了。

简·格雷随着最后一批登机的旅客进入机舱,在十六号自己的座位上坐下来。一些乘客已经通过中门旁的洗手间和餐具室,来到前舱。大部分人都已落座。过道对面,一位女士的尖嗓音在乘客嘈杂的交谈中显得很突出。简微微撇了下嘴角,她太熟悉这声音了。

“天啊,真了不起??我不知道??你说哪儿?胡安莱潘[1]?哦,对??不,是皮内[2]??对,还是那些人??我们当然坐在一块儿??不行吗?谁???哦,是这样。”

然后,一个带有外国口音的男声语气温和地说:“我不胜荣幸,夫人。”

简朝那边瞟了一眼。

他微微上了点儿年纪,正很有礼貌地点着自己蛋形的头,拿着行李进入座位。他的座位就在过道对面,与简相对。简微微侧了侧头,将视线转到另外两个似乎不期而遇的女士身上,她们正像陌生人一样有礼貌地寒暄着。她们的谈话中提到皮内,引起了简的注意,因为她刚去过那个地方。

其中一位女士,简对她记忆犹新,清楚地记得最后一次见到她时的情形——那是在纸牌桌上,她那双小手时而攥紧,时而放松,妆容精致得像德累斯顿瓷器的脸上,神色变幻不定。稍一回想,简觉得自己还能记得她的名字,有位朋友提到过,还评论说她也算是个贵族,但不是那种真正的贵族,只是个合唱团里的姑娘。朋友的声音里充满轻蔑——她叫梅西,是个一流的按摩师。

另外那位女士,简在心里顺带评估了一下,倒是个“货真价实”的贵族,是那种热爱骑马和乡间生活的类型。接下来,简把这两位弃之脑后,不再注意她们,将兴趣转到窗外布尔歇机场的繁忙景象上。机场上散布着其他一些机器,其中一架像个巨大的金属蜈蚣。

她看来看去,就是不看自己的正前方。在她对面的座位上坐着一位年轻人,他穿着鲜艳的浅蓝色套头衫。简决意让自己的视线保持在套头衫肩部以下,免得对上他的目光。她可不能让那样的事情发生!

机械师用法语喊叫着什么,发动机顿时开始轰鸣,停了停,又再次轰鸣起来。机械师移开障碍物,飞机起飞了。

简屏住呼吸。这是她第二次乘坐飞机,仍然对起飞感到激动不已。起飞就像是——就像是一定会撞到栅栏上——其实只是离开了地面,上升,上升,展翅飞去,将布尔歇机场远远抛在脚下。

前往克里登的午间航班开始了航程。飞机上载有二十一位乘客,前舱坐了十位,其余十一位坐在后舱。机组包括两名驾驶员和两位乘务员。飞机发动机的轰鸣已经得到有效的抑制,尽管还不至于用耳塞堵住耳朵,但噪声也足以湮灭大家交谈的欲望,只能冥思遐想了。

飞机在法兰西上空飞行,后舱的乘客各自想着心事。

简·格雷心想:“别看他??别看??最好不看。我要一直看着窗外想事,心有旁骛会让自己心神安宁,这样才能避免去看他。既然开始了这趟旅程,我就要好好完成。”

简的思绪回到她是怎么开始这趟旅程的——从购买那张“爱尔兰思维普”彩票开始。那对自己而言真是件奢侈的事,不过是多么令人激动啊!

简和美容厅工作的年轻同事们常常在一起嬉笑逗趣,同事问过她:“假如你中了彩票,你打算做什么,亲爱的?”

“我已经有了打算。”

计划、空想、嬉笑。

不过,虽然她并未中头彩,可她还是赢得了一百英镑!

整整一百英镑呢!

“花掉一半,亲爱的,另一半存起来以备不时之需,谁知道哪天需要呢。”

“如果我是你,就去买一件最好的皮衣。”

“来趟旅行怎么样?”

要不要去旅行,简举棋不定,不过,那倒是她心向往之的。终于,她拿定了主意。第一个念头就是去皮内待上一星期。她的许多顾客都去过那里,或是刚从那里回来。她一边用灵巧的手指摆弄她们的卷发,习以为常地叨叨着那些千篇一律的话——“让我看看,夫人,你有多久没做头发了?”“太太,你的发色真是不同寻常啊。”“这个夏天真不错,是不是,夫人?”——一边心里在想:“凭什么我就不能去趟皮内呢?”好啦,现在她也去过了。

穿什么衣服去完全不是问题。像简这样在小公司供职的伦敦姑娘都有一衣柜上好的时装。此外,指甲、化妆和发型也绝不逊色于任何一位上流社会的贵妇人。

简就这么去了皮内。

可是,令人难以置信的是,在简的脑海里,这十天的皮内之旅,在她心中只留下了一个小插曲。

那个插曲发生在轮盘赌的台子上。每天晚上,简都会拿出一小笔钱去领略一下赌博的乐趣,输完就走,绝不恋战。人们都说新手赌博手气好,简可没沾着什么光,手气坏透了。她连续赌了四个晚上,一直很小心地下注,但总是输多赢少。到了最后一个晚上,手里还剩最后一把筹码,她攥着筹码等待下注的机会。

赌盘上除了五和六两个位置外都已被人下了注。她应当把最后的筹码押在哪个格里?是押其中一个,还是各押一半?押五还是押六?哪个更有感觉?轮盘要转起来了,简伸出手,把赌注放在六点上,与此同时,对面一位赌客也及时将自己的赌注放在了五点上。

“赌注下定。”庄家说。

小球转了一会儿,停了下来。

庄家说:“五点红,单数。”

简差点没哭出声来。庄家收走输家的筹码,付给赢家。对面的赌客说:“你怎么还不查点自己的胜码?”

“我赢了?可我下的是六点啊。”

“哪里哪里,我下的才是六点,你下的是五点。”他微微一笑,非常迷人,雪白的牙齿衬托着褐色的脸庞;湛蓝眼睛,留着精神的短发。

简半信半疑地拿起筹码。是这样吗?她给弄糊涂了,也许刚才她是押在五上了?她用怀疑的目光看了看年轻人,他回报了一个轻松的笑容。

“没错,”他说,“你要是不拿走,会有别人声称那是他的筹码,这是个老戏法。”他友好地点点头,转身而去。这人真不错,她想,也许他这么做是想和自己套近乎。不过看来他不是那种人,他很随和。现在,他就坐在她对面。

旅程结束——钱也花完了——最后两天在巴黎度过(真是乏味的两天),现在乘飞机回家。

接下来如何呢?

“打住,”简对自己的理性说,“不要想接下来会如何,那只会让人紧张。”

……

前言/序言

用户评价

这本书的节奏掌控简直是教科书级别的示范。开篇的铺陈缓慢而扎实,为后续的惊涛骇浪积蓄了足够的能量。当谜团逐渐清晰时,那种节奏的加快和信息量的爆发,处理得恰到好处,既不会让人感到信息过载,又能保持住持续的紧张感。我尤其欣赏作者对“不在场证明”这类经典元素的创新性运用,它不再是机械的辩驳,而是成为了角色性格展示和情感博弈的舞台。每一次关键证据的浮现,都伴随着一次对先前认知的彻底重塑,这种反复的推翻与重建,极大地增强了阅读的参与感和刺激性。此外,小说中对特定时代背景的细致勾勒,也为整个故事增添了浓厚的历史质感,那些被时代洪流所裹挟的个体命运,让人感同身受。这本书的书写语言简洁有力,绝无冗余,每一个词语似乎都经过了精确的掂量和摆放,体现了作者对文字的极度敬畏。

评分这部作品的独特之处在于,它成功地在保持悬疑骨架的同时,注入了浓厚的社会批判意味。它描绘的不仅仅是一起孤立的罪案,更像是一面折射出特定社会阶层内部腐朽与虚伪的镜子。那些上流社会的体面与光鲜,在罪恶面前显得如此不堪一击,作者毫不留情地撕开了那层华丽的遮羞布。人物对话中的潜台词比明面上的言语更具杀伤力,充满了试探、伪装与不信任,构建了一个令人窒息的人际关系网。我尤其喜欢其中对配角群像的刻画,即使是出场不多的角色,也都有着鲜明的个性和可信的动机,使得整个故事的“生态系统”异常真实。阅读的体验是连贯而引人入胜的,仿佛自己也置身于那个充满疑云的封闭空间内,努力从蛛丝马迹中拼凑出真相的全貌。对于喜爱深度挖掘人性阴暗面,并享受高智商对决的读者来说,这本书是绝对不容错过的佳作。

评分读完这本书,我最大的感受是震撼,那种对传统叙事模式的彻底颠覆感是前所未有的。作者的笔力之老辣,体现在他对场景描写的极端写实与心理描写的极度抽象之间的完美平衡上。每一次场景切换,都像是电影镜头般清晰地呈现在脑海中,无论是阴森的乡间别墅,还是熙熙攘攘的都市角落,都充满了强烈的空间感和氛围感。而更引人入胜的是,作者敢于在叙事的高潮处,采用一种近乎哲学的反思来处理动机问题,这使得原本的犯罪事件升华到了一个更高的层面,不再仅仅是简单的“谁干的”,而是上升到了“为什么会这样”的探讨。角色之间的对话充满了机锋和张力,寥寥数语便能勾勒出人物的阶层、教养和隐藏的秘密,这无疑是文学功力的体现。这种写作风格显得非常成熟且富有自信,它不急于抛出答案,而是耐心地编织一张由细微线索构成的网,让读者在不知不觉中被捕获。对于追求深度阅读体验的读者来说,这本书无疑是一份丰盛的精神大餐。

评分这部作品展现了一种令人着迷的叙事手法,作者似乎对人性的幽微之处有着深刻的洞察力。故事的展开如同剥洋葱一般,层层递进,每一次揭示都伴随着更深一层的复杂性。我尤其欣赏作者在构建人物心理上的细腻笔触,那些看似微不足道的日常举止背后,往往隐藏着足以颠覆整个局面的关键线索。侦探角色的形象塑造得极其立体,他的思维过程充满了逻辑的严密性与人性的温暖,让人在跟随他解谜的同时,也能感受到一种智力上的愉悦。情节的设计巧妙得让人拍案叫绝,看似分散的元素,最终都能被一条清晰的脉络串联起来,这种结构上的精妙感,是判断一部优秀推理小说的重要标准。整体而言,阅读过程像是在参与一场精心设计的智力游戏,每一次误判都源于作者高超的误导技巧,让人欲罢不能,直到最后一页才恍然大悟,那种豁然开朗的感觉,实在过瘾。这本书的魅力在于,它不仅仅是一个悬案的解答,更是一次对人与人之间复杂关系的深入探讨。

评分说实话,我向来对那些故弄玄虚的作品敬而远之,但这部作品的精妙之处在于,它的复杂性是源于对现实逻辑的极致推演,而非无谓的故弄玄虚。作者构建了一个看似密不透风的逻辑闭环,但总能在最不经意的地方留下一丝不易察觉的裂痕,等待着细心的读者去发现。侦探在解决案件的过程中,所展现出的那种近乎艺术家的直觉与科学家的理性相结合的特质,令人印象深刻。他处理与警方的关系时所流露出的那种微妙的优越感和合作精神,也为小说增添了不少人情味的色彩。我甚至一度怀疑自己的判断,反复回顾前面的章节,试图找到作者埋下的“陷阱”,结果发现,所有的布局都早已完成,只是被巧妙地隐藏在了日常对话和环境描写之中。这是一种极其高明的叙事技巧,它尊重了读者的智商,提供了一场货真价实的脑力激荡。

评分与《尼罗河上的惨案》 、 《东方快车@案》并成为“海陆空三部曲” 云层之上的密室,再现最经典的克里斯蒂式推理 最令人震惊的意外结局,挑战读者的灰色脑细胞

评分阿加莎的作品这部不太知道,没看过就更期待了,包装精致,正版书籍

评分这结局也太差强人意了吧~波洛说,他一开始就知道谁是凶手,他怎么知道的?谁来解释一下?

评分参加京东的悦读节活动,就买了很多阿婆的书新星的版本没得说,怎一个好字了得

评分支持新星出版社,支持午夜文库系列!

评分不知不觉已经习惯在京东买东西了,希望越来越好

评分阿婆作品系列,值得买来一看,精彩的故事情节,但绝不仅仅止步于此!

评分618特价囤了阿加莎的大侦探波洛系列,和实体书店看的一致,是正版,有塑料包装,,京东物流超快

评分这批的最后一本了!!!哈哈哈,希望京东再做活动。支持?~~

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![你要像喜欢甜一样喜欢苦 [Sweetbitter] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12054768/59ba4ceeNe5de55d7.jpg)

![一九八四(2013年版) [Nineteen Eighty-Four] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11199191/rBEQWVFH9GQIAAAAAAabdo3WbHEAACX_QDbs60ABpuO341.jpg)

![雾中回忆 [The Shifting Fog] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11915901/59b27670N9f406309.jpg)