具体描述

内容简介

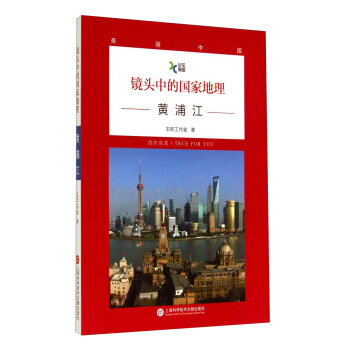

《镜头中的国家地理》是上海纪实频道经典纪录片内容的汇编,以图文结合的形式介绍了祖国美丽的自然景观,以及这些自然景观所独有的人文魅力。《镜头中的国家地理·黄浦江》用镜头展现上海母亲河——黄浦江的自然风采。

目录

再把黄浦江唤醒画张新美的图画

涅槃新生母亲河

到江边散步去

续写历史文化长卷

精彩书摘

对于任何一个居住在上海、到过上海的人来说,黄浦江都会是一份抹不去的情感。薛理勇:我是在黄浦江里学会游泳的。黄浦江那时候码头边上都是滩涂,退潮的时候,到处是透明的、八条腿的螃蟹在爬,这就是大闸蟹的蟹苗。

邢同和:十六铺码头上分布有许多水厂、集市。

记得当时上船,就要从一只船跳过另一只船那样过去。那时的十六铺就是这样一个现在看来很乡土的码头。但同时也是很热闹的一个码头。

肖建方:我是在与十六铺码头一街之隔的老城厢里长大的,从我有记忆时起,十六铺码头就是上海水陆航运发源地。

十六铺,上海最大的码头,也是上海最早的码头。俗话说,先有十六铺,后有上海滩。早在开埠之前,十六铺一带就已是帆樯林立。

董家渡、豆市街、咸瓜街、油车码头、丰记码头、王家码头,这些地名都是老码头烙下的印痕。

邹逸麟:黄浦江港口的发展也就是上海工业的发展,这两者可以说是同步的。黄浦江最早的港口在今天小东门这一带,是当时上海最繁荣的地方。那时的码头比较原始,上了码头就一条街,一直走到仓库,所以沿江的经济区主要集中在小东门、小南门这一带。

包起帆(全国双百人物、上海国际港务集团教授级高工):在我的父亲14岁那年,因为家里穷,他就到上海来打工。他清楚地告诉我,他当初是拿着一个竹子做的小箱子,从宁波坐上小火轮,一路来到了十六铺码头。

陈晓平:我的父亲母亲也是坐船到十六铺一带上岸的,船是当时最主要的交通工具。我记得从湖州到上海要坐一个晚上,我本人也是11岁从湖州来到上海,成为了上海人。

上海是一座移民的城市。过去,十六铺与北火车站,是上海的两扇大门,迎送着南来北往的人。诗人说,江边的码头,是游子的终点,也是人生的起点。

现在十六铺已经难觅旧貌,但是上海人对十六铺的记忆,依然亲切。

汽笛声中,归去来兮。终于,改革开放了,上海苏醒了。

肖建方:去往宁波的船当中有一艘“明珠3号”。后来改叫“工农兵3号”。据船长说,在吴淞口一拉汽笛,十六铺都能听到。它是要告诉人们:我进来了。

在1986至1987年期间,十六铺码头已经发展到每年进港人数将近700万人次,出港人数的数字也大体相当。这在当时的水路客运是规模最大的。

王迟:那时坐船的人,有一样东西不会不带,那就是一箱速食面。因为如果七天七夜在船上吃,饮食费用加船票的总成本就肯定超过了火车票价钱。当时上海到重庆的火车是两天三夜,一张卧铺票大概是230多元人民币,上海到重庆去的一张船票,统舱的,也就是五等舱是100元。如果用一箱速食面与花费的时间换算,当时的人们认为还是坐船比较合适。

家住上海或到过上海的人,大概都会有一份关于码头的记忆。招呼声、叫卖声……各种方言乡音永不间歇地交织着。

但是有一天,人们突然发现,在十六铺上上下下的人变得少了。

王迟:从上海到重庆,上水是七天七夜,下水是五天五夜。这样长时间的旅途,现代人是难以忍受的,现在只要两个半小时的飞机就能到达,而坐船要花七天七夜的时间才能到。

肖建方:上海到宁波的高速公路开通以后,到宁波只要三个半小时,坐船还要十几个小时。20世纪90年代高速公路发展迅速,船运的客流量就降下来了。

……

前言/序言

用户评价

《镜头中的国家地理·黄浦江》这本书,绝对是我近来阅读体验中最惊喜的一本。我本身对摄影作品涉猎不深,但这本书的魅力却让我欲罢不能。它不仅仅是拍摄黄浦江的风景,更重要的是,它通过镜头,讲述了黄浦江沿岸的人文故事。我记得有几张照片,展现了过去码头工人的艰辛劳作,他们黝黑的皮肤,紧实的肌肉,以及眼中那份不屈的光芒,深深地触动了我。我仿佛能听到他们呐喊的声音,感受到他们挥汗如雨的辛劳。再转到另一页,又是现代化的陆家嘴,摩天大楼直插云霄,车水马龙,一片繁荣景象。这种强烈的对比,让我深刻体会到时代发展的速度和力量,也让我对这座城市产生了由衷的敬意。书中对于细节的捕捉尤其令人称道,无论是江面上鳞次栉比的船只,还是江边老建筑上斑驳的砖瓦,抑或是路边某个小摊贩的笑脸,都被摄影师以一种近乎虔诚的态度记录下来。这些微小的细节,构成了黄浦江宏大叙事的一部分,也让整本书充满了鲜活的生命力。我喜欢书中那种不刻意煽情,却能引发读者内心共鸣的情感表达方式。它没有过多的文字注解,却通过画面本身的力量,传递出复杂而深刻的情感。我常常会一边看,一边在脑海中构筑着画面背后的故事,想象着那些人物的命运,感受着这座城市的脉搏。这本书就像一位饱经风霜的老者,向我娓娓道来他年轻时的故事,又向我展示他如今的辉煌,让我不禁为之动容。

评分《镜头中的国家地理·黄浦江》这本书,绝对是一部视觉盛宴,更是一部感官的洗礼。我一翻开,就被那精美绝伦的画面所折服。它不仅仅是对黄浦江风光的展示,更是对这座城市灵魂的深度挖掘。我尤其对书中那些捕捉到时代转折点时刻的照片印象深刻。那些曾经的工业景象,如今已成为历史的印记,而现代化的摩天大楼又展现着上海的勃勃生机。这种对比,让我在震撼之余,也感受到了一种历史的厚重感。书中对于光影的运用炉火纯青,每一张照片都仿佛在诉说着一个故事。我看到黄浦江在晨曦中显得温柔而宁静,在夕阳下又显得壮丽而辉煌。江面上的船只,形态各异,仿佛在演奏着一曲关于贸易、关于交流的宏大交响乐。我喜欢书中对于细节的关注,那些江边老建筑上精美的雕花,那些忙碌的市场里充满生活气息的物件,甚至是路边一个眼神坚毅的行人的脸庞,都被摄影师捕捉得淋漓尽致。这本书让我明白,黄浦江不仅仅是一条河流,它更是上海这座城市的心脏,连接着过去与未来,承载着无数人的梦想与希望。我会在静谧的午后,捧着这本书,让自己的思绪在江水的流淌中自由驰骋,感受这座城市的呼吸和脉搏。

评分拿到《镜头中的国家地理·黄浦江》这本书,我立刻就被它传递出的厚重感所吸引。这不是一本简单的旅游手册,而是一部用影像书写的史诗。我尤其对那些描绘黄浦江历史变迁的照片情有独钟。那些老照片,黑白分明,带着一种历史的沉淀感,仿佛能穿透时空,让我看到百年前的上海是什么模样。港口繁忙的景象,人力车夫穿梭的街巷,以及那些西式的建筑,无不诉说着这座城市曾经的繁华与沧桑。书中的每一张照片都仿佛经过了精心的构图和光影的打磨,即使是同一场景,摄影师也能捕捉到不同的角度和情感。我看到黄浦江在清晨的薄雾中,显得宁静而神秘;在落日的余晖下,又显得壮丽而辉煌。那些江上的船只,从小小的渔船到巨大的货轮,都承载着不同的故事和使命。书中对于细节的关注也让我印象深刻,比如江边晾晒的衣物,孩子们嬉戏的身影,甚至是街角一盏昏黄的路灯,都仿佛被赋予了生命。我常常会沉浸在这些画面中,想象着照片背后的生活,感受着这座城市独特的韵味。这本书让我意识到,黄浦江不仅仅是一条地理上的河流,它更是上海这座城市的血脉,是无数个家庭的生计来源,是无数个梦想的起点。它见证了上海的崛起,也承载了上海的变迁。我会被那些充满力量的画面所震撼,也会被那些充满温情的瞬间所打动。

评分《镜头中的国家地理·黄浦江》这本书,可以说是一场关于时间与空间的视觉旅行。我从这本书中看到的,不仅仅是黄浦江的壮丽景色,更是这座城市跳动的脉搏。我最喜欢的是书中对“人”的描绘,那些在江边辛勤工作的渔民,那些在码头搬运货物的工人,那些在江边休憩的老人,他们的脸上都写满了故事。他们的眼神,或坚毅,或沧桑,或满足,都深深地触动了我。我仿佛能听到他们劳作的号子声,感受到他们生活的艰辛与幸福。书中对于色彩的运用也极具匠心,有时是浓墨重彩,展现出城市的繁华与活力;有时又是清新淡雅,描绘出江畔的宁静与祥和。我常常会被一张照片中的光影效果所吸引,它能让一幅静态的画面充满了动感和生命力。这本书让我重新认识了黄浦江,它不再仅仅是一条地理上的河流,更是上海这座城市的灵魂,是无数个家庭的生计来源,是无数个梦想的起点。它见证了上海的崛起,也承载了上海的变迁。我会在静谧的夜晚,点亮一盏灯,静静地翻阅这本书,让自己的思绪随着江水一同流淌,感受着这座城市独有的节奏和韵律。

评分《镜头中的国家地理·黄浦江》这本书,以其非凡的摄影艺术和深刻的人文关怀,为我打开了一扇通往黄浦江内心深处的窗口。我被书中那些充满生命力的画面所震撼。不仅仅是那些壮丽的城市风光,更重要的是,它通过镜头,讲述了黄浦江沿岸人民的生活故事。我看到了那些在江边辛勤劳作的渔民,他们的脸上刻满了岁月的痕迹,眼神中却闪烁着对生活的热爱;我看到了那些在码头搬运货物的工人,他们的汗水滴落在江水中,也成就了这座城市的繁荣;我看到了那些在江边悠闲散步的老人,他们的脸上洋溢着满足的笑容,诉说着生活的智慧。书中对于光影的运用尤其令人赞叹,有时是清晨的柔光,有时是午后的暖阳,有时又是傍晚的余晖,每一幅画面都充满了诗意和故事。我常常会被一张照片中的色彩所吸引,它们或浓烈,或淡雅,都恰到好处地烘托出画面的情感。这本书让我明白了,黄浦江不仅仅是一条地理上的河流,它更是上海这座城市的灵魂,是连接过去与未来,承载着无数人梦想的生命之河。我会在静谧的夜晚,捧着这本书,让自己的思绪随着江水一同流淌,感受着这座城市独特的呼吸和节奏。

评分《镜头中的国家地理·黄浦江》这本书,带给我的是一种沉浸式的视觉体验,仿佛我亲身漫步在黄浦江畔,感受着它独特的气息。我被书中那些极具冲击力的画面所吸引。它不仅仅记录了黄浦江两岸的壮丽风光,更重要的是,它用镜头语言,讲述了这座城市厚重的历史和鲜活的现在。我看到了那些承载着历史记忆的老建筑,它们静静地伫立在江边,诉说着曾经的故事;我也看到了那些充满未来感的摩天大楼,它们直插云霄,展现着上海的勃勃生机。书中对于细节的捕捉更是令人称道,无论是江面上川流不息的船只,还是江边某个角落里不起眼的小店,亦或是路边一个眼神坚毅的行人的脸庞,都被摄影师以一种充满敬意的态度记录下来。我喜欢书中对于不同天气和不同时段黄浦江的描绘,有时是烟雨蒙蒙,有时是烈日炎炎,有时又是华灯初上,每一幅画面都充满了生命力和故事感。这本书让我深刻地理解了黄浦江对于上海的意义,它不仅仅是一条河流,更是这座城市的血脉,是连接过去与未来,承载着无数人梦想的生命之河。我会在静谧的午后,翻阅这本书,让自己的思绪在江水的流淌中自由驰骋,感受这座城市的呼吸和脉搏。

评分《镜头中的国家地理·黄浦江》这本书,带给我一种前所未有的视觉冲击和心灵震撼。我从这本书中看到的,不仅仅是黄浦江的风景,更是一个城市,一个时代的缩影。我被那些充满历史感的黑白照片所吸引,它们记录了黄浦江曾经的辉煌与变迁。那些老码头,曾经是上海连接世界的窗口,如今已成为历史的遗迹,但它们的故事却通过这些影像得以延续。我惊叹于摄影师捕捉细节的能力,无论是江面上川流不息的船只,还是江边古朴的建筑,甚至是路边小摊的吆喝声,都被捕捉得栩栩如生。我喜欢书中对不同天气和不同时段黄浦江的描绘,有时是清晨的迷雾,有时是傍晚的夕阳,有时又是雨后的彩虹,每一幅画面都充满了诗意和美感。我尤其欣赏书中对人物的刻画,那些在江边生活、工作的人们,他们的笑容,他们的眼神,都充满了故事。这些平凡的面孔,构成了黄浦江最生动的画卷。这本书让我感受到了黄浦江的生命力,它不仅仅是一条河流,更是上海这座城市的灵魂。它承载了过去,也孕育着未来。每一次翻开这本书,都能发现新的惊喜,新的感动。它让我对上海这座城市有了更深的了解和热爱。

评分《镜头中的国家地理·黄浦江》这本书,以一种极其震撼和细腻的方式,展现了黄浦江的独特魅力。当我翻开它,仿佛置身于一条时光隧道,亲历着黄浦江从古至今的每一个重要时刻。我最喜欢的是书中对“人”的捕捉。不仅仅是那些宏大的历史场景,更包括那些在江边辛勤工作、生活的人们。他们的表情,他们的姿态,他们的眼神,都在摄影师的镜头下被真实地记录下来,充满了故事性。我看到那些在码头搬运货物的工人,他们的力量和汗水,让我感受到这座城市的建造者;我看到那些在江边垂钓的老人,他们的悠闲和满足,让我感受到生活的另一番滋味;我看到那些在江边散步的年轻人,他们的青春和活力,让我看到这座城市的未来。书中的色彩运用也非常有讲究,有时是浓墨重彩,描绘出城市的繁华与喧嚣;有时又是清新淡雅,展现出江畔的宁静与美好。我常常会被一张照片中的光影效果所吸引,它能让一幅静态的画面充满了动感和生命力。这本书让我明白了,摄影不仅仅是记录,更是一种情感的表达,一种对世界的理解。它让我重新审视了黄浦江,不再仅仅是作为一个地标,而是作为一个承载了无数故事、无数情感的生命体。我常常会久久地凝视着某一幅画面,让自己的思绪随着江水一同流淌,感受着这座城市独有的节奏和韵律。

评分《镜头中的国家地理·黄浦江》这本书,如同一个时间胶囊,将黄浦江的历史与现代、繁华与宁静,一一展现在我眼前。我被书中那些充满年代感的黑白照片所深深吸引,它们记录了黄浦江曾经的辉煌与变迁。老码头、旧仓库、穿梭的人力车,仿佛将我带回到了那个充满故事的年代。然而,本书并非止步于过去,它也精准地捕捉到了黄浦江如今的现代化面貌,陆家嘴的摩天大楼,繁忙的港口,以及江边充满活力的生活场景,都展现了上海这座城市的无限可能。我尤其欣赏书中对于细节的捕捉,无论是江面上波光粼粼的水面,还是江边古朴建筑上斑驳的墙壁,亦或是路边某个小摊贩热情的笑容,都被摄影师以一种近乎虔诚的态度记录下来。这些微小的细节,构成了黄浦江宏大叙事的一部分,也让整本书充满了鲜活的生命力。这本书让我深刻地体会到了黄浦江的独特魅力,它不仅仅是一条地理上的河流,更是上海这座城市的血脉,是无数个家庭的生计来源,是无数个梦想的起点。它见证了上海的崛起,也承载了上海的变迁。每一次翻开这本书,都能发现新的惊喜,新的感动。

评分黄浦江,这条流淌了千年时光的母亲河,在《镜头中的国家地理·黄浦江》这本书中,被赋予了全新的生命。初翻开这本书,我便被那充满力量与故事感的封面深深吸引。翻页之间,仿佛能听到江水奔腾的声音,感受到那股源远流长的历史气息。我尤其钟爱那些捕捉到时代变迁瞬间的照片,那些曾经熙熙攘攘的码头,那些肩扛手提的劳作身影,那些在江风中飘扬的旗帜,都在摄影师精准的镜头下被定格,成为永恒的印记。我不仅仅是在看照片,更是在阅读一段段生动的故事,感受着黄浦江沿岸人民的喜怒哀乐,他们如何在这片土地上辛勤耕耘,如何在这条江水的滋养下繁衍生息。这本书的图片质量极高,色彩饱满,细节丰富,仿佛可以直接触摸到照片中的材质,闻到江风中夹杂的咸湿气息。那些俯瞰的视角,展现了黄浦江波澜壮阔的全景,那些特写镜头,又捕捉到了江边普通人的平凡而伟大的瞬间。我常常会花上很长时间,细细品味每一张图片,想象着当时的情景,思索着它们背后蕴含的意义。有时,我会跟随书中引导的视线,去想象那远方的地平线,去追溯黄浦江的源头,去感受它如何汇聚无数支流,最终奔向大海。这本书不仅仅是一本摄影集,更是一部浓缩的上海史,一部关于时间、关于变化、关于坚韧的生动写实。它让我对黄浦江有了更深层次的理解和情感连接,仿佛它不再仅仅是一条河流,而是成为了我心中一个鲜活的、有温度的存在。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![产品摄影/工业设计专业应用型人才培养规划教材 [Product Photography] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11543322/541a5bf2Nf2a00a7d.jpg)

![摄影 [Photography] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11544637/54253813Na96cf009.jpg)

![野生动物摄影与赏析/山东艺术学院本科教材 [Wild Animal Photography and Appreciation] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11554208/543b916fN1052d305.jpg)

![玉琢银妆:庄跃成艺术影像 [The World Molded in Jade and Silver Zhuang Yuecheng Art Images] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11582878/549caf98N7f53d5ba.jpg)