具体描述

编辑推荐

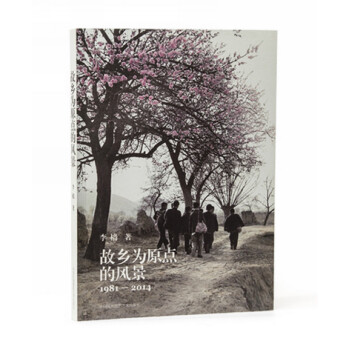

适读人群 :摄影爱好者一位摄影师,从黄土高原上的小山村出发,持续33年的拍摄

真实记录北方乡村自然朴野的乡土人情与自然风貌

再现记忆中的故乡生活,重温苦难之上的美好与温馨

内容简介

《故乡为原点的风景》收录了李樯自1981年—2014年间以不同身份拍摄的,以其故乡陕北定边一个叫李崾岘的小山村为原点的摄影及绘画作品200余帧。李樯“以一种安静、纯粹、沉着的真情与本性”,30余年持续关注北方乡村的民本民生和自然景观,尤其对过往的“苦难之上的美好与温馨”的乡村生活有贴切的表达。书中的这些摄影作品,包括20世纪80年代拍摄的那些照片,今天读来,依然温暖如初。

2008年,我社曾出版李樯的《家园:陕北的乡村生活1981—2008》大型摄影作品集,在业内和读者中有很高声望。但大型画册定价较高,不便流通。为了让更多读者了解这位黄土地影像艺术家及其作品,我们又增选了其近年未曾发表的富有诗意的摄影作品和绘画作品,重新编排,并在审美趣味上做了较大调整,让其关于故土的言说更加丰富,从而更整体地使李樯艺术理想和创作思路得以展现。

作者简介

李樯,本名李强,1959年生于陕北定边镇,1976—1980年,经历上山下乡、服兵役,期间自学绘画。1981年开始学习摄影,1985—1987年就读于鲁迅美术学院摄影系。1992—2000年,在西安、北京、银川做过编辑、记者和自由摄影师。2001年任教于西安美术学院。30年来,李樯渐续拍摄“陕北的乡村生活”、“北方风景”、“远方”、“流逝”等系列摄影作品。创作“北方故园”系列水墨和油画作品。出版有《家园》、《风景的肖像》、《李樯现代摄影作品集》、《专题与实验摄影》、《大地的背影》。

个展:

2014年,“家·园”,台南艺术大学北画廊,台湾

2012年,“陕北的乡村生活”,意大利帕多瓦大学,意大利

2011年,“大地的背影:李樯图像艺术展”,西安美术学院西部美术展,西安

2005年,“老家影像”,榆林摄影文化周,陕西榆林

2004年,“红色记忆”,平遥国际摄影大展,山西平遥

2002年,“乡村实验影像”,宁夏“视觉万象”国际摄影邀请展,宁夏银川

1998年,“风景的肖像”,西安美术学院美术馆,西安

内页插图

精彩书评

★如果以文学家比喻,李樯是拿着相机的沈从文,虽然南北的土地与人情如此不同,但影像中流露的温馨、宽厚与包容,与沈老的文字一样真诚而动人。——张照堂,摄影家、台南艺术大学教授

★你是一位深具人文情怀的摄影家,通过你的作品,使我对你的国家和人民有了更深入的了解。

——雷扎(Reza Deghati),法国摄影家,“荷赛

目录

自序/李樯7老家影像/李樯9

毛乌素及北方的风景/李樯18

远方的记忆/李樯21

家园路上/张照堂30

关于李樯的摄影/顾铮34

从李樯的作品看影像的终极价值/林路37

北方风景和沉潜的生命/刘全德40

忠实于故土:李樯访谈202

后记代言206

致谢207

前言/序言

自序李崾崄是黄土高原白于山腹地一个十分平常的小自然村。在冬季没有雪的日子里,远远看去,李崾崄全部是黄土——土崖面、土窑、土院、土墙、土羊圈、土灰圈(兼茅厕)、土狗窝、土鸡窝,好似一处出土的古村落遗址。所有这些土的修筑与起伏的山梁和沟洼是那么的和谐,就连先人们栽种的零零星星的榆树和杏树,也是那么自然天成。

那是我的老家,我童年的多数时光都是在那里度过的。是祖母对李崾崄的讲述延续着我对李崾崄的情感,也是祖母让我懂得了山里的山水风脉、人情世故乃至人的本来,更是祖母为我打开了这个纯真而浑厚的世界。

1981年我开始拍照片,我最早的有意味的影像也拍自李崾崄。今天我的影像和绘画又回到了这里,除了表达自己,力求保持世界的本真。

2014年秋

用户评价

拿到《故乡为原点的风景》这本书,我原本以为这会是一本描绘我熟悉的家乡景色的散文集,或许是作者带着怀旧的笔触,细细梳理着童年记忆中的小桥流水、炊烟袅袅。然而,翻开书页,我才发现自己低估了它的深度和广度。作者并没有止步于对具象景物的描绘,而是将“故乡”作为一个抽象的概念,一个情感的出发点,去探索更为辽阔的风景。那些看似寻常的山川草木,在他的笔下被赋予了生命,成为了连接过去与现在、个体与群体的精神纽带。我仿佛看到,作者并非仅仅在描绘眼前的景致,而是在借由这些景致,去追寻一种失落的情感,一种在时代洪流中难以寻觅的归属感。每一次阅读,都像是进行一场心灵的考古,在故乡的土壤里,挖掘出那些被遗忘的价值和温度。那些关于故乡的记忆,并非固化在某一个时间点,而是随着作者的思绪,不断延伸,触碰到更广阔的世界。读着读着,我开始反思自己与“故乡”的关系,它究竟是地理上的坐标,还是精神上的锚点?这本书让我看到了一个更具象化的“故乡”,它不再是模糊的背景,而是构成我们人生叙事的清晰印记。作者的文字,像是一面镜子,映照出我内心深处对故乡的复杂情感,既有眷恋,也有疏离,更有对未来探索的勇气。他笔下的风景,不仅仅是视觉的盛宴,更是思想的激流,引领我穿越层层迷雾,抵达心灵深处最柔软的地方。我惊叹于作者能够将如此宏大的主题,以如此细腻、富有感染力的方式呈现出来,仿佛他笔下的每一个字,都蕴含着他对故乡深深的眷恋和对生命本源的哲思。

评分《故乡为原点的风景》这本书,让我经历了一场意想不到的心灵之旅。我原本以为会读到一篇篇关于家乡美景的记叙,但作者的笔触却远远超越了对具象风景的描摹。他以故乡的土地为画布,勾勒出一幅幅关于人生、情感和时代的宏大画卷。我惊叹于作者对细节的捕捉能力,那些看似微不足道的景物,在他的笔下都熠熠生辉,仿佛拥有了生命。每一片叶子,每一缕炊烟,都承载着作者对故乡深沉的眷恋和对生命本质的探寻。他并没有回避故乡的落后和改变,而是以一种包容而深刻的态度,去呈现故乡在时代洪流中的挣扎与重生。这种真实而有力的描绘,让我看到了一个更立体、更鲜活的故乡。我仿佛能听到故乡的风在耳边低语,感受到故乡的泥土在指尖散发出的温暖。作者的文字,有一种奇特的治愈力,能够抚平我内心深处的焦虑和不安,让我重新找回对生活的信心和对未来的希望。他让我明白,无论我们走多远,故乡始终是我们情感的避风港,是我们力量的源泉。这本书,不仅仅是关于故乡的风景,更是关于人生旅途中那些不可磨灭的印记,关于我们如何从故乡出发,去追寻属于自己的那片星空。作者的叙事手法,如同一位老者,娓娓道来,却字字珠玑,引人深思,让人在不知不觉中,被带入他构建的那个充满人情味和生活气息的世界。

评分《故乡为原点的风景》这本书,在我手中轻轻翻动,仿佛打开了一扇通往过去的大门,又像是眺望远方的一扇窗户。作者以“故乡”为轴心,展开了一场关于风景、人生与情感的深刻探索。我原本以为会读到许多关于地理风貌的细腻描写,但实际上,作者的笔触早已超越了纯粹的视觉体验,他将故乡的山川草木、风土人情,化为了连接心灵与世界的桥梁。他并没有拘泥于对某一个具体地点的详尽描绘,而是通过这些具象的意象,去探寻那些更普遍、更深刻的人生体验。我仿佛看到,作者并非仅仅在记录故乡的美丽,而是在借由故乡的风景,去追寻一种难以言说的生命情怀,一种在浮躁的时代里日渐稀薄的温暖与纯粹。他的文字,有一种不动声色的力量,能够轻易触动我内心深处最柔软的部分,让我重新审视自己与故乡的关系。每一次阅读,都像是一次与过往的对话,一次对自我的回望。我开始理解,故乡不仅仅是生我养我的地方,更是我精神世界的基石,是我认识世界、定位自我的出发点。这本书,让我看到了一个更具象化的“故乡”,它不再是模糊的背景,而是构成我们人生叙事的清晰印记,是当我们感到迷失时,可以回溯的起点。作者的笔调,如同一位饱经沧桑的旅人,用一种沉静而富有哲思的语言,描绘出故乡的万千气象,也道出了他对生命最真挚的感悟,让人在阅读中,获得一种深深的共鸣和宁静。

评分《故乡为原点的风景》这本书,给我带来的不仅仅是文字的享受,更是一场深刻的心灵洗礼。我曾以为,故乡只是一个简单的地理概念,是记忆中模糊的轮廓,但作者却以其非凡的洞察力,将故乡拓展成了一个更为广阔的精神家园。他并没有沉溺于对往昔的追忆,而是将故乡的景物作为引子,去探讨更宏大的人生主题,如成长、离别、失落与希望。我尤其被作者对“时间”的描绘所打动,他巧妙地让故乡的时间在现代的语境下流淌,展现出故乡在时代变迁中的坚韧与活力。那些古老的建筑,在现代的繁华中依然散发着历史的韵味;那些传统的习俗,在年轻一代的传承中被赋予了新的生命力。这一切都让我看到了故乡的独特魅力,以及它在人们心中不断演变和重塑的过程。作者的文字,有一种抚慰人心的力量,能够轻易触动我内心深处对故乡的眷恋,但又不只是停留在感伤的怀旧,而是引导我去发现故乡在当下的意义,以及它如何塑造着我们的现在与未来。这本书,就像一位循循善诱的老师,在我耳边低语着关于故乡的故事,让我重新审视自己与这片土地的联系,也让我更加珍惜生命中那些看似平凡却无比宝贵的瞬间。作者的叙事方式,如同一位艺术家,用最朴实的色彩,勾勒出最动人的画面,也用最真挚的情感,书写出对故乡最深沉的爱。

评分《故乡为原点的风景》这本书,以其独特的视角和深邃的内涵,彻底颠覆了我对“故乡”这一概念的理解。我一直以为故乡就是出生地,是童年生活过的村庄或城镇,是那些熟悉的街巷和面孔。然而,作者却将故乡拓展成了一个更为广阔的精神疆域。他通过对家乡风物的细致观察,引申出对人类共同情感的探索,那些在成长过程中逐渐被遗忘的纯真、质朴和善良,都在他的笔下重新焕发了生机。我尤其喜欢作者对于“时间”的描绘,他并没有将故乡的时间定格在过去,而是让它在现代的语境下流淌,展现出故乡的韧性和生命力。那些古老的建筑,在现代的喧嚣中依然屹立,那些传统的习俗,在年轻一代的传承中焕发新的活力,这一切都让我看到了故乡在时代变迁中的独特魅力。作者的文字,有一种奇特的魔力,能够唤醒我内心深处对故乡的记忆,但又不只是停留在感伤的回忆,而是鼓励我去思考,去发现故乡在当下的意义。他笔下的风景,不再是静态的画面,而是流动的生命,充满了生机与活力。每一次翻阅,都仿佛一次与故乡的对话,一次与自我的和解。我开始明白,故乡并不仅仅是一个地理概念,它更是我们精神的根基,是我们认识世界、理解自我的起点。这本书,就像一位智者,轻轻地在我耳边诉说着关于故乡的秘密,让我重新审视自己与这片土地的关系,也让我更加珍视生命中那些看似平凡却无比珍贵的时刻。作者的文笔,如涓涓细流,润物无声,却能直抵人心最柔软的角落,激荡起层层涟漪。

评分《故乡为原点的风景》这本书,仿佛是一个精巧的万花筒,每一次转动,都呈现出故乡不同的侧面,也折射出我内心深处不同的情感。我原本以为,这会是一本以风景为主线的散文集,描绘那些熟悉的山水草木。然而,作者的笔触却远远超出了我的预期。他以故乡为出发点,却将视野投向了更广阔的人生哲学。我惊叹于作者能够将那些平凡的景物,赋予如此深刻的内涵。一棵老树,在他笔下不再仅仅是树,而是时间的见证,是生命的顽强;一条河流,不再仅仅是水流,而是情感的载体,是历史的脉络。作者的文字,有一种奇特的穿透力,能够轻易触及我内心深处那些被遗忘的记忆和情感。他让我看到了故乡在时代洪流中的变迁,也让我看到了故乡那些从未改变的温情与力量。每一次阅读,都像是一次与故乡的重逢,一次与自我的对话。我开始理解,故乡不仅仅是一个地理概念,它更是我精神世界的锚点,是我在迷失方向时,可以回溯的起点。这本书,让我看到了一个更具象化的“故乡”,它不再是模糊的背景,而是构成我们人生叙事的清晰印记。作者的文笔,如同一位智者,用一种沉静而富有力量的语言,描绘出故乡的万千气象,也道出了他对生命最真挚的感悟,让人在阅读中,获得一种深深的共鸣和宁静。

评分《故乡为原点的风景》这本书,以其独特的视角和深邃的内涵,让我对“故乡”的理解焕然一新。我曾以为故乡只是一个物理空间,是童年记忆中的一些片段,但作者却将它升华为一种精神的坐标,一种情感的根源。他没有停留在对故乡景色的浅层描绘,而是借由这些景致,深入探讨了关于成长、记忆、失落以及对未来的憧憬等更为宏大的人生主题。我被作者对细节的精准捕捉所打动,那些看似微不足道的景物,在他的笔下都仿佛拥有了生命,承载着作者对故乡深沉的眷恋和对生命本质的探寻。他没有回避故乡在时代变迁中的变化与挑战,而是以一种包容而深刻的态度,展现了故乡的韧性与活力。作者的文字,有一种奇特的治愈力,能够抚平我内心深处的焦虑和不安,让我重新找回对生活的信心和对未来的希望。他让我明白,无论我们走多远,故乡始终是我们情感的避风港,是我们力量的源泉。这本书,不仅仅是关于故乡的风景,更是关于人生旅途中那些不可磨灭的印记,关于我们如何从故乡出发,去追寻属于自己的那片星空。作者的叙事手法,如同一位智者,娓娓道来,却字字珠玑,引人深思,让人在不知不觉中,被带入他构建的那个充满人情味和生活气息的世界。

评分初读《故乡为原点的风景》,我被作者那充满诗意的语言所吸引,仿佛置身于一幅幅色彩斑斓的画卷之中。然而,随着阅读的深入,我发现这本书远不止于表面的风景描绘。作者以故乡为起点,如同一个经验丰富的航海家,将笔触伸向了更广阔的人生海洋。他并没有简单地复述童年的经历,而是通过对故乡景物的观察,触及了更深层次的人性议题,比如成长、离别、思念以及对未来的期许。我特别欣赏作者对于“变与不变”的辩证思考。故乡的风景在变,时代在变,然而,那些深植于故乡土壤中的精神特质,那些与故乡紧密相连的情感,似乎又从未改变。他笔下的故乡,既有历史的沉淀,又有时代的印记,形成了一种独特的时空交织感。这种交织感,让我不禁思考,我们究竟是在告别故乡,还是在带着故乡走向更远的地方?作者的文字,如同一盏明灯,照亮了我内心深处对故乡的迷茫和困惑,引导我去寻找那些被忽略的意义。他让我明白,无论身在何处,故乡始终是我们精神的原点,是我们重新出发的力量源泉。这本书,不仅仅是一本关于风景的书,更是一本关于心灵的书,它教会我如何从故乡出发,去拥抱更广阔的世界,去理解更深刻的人生。作者用他独特的笔触,将故乡的情感升华,赋予了它更深刻的哲学内涵,让人在阅读中获得一种精神上的启迪。

评分《故乡为原点的风景》这本书,打开了我对“故乡”这一概念的全新认知。我一直以来认为,故乡就是我出生和成长的那个地方,是那些熟悉的街巷和面孔。但作者却以其深刻的笔触,将故乡拓展成了一个更为广阔的精神维度。他并没有局限于对故乡风物的单纯描绘,而是将故乡作为情感的出发点,去探索那些更普遍、更深刻的人生议题。我尤其被作者对于“变与不变”的深刻思考所吸引。故乡的风景在变,时代在变,然而,那些根植于故乡土壤中的精神特质,那些与故乡紧密相连的情感,似乎又从未改变。他笔下的故乡,既有历史的沉淀,又有时代的印记,形成了一种独特的时空交织感。这种交织感,让我不禁思考,我们究竟是在告别故乡,还是在带着故乡走向更远的地方?作者的文字,如同一盏明灯,照亮了我内心深处对故乡的迷茫和困惑,引导我去寻找那些被忽略的意义。他让我明白,无论身在何处,故乡始终是我们精神的原点,是我们重新出发的力量源泉。这本书,不仅仅是一本关于风景的书,更是一本关于心灵的书,它教会我如何从故乡出发,去拥抱更广阔的世界,去理解更深刻的人生。作者用他独特的笔触,将故乡的情感升华,赋予了它更深刻的哲学内涵,让人在阅读中获得一种精神上的启迪。

评分《故乡为原点的风景》这本书,以其独特而深刻的内涵,彻底改变了我对“故乡”这一概念的认知。我曾以为故乡只是地理上的坐标,是儿时生活的场所,但作者却将其升华为一种精神的原点,一种情感的归宿。他并没有停留在对故乡风景的简单描绘,而是通过对故乡风物的细致观察,触及了更深层次的人生哲理。我尤其喜欢作者对于“时间”的描绘,他巧妙地将过去与现在交织在一起,展现出故乡在时代变迁中的独特魅力。那些古老的建筑,在现代的喧嚣中依然挺立,那些传统的习俗,在年轻一代的传承中焕发新生,这一切都让我看到了故乡的生命力。作者的文字,有一种奇特的感染力,能够唤醒我内心深处对故乡的眷恋,但又不只是停留在伤感的回忆,而是鼓励我去发现故乡在当下的意义。他笔下的风景,不再是静态的画面,而是流动的生命,充满了生机与活力。每一次翻阅,都仿佛一次与故乡的对话,一次与自我的和解。我开始明白,故乡并不仅仅是一个地理概念,它更是我们精神的根基,是我们认识世界、理解自我的起点。这本书,就像一位智者,轻轻地在我耳边诉说着关于故乡的秘密,让我重新审视自己与这片土地的关系,也让我更加珍视生命中那些看似平凡却无比珍贵的时刻。作者的文笔,如同一坛陈年的美酒,越品越醇厚,越读越有味道,能够直抵人心最柔软的角落,激荡起层层涟漪。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![航空摄影成果质量检验技术规程·第2部分:框幅式数字航空摄影(CH/T 1029.2-2013) [Technical Regulations for Quality Inspection and Acceptance of Aerial Photography Resultsn Part 2:Frame Digital Aerial Photography] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11593071/54896893Nb65b1104.jpg)

![航空摄影成果质量检验技术规程·第3部分:推扫式数字航空摄影(CHT 1029.3-2013) [Technical Regulations for Quality Inspection and Acceptance of Aerial Photography Results-Part 3:Push-Broom Digital Aerial Photography] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11593075/54896894N463c0b13.jpg)

![华赛2013:国际新闻摄影比赛 [China International Press Photo Contest(CHIPP)2013] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11618668/54b78eb5Nf9fad05e.jpg)

![摄影艺术教学实践:摄影与创意 [Art Photograph Teaching and Learning Practice Series:Liaoning Fine Arts Publishing House] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11629663/5527a6f9N62e3c0e0.jpg)

![影像中国·外滩 [THE BUND] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11645116/54d32ffbN0ef349b7.jpg)

![自然美物摄影术:传统与数字摄影中的自然风景拍摄技巧(第4版) [Photography of Natural Things, 4th] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11692862/55717c4bN80a15a26.jpg)