具体描述

编辑推荐

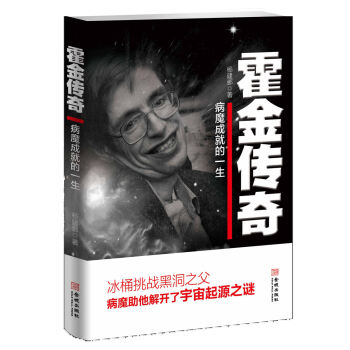

霍金的存在对于世界上成千上万的人来说,是一个化身,是一种激励,是一种身残志存的表率。霍金认为,人的意志(我称为灵魂)能够战胜肉体。在他身上,我们不仅看到了一个饱受病痛折磨,残损不堪的躯体,却从未停止过对科学的追求,而且还做得出类拔萃。

宗教的伟大之处就在于赋予人们希望,而霍金就是这么一个给了千万人希望的人物……他激励年轻人,充满希望,期待未来,相信人类能战胜一切艰难险阻。

霍金的《时间简史》累计发行量达2500万册,被译成近40种语言。他对科学知识的普及,起到了任何科学大师都无从企及的作用。

内容简介

一个高度残疾的病人,23岁获剑桥大学博士学位,32岁成为英国皇家学会会员,37岁成为剑桥大学数学教授,成为与爱因斯坦、牛顿比肩的科学巨人。他吸引着科学界的人,也吸引着非科学界的人,无论官员、企业家、经济领袖、学生、工人、农民……然而,所有这些是如何发生的呢?霍金是如何摆脱身体的残疾,克服前进道路上的每个障碍而取得胜利的呢?他所取得的成功比大多数正常人所梦想的成功要大得多,他又是如何取得这些成就?这些问题是每一个人都想了解的,本书从霍金的传奇人生去探寻大师的足迹,以便在他的人生历程中汲取那令人鼓舞的力量!

作者简介

杨建邺,华中科技大学物理学院教授,曾出版《杨振宁传》(三联)、《光怪陆离的物质世界》(商务)、《天才的失误》(武汉出版社),深受读者好评。目录

幸福的少年时代一个知识分子的家庭

出生在伽利略逝世 300 周年之际

小学和中学时的霍金

“灰色的”优秀大学生

1959 年,霍金成为大学生

第一年,百无聊赖

优秀的赛艇舵手

“根本不算一回事儿!”

剑桥大学的博士

剑桥大学

不幸的事情发生了

一位非凡的女性

从大爆炸到黑洞

初露头角,新星升起

第一次出访康奈尔大学

终于有了一个家!

争论和失败中的伟大发现

最年轻的皇家学会会员

轮椅上的“黑洞的主宰者”

加州理工学院和它的英才门

喜欢打赌的霍金

霍金的宗教观和为伽利略平反

轮椅的故事

“黑洞的主宰者”

卢卡斯教授

霍金勋爵与他的《时间简史》

为残疾人的权利而奋斗

教皇的期待

霍金被封为爵士、勋爵

《时间简史》的出版经历

日内瓦遭难

喜庆六十大寿

六十岁以后精力旺盛

七十大寿和霍金近况

苦难情侣,最终分手

一个与霍金家庭不同的家庭

携手共闯生死关

处置失当,矛盾加剧

家里来了志愿者

万般无奈终分手

霍金的中国情

《时间简史》在中国

三次到中国

后 记

精彩书摘

1963年1月1日,戴安娜和她哥哥巴兹尔在他们家里举办一个新年聚会,他们向简发出了邀请。简喻快地接受了邀请。她穿了一套绿色的服装,还按当时颇时髦的发式把头发向后梳成一个松散的发卷。她以前很少参加这种聚会,她毕竟是一个刚进大学不久的女孩子,参加这种聚会她还缺乏自信。聚会中,当她胆怯地向四周看的时候,她心里突然一震:她看见了霍金。他穿着黑色的丝绒上衣,系着红色丝绒的蝶形领带,头发像上次见到的那样,从眼镜上方散落在脸上。他正和一位同学谈着什么,而且不时地用手指比划着,似乎是为了使他的讲话更有说服力。

有些胆怯和不自在的简,立即很自然地走近正在谈话的霍金和他的朋友,听他们谈些什么。霍金很会讲故事,又非常幽默,还有那很有创见的思想亮点……这一切都强有力地吸引着简。霍金讲得很投入,指手画脚,绘声绘色,周围的几个人听得也十分投入。有几次,他讲到什么可笑的事情,禁不住大笑起来,笑得几乎喘不过气来。简很喜欢听霍金讲话,他的讲话对她有很强的亲和力。她缺乏自信,不时用胆怯的目光扫视四周的人,而从霍金的讲话中她分明感觉到,霍金也像她一样在生活中不时遇到挫折,但他却总能够在各种逆境里看到有趣的一面,并且敢于大胆嘲讽自己。简没有这种本领,她在不顺利的时候常常不能坦然面对,陷于沮丧和低迷状态。她感到霍金虽然和她一样羞怯,但不同的是他敢于说出来,没有什么顾虑和忌讳,这说明他能够充分认识自己的价值,对自己的行为满怀信心。也许正是这一点深深吸引了简:她需要具有调侃自己的朋友。

在聚会快结束的时候,简勇敢地和霍金交谈起来,并且告诉了他自己的名字和地址;霍金也把同样的信息告诉了简。简并没有想到什么时候可以再见到霍金,没有想到,几天之后收到了霍金寄给她的一份请柬,邀请她参加1月8日在他家举行的家庭聚会。

简有点犹豫,就找戴安娜商量该怎么办,戴安娜也收到了请柬,她告诉简,这个家庭聚会是庆贺霍金21岁生日的,但请柬上并没有说明。两人商量的结果是去参加;戴安娜还答应,到那天她到简家接她一起去。

1月8日,简带了一张唱片作为礼物,与戴安娜一起来到霍金的家。到了霍金家以后,她发现这一家人她以前都见过,霍金的妹妹玛丽和菲莉帕、弟弟爱德华在学校见过,只不过互不认识,霍金的妈妈伊莎贝尔常常到学校接小儿子爱德华,也经常可以见到。至于霍金的父亲弗兰克,她以前也见过,而且还有一段不算有趣的故事。有一天,她和弟弟克里斯看见一个高个子、白头发、气度不凡的人,正在他们房后的花园里收一窝蜜蜂。他们颇有点好奇,就想凑近些看一看,但令他们失望的是,他不大友好地把他们赶走了,不准他们靠近。

简想,她居然认识这家里的每一个人,但却从来没有想到他们是一家人。更有趣的是,他们家还有一个老人——霍金的祖母艾格尼斯’沃克,她几乎是圣奥尔本斯的大名人。这位祖母的钢琴弹得很好,每月在市政厅为一个民间舞蹈队伴奏演出。在圣奥尔本斯这个地方,许多人(尤其是年纪大的人)都喜欢参加民间舞蹈晚会,冬天的晚上参加者更加踊跃。每当这时,艾格尼斯祖母就会挺直肥胖的身躯,非常庄严地坐在大钢琴前面,然后技巧娴熟地弹动琴键。当她全身心沉浸在演奏时,那的确是一个非常让人激动的场面:只见她浓密的卷发随着曲调上下翻动,而且不时扭过头扫视跳舞的人,那气势颇像一个将军在检阅她的士兵。

……

前言/序言

序言让普通公众能够理解的科学家传奇

刘兵

其实,就一般情形来说,普通公众对于科学家通常是敬而远之,很少有特殊关注的。这主要是因为科学理论的抽象难懂及与日常生活的远离,在公众眼中,科学家的生活与工作似乎总是会被罩上一层神秘的面纱。当然,也有例外。因为现代科学和技术毕竟已经极大地影响到了社会生活和文化,越来越普及的基础教育中总有科学的一部分,甚至哪怕是道听途说,人们也会知晓几位科学家的名字。在这种意义上,那些著名的科学家,就颇有些像演艺明星一般,即使对其人不甚了解,名字总还是如雷贯耳的。

在科学史的研究中,人们通常也会依科学家的贡献而将其学术地位分层,这种分层,在某种程度上与科学家在公众中的知名度又有一定的相关性。那些顶级的科学家,如牛顿、爱因斯坦等,甚至成为科学的某种象征。在众多科学家传记中,这些顶级科学家传记的数量也总是最多的。甚至曾有一位资深的出版人告诉我,他的经验中,在书的标题里有像“爱因斯坦”这样的字样,对于图书的销量都会有所增加。可见,公众对于顶级、最著名的科学家的某种追捧,也是现在存在的一种现象。

不过,何为顶级的科学家,通常人们会按照学术标准来判断,尽管这种判断有时也会有一些争议。然而,对于最著名的科学家,则可按照其社会影响、社会知名度来衡量。而这两者间的关系,有时也是很有意思的话题。

霍金,就是一位可以作为这样的话题来分析的典型人物。用“传奇”来称其传记,也是恰如其分的。作为一位物理学家、宇宙学家,霍金在专业领域中确实有突出的贡献。但这种贡献与像爱因斯坦那样的顶级科学相比究竟如何?这虽然是可以讨论的问题,但在学术上,通常人们毕竟不会像评价爱因斯坦的工作那样,将霍金与之放在完全同等的地位上。但是,近些年来,霍金在社会上的知名度却似乎并不亚于爱因斯坦,这在很大程度上,与他成功的普及性著作《时间简史》等的畅销有很大关系,也与其身患严重的疾病却仍成功地坚持科学工作的传奇有关。这一现象,一方面反映出现在的社会对于科学家的关注,既与科学家本人涉身于大众传播有关,亦与大众传媒对科学家形象的塑造和传播有关,而不仅仅只是由科学家的学术成就单一地决定了科学家的知名度。

过去,传统的看法是,科学家的科学工作或者学术著作才是决定科学家名望的唯一基础。但现实社会已经有了不小的改变。像过去有人曾嘲笑公众对于作品的作者的关注,就像吃了鸡蛋还要关心下蛋的鸡一样。但现实是,公众恰恰因为鸡蛋好吃而要关注下出了好吃的蛋的鸡。不管这种关注是否理性,但至少就科学而言,却是让公众能够接近科学和科学家的良好机会。具体再回到霍金的例子,其实他除了人生的传奇之外,他的科学工作正好是属于很前沿、很艰深,是通常最让公众避犹不及的那种理论物理学的研究。就是在他的普及性著作中对自己的工作的介绍,其实也还是很不普及,不那么好懂的。不过,在杨建邺先生的这本可谓是典型的“标准传记”式样的霍金传中,作者很好地处理了严谨与通俗的关系,以很有可读性、很通俗的方式介绍了霍金的科学贡献,并很好地处理了通常科学家传记中最难处理的科学家的生活和工作的关系问题。因而,阅读这样一本传记,可以让读者以相对最轻松的方式最大限度地对霍金这位科学家的传奇有一个比较准确的了解和把握。在这里,可以回忆起我本人曾与霍金有所相关的两件事。一件,是有关这本传记中提到的霍金1985年首次来中国访问的故事。其实,从合肥来到北京后,霍金也并非没有大型的学术活动。记得当时我刚刚研究生毕业,听到相关信息后,曾到北京师范大学去聆听了霍金的一次规模也算是很大的学术报告。当时,霍金自己还能艰难地讲话(还没有用上后来依赖的语音合成器),但只有助手能够听得懂,所以当时的报告是先由霍金一句一句地讲,再由其助手一句一句地用标准英文再说一遍,然后才由译者译成中文。当时霍金瘫坐在轮椅上做报告这种在学术界罕见的场景,极大地震撼了我。报告结束后,我找机会站在霍金旁边,让同学帮助照了一张我与霍金的合影。现在,那张图像并不理想的黑白合影照片,仍为我所珍藏。还有,在做这些事时,我亲眼看到,在霍金(当然是由他的助手帮着)所拿的公文箱中,只有一本书,就是那本爱因斯坦经典的科学传记《上帝是微妙的》。当时,在很大程度上让霍金成为公众人物的那本《时间简史》,还没有写出。另一件事是,后来,霍金出版了全球畅销的普及名著《时间简史》,在这本书的巨大成功之后,又再接再厉地出版了《果壳中的宇宙》,再后来的《大设计》等一系列名牌畅销书。中国大陆也翻译出版了这些著作,并以湖南科技出版社的译本最为流行。湖南科技出版社曾找我座谈,让我帮助他们构思一个广告语。最后,我想出了“阅读霍金,懂与不懂都是收获”这句广告语,一度曾成为当年的年度流行广告语,而且,也一直被湖南科技出版社作为霍金著作中译本的广告语用到今天。讲这后一件事,又再次涉及霍金的科学工作,以及他的科学普及著作对于公众阅读的难易问题。霍金的《时间简史》一书一度曾成为文化流行时尚读物,许多人会觉得没有读过这本书会让自己显得很不时尚,很没文化。但实际上,真正能够读懂其基本内容的人并不很多,许多人也坦率地承认这一点。为什么一本很难读懂的书会成为畅销流行的时尚读物,这自然是需要专家去研究解释的问题。但我设计那句广告语时,却是实在地考虑到了这一现实的背景。后来,关于这句广告语也有一些讨论,诸如何为懂,何为收获,如此等等,在此就不多说了。但我在这里讲这个故事,想说的是:无论如何,懂总是比不懂要好,懂得多总是比懂得少要好。对于霍金这个难懂的传奇人物,杨建邺先生所写的这本传记,恰恰提供了一种相对易懂而又不失趣味的捷径。我相信读者在阅读过后,自会有意无意地检讨各自的“收获”并做评价。希望他们会满意。

2014年2月20日于北京清华大学荷清苑

用户评价

当我看到“霍金传奇:病魔成就的人生”这个书名时,我的脑海中瞬间闪过了无数个关于霍金的画面。我知道他是一位伟大的物理学家,他的名字与黑洞、宇宙起源这些宏大的概念紧密相连。但是,这个书名却将重点放在了“病魔成就的人生”上,这引起了我极大的兴趣。它意味着这本书不会只是一本枯燥的科学科普读物,而更可能是一部深入人心的生命故事。我渴望了解,在身体逐渐衰败的绝境中,他是如何保持旺盛的求知欲和创造力的?是什么样的精神力量支撑着他,让他即使无法言语,却能用思维穿越时空,探索宇宙的奥秘?我相信,这本书会揭示出,所谓的“成就”,并不仅仅是学术上的突破,更是他在面对人生巨大挑战时所展现出的非凡勇气和智慧。这是一种关于生命韧性的赞歌,关于人类精神力量的伟大证明。

评分“霍金传奇:病魔成就的人生”,光是这个书名,就传递出一种震撼人心的力量。它让我联想到,一个被疾病束缚的身体,如何能够孕育出如此辉煌的思想。我一直在思考,疾病,这个在常人看来是人生最大的阻碍,在霍金身上,是否反而成为了某种独特的催化剂,让他更加专注于内心世界的探索,更加不遗余力地去理解宇宙的终极问题?我很好奇,这本书会如何描绘他与病魔斗争的日常,那些不为人知的挣扎和坚持。但更吸引我的是,它会如何解读“病魔成就的人生”这个充满矛盾却又极具吸引力的主题。是否因为身体的限制,他反而拥有了更多的时间去思考,去沉淀,去构筑那宏伟的宇宙图景?我想,这本书不会只是关于科学理论的普及,而是会触及到生命的本质,关于如何在绝境中寻找希望,关于如何用智慧和毅力去战胜一切不可能。

评分一本关于斯蒂芬·霍金的书,名字听起来就充满了力量感。“霍金传奇:病魔成就的人生”,光是这个标题,就足以勾起我强烈的好奇心。我一直对那些在逆境中闪耀的灵魂充满敬意,而霍金无疑是其中的佼佼者。想象一下,一个人,身体被禁锢,思想却能自由翱翔于宇宙的浩瀚星辰。这本书,我想一定不仅仅是讲述他与渐冻症抗争的艰辛,更重要的是,它会揭示在病魔的阴影下,他如何用非凡的智慧和坚韧,为人类探索宇宙的奥秘打开新的篇章。我期待能从中读到他突破身体限制的精神力量,他如何将困境转化为灵感的源泉,以及他那颗永不停止探索的心。这是一本关于生命奇迹的书,一本关于人类精神力量的书。我迫不及待地想翻开它,去感受那份震撼,去学习那份坚强,去体会那份超越。

评分我一直对宇宙的奥秘着迷,从儿时仰望星空开始,就对那些遥远的星系、黑洞和时空充满了无限的遐想。而斯蒂芬·霍金,这个名字,早已成为我心中智慧的象征,是那个能够用最浅显的语言,带我窥探宇宙最深邃秘密的引路人。这次看到这本书的标题“霍金传奇:病魔成就的人生”,我立刻就被吸引了。我想,这本书一定不会简单地罗列他的科学成就,而是会深入到他作为一个“人”的生命历程。更重要的是,它会探讨“病魔”这个看似绝望的现实,是如何在某种程度上,反而激发了他更深层次的思考和创造力。我期待这本书能展现一个更加立体、更加鲜活的霍金,一个在身体极度不便的情况下,依然能以无比坚韧的意志,去挑战科学的边界,去追寻宇宙真理的传奇人物。这不仅仅是一本关于科学家的传记,更是一本关于人生、关于勇气、关于精神胜利的深刻剖析。

评分“霍金传奇:病魔成就的人生”,这个书名本身就充满了哲学意味和强大的吸引力。它直接点出了一个核心主题:在看似绝望的病痛面前,生命如何能够绽放出更加璀璨的光芒。我一直在想,一个人,当身体被疾病严重束缚,甚至剥夺了正常交流的能力时,他的内心世界会是什么样子?是沉沦,还是升华?这本书,我想,就是来回答这个问题的。它不会回避病魔带来的痛苦和挑战,而是会深入挖掘,在这样的极端条件下,霍金是如何超越肉体的局限,将他的智慧和思想推向新的高峰。我期待看到,他如何将身体的障碍转化为一种独特的视角,去审视宇宙,去思考生命的意义。这本书,对我来说,不仅仅是对一位科学巨匠的致敬,更是一次关于生命坚韧、智慧与超越的深刻启迪。我渴望从中汲取力量,学习如何在人生的低谷中,依然保有对生活的热爱和对知识的追求。

评分送货员可以吧

评分bc不错

评分好看,真不错!好看,真不错!好看,真不错!

评分送友女的生日礼物,友女很喜欢,好评(o^^o)

评分京东直营店可以,但私营店就太差了,特别是配送,我现在订的一本书已经付钱了,一周多了连个影都没有,真是不敢恭维。

评分购买十多本,全是被一层防水薄膜封好的,而纸张和印刷质量上乘,是正品

评分不错,包装很好

评分很好呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀

评分读书有益,年轻人应多读此类图书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有