具体描述

产品特色

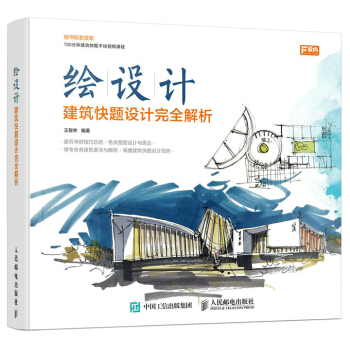

编辑推荐

完全手绘表现临本是集中建筑、景观、室内、服装、首饰等所有设计专业的优秀手绘集中营。

景观设计表现中,手绘是恰当的方式。在现今行业的人才需求中,手绘技能突出能够使其在众多竞争者中脱颖而出。本书作者是清华大学美术学院优秀毕业生,以专业第1的成绩考入清华大学美术学院环艺硕士,学习期间在意大利米兰进行了一年的深造,积累了大量的手绘作品。

脱颖而出的手绘技能需要有更高层次的眼光和技法,本书区别于其他手绘图书的优势在于步骤详细,技法优势,能够有助于练习者在临摹之后有独特的表现技能。

这是一本让绘画技法说话的必备书,考研、就业浪潮中可以脱颖而出的秘笈。

内容简介

良好的手绘表现能力是设计师所需要的基本素养,设计手绘对于设计过程有着重要的作用。目前就艺术设计专业而言无论考研考博的入学考试还是工作前的入职考试,快速设计与手绘表现能力的测试都是必不可少的。《完全手绘表现临本:景观设计快题表现》是一本以景观设计手绘表现为核心的手绘学习书籍,从基本的手绘知识入手,由浅入深,循序渐进,逐渐过渡到完整的景观快速设计表现。是景观设计手绘学习必不可少的工具书。作者简介

宋威,清华大学美术学院 环境艺术设计 硕士意大利米兰理工大学(POLITECNICO DI MILANO)设计学院 室内设计 硕士

2007-2012年实习于北京土人,中外园林,中元国际等设计公司,参与了很多大型的景观设计项目

2011-2014年 就读于清华大学美术学院 环境艺术设计专业 硕士

2012-2013年 国家公派交换到意大利米兰理工大学设计学院 联合培养 硕士

2013-2014年 北京联合大学,燕京理工学院外聘讲师

2011年 创办北京新蕾搏梦艺术&信息咨询工作室 主要从事艺术设计培训,艺术设计留学和艺术设计活动

2010中国建筑学会室内设计分会(CIID中国手绘艺术设计大赛学生组 二等奖/

优秀奖/佳作奖

2010 China-Designer全国高校室内设计大赛---非指定命题入围奖

2010年第五届“WA.总统家”杯建筑手绘设计大赛副赛二:《色彩手绘大赛》--大学生组三等奖

2010年第五届“WA.总统家”杯建筑手绘设计大赛--大学生组佳作奖

2010 IFLA 国际景观设计竞赛

2010 AIM 北京尚8 CBD老工业园区国际竞赛

2010 和成“新人杯”大学生室内设计竞赛

内页插图

目录

1 手绘概述1.1 手绘的内涵和意义

1.1.1 表达设计师的构思和想法

1.1.2 体现设计师的表现手段

1.1.3 表现设计的真实效果

1.1.4 手绘的类别

1.2 工欲善其事 必先利其器

1.2.1 线稿工具

1.2.2 颜色工具

1.2.3 画纸类工具

1.2.4 辅助工具

1.3 景观手绘原则

1.3.1 构图原理

1.3.2 透视原理

1.3.3 透视原理

1.3.4 光影效果

1.4 线条的魅力

1.4.1 线条的重要性

1.4.2 正确的画线的方法

1.4.3 不同种类线条的质感

1.4.4 不同种类线条的练习

1.4.5 线条疏密的练习

1.5 “体块”的理解和练习

1.5.1 “盒子”的理解和练习

1.5.2 简单几何体和复杂几何体的练习

1.5.3 “盒子”在室内手绘中的运用

1.5.4 “盒子”在建筑手绘中的运用

1.5.5 “盒子”在景观和规划手绘中的

运用

1.6 开始上颜色

1.6.1 色彩的奥秘和规律

1.6.2 色彩搭配的规律和技巧

1.7 马克笔基础技法

1.7.1 马克笔基本用笔

1.7.2 颜色的叠加用笔

1.7.3 马克笔和彩铅配合使用

1.7.4 马克笔体块和光影练习

2 景观手绘基础

2.1 景观手绘中植物的画法

2.1.1 乔木的画法

2.1.2 灌木的画法

2.1.3 草本植物的画法

2.1.4 植物的组合练习

2.2景观手绘中景观小品的画法

2.3景观手绘中交通工具

的画法

2.4景观手绘中的人物

画法

2.5景观手绘中水体的

画法

2.6 线稿与上色

3 景观手绘步骤详解

3.1 滨水景观手绘步骤

3.2高级住宅区景观手绘

步骤详解

3.3商业步行街景观手绘

步骤详解

3.4休闲小广场景观手绘

步骤详解

3.5泳池区休闲景观手绘

步骤详解

3.6商业中心景观规划

设计鸟瞰手绘详解

3.7现代地标性高层建筑

鸟瞰手绘步骤详解

4 景观手绘作品欣赏

5景观快题设计与表现

精彩书摘

手绘是人的眼睛、大脑和手共同合作来完成的:眼睛将所看到的图像信息传送给大脑,大脑再将得到的信息通过手和笔呈现在纸上。植物、人物、交通工具、水体和公共设施构成了完整的景观空间,近百种设计元素在这里罗列和归纳。

30个步骤详解滨水景观、住宅景观、商业步行街景观、休闲广场、商业中心和地标性建筑环境设计案例。

多年积累的写生经验和作品创造出华丽的设计手绘作品。

头脑风暴与徒手表现实现真金组合,完整的快题表现归纳设计师必备技能。

……

用户评价

这本书的实用性超乎我的想象,我甚至把它当作了一本“灵感词典”来使用。里面收录了大量优秀的前期概念草图和后期节点详图的剖析,这些内容对于我拓展设计词汇量非常有帮助。尤其是一些关于特殊材料节点处理的图示,精确到了连接件的选择和构造逻辑,这对那些在深化设计阶段感到力不从心的读者来说,简直是雪中送炭。我发现它有一个非常有趣的板块,专门收集了全球不同地域的场地特征所对应的典型处理手法,比如面对山地、水岸或城市广场时,建筑与景观的介入方式是如何因地制宜的。我过去常常陷入“万能公式”的误区,而这本书则教会我如何根据场地自身的“性格”来量身定制解决方案,这种思维的转变,对我整个设计哲学的构建起到了至关重要的作用。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,封面采用了当下流行的莫兰迪色系,那种低饱和度的灰绿与米白交织在一起,显得既高级又沉静,很符合现代审美。内页的纸张质地也相当考究,触感细腻,印刷色彩还原度极高,尤其是那些建筑与植被的渲染图,细节处理得非常到位,光影的过渡自然流畅,完全没有廉价印刷品的粗糙感。装订方面,采用了线圈和胶装结合的方式,方便读者在学习过程中随时摊开查阅,这一点对经常需要在绘图桌前操作的读者来说,简直是福音。我特别欣赏它在版式布局上的用心,文字排版疏密有致,图文结合得恰到好处,没有那种把所有信息硬塞进页面的压迫感。每一页都像是在精心策划的展览,引导着读者的视线,使得即便是长时间阅读也不会感到视觉疲劳。可以说,光是捧着这本书,就已经能感受到设计行业对“细节”的极致追求,这本身就是一种无声的教学。

评分这本书的作者显然对设计教学有着极深的理解和极大的热情。它的叙事风格非常平易近人,没有高高在上的理论说教,读起来就像是听一位经验丰富的同行在分享他的“独家秘籍”。我尤其欣赏它在每完成一个主题后设置的“反思与自检清单”,这些清单用提问的方式引导读者审视自己的设计缺陷和思维盲点,比单纯的自我总结要高效得多。例如,它会问:“你的设计是否解决了基地最大的矛盾点?”或者“如果将方案置于雨天,其主要空间体验是否会崩塌?”这种强迫式的自我审视机制,极大地锻炼了我的批判性思维。总而言之,这不是一本让你看了就能立刻画出惊世骇俗作品的书,而是一本真正能帮助你构建完整设计流程、提升内在逻辑和外在表达能力的“基石之作”。

评分作为一名自学成才的设计爱好者,我最头疼的就是缺乏系统性的“视觉语言”训练。这本教材在这方面做得非常出色,它不像传统的教学书那样只是罗列各种表现手法,而是深入剖析了不同表现风格背后的设计意图。书中详细介绍了从传统铅笔素描到现代数字渲染的过渡技巧,特别是对“氛围营造”的探讨,非常深刻。它教我们如何通过线条的粗细、阴影的轻重,甚至是水彩的晕染效果,来传达方案的基调——是偏向自然野趣,还是现代几何?我尝试着模仿书中的几个特定案例的渲染风格,发现我的作品在视觉冲击力和情感传达力上都有了显著的提升。这些不仅仅是技术层面的讲解,更多的是一种艺术思维的引导,让我明白了“表现”不是最终目的,而是服务于“设计思想”的有力工具。

评分我一直以来在寻找那种能够真正提升我“现场反应速度”的实战手册,这本书的章节结构恰好满足了我的期待。它没有过多纠缠于冗长晦涩的理论基础,而是将重点放在了“如何在有限时间内形成有效的设计方案”这一核心问题上。内容组织上,仿佛是邀请了一位经验丰富的大师,带着你走过一个又一个真实的竞赛或限时设计挑战。比如,它对场地条件的快速分析方法,以及如何在草图阶段迅速捕捉核心冲突点和设计亮点,讲解得极其透彻。我特别喜欢其中关于“功能流线组织”的案例分析,用多组对比图直观展示了不同布局带来的体验差异,这种“看图说话”的方式远胜于干巴巴的文字描述。通过这本书的引导,我感觉自己对“时间压力下的决策制定”这项能力有了质的飞跃,不再是拿到题目就无从下手,而是能迅速搭起框架,让后续的深化工作有的放矢。

评分相信

评分支持朋友

评分非常好。

评分支持朋友

评分还行

评分很好用..........

评分非常好。

评分支持朋友

评分可以………便宜……一

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![中国戏曲艺术大系·京剧卷:修竹庐剧话 [Reviews on Bejing Opera] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11678273/554c97afNe2341ea1.jpg)

![经典图案·花卉植物篇(学院典藏版) [Classic Patterns] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11686471/5555b5e1N3588af60.jpg)

![开天辟地·中华创世神话连环画绘本系列:羿除四凶 [The Grand Archer Yi Shoots Four Monsters] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12068005/59190eaaN2508a6cb.jpg)