具体描述

编辑推荐

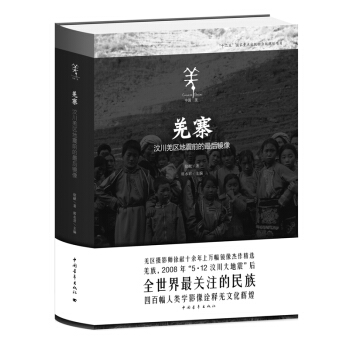

羌族,又称“云朵上的民族”。“5。12汶川大地震”后,这个居住在中国西南的古老民族,成为“全世界关注的民族”。但是,千百年来我们本就对这个有着多神崇拜的边地民族知之甚少,汶川大地震更是对其数千年辉煌灿烂的羌文化,以及羌人本身的生存环境和生存状态,造成了难以估量的破坏,甚至说是“灭顶之灾”也不为过。所幸的是,杰出的羌区影像摄影师徐献十多年前,就深入汶川、理县、茂县等四川羌区,以人类学家的眼光和视野,拍摄了上万张影像,让古老的羌族和羌文化在他的胶片上定格。

内容简介

《羌寨 汶川羌区地震前的最后影像》精选其中四百余幅影像,以“5。12汶川大地震”为历史坐标,全面展示羌民族和羌文化的昨天、今天和未来:通过一个个不同年龄、不同身份与不同性格的羌人形象,呈现同一血源里所蕴藏着的一个民族的精神面貌;通过一个个具有代表性的原生态羌区羌寨的影像纪录,让更多的人了解这个古老民族辉煌灿烂的文明……为整个中国和世界了解这个拥有“甲骨文中关于民族(或氏族、部落)称号的文字——羌”的民族,提供了弥足珍贵的对话、沟通和交流的桥梁。作者简介

徐献,人文摄影师。长期深入中国西部藏区、羌区拍摄。与人合作出版《四川藏区之旅》、《香格里拉之旅》、《四川假日游》、《若尔盖风情》、《云端阿尔》、《安仁公馆》等书籍。摄影作品在《中国国家地理》、《华夏人文地理》、《摄影世界》、《中国科学探险》、《中国民族》、《西藏人文地理》、《四川画报》等多家杂志发表。目录

第1章 生存环境第2章 生命厚度

第3章 纯净烟

第4章 神性释比

第5章 光阴的血

前言/序言

序路上的“羌寨”

文/席永君

一个摄影人,他的一生似乎注定在路上。路上才有风景,才有人文,才有故事。摄影人可以不必读万卷书,但必须行万里路。

摄影人不像作家。作家可以在自己的书房,一边喝咖啡,一边创作;灵感来时,他甚至在洗手间也能写上一段精彩的句子。而摄影人必须坚定地、义无反顾地走出书房,走出客厅,走向丰饶或贫瘠的大地、丰收或荒凉的田野、炊烟袅袅的村庄、繁华的城市、车水马龙的街道……

作为摄影人,徐献一直天命般地实践着“行万里路” 的古训。而且,他甚至走得更远,从喧嚣的汉地一直深入寂静的羌区。每次都是一个人上路,每次都开着那辆Jeep,从成都到阿坝州羌人的主要聚居地——汶川、理县和茂县。

阿坝州地广人稀,面积八万多平方公里,是成都的七倍;而人口却不足百万,只有成都的十四分之一。徐献熟悉那里的河流与山川,草木与四季。他是有心人。为了有计划地拍摄羌族,他选择了中国四个羌族聚居县之一的汶川,作为主要拍摄地,又以汶川龙溪乡作为主要拍摄点。这样一来,从拍摄之初,“羌寨”作为影像人类学的概念便自然生成了。

作为摄影人,徐献的心中有两个偶像:一个是庄学本(1909-1984),一个是奥古斯特?桑德(August sander,1876-1964) 。前者是中国影像人类学的拓荒者、纪实摄影大师,后者是被摄影界奉为“使用镜头的巴尔扎克”的德国杰出的影像人类学大师、二十世纪的见证者。

偶像的力量是无穷的。在拍摄“羌寨”之初,徐献便决心以两位中外纪实摄影大师为榜样,开始自己的“羌寨”拍摄之旅。他深知大师之路不可重复。二十一世纪的羌寨,既不是桑德当年拍摄的故乡威斯特伍德(Westerwald) ,也不是庄学本上世纪三四十年代拍摄的“边地民族”,其风貌早已不复存在。

庄学本的十年考察,穿越了四川、云南、甘肃、青海四省的广大地区。徐献则希望自己用十年时间,深入一个地方,只拍摄一个民族——羌族。一个人的一生能有多少个十年啊!做出这样的决定,需要怎样的勇气?我在想,如果让我做出这样的决定,我的两鬓或许马上就会生出华发。

就这样,从2001年12 月,一次偶然的机会,徐献“带着相机进入了地处大山深处的理县蒲溪羌寨,不经意间叩开了那片古老的土地”起,十多年来,徐献怀揣着自己的梦想,几乎有些固执地一直把镜头对准羌寨,努力实践自己对影像人类学的理解。

他在《拍摄手记》中写道:“我试图通过一个具有代表性的原生态羌区的影像纪录,让更多的人了解这个古老民族灿烂的文明。通过一个个朴实的羌民的形象,展现现实场景中羌人朴实勤劳的风采。”

作为多神崇拜的边地民族,从三千年前逐水草而栖,到如今依山谷而居,羌人的生活无疑是朴素的、寂静的,同时也是欢乐的:那温暖的火塘,那细腻的羌绣,那力与美的“布兹拉”(羊皮鼓舞) ,那将神性植入日常生活的释比……

多年来在羌区,为了让自己的影像尽可能具有艺术与人类学的双重价值,徐献的镜头一直穿越在不同年龄、不同身份与不同性格的羌人之中:绣制羌绣的妇女,上学的孩童,在田间劳动的青年,安享晚年的老人,直通神灵的释比……他的镜头渐渐地攫取到了同一血源里所蕴藏着的精神内涵。那一副副看似不一样的面孔、不一样的眼神、不一样的照相姿势和不一样的画面构图,呈现的是一个民族的精神面貌。

我们看到,在这部《羌寨》影像作品中,有部分家庭合影,甚至是一个村庄人数众多的村民合影。这些犹如交响曲的合影,对于经历了2008年“5.12汶川大地震”的羌人,尤为珍贵。

当然,这种拍摄手法,并非徐献首创。那是桑德开创的全新的肖像摄影方式。这一摄影方式早在当年对故乡威斯特伍德村民的拍摄中,这位“使用镜头的巴尔扎克”就应用了。“我在多年的羌地拍摄生涯中,其中部分影像也采用了这种仪式般的拍摄方式,对羌族家庭做了人文式的拍摄。这种拍摄方式对我而言是发自内心的尊重,尊重被拍摄的羌族朋友,就需要用一种仪式般的礼仪去记录他们。”徐献这样解释他的拍摄手法。可以说,徐献在羌区的影像实践,正是他向桑德与庄学本两位大师的回眸与致敬。

作为摄影人,十多年来,徐献把自己的创作激情和对摄影的热爱全部献给了“云朵上的民族”——羌族。如今,他仍然在路上。我不知道他还将遭遇怎样的风景,感受怎样的人文,将为我们讲述怎样的故事?作为徐献多年的朋友和本书的主编,我深信,他未来的影像会同样精彩。

2014年11月26日,于成都。

用户评价

《羌寨吗汶川羌区地震前的最后影像》这个书名,本身就自带一种无法言说的张力,它像一首低沉而悠扬的羌族山歌,尚未吟唱,已然让人感受到其中蕴藏的深情和岁月的痕迹。我没有翻开书本,但我的思绪已经飞向了那片土地。我设想,这本书里的每一帧画面,可能都凝聚着作者无数次的跋涉与等待。我期待着,看到那些依山而建的古老羌寨,它们或许被云雾缭绕,或许在阳光下闪耀着古朴的光芒。我希望,书中能够展现羌族人民最真实的生活状态,看到他们如何辛勤地耕耘着土地,如何用双手创造着属于自己的美好生活。我特别好奇,作者是如何在“最后”这个词语的语境下,捕捉到那些最能代表羌族灵魂的瞬间的?是孩子们清澈的眼眸,是老人们沧桑的面庞,还是人们在劳作中流淌的汗水?我期待着,通过这些影像,我能够感受到一种不屈不挠的生命力,一种与自然和谐共生的智慧,一种深植于民族血脉的情感。这本书,对我而言,不仅仅是一份影像记录,更是一次与过往对话的机会,一次对逝去生命的致敬。

评分拿到《羌寨吗汶川羌区地震前的最后影像》这本书,我并没有急于翻阅,而是先静静地端详着它的封面,脑海中勾勒出了无数种可能。我设想,作者或许是一位对羌族文化有着深厚情感的摄影师,他/她花费了大量的时间和精力,深入到汶川羌区的各个角落,用镜头记录下那些即将被时间遗忘的角落和人文风情。我猜测,封面上的“最后影像”可能不仅仅是指在地震发生前的某个特定时间点,而是指一种即将消失的生活方式,一种在现代化浪潮中逐渐被淡忘的传统。我期待在书中看到那些古老的吊脚楼,看到那些穿着民族服饰、脸上布满皱纹的老人,看到那些在山间劳作的羌族汉子,以及那些在阳光下玩耍的羌族孩童。我希望,书中的每一张照片,都能讲述一个属于羌族的故事,都能传递出一种独特的民族精神。我好奇,作者是如何在按下快门的那一刻,捕捉到最能代表羌族人民精神面貌的瞬间的?是他们脸上那淳朴的笑容,还是他们眼中那深邃的光芒?我又会从中读出怎样的悲喜交加的情感?我相信,这本书绝不仅仅是一本摄影集,它更是一部关于生命、关于记忆、关于历史的史诗。它将带领我走进一个鲜活的、充满生命力的羌区,去感受那里的呼吸、那里的心跳,即便我知道,这份鲜活和心跳,最终会遭遇怎样的巨变。

评分《羌寨吗汶川羌区地震前的最后影像》这个书名,就像一把钥匙,轻轻地开启了我对一个遥远而神秘的世界的想象。在书页合拢的当下,我仿佛已经看到了作者是如何怀揣着对这片土地深沉的爱意,用脚步丈量着每一寸土地,用镜头捕捉着每一个动人的瞬间。我猜测,书中定会呈现出羌族人民最真实的生活写照,他们或许在陡峭的山坡上辛勤劳作,或许在古老的寨子里悠闲地聊着家常,或许在节庆的日子里载歌载舞,展现出他们乐观、坚韧、热爱生活的民族精神。我期待着,在那些“最后”的影像中,能够看到那些如今已不复存在的古老建筑,那些承载着历史和文化印记的民俗风情,以及那些淳朴善良的羌族人民最真切的笑容。我希望,作者能够通过这些影像,将那个曾经鲜活的羌区,重新展现在我们面前,让我们有机会去了解,去认识,去感受,一个民族在历史长河中的印记。这不仅仅是一本影像集,更是一份历史的见证,一份对逝去美好的深切怀念。

评分《羌寨吗汶川羌区地震前的最后影像》这个书名,像一颗投入平静湖面的石子,激起了我内心深处的一层层涟漪。在尚未翻开这本厚重的作品之前,我已然被它所蕴含的巨大情感能量所吸引。我设想,作者一定是带着一种近乎神圣的使命感,去记录下那个时代、那个地区最真实的面貌。我期待着,在书中看到那些依山而建的古老羌寨,它们或许斑驳着岁月的痕迹,却依然挺立着,诉说着曾经的辉煌。我希望,书中能够展现出羌族人民最淳朴的生活场景,看到他们脸上洋溢的笑容,听到他们口中哼唱的山歌,感受到他们与自然和谐共生的智慧。我特别好奇,作者是如何在“最后”这个词语的语境下,捕捉到那些最能触动人心的细节的?或许是某个孩子手中紧握的粗糙玩具,或许是某个老人眼中闪烁的智慧光芒,又或许是某个家庭围坐在一起共享的晚餐。我想,这本书不仅仅是关于影像的堆叠,更是关于情感的传递,关于记忆的唤醒。它将带领我深入到一个曾经鲜活的生命世界,让我去感受,去体会,去铭记,那些即将消逝的美好。

评分《羌寨吗汶川羌区地震前的最后影像》这个书名,如同一声悠长的汽笛,在我的脑海中回响,召唤着我去探寻那段被定格在时间的影像。在还未触及书页的当下,我已然开始在脑海中构建出一幅幅画面:也许是清晨,薄雾尚未散尽,古老的吊脚楼在山腰间若隐若现,炊烟袅袅,散发着生活的气息;也许是午后,孩子们光着脚丫,在宽阔的寨子里追逐嬉戏,笑声清脆,回荡在山谷之间;也许是黄昏,劳作了一天的羌族汉子们,带着疲惫却满足的笑容,回到家中,与家人围坐在一起,分享一天的收获。我猜测,作者一定是一位怀揣着深厚情感的记录者,他/她用敏锐的观察力和细腻的镜头,捕捉到了那些最能体现羌族人民生活底色和精神风貌的瞬间。我期待着,书中能够展现出羌族人民与大自然的亲密关系,他们如何顺应自然,如何在山林间寻找生计,如何在大山深处安居乐业。更重要的是,我希望在这些“最后”的影像中,能感受到一种生命的力量,一种面对生活艰辛却依然保持乐观和坚韧的精神。这不仅仅是一本书,更是一份对逝去时光的追忆,一份对人类脆弱生命力的深刻反思。

评分《羌寨吗汶川羌区地震前的最后影像》这个书名,就像一首低沉而充满力量的史诗,在我耳边缓缓吟唱,勾起了我无尽的好奇和一份莫名的感动。还未翻阅,我脑海中已经浮现出许多画面:晨曦初露时,古老的羌寨在薄雾中若隐若现,炊烟袅袅升起,如同民族的呼吸;孩子们清澈的眼眸里闪烁着对世界的好奇,他们或许还在为一天的玩耍而雀跃;老人们脸上布满沧桑的皱纹,却掩饰不住眼中流露出的智慧和对生活的热爱。我猜测,作者一定是怀揣着一颗无比真挚的心,用镜头去记录下羌族人民最真实、最生动的生命瞬间。我期待着,书中能够展现出羌族人民与自然的和谐共生,他们如何在这片土地上繁衍生息,如何用勤劳的双手创造美好的生活。我好奇,作者是如何在“最后”这个词的渲染下,捕捉到那些最能触动人心的细节的?是某个孩子手中的风筝,是某个家庭墙壁上的图腾,还是某个老人讲述的古老传说?这不仅仅是一本影像的集合,更是一份对逝去时光的珍藏,一份对民族文化传承的努力,一份对生命坚韧与美丽的礼赞。

评分这本书的标题《羌寨吗汶川羌区地震前的最后影像》瞬间抓住了我的眼球,不是因为标题本身有多么华丽,而是它所蕴含的沉甸甸的分量。在还没有翻开第一页之前,我的思绪就已经被拉扯到了那个遥远的、如今只存在于记忆和影像中的世界。我想象着,封面上的那些影像,或许是淳朴的羌族人民脸上洋溢的笑容,或许是依山而建的古老寨子在阳光下的剪影,又或许是孩子们在田埂上追逐嬉戏的身影。它们承载着的是一个民族鲜活的生活气息,是一种未经雕琢的、纯粹的生命力。我非常好奇,作者是如何捕捉到这些“最后”的瞬间的?是怎样的机缘巧合,又或者是一种怎样的使命感,促使他/她去记录下这些即将消逝的画面?我期待着,这本书能为我打开一扇通往那个曾经存在的世界的大门,让我能够以一个旁观者的身份,去感受那里的山水人文,去体会那里的生活节奏,去聆听那里的鸟语虫鸣。我希望,它不仅仅是一堆静态的图片,更是一段段鲜活的故事,一段段流淌的时光。我渴望在书中看到一个充满生机、充满希望的羌区,尽管我知道它的结局是悲伤的,但这份悲伤,也正让这份“最后的影像”变得尤为珍贵。我期待着,那些画面背后,有着无数个普通人的平凡日子,有着代代相传的古老习俗,有着与自然和谐共生的智慧。这本书,对我而言,已经超越了一本书的范畴,它更像是一份珍贵的历史馈赠,一份对逝去生命的深切缅怀。

评分对于《羌寨吗汶川羌区地震前的最后影像》这个书名,我产生了一种强烈的共鸣。在翻开之前,我就已经预感到,这本书不仅仅是关于一个地理区域的记录,它更像是一本承载着民族记忆的相册,一本关于生命短暂与坚韧的史诗。我猜测,作者一定是一位对羌族文化有着深刻理解和深切关怀的观察者。他/她用镜头,或者用文字,甚至是两者兼备,去定格了汶川羌区在那个特殊时期,最真实、最鲜活的面貌。我期待着,在书中看到羌族人民脸上最朴素的笑容,看到他们世代居住的吊脚楼在晨曦中闪耀的光芒,看到孩子们在古老的石板路上奔跑嬉戏的身影。我希望,通过这些“最后的影像”,我能够感受到一种原生态的生活气息,一种与自然融为一体的生存智慧,一种淳朴而深厚的民族情感。我好奇,作者是如何在那个“最后”的时刻,捕捉到最能触动人心的细节的?是炊烟里飘散的饭菜香,是山歌里传唱的古老传说,还是老人眼中饱含的故事?我期待着,这些影像能够唤醒我内心深处对家园、对亲人的情感,让我更加珍惜眼前所拥有的一切。

评分《羌寨吗汶川羌区地震前的最后影像》这个书名,自带一种难以言喻的厚重感,它像是一个静默的诉说者,引导着我去探寻一段尘封的记忆。在翻开之前,我已然想象了作者的用心良苦,他/她一定是用一种近乎虔诚的心态,去记录下那个即将被改变的羌区。我期待着,书中能有那些依山而建的古老吊脚楼,在阳光下闪耀着岁月的痕迹,它们是羌族人民智慧的结晶,是他们对家园深深眷恋的体现。我希望,作者能够捕捉到羌族人民最淳朴的生活状态,看到他们脸上洋溢的笑容,听到他们口中传唱的山歌,感受到他们与大自然和谐共处的生活方式。我好奇,在“最后”这个词的指引下,作者是如何发掘出那些最能触动人心的瞬间的?或许是孩子们的嬉戏打闹,或许是老人们慈祥的目光,又或许是人们在劳作中挥洒的汗水。这本书,对我而言,不仅仅是一份影像的记录,更是一次深入心灵的对话,一次对生命、对家园、对民族文化最深切的感悟和致敬。

评分《羌寨吗汶川羌区地震前的最后影像》这个书名,对我来说,带着一种宿命般的忧伤和珍贵。未曾翻阅,我已然对它充满了敬意。我脑海中浮现出的画面,不是宏大的叙事,而是无数个细微的生活片段。我想象着,这本书里会有一个关于“家”的定义,不是冰冷的钢筋水泥,而是依山而建的土木结构,是炊烟袅袅的屋顶,是邻里之间淳朴的问候。我会看到,羌族人民如何在大山中寻找生计,如何与自然搏斗,又如何与自然和谐共生。我期待着,看到那些穿着民族服饰的孩子们,他们的眼睛里闪烁着好奇和天真,他们或许还不知道,未来等待他们的是什么。我会去寻找那些关于“传承”的线索,那些世代相传的歌谣,那些古老的祭祀仪式,那些融入骨血的民族习俗。我希望,这本书能够让我感受到,即使在偏远的山区,也有着丰富多彩的精神世界,有着对生活的热爱和对未来的憧憬。我会在书中寻找那些“最后”的细节,那些在地震后可能永远消失的风景,那些承载着无数情感的物件。我想,作者一定是用一颗极其细腻的心,去捕捉这些即将被掩埋的温暖瞬间。这不仅仅是影像,更是情感的凝固,是记忆的封存。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![上海教堂(明信片) [Shanghai Churches] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11920937/574ebc1dN666f89cb.jpg)

![人人都是影像生活家 [Photography Master Of Life] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12042738/57ecb70fNedd18f61.jpg)

![四十年新闻摄影:西格玛时代 [40 ans de photojournalisme] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12156726/58d4bbf4N4509e942.jpg)