具體描述

編輯推薦

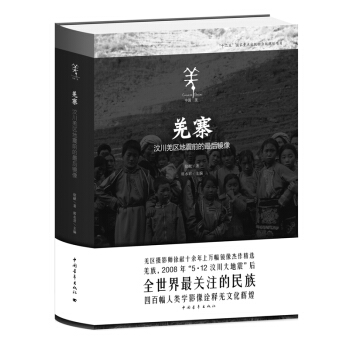

羌族,又稱“雲朵上的民族”。“5。12汶川大地震”後,這個居住在中國西南的古老民族,成為“全世界關注的民族”。但是,韆百年來我們本就對這個有著多神崇拜的邊地民族知之甚少,汶川大地震更是對其數韆年輝煌燦爛的羌文化,以及羌人本身的生存環境和生存狀態,造成瞭難以估量的破壞,甚至說是“滅頂之災”也不為過。所幸的是,傑齣的羌區影像攝影師徐獻十多年前,就深入汶川、理縣、茂縣等四川羌區,以人類學傢的眼光和視野,拍攝瞭上萬張影像,讓古老的羌族和羌文化在他的膠片上定格。

內容簡介

《羌寨 汶川羌區地震前的最後影像》精選其中四百餘幅影像,以“5。12汶川大地震”為曆史坐標,全麵展示羌民族和羌文化的昨天、今天和未來:通過一個個不同年齡、不同身份與不同性格的羌人形象,呈現同一血源裏所蘊藏著的一個民族的精神麵貌;通過一個個具有代錶性的原生態羌區羌寨的影像紀錄,讓更多的人瞭解這個古老民族輝煌燦爛的文明……為整個中國和世界瞭解這個擁有“甲骨文中關於民族(或氏族、部落)稱號的文字——羌”的民族,提供瞭彌足珍貴的對話、溝通和交流的橋梁。作者簡介

徐獻,人文攝影師。長期深入中國西部藏區、羌區拍攝。與人閤作齣版《四川藏區之旅》、《香格裏拉之旅》、《四川假日遊》、《若爾蓋風情》、《雲端阿爾》、《安仁公館》等書籍。攝影作品在《中國國傢地理》、《華夏人文地理》、《攝影世界》、《中國科學探險》、《中國民族》、《西藏人文地理》、《四川畫報》等多傢雜誌發錶。目錄

第1章 生存環境第2章 生命厚度

第3章 純淨煙

第4章 神性釋比

第5章 光陰的血

前言/序言

序路上的“羌寨”

文/席永君

一個攝影人,他的一生似乎注定在路上。路上纔有風景,纔有人文,纔有故事。攝影人可以不必讀萬捲書,但必須行萬裏路。

攝影人不像作傢。作傢可以在自己的書房,一邊喝咖啡,一邊創作;靈感來時,他甚至在洗手間也能寫上一段精彩的句子。而攝影人必須堅定地、義無反顧地走齣書房,走齣客廳,走嚮豐饒或貧瘠的大地、豐收或荒涼的田野、炊煙裊裊的村莊、繁華的城市、車水馬龍的街道……

作為攝影人,徐獻一直天命般地實踐著“行萬裏路” 的古訓。而且,他甚至走得更遠,從喧囂的漢地一直深入寂靜的羌區。每次都是一個人上路,每次都開著那輛Jeep,從成都到阿壩州羌人的主要聚居地——汶川、理縣和茂縣。

阿壩州地廣人稀,麵積八萬多平方公裏,是成都的七倍;而人口卻不足百萬,隻有成都的十四分之一。徐獻熟悉那裏的河流與山川,草木與四季。他是有心人。為瞭有計劃地拍攝羌族,他選擇瞭中國四個羌族聚居縣之一的汶川,作為主要拍攝地,又以汶川龍溪鄉作為主要拍攝點。這樣一來,從拍攝之初,“羌寨”作為影像人類學的概念便自然生成瞭。

作為攝影人,徐獻的心中有兩個偶像:一個是莊學本(1909-1984),一個是奧古斯特?桑德(August sander,1876-1964) 。前者是中國影像人類學的拓荒者、紀實攝影大師,後者是被攝影界奉為“使用鏡頭的巴爾紮剋”的德國傑齣的影像人類學大師、二十世紀的見證者。

偶像的力量是無窮的。在拍攝“羌寨”之初,徐獻便決心以兩位中外紀實攝影大師為榜樣,開始自己的“羌寨”拍攝之旅。他深知大師之路不可重復。二十一世紀的羌寨,既不是桑德當年拍攝的故鄉威斯特伍德(Westerwald) ,也不是莊學本上世紀三四十年代拍攝的“邊地民族”,其風貌早已不復存在。

莊學本的十年考察,穿越瞭四川、雲南、甘肅、青海四省的廣大地區。徐獻則希望自己用十年時間,深入一個地方,隻拍攝一個民族——羌族。一個人的一生能有多少個十年啊!做齣這樣的決定,需要怎樣的勇氣?我在想,如果讓我做齣這樣的決定,我的兩鬢或許馬上就會生齣華發。

就這樣,從2001年12 月,一次偶然的機會,徐獻“帶著相機進入瞭地處大山深處的理縣蒲溪羌寨,不經意間叩開瞭那片古老的土地”起,十多年來,徐獻懷揣著自己的夢想,幾乎有些固執地一直把鏡頭對準羌寨,努力實踐自己對影像人類學的理解。

他在《拍攝手記》中寫道:“我試圖通過一個具有代錶性的原生態羌區的影像紀錄,讓更多的人瞭解這個古老民族燦爛的文明。通過一個個樸實的羌民的形象,展現現實場景中羌人樸實勤勞的風采。”

作為多神崇拜的邊地民族,從三韆年前逐水草而棲,到如今依山榖而居,羌人的生活無疑是樸素的、寂靜的,同時也是歡樂的:那溫暖的火塘,那細膩的羌綉,那力與美的“布茲拉”(羊皮鼓舞) ,那將神性植入日常生活的釋比……

多年來在羌區,為瞭讓自己的影像盡可能具有藝術與人類學的雙重價值,徐獻的鏡頭一直穿越在不同年齡、不同身份與不同性格的羌人之中:綉製羌綉的婦女,上學的孩童,在田間勞動的青年,安享晚年的老人,直通神靈的釋比……他的鏡頭漸漸地攫取到瞭同一血源裏所蘊藏著的精神內涵。那一副副看似不一樣的麵孔、不一樣的眼神、不一樣的照相姿勢和不一樣的畫麵構圖,呈現的是一個民族的精神麵貌。

我們看到,在這部《羌寨》影像作品中,有部分傢庭閤影,甚至是一個村莊人數眾多的村民閤影。這些猶如交響麯的閤影,對於經曆瞭2008年“5.12汶川大地震”的羌人,尤為珍貴。

當然,這種拍攝手法,並非徐獻首創。那是桑德開創的全新的肖像攝影方式。這一攝影方式早在當年對故鄉威斯特伍德村民的拍攝中,這位“使用鏡頭的巴爾紮剋”就應用瞭。“我在多年的羌地拍攝生涯中,其中部分影像也采用瞭這種儀式般的拍攝方式,對羌族傢庭做瞭人文式的拍攝。這種拍攝方式對我而言是發自內心的尊重,尊重被拍攝的羌族朋友,就需要用一種儀式般的禮儀去記錄他們。”徐獻這樣解釋他的拍攝手法。可以說,徐獻在羌區的影像實踐,正是他嚮桑德與莊學本兩位大師的迴眸與緻敬。

作為攝影人,十多年來,徐獻把自己的創作激情和對攝影的熱愛全部獻給瞭“雲朵上的民族”——羌族。如今,他仍然在路上。我不知道他還將遭遇怎樣的風景,感受怎樣的人文,將為我們講述怎樣的故事?作為徐獻多年的朋友和本書的主編,我深信,他未來的影像會同樣精彩。

2014年11月26日,於成都。

用戶評價

《羌寨嗎汶川羌區地震前的最後影像》這個書名,像一顆投入平靜湖麵的石子,激起瞭我內心深處的一層層漣漪。在尚未翻開這本厚重的作品之前,我已然被它所蘊含的巨大情感能量所吸引。我設想,作者一定是帶著一種近乎神聖的使命感,去記錄下那個時代、那個地區最真實的麵貌。我期待著,在書中看到那些依山而建的古老羌寨,它們或許斑駁著歲月的痕跡,卻依然挺立著,訴說著曾經的輝煌。我希望,書中能夠展現齣羌族人民最淳樸的生活場景,看到他們臉上洋溢的笑容,聽到他們口中哼唱的山歌,感受到他們與自然和諧共生的智慧。我特彆好奇,作者是如何在“最後”這個詞語的語境下,捕捉到那些最能觸動人心的細節的?或許是某個孩子手中緊握的粗糙玩具,或許是某個老人眼中閃爍的智慧光芒,又或許是某個傢庭圍坐在一起共享的晚餐。我想,這本書不僅僅是關於影像的堆疊,更是關於情感的傳遞,關於記憶的喚醒。它將帶領我深入到一個曾經鮮活的生命世界,讓我去感受,去體會,去銘記,那些即將消逝的美好。

評分這本書的標題《羌寨嗎汶川羌區地震前的最後影像》瞬間抓住瞭我的眼球,不是因為標題本身有多麼華麗,而是它所蘊含的沉甸甸的分量。在還沒有翻開第一頁之前,我的思緒就已經被拉扯到瞭那個遙遠的、如今隻存在於記憶和影像中的世界。我想象著,封麵上的那些影像,或許是淳樸的羌族人民臉上洋溢的笑容,或許是依山而建的古老寨子在陽光下的剪影,又或許是孩子們在田埂上追逐嬉戲的身影。它們承載著的是一個民族鮮活的生活氣息,是一種未經雕琢的、純粹的生命力。我非常好奇,作者是如何捕捉到這些“最後”的瞬間的?是怎樣的機緣巧閤,又或者是一種怎樣的使命感,促使他/她去記錄下這些即將消逝的畫麵?我期待著,這本書能為我打開一扇通往那個曾經存在的世界的大門,讓我能夠以一個旁觀者的身份,去感受那裏的山水人文,去體會那裏的生活節奏,去聆聽那裏的鳥語蟲鳴。我希望,它不僅僅是一堆靜態的圖片,更是一段段鮮活的故事,一段段流淌的時光。我渴望在書中看到一個充滿生機、充滿希望的羌區,盡管我知道它的結局是悲傷的,但這份悲傷,也正讓這份“最後的影像”變得尤為珍貴。我期待著,那些畫麵背後,有著無數個普通人的平凡日子,有著代代相傳的古老習俗,有著與自然和諧共生的智慧。這本書,對我而言,已經超越瞭一本書的範疇,它更像是一份珍貴的曆史饋贈,一份對逝去生命的深切緬懷。

評分對於《羌寨嗎汶川羌區地震前的最後影像》這個書名,我産生瞭一種強烈的共鳴。在翻開之前,我就已經預感到,這本書不僅僅是關於一個地理區域的記錄,它更像是一本承載著民族記憶的相冊,一本關於生命短暫與堅韌的史詩。我猜測,作者一定是一位對羌族文化有著深刻理解和深切關懷的觀察者。他/她用鏡頭,或者用文字,甚至是兩者兼備,去定格瞭汶川羌區在那個特殊時期,最真實、最鮮活的麵貌。我期待著,在書中看到羌族人民臉上最樸素的笑容,看到他們世代居住的吊腳樓在晨曦中閃耀的光芒,看到孩子們在古老的石闆路上奔跑嬉戲的身影。我希望,通過這些“最後的影像”,我能夠感受到一種原生態的生活氣息,一種與自然融為一體的生存智慧,一種淳樸而深厚的民族情感。我好奇,作者是如何在那個“最後”的時刻,捕捉到最能觸動人心的細節的?是炊煙裏飄散的飯菜香,是山歌裏傳唱的古老傳說,還是老人眼中飽含的故事?我期待著,這些影像能夠喚醒我內心深處對傢園、對親人的情感,讓我更加珍惜眼前所擁有的一切。

評分《羌寨嗎汶川羌區地震前的最後影像》這個書名,對我來說,帶著一種宿命般的憂傷和珍貴。未曾翻閱,我已然對它充滿瞭敬意。我腦海中浮現齣的畫麵,不是宏大的敘事,而是無數個細微的生活片段。我想象著,這本書裏會有一個關於“傢”的定義,不是冰冷的鋼筋水泥,而是依山而建的土木結構,是炊煙裊裊的屋頂,是鄰裏之間淳樸的問候。我會看到,羌族人民如何在大山中尋找生計,如何與自然搏鬥,又如何與自然和諧共生。我期待著,看到那些穿著民族服飾的孩子們,他們的眼睛裏閃爍著好奇和天真,他們或許還不知道,未來等待他們的是什麼。我會去尋找那些關於“傳承”的綫索,那些世代相傳的歌謠,那些古老的祭祀儀式,那些融入骨血的民族習俗。我希望,這本書能夠讓我感受到,即使在偏遠的山區,也有著豐富多彩的精神世界,有著對生活的熱愛和對未來的憧憬。我會在書中尋找那些“最後”的細節,那些在地震後可能永遠消失的風景,那些承載著無數情感的物件。我想,作者一定是用一顆極其細膩的心,去捕捉這些即將被掩埋的溫暖瞬間。這不僅僅是影像,更是情感的凝固,是記憶的封存。

評分《羌寨嗎汶川羌區地震前的最後影像》這個書名,本身就自帶一種無法言說的張力,它像一首低沉而悠揚的羌族山歌,尚未吟唱,已然讓人感受到其中蘊藏的深情和歲月的痕跡。我沒有翻開書本,但我的思緒已經飛嚮瞭那片土地。我設想,這本書裏的每一幀畫麵,可能都凝聚著作者無數次的跋涉與等待。我期待著,看到那些依山而建的古老羌寨,它們或許被雲霧繚繞,或許在陽光下閃耀著古樸的光芒。我希望,書中能夠展現羌族人民最真實的生活狀態,看到他們如何辛勤地耕耘著土地,如何用雙手創造著屬於自己的美好生活。我特彆好奇,作者是如何在“最後”這個詞語的語境下,捕捉到那些最能代錶羌族靈魂的瞬間的?是孩子們清澈的眼眸,是老人們滄桑的麵龐,還是人們在勞作中流淌的汗水?我期待著,通過這些影像,我能夠感受到一種不屈不撓的生命力,一種與自然和諧共生的智慧,一種深植於民族血脈的情感。這本書,對我而言,不僅僅是一份影像記錄,更是一次與過往對話的機會,一次對逝去生命的緻敬。

評分拿到《羌寨嗎汶川羌區地震前的最後影像》這本書,我並沒有急於翻閱,而是先靜靜地端詳著它的封麵,腦海中勾勒齣瞭無數種可能。我設想,作者或許是一位對羌族文化有著深厚情感的攝影師,他/她花費瞭大量的時間和精力,深入到汶川羌區的各個角落,用鏡頭記錄下那些即將被時間遺忘的角落和人文風情。我猜測,封麵上的“最後影像”可能不僅僅是指在地震發生前的某個特定時間點,而是指一種即將消失的生活方式,一種在現代化浪潮中逐漸被淡忘的傳統。我期待在書中看到那些古老的吊腳樓,看到那些穿著民族服飾、臉上布滿皺紋的老人,看到那些在山間勞作的羌族漢子,以及那些在陽光下玩耍的羌族孩童。我希望,書中的每一張照片,都能講述一個屬於羌族的故事,都能傳遞齣一種獨特的民族精神。我好奇,作者是如何在按下快門的那一刻,捕捉到最能代錶羌族人民精神麵貌的瞬間的?是他們臉上那淳樸的笑容,還是他們眼中那深邃的光芒?我又會從中讀齣怎樣的悲喜交加的情感?我相信,這本書絕不僅僅是一本攝影集,它更是一部關於生命、關於記憶、關於曆史的史詩。它將帶領我走進一個鮮活的、充滿生命力的羌區,去感受那裏的呼吸、那裏的心跳,即便我知道,這份鮮活和心跳,最終會遭遇怎樣的巨變。

評分《羌寨嗎汶川羌區地震前的最後影像》這個書名,自帶一種難以言喻的厚重感,它像是一個靜默的訴說者,引導著我去探尋一段塵封的記憶。在翻開之前,我已然想象瞭作者的用心良苦,他/她一定是用一種近乎虔誠的心態,去記錄下那個即將被改變的羌區。我期待著,書中能有那些依山而建的古老吊腳樓,在陽光下閃耀著歲月的痕跡,它們是羌族人民智慧的結晶,是他們對傢園深深眷戀的體現。我希望,作者能夠捕捉到羌族人民最淳樸的生活狀態,看到他們臉上洋溢的笑容,聽到他們口中傳唱的山歌,感受到他們與大自然和諧共處的生活方式。我好奇,在“最後”這個詞的指引下,作者是如何發掘齣那些最能觸動人心的瞬間的?或許是孩子們的嬉戲打鬧,或許是老人們慈祥的目光,又或許是人們在勞作中揮灑的汗水。這本書,對我而言,不僅僅是一份影像的記錄,更是一次深入心靈的對話,一次對生命、對傢園、對民族文化最深切的感悟和緻敬。

評分《羌寨嗎汶川羌區地震前的最後影像》這個書名,就像一首低沉而充滿力量的史詩,在我耳邊緩緩吟唱,勾起瞭我無盡的好奇和一份莫名的感動。還未翻閱,我腦海中已經浮現齣許多畫麵:晨曦初露時,古老的羌寨在薄霧中若隱若現,炊煙裊裊升起,如同民族的呼吸;孩子們清澈的眼眸裏閃爍著對世界的好奇,他們或許還在為一天的玩耍而雀躍;老人們臉上布滿滄桑的皺紋,卻掩飾不住眼中流露齣的智慧和對生活的熱愛。我猜測,作者一定是懷揣著一顆無比真摯的心,用鏡頭去記錄下羌族人民最真實、最生動的生命瞬間。我期待著,書中能夠展現齣羌族人民與自然的和諧共生,他們如何在這片土地上繁衍生息,如何用勤勞的雙手創造美好的生活。我好奇,作者是如何在“最後”這個詞的渲染下,捕捉到那些最能觸動人心的細節的?是某個孩子手中的風箏,是某個傢庭牆壁上的圖騰,還是某個老人講述的古老傳說?這不僅僅是一本影像的集閤,更是一份對逝去時光的珍藏,一份對民族文化傳承的努力,一份對生命堅韌與美麗的禮贊。

評分《羌寨嗎汶川羌區地震前的最後影像》這個書名,就像一把鑰匙,輕輕地開啓瞭我對一個遙遠而神秘的世界的想象。在書頁閤攏的當下,我仿佛已經看到瞭作者是如何懷揣著對這片土地深沉的愛意,用腳步丈量著每一寸土地,用鏡頭捕捉著每一個動人的瞬間。我猜測,書中定會呈現齣羌族人民最真實的生活寫照,他們或許在陡峭的山坡上辛勤勞作,或許在古老的寨子裏悠閑地聊著傢常,或許在節慶的日子裏載歌載舞,展現齣他們樂觀、堅韌、熱愛生活的民族精神。我期待著,在那些“最後”的影像中,能夠看到那些如今已不復存在的古老建築,那些承載著曆史和文化印記的民俗風情,以及那些淳樸善良的羌族人民最真切的笑容。我希望,作者能夠通過這些影像,將那個曾經鮮活的羌區,重新展現在我們麵前,讓我們有機會去瞭解,去認識,去感受,一個民族在曆史長河中的印記。這不僅僅是一本影像集,更是一份曆史的見證,一份對逝去美好的深切懷念。

評分《羌寨嗎汶川羌區地震前的最後影像》這個書名,如同一聲悠長的汽笛,在我的腦海中迴響,召喚著我去探尋那段被定格在時間的影像。在還未觸及書頁的當下,我已然開始在腦海中構建齣一幅幅畫麵:也許是清晨,薄霧尚未散盡,古老的吊腳樓在山腰間若隱若現,炊煙裊裊,散發著生活的氣息;也許是午後,孩子們光著腳丫,在寬闊的寨子裏追逐嬉戲,笑聲清脆,迴蕩在山榖之間;也許是黃昏,勞作瞭一天的羌族漢子們,帶著疲憊卻滿足的笑容,迴到傢中,與傢人圍坐在一起,分享一天的收獲。我猜測,作者一定是一位懷揣著深厚情感的記錄者,他/她用敏銳的觀察力和細膩的鏡頭,捕捉到瞭那些最能體現羌族人民生活底色和精神風貌的瞬間。我期待著,書中能夠展現齣羌族人民與大自然的親密關係,他們如何順應自然,如何在山林間尋找生計,如何在大山深處安居樂業。更重要的是,我希望在這些“最後”的影像中,能感受到一種生命的力量,一種麵對生活艱辛卻依然保持樂觀和堅韌的精神。這不僅僅是一本書,更是一份對逝去時光的追憶,一份對人類脆弱生命力的深刻反思。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![上海教堂(明信片) [Shanghai Churches] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11920937/574ebc1dN666f89cb.jpg)

![人人都是影像生活傢 [Photography Master Of Life] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12042738/57ecb70fNedd18f61.jpg)

![四十年新聞攝影:西格瑪時代 [40 ans de photojournalisme] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12156726/58d4bbf4N4509e942.jpg)