具体描述

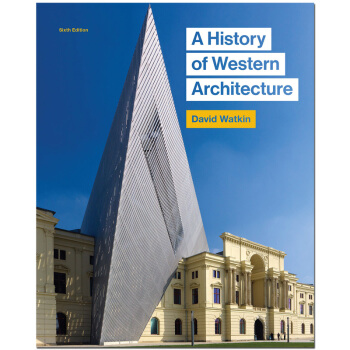

出版社: Laurence King Publishing; 6th Revised edition (2015年7月27日)

平装: 736页

语种: 英语

ISBN: 1780675976

条形码: 9781780675978

商品尺寸: 19.7 x 4.4 x 23.8 cm

ASIN: 1780675976

In this highly acclaimed reference work David Watkin traces the history of western architecture from the earliest times in Mesopotamia and Egypt to the eclectic styles of the twenty-first century. The author emphasizes the ongoing vitality of the Classical language of architecture, underlining the continuity between, say, the work of Ictinus in fifth-century BC Athens and that of McKim, Mead and White in twentieth century New York. Authoritative, comprehensive and highly illustrated, this sixth edition has been expanded to bring the story of western architecture right up to date and includes a separate final chapter on twenty-first century developments, including the role of computers in architecture, sustainability, humanitarian architecture and very tall buildings.

用户评价

我必须承认,对于一个对建筑设计史了解不深的普通读者而言,这本书的专业术语密度确实是相当高的,这可能会构成一定的阅读门槛。尽管作者在引入新概念时会尝试给出解释,但许多专有名词,比如“曼萨德屋顶”、“巴洛克式扭曲”、“解构主义的张力”等等,如果读者没有事先的积累,初次接触时难免会感到吃力。不过,这种深入挖掘的严谨性,也正是这本书的价值所在。它没有为了迎合大众而牺牲专业深度,反而坚持为那些愿意投入精力的读者提供最扎实的基础。我发现,如果我遇到不懂的术语,会立刻停下来查阅,而这种主动学习的过程,反而加深了我对后面内容的理解。因此,这本书更适合作为建筑学专业学生或深度爱好者案头的参考书,而非轻松的入门读物。它要求你付出努力,但回报是让你对西方建筑的演变轨迹拥有一个极为精细、且充满批判性思维的认知框架,那种感觉就像是终于掌握了一门复杂但极其优雅的语言。

评分这本《西方建筑史6》给我的感觉就像是走进了一座被时间打磨过的宏伟迷宫,它并没有试图用枯燥的年代和人名堆砌出冰冷的知识框架,反而像是一位经验丰富的老导游,领着你一步步深入探寻那些石块、砖瓦背后隐藏的灵魂与故事。我尤其欣赏作者在叙述中那种穿插历史背景和社会思潮的手法,比如在探讨哥特式大教堂的兴起时,书中并没有仅仅停留在飞扶壁和肋拱的结构分析上,而是深入剖析了中世纪晚期神学观念、城市商业发展对这种垂直向上、追求光明的建筑形态的推动作用。那种将建筑视为社会文化最坚实载体的理解,让原本可能显得抽象的建筑史变得鲜活起来。读到关于文艺复兴时期,帕拉第奥式的回归与理性思辨时,我仿佛能感受到那个时代知识分子如何试图从古典的秩序中寻找新的平衡点,那种对黄金比例的执着追求,不单单是美学上的选择,更是一种哲学宣言。全书的叙事节奏把握得极好,不会让人在冗长的细节中迷失方向,即便是初次接触建筑史的读者,也能轻松跟上这条蜿蜒的西方文明时间线,理解不同风格之间是如何继承、对抗,并最终孕育出新的面貌。

评分坦率地说,这本书的某些部分读起来颇具挑战性,尤其是后半部分涉及现代主义和后现代主义的章节,内容密度之高,简直像是一场智力上的马拉松。作者在处理20世纪建筑思潮的转折点时,显得极为敏锐和深刻,他没有简单地将包豪斯或密斯·凡德德罗的“少即是多”奉为圭臬,而是毫不留情地揭示了其中蕴含的意识形态冲突和社会理想的破灭。我印象最深的是关于粗野主义的讨论,那种对原始材料的极端展示和对社会公平的激进诉求,在书中被分析得入木三分,让我开始重新审视那些我过去可能仅仅以“丑陋”或“笨重”来简单概括的建筑实例。这本书的深度在于,它迫使读者去思考:建筑的“进步”究竟意味着什么?当我们抛弃了传统的装饰和历史的包袱后,我们剩下的是纯粹的功能,还是另一种形式的教条?作者在引用大量一手理论文献的同时,又能用极为精准的德语或法语术语来支撑论点,这让我想起了在专业研讨会上听取顶级教授报告的感觉,需要全神贯注,每一次翻页都是一次思考的迭代。

评分这本书的装帧设计和插图选择,简直是为建筑爱好者量身定做的视觉盛宴。我非常欣赏作者(或编者)在配图上的用心良苦,那些精选的平面图、剖面图和历史照片,绝不仅仅是起到装饰作用,它们是理解建筑空间逻辑的关键钥匙。例如,在解析圣索菲亚大教堂穹顶的结构时,书中提供的多角度剖面图,清晰地展示了那个不可思议的“悬浮”感是如何通过复杂的拱券系统实现的,这比单纯的文字描述要直观有力一百倍。更不用提那些对关键历史性建筑的手绘草图和测绘图,它们的线条感和对比例的把握,本身就是一种艺术教育。对于那些热爱“动手”去理解空间的人来说,这本书的图文结合度达到了一个极高的水准,它不仅仅是告诉你“什么”被建造了,更是告诉你“如何”被建造,以及在建造的那个特定时刻,人类对空间和物质的掌控达到了怎样的高度。我甚至会花很长时间单纯地盯着那些高分辨率的图片看,仿佛能闻到现场石头和灰尘的味道。

评分说实话,这本书的叙事口吻非常个人化,这让它在众多学术著作中脱颖而出。它更像是一位资深学者退休后,将自己毕生心血凝练成的“私房课”,那种亲切感是其他官方教材所不具备的。行文中不时出现的反思和个人判断,比如对某种特定风格在特定历史时期的“局限性”的尖锐批评,或者对某位被低估的建筑师的重新评价,都让阅读过程充满了发现的乐趣。这种带有温度的解读,有效地避免了将历史变成一段没有感情的流水账。比如,在讨论约翰·拉斯金对中世纪工艺的赞颂时,作者的态度是批判性的,他没有全盘接受,而是将其置于工业革命的大背景下去审视,这种多维度的审视视角,极大地拓宽了我对“价值判断”的理解。它不是在灌输既定的结论,而是在提供一个观察世界的工具箱,鼓励读者自己去搭建论据、得出结论。我感觉自己不是在“学习”历史,而是在和一位博学的导师进行一场跨越千年的对话。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]英文原版Lean in 向前一步 雪莉·桑德伯格 脸书首席运营官 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11676137586/58cf472aN83e08608.jpg)