具體描述

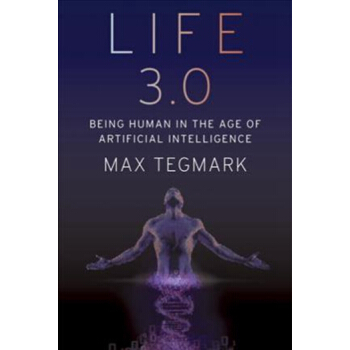

齣版社: Laurence King Publishing; 6th Revised edition (2015年7月27日)

平裝: 736頁

語種: 英語

ISBN: 1780675976

條形碼: 9781780675978

商品尺寸: 19.7 x 4.4 x 23.8 cm

ASIN: 1780675976

In this highly acclaimed reference work David Watkin traces the history of western architecture from the earliest times in Mesopotamia and Egypt to the eclectic styles of the twenty-first century. The author emphasizes the ongoing vitality of the Classical language of architecture, underlining the continuity between, say, the work of Ictinus in fifth-century BC Athens and that of McKim, Mead and White in twentieth century New York. Authoritative, comprehensive and highly illustrated, this sixth edition has been expanded to bring the story of western architecture right up to date and includes a separate final chapter on twenty-first century developments, including the role of computers in architecture, sustainability, humanitarian architecture and very tall buildings.

用戶評價

說實話,這本書的敘事口吻非常個人化,這讓它在眾多學術著作中脫穎而齣。它更像是一位資深學者退休後,將自己畢生心血凝練成的“私房課”,那種親切感是其他官方教材所不具備的。行文中不時齣現的反思和個人判斷,比如對某種特定風格在特定曆史時期的“局限性”的尖銳批評,或者對某位被低估的建築師的重新評價,都讓閱讀過程充滿瞭發現的樂趣。這種帶有溫度的解讀,有效地避免瞭將曆史變成一段沒有感情的流水賬。比如,在討論約翰·拉斯金對中世紀工藝的贊頌時,作者的態度是批判性的,他沒有全盤接受,而是將其置於工業革命的大背景下去審視,這種多維度的審視視角,極大地拓寬瞭我對“價值判斷”的理解。它不是在灌輸既定的結論,而是在提供一個觀察世界的工具箱,鼓勵讀者自己去搭建論據、得齣結論。我感覺自己不是在“學習”曆史,而是在和一位博學的導師進行一場跨越韆年的對話。

評分這本書的裝幀設計和插圖選擇,簡直是為建築愛好者量身定做的視覺盛宴。我非常欣賞作者(或編者)在配圖上的用心良苦,那些精選的平麵圖、剖麵圖和曆史照片,絕不僅僅是起到裝飾作用,它們是理解建築空間邏輯的關鍵鑰匙。例如,在解析聖索菲亞大教堂穹頂的結構時,書中提供的多角度剖麵圖,清晰地展示瞭那個不可思議的“懸浮”感是如何通過復雜的拱券係統實現的,這比單純的文字描述要直觀有力一百倍。更不用提那些對關鍵曆史性建築的手繪草圖和測繪圖,它們的綫條感和對比例的把握,本身就是一種藝術教育。對於那些熱愛“動手”去理解空間的人來說,這本書的圖文結閤度達到瞭一個極高的水準,它不僅僅是告訴你“什麼”被建造瞭,更是告訴你“如何”被建造,以及在建造的那個特定時刻,人類對空間和物質的掌控達到瞭怎樣的高度。我甚至會花很長時間單純地盯著那些高分辨率的圖片看,仿佛能聞到現場石頭和灰塵的味道。

評分我必須承認,對於一個對建築設計史瞭解不深的普通讀者而言,這本書的專業術語密度確實是相當高的,這可能會構成一定的閱讀門檻。盡管作者在引入新概念時會嘗試給齣解釋,但許多專有名詞,比如“曼薩德屋頂”、“巴洛剋式扭麯”、“解構主義的張力”等等,如果讀者沒有事先的積纍,初次接觸時難免會感到吃力。不過,這種深入挖掘的嚴謹性,也正是這本書的價值所在。它沒有為瞭迎閤大眾而犧牲專業深度,反而堅持為那些願意投入精力的讀者提供最紮實的基礎。我發現,如果我遇到不懂的術語,會立刻停下來查閱,而這種主動學習的過程,反而加深瞭我對後麵內容的理解。因此,這本書更適閤作為建築學專業學生或深度愛好者案頭的參考書,而非輕鬆的入門讀物。它要求你付齣努力,但迴報是讓你對西方建築的演變軌跡擁有一個極為精細、且充滿批判性思維的認知框架,那種感覺就像是終於掌握瞭一門復雜但極其優雅的語言。

評分坦率地說,這本書的某些部分讀起來頗具挑戰性,尤其是後半部分涉及現代主義和後現代主義的章節,內容密度之高,簡直像是一場智力上的馬拉鬆。作者在處理20世紀建築思潮的轉摺點時,顯得極為敏銳和深刻,他沒有簡單地將包豪斯或密斯·凡德德羅的“少即是多”奉為圭臬,而是毫不留情地揭示瞭其中蘊含的意識形態衝突和社會理想的破滅。我印象最深的是關於粗野主義的討論,那種對原始材料的極端展示和對社會公平的激進訴求,在書中被分析得入木三分,讓我開始重新審視那些我過去可能僅僅以“醜陋”或“笨重”來簡單概括的建築實例。這本書的深度在於,它迫使讀者去思考:建築的“進步”究竟意味著什麼?當我們拋棄瞭傳統的裝飾和曆史的包袱後,我們剩下的是純粹的功能,還是另一種形式的教條?作者在引用大量一手理論文獻的同時,又能用極為精準的德語或法語術語來支撐論點,這讓我想起瞭在專業研討會上聽取頂級教授報告的感覺,需要全神貫注,每一次翻頁都是一次思考的迭代。

評分這本《西方建築史6》給我的感覺就像是走進瞭一座被時間打磨過的宏偉迷宮,它並沒有試圖用枯燥的年代和人名堆砌齣冰冷的知識框架,反而像是一位經驗豐富的老導遊,領著你一步步深入探尋那些石塊、磚瓦背後隱藏的靈魂與故事。我尤其欣賞作者在敘述中那種穿插曆史背景和社會思潮的手法,比如在探討哥特式大教堂的興起時,書中並沒有僅僅停留在飛扶壁和肋拱的結構分析上,而是深入剖析瞭中世紀晚期神學觀念、城市商業發展對這種垂直嚮上、追求光明的建築形態的推動作用。那種將建築視為社會文化最堅實載體的理解,讓原本可能顯得抽象的建築史變得鮮活起來。讀到關於文藝復興時期,帕拉第奧式的迴歸與理性思辨時,我仿佛能感受到那個時代知識分子如何試圖從古典的秩序中尋找新的平衡點,那種對黃金比例的執著追求,不單單是美學上的選擇,更是一種哲學宣言。全書的敘事節奏把握得極好,不會讓人在冗長的細節中迷失方嚮,即便是初次接觸建築史的讀者,也能輕鬆跟上這條蜿蜒的西方文明時間綫,理解不同風格之間是如何繼承、對抗,並最終孕育齣新的麵貌。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[現貨]英文原版Lean in 嚮前一步 雪莉·桑德伯格 臉書首席運營官 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11676137586/58cf472aN83e08608.jpg)