具体描述

内容简介

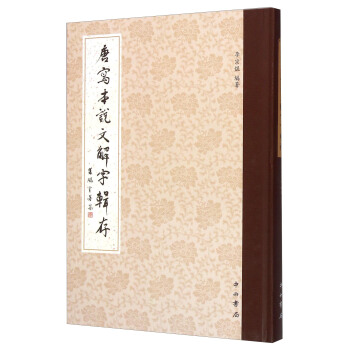

《唐写本说文解字辑存》收录存世《说文解字》唐写本残卷的全部图版,包括木部残卷与口部残叶。另收莫友芝撰《仿唐写本〈说文解字〉木部笺异》(同治三年独山莫氏刊本)的全部图版,并附新式标点本。《唐写本说文解字辑存》编者另仿莫氏《笺异》之例,为三种口部残叶笺异。《唐写本说文解字辑存》还收有编者撰写的导读文章,详述唐写本《说文解字》残卷的背景流传、学术价值、与李阳冰刊本的关系、真伪问题的讨论,并附相关论的篇目。目录

出版说明唐写本《说文解字》残卷研究

壹 前言

贰 背景与流传

叁 学术价值

肆 唐写本《说文》残卷与李阳冰刊定本《说文》

伍 真伪问题

陆 结语

唐写本《说文解字》残卷图版

一 木部残卷 武田科学振兴财团杏雨书屋藏品

二 口部残叶 西川宁氏藏品

三 口部残叶 平子尚氏藏品

四 口部残叶(篆隶字义断简》 东京古典籍下见展观会收录本

仿唐写本《说文解字》木部笺异

同治三年独山莫氏刊本,中研院历史语言研究所藏品

《仿唐写本《说文解字》木部笺异》手稿及批校本(部分)

台北「国家图书馆」藏品

唐写本《说文解字》木部残卷题跋及印记释文

仿唐写本《说文解字》木部笺异

仿唐写本《说文解字》口部笺异

相关着作目录

前言/序言

用户评价

我是一名对古文字学有着初步涉猎的学生,一直在寻找能够帮助我深入理解汉字起源与发展脉络的优质文献。市面上关于《说文解字》的资料不在少数,但往往都是基于后世的刻本进行解读,难免会受到版本讹误、传抄失真的影响。而《唐写本说文解字辑存》的出现,则为我们提供了一个更为接近源头的视角。唐代作为汉字发展史上的一个重要时期,其抄本无疑具有极高的文献价值。我非常期待这本书能够为我们揭示不同唐写本之间的差异,以及这些差异背后所反映的文字流变和学术传承。或许,通过比对这些唐写本,我们可以更清晰地辨析出许慎原意,纠正后世的误读,甚至发现一些已经被遗忘的造字原理。对我而言,这本书不仅仅是一部学术著作,更是一次严谨的治学实践,它鼓励我们去质疑、去考证、去追溯,在细微之处见真章。

评分每当看到“古籍”、“辑存”之类的字眼,我的心都会被一种特殊的学术情怀所牵引。对于《唐写本说文解字辑存》这部著作,我抱有极大的期待,因为它似乎触及了汉字研究中最核心、最本质的部分。我曾阅读过一些关于《说文解字》的版本校勘的论文,深知不同版本之间存在的细微差异,往往会影响到对字义的理解和对古代社会文化的解读。而唐写本,作为早期且具有重要价值的传抄本,其意义不言而喻。《唐写本说文解字辑存》的编纂,本身就是一项艰辛而伟大的学术工程,它将分散在各地的珍贵文献汇聚一堂,为后来的研究者提供了一个系统、全面的研究平台。我期待在这本书中,能够看到那些精美的写本摹本,能够通过这些真实的笔触,去感受古人严谨的治学态度,去理解文字背后深厚的文化积淀。这不仅仅是对一个文本的“辑存”,更是对一段宝贵学术传统的“传承”。

评分作为一名对古代文学情有独钟的爱好者,我一直对那个曾经繁盛的唐代抱有深深的向往。想象着《唐写本说文解字辑存》所承载的,不仅仅是文字学的知识,更是一扇窥探唐代社会生活、文化风貌的窗口。那些用毛笔在纸上留下的点划,是否还带着唐代文人的墨香?那些精心描摹的字形,是否也映照着他们当时的审美情趣?我猜想,这部书的出现,对于研究唐代的文字演变、书法风格、乃至当时的文化传播方式,都将具有不可估量的价值。或许,在这些唐写本中,能够发现一些后世已不常见的异体字,甚至是某个词语在唐代才使用的特定含义。这对于理解唐诗、唐赋、唐代史籍中的某些难解之处,无疑会提供一把金钥匙。我期待在这部辑存中,能够感受到那种穿越时空的共鸣,仿佛置身于大唐盛世,亲耳聆听古人在抄写、校勘、研究这部巨著时的低语。

评分初见《唐写本说文解字辑存》这个名字,心中便涌起一股探寻古籍奥秘的渴望。我自诩对汉字起源颇有兴趣,也曾翻阅过不少关于《说文解字》的研究资料,但总觉得隔靴搔痒,未能触及那最原始、最鲜活的脉络。《说文解字》作为中国文字学的奠基之作,其文本的流传与变异,历来是学界关注的焦点。而“唐写本”这三个字,无疑为这部古籍注入了历史的厚重感和文献的稀缺性。我想象着,这些唐代的手抄本,一定承载着古人最直接、最忠实的记录,它们或许在书写方式、字形结构、校勘讹误等方面,都保留着与后世刻本迥异的风貌。能够将这些珍贵的唐写本汇集、辑存,本身就是一项功德无量的工作。我期待在这本书中,能够看到那些已经被时间消磨、在后世版本中难以辨认的古朴字形,能够理解那些因流传而产生的歧义和变迁,从而更深刻地洞察汉字演变的轨迹。这不仅仅是对文字本身的兴趣,更是对一段鲜活历史的追溯,一次与古人精神的对话。

评分从一个普通读者的角度来说,《唐写本说文解字辑存》这个书名本身就充满了神秘感和学术的厚度,让我对它的内容充满了好奇。我虽然不是专业的古文字学家,但一直对汉字的演变过程和背后蕴含的文化意义感到着迷。想象一下,那些在唐代被小心翼翼抄写的文字,它们经历了多少个世纪的时光洗礼,又承载了多少前人的智慧与心血。这本书的出现,就像是打开了一个尘封的宝库,让我们有机会一窥那些最原始、最纯粹的汉字形态。我希望能够从中了解到,当时的学者是如何解读和传承《说文解字》的,他们是如何看待这些字形和字义的。也许,书中那些古朴的字形,本身就蕴含着丰富的象形和指事意味,能够帮助我更好地理解汉字的本质。这不仅仅是阅读,更像是一次与历史对话的体验,一次对中华文明根源的探寻。

评分至於日人抄寫的口部殘頁根據的又是什麼本子?如果從字形來分析,平子尚本的「啐」作「」,西川寧本的「哀」作「」,似乎與李陽冰改篆不同,而與許慎《說文》的篆書相同。但平子尚本的「噊」,所从的「矛」作「」,與唐寫本木部相同,也與李陽冰所改秦篆相同,而與許篆的「」不同,這又說明了口部殘頁也是根據李陽冰刊本或其抄本抄寫的。从衣之字不同於李篆,可以解釋為校改未盡;但从矛之字如未見李氏刊本,卻無可能作出與李篆相同而異於許篆的寫法。

评分(1)李陽冰以秦篆改《說文》篆文,但不是都改寫,有未盡改者。

评分好书值得拥有

评分抱朴子内篇原来单独成书,不与外篇相併。葛洪抱朴子内篇序云:“余所著子书之数,而别为此一部,名曰内篇,凡二十卷,与外篇各起次第?篇,后著内篇(见黄白)。抱朴子外篇自叙称:“凡著内篇二十卷,外篇五十卷”。则内篇为二十卷,应无可疑。唯隋书经籍志道家著录内篇二十一撰外篇,后著内篇(见黄白)。抱朴子外篇自叙称:“凡著内篇二十卷,外篇五十卷”。则内篇为二十卷,应无可疑。唯隋书经籍志道家著录内篇二十一

评分还可以

评分抱朴子内篇原来单独成书,不与外篇相併。葛洪抱朴子内篇序云:“余所著子书之数,而别为此一部,名曰内篇,凡二十卷,与外篇各起次第?”。葛洪先抱朴子内篇做为道教史和科学技术史的研究资料,无疑是重要的。前人和近人先后做了不少校勘工作,这次把它们汇合起来,加上我个人一些校语和订正,算是首次的集校。至于注释,向来没有一个注本传世。据纪载,梁朝陶弘景的侄子陶翊在华阳隐居本起录里曾经提到陶弘景所著道书的名目中有抱朴?注二十卷(见宋张君房编云笈七籤卷一百七、宋贾嵩陶隐居内传中)。陶弘景抱朴子注二十卷,当係内篇的注解,但是这个注本早已亡佚,连影子都不见了。现在我将它粗作注释,聊供读者之一助。因为抱朴子内篇不是通俗读物,校释本既有校订文字,又有注释,内容已感繁重,故除个别地方,乘行文之便,聊寓批判之意外(如微旨篇谬称郭巨埋儿得金),对于一般宗教迷信以及封建伦理的说教,率不另加批语。

评分這個書好,有價值,以前看到莫子思的那個,就覺得挺好了,沒有想到還有這麼系統研究的。這本書主要還是研究唐寫本說文木部殘卷的

评分抱朴子内篇原来单独成书,不与外篇相併。葛洪抱朴子内篇序云:“余所著子书之数,而别为此一部,名曰内篇,凡二十卷,与外篇各起次第?篇,后著内篇(见黄白)。抱朴子外篇自叙称:“凡著内篇二十卷,外篇五十卷”。则内篇为二十卷,应无可疑。唯隋书经籍志道家著录内篇二十一撰外篇,后著内篇(见黄白)。抱朴子外篇自叙称:“凡著内篇二十卷,外篇五十卷”。则内篇为二十卷,应无可疑。唯隋书经籍志道家著录内篇二十一

评分版本搜集不容易,很全面。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有