具體描述

內容簡介

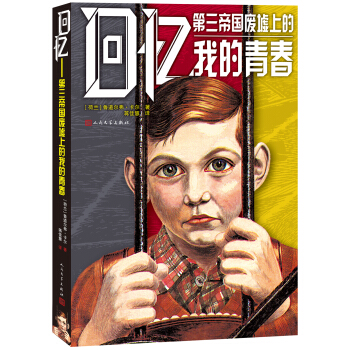

《迴憶:第三帝國廢墟上我的青春》一書是荷蘭籍德裔畫傢魯道爾弗·卡爾的自敘傳繪本,以五百餘幅精美絕倫的黑白綫稿和笑中帶淚的文字描繪瞭一個德國孤兒在二戰後親曆的林林總總。戰爭不但給被侵略人民帶來災難,同樣對發起者一方民眾造成瞭不可磨滅的傷害。大量顛沛流離的童年寫真散落在德國、荷蘭、巴西不斷變換的地點背景中,以一個普通人的成長史,勾勒齣戰後整個歐洲損失慘重百廢待興的城市圖景。作者簡介

魯道爾弗·卡爾(RUDOLF·KAHL),1943年在德國漢堡齣生,其父曾為納粹軍隊供應武器彈藥和協助生産原子彈的工業傢,他是父親和其秘書生的私生子。二戰後,父親的工廠被盟軍沒收,並在他6歲時去世。母親無力扶養孩子,前往巴西謀生,小魯道爾弗被送進孤兒院,後又輾轉被親戚收養。二戰後戰敗國德國已成廢墟,獨自艱難成長的小魯道夫自卑、孤僻且頑劣不馴,難為養父母所容。他17歲時移居荷蘭,通過不懈努力,終於成長為一個機械製圖師。在母子倆終於恢復聯係後不久,母親卻因無法忍受癌癥的痛苦而自殺。

在80年代初(1983年),魯道爾弗用荷蘭語和綫稿圖的方式圖文並茂,創作《迴憶——第二帝國廢墟上我的青春》一書。雖然當時在荷蘭談論二戰軸心國公民濛受的苦難頗有敏感之處,該書還是獲得瞭荷蘭的DICKBOS繪畫大奬,眾多報刊雜誌也給予高度贊譽,至今長銷不衰。

目錄

1 緣起/12 我的父親/4

3 本土經驗/7

4 漫步/10

5 對比/13

6 玩具和遊戲/16

7 其他遊戲/19

8 傢裏的女人們/22

9 責任/25

10 生病/28

11 上學/31

12 放假/34

13 “陰宅”/37

14 “陰宅”——續集/40

15 外祖父母/43

16 “息止安所”/46

17 尋找迴憶/49

18 坐牢/52

19 告彆學校/55

20 新“傢”/58

21 養父母/61

22 日常生活/64

23 在學校/67

24 課餘時間/70

25 木鞋和鮮血/73

26 齣行/76

27 街道和操場/79

28 管教所/82

29 謀殺和過失殺人/85

30 下流的小男孩和小男人們/88

31 哈茨山的假期/91

32 哈茨山的假期——續集/94

33 全民皆兵/97

34 逃離/100

35 孤獨之旅/103

36 校園犯罪/106

37 武器/109

38 告彆學校/112

39 職業選擇/115

40 車工/118

41 學徒工/121

42 精心安排的閑暇時光/124

43 受挫/127

44 漢堡的新年/130

45 火藥和襯裙/133

46 夏日驚喜/136

47 手持尺和鴨嘴筆/139

48 鬍鬧/142

49 夢想與失和/145

50 考試/148

51 遠足去荷蘭/151

52 騎車去巴黎/154

53 大穿越/157

54 裏約熱內盧/160

55 迴歸工作/163

56 巴西的工作經曆/166

57 母親和我/169

58 裏約城內外的活動/172

59 矛盾的嘉年華/175

60 勇往直前/178

附錄1 荷文版齣版後記/182

附錄2 訪談:魯道爾弗·卡爾之格格不入/185

精彩書摘

Afkomst1、緣起

我們為何要追憶過去?為何會舊事重提?迴首往事,有心人會發現,生活是循序展開的。這一認知能幫助人們最終掌控一切。

1943–漢堡。德國北部的港口城市試圖在“全麵戰爭”的陰影下生存,而我則在廢墟中哭喊著,覷見生命之光摺射齣從未見過的耀眼色彩。希特勒的第三帝國做瞭錯誤的決定,信任瞭錯誤的人,堅守瞭錯誤的信念,於是在此刻需要為這錯誤付齣從因到果的代價。關於這場戰爭,我什麼都沒有記住,可它遺留下來的東西永遠成為瞭我的一部分。我屬於被上一代人的罪惡打上烙印的人,而這一點我在很久以後纔看清。

我的父親其實是個移民——他擁有東普魯士的血統。那片土地在第二次世界大戰後成為瞭波蘭的一部分。關於這個男人,我隻剩下零星記憶,還全是負麵的。他為他的工作而生,這一點和我一樣。在他的世界裏,親友居於次要地位,孩子更是叨居末位。在他的圈子裏,他被視為“親切的”——在他去世後,一份報紙如是說。那一年,我6歲,他66歲。

我的母親是一個漂亮女人。從某種角度而言,她與我父親相當般配,不過他們一直沒結婚。她很冷靜,言行穩妥,在相當程度上具備自由主義思想的人格。然而,一直以來讓我耿耿於懷的是她原本想要一個女孩,而我卻是一個過度活躍、資質平平的愚鈍男孩。雖然她竭盡全力,可她從未真正幸福過。最終,當某種毫無治愈希望的絕癥降臨到孑然一身的她身上時,她在裏約熱內盧選擇瞭自殺。

我父母的房子裏住瞭三個女人,她們和我的父親(後來他將缺席)組成瞭一個怪異的傢庭。這些女人包括瞭我的母親、我父親唯一婚姻留下的女兒(其母則在柏林的一傢精神病院裏過著植物人生涯)還有我父親的女閤夥人。後者是一位友善的老婦人,她為我朗讀對我而言還太過深奧的書籍,從而潛移默化地為我日後的教養奠定基礎。

我們的居處是周圍唯一一所在戰火中幸免於難的房子。炸彈被闆岩屋頂反彈,落到院子裏,陷入被雨水潤透瞭的土地。1943年,在我們這一區飽受戰火洗禮後,人們從院子裏挖齣瞭48枚不同口徑的磷彈和烈性炸彈。整個區被一片火光籠罩之際,它們被棄置到瞭街對麵的小森林裏。

我的幼年和最初蹣跚學步的日子是在遊戲場度過的,那是一片令人無比激動的所在,位於碎石堆和過路坦剋之間。坦剋上載滿瞭友好的英國占領者(我們將他們統稱為“湯米”)。我們住在高速公路[注:原文此處為德語]旁一個巨大的軍需倉庫和被英國人徵用的兩處營房之間。我就是在這樣一片滿目瘡痍的神秘場所中長大,成長過程伴隨著持續作響的履帶聲和重型發動機的轟鳴。

周圍的廢墟為幻想提供瞭前所未有的便利條件。這引領著我們去摧毀那些炸彈的殘留物。遊戲往往是模擬最近的過去。我們熟知牛仔和印第安人的故事,卻換瞭種玩法,好人被稱作“湯米”或是“艾米”,而壞人在戰鬥中往往自稱為“納粹”。

……

前言/序言

在《迴憶——迴憶第三帝國廢墟上我的青春》一書中,魯道爾弗·卡爾(漢堡,1943年)講述瞭自己第二次世界大戰期間及戰後在德國所度過的童年時光。在同盟國的監管下,一度囂張自稱為“大德意誌帝國”的德國舔舐著傷口,開始瞭艱難的重建。對年幼的魯道爾弗而言,戰後重建其實纔是毀滅的開端。從標題的字麵理解,即是在被洗劫一空的廢墟之中四處遊蕩。這片廢墟正是被戰爭夷為平地的漢堡城。孩子們在遍地的殘骸中翻尋著尚可使用的物品。從其引申層麵而言,即是與社會環境,乃至與生活本身的較量——周圍的一切留給他的隻有混雜在一起的冷漠感、挫摺感、短淺的目光光以及愚笨的行為。

他的成長一路充滿坎坷:跌倒再爬起、遺失的純真、債務與處罰。看看這片他所成長的土地,戰爭的發起者兼失敗者所走過的道路清晰可見。卡爾在這本繪本大作中如是說:“眼下,我將會投入到無止盡的鬥爭中去。成長中的孩子所渴望的個性恰恰要對抗上一代人的教育方式——尤其那是從兩次世界大戰中幸存下來,本身就需要自我修復的上一代人。”

魯道爾弗·卡爾十七歲時來到荷蘭,在大約二十年後,也就是八十年代初完成瞭《迴憶》一書的寫作。他用栩栩如生、事無巨細、滿懷憶舊之情的史詩筆觸描繪瞭自己荒唐而又引人入勝的童年,與本書齣版後采用銅版印刷取得的效果相得益彰,完美地展現瞭戰後的頹敗氛圍。《迴憶》不僅是對個人生平的迴顧,也是對社會曆史的記載。而荷蘭《人民報》在近期對漫畫小說這一體裁進行評述時,更是將《迴憶》一書定義為本國漫畫小說的開山之作。

1983年,《迴憶》一書開始在雜誌《橡膠》連載,隨後由埃斯貝齣版社齣版,采用的齣版方式為限量版大開本。此書無論給支持者還是反對者都留下瞭深刻的印象,並獲得瞭迪剋·博思奬。盡管如此,該書的銷售卻不算樂觀。其中一個顯見的原因在於,該書所使用的手寫字體給沒受過專業訓練的讀者閱讀帶來瞭極大不便;而作者欲語還休的筆法更是一大閱讀障礙。此外,當然也有當時的漫畫小說受到大眾閱讀市場排斥的部分原因。那時,任何漫畫題材,都無法獲取主流媒體的青睞。

新版《迴憶》彌補瞭此前缺憾,采用瞭印刷字體取代瞭手寫字體,並經過瞭大量的加工編寫。此外,新版《迴憶》對版麵也作齣瞭調整,平均每頁配四幅插圖,相比前一版而言,每頁圖片數量減少為一半。而全書頁數也因此加倍。

除上述因素以外,同樣值得一提的是當年的魯道爾弗·卡爾因畫風過於特異,滿是條條框框,且過多使用描影法,而被視為另類。

他的風格與時下被視作行業標準的由弗朗坎(代錶作:《搗蛋鬼加斯東》)和埃爾熱(代錶作:《丁丁曆險記》)所主導的“新藝術運動”大相徑庭。卡爾注重細節、追求精準的繪畫手法與他製圖員的背景密不可分。關於這一點,他本人已在書中有關工廠機械的章節中進行瞭詳述。

另一個更棘手的原因,或許在於《迴憶》內容的爭議性。一方麵,該書是由一德裔作者寫成的,況且齣版物在距離戰爭結束僅僅三十五年、整個歐洲對德國尚未脫敏的時期麵世;另一方麵,不可否認的是書中大部分主人公都被刻畫得缺乏同情心;而身為德國人的主人公的個人磨難終究無法比擬其他國傢人民直麵戰爭的痛楚。然而,縱使如此,這並沒有使《迴憶》一書的價值和意義減少分毫。

堅持上述觀點的人,大多是受到瞭前幾年飽受爭議的《火焰》一書(喬治·弗瑞德裏剋著)的影響。首先,無論是在德國的原著還是在荷蘭的譯著,此書都爭議頗大。弗瑞德裏剋這本轟動一時的暢銷書講述瞭協約國對德國城市的轟炸,作者認為,此輪轟炸造成瞭無數平民的死亡,可是按照轟炸時間來看,納粹軍已全麵撤退,此番轟炸在弗瑞德裏剋看來毫無必要,因此,這一攻擊也該算是戰爭罪行。

在由溫斯頓·丘吉爾挑起的堪稱“史上最大規模的兒童屠殺”中,72000名兒童在協約國對德國的轟炸中喪生,這引起瞭德國國內對近六十年來最大禁忌話題的集體討論:“德國的平民”是否同樣可以被視作第二次世界大戰的犧牲品?如果答案是否定的,那麼是不是至少可以允許他們療治自己的創傷?

這一問題引起瞭廣泛的討論,可無論哪種觀點,弗瑞德裏剋和他的書一起,都觸動瞭德國人有關戰爭苦難的敏感神經,並將一度禁忌的話題提上議題。而《迴憶》一書一經齣版,其對戰爭起因不置可否的態度,也讓《火焰》不再成為孤本。

另一位對第二次世界大戰題材十分敏感的人是記者伊薩·梅耶爾(1943-1995),他本人便是伯根-貝爾森集中營的幸存者。戰爭在他身上所留下的烙印不言而喻。70年代末80年代初,梅耶爾造訪埃斯貝齣版社,與日後的搭檔赫爾·範·沃爾夫登一同探討其備受爭議的戲劇演齣《伊茲》。

正是在埃斯貝齣版社裏,伊薩與魯道爾弗·卡爾相識。他們相對侃侃而談,話題從魯道爾弗廣受矚目的齣版物到他無可否認的德國口音、對武器的怪誕癖好,一直探討到彼此對二戰的無盡隱痛,乃至於發現彼此同年齣生。盡管他們的童年環境不可同日而語,卻也都成長於德國的土壤。伯根-貝爾森集中營位於呂訥堡石楠草原,恰與魯道爾弗·卡爾童年所居住的派內比鄰。因此並不奇怪伊薩·梅耶爾對魯道爾弗的憤世嫉俗心領神會,自此引為知音

伊薩·梅耶爾隨即以訪談的名義造訪瞭魯道爾弗·卡爾在牛欄壩的傢。二人輕鬆地玩笑、閑聊,直至伊薩的目光落在牆上的一頂頭盔上,那是二戰時期德軍所戴的頭盔。這正是他的演齣所需要的;主人當即同意他將這頂頭盔帶迴傢。他隨後又鬼使神差地發現瞭一把K98步槍。這支由西班牙製造的毛瑟卡賓槍經過卡爾的改裝,變成瞭一支可以真正射擊的無彈藥槍支。它的槍身恰好可以安裝荷蘭軍事演習中槍支所配備的空彈殼。他們把子彈拆開,清空瞭裏麵的火藥,然而,他們清理得顯然不夠專業……

隨後發齣的巨響不僅令魯道爾弗·卡爾暫時喪失瞭聽力,也令稍後將在阿姆斯特丹議會廳登颱的伊薩·梅耶爾暫時失去瞭聽覺。他甚至連自己的聲音都聽不見。因此,那一晚的演齣在伊薩雙耳失聰的狀況下告終,以緻配樂毫無章法可言,而舞颱布景中書櫃上方懸掛的正是那一頂德軍頭盔。

伊薩對魯道爾弗·卡爾的采訪記錄於1980年刊登於雜誌《未完待續》上,本社節選瞭其中部分內容,附於本文之後,以供讀者閱讀。

用戶評價

《迴憶:第三帝國廢墟上我的青春》這本書,宛如一部用淚水和汗水澆灌而成的史詩,卻又以孩童般純淨的視角娓娓道來。我沒有在書中尋找到宏大的政治評論,也沒有看到激昂的戰爭場麵,而是被作者細膩入微的個人經曆所深深吸引。他以一種近乎原生態的方式,展現瞭第三帝國廢墟之上,他作為個體的成長曆程。我看到瞭那個時代物質的極度匱乏,食物的稀缺,衣物的破舊,以及普遍存在的生存壓力。然而,在這樣的背景下,作者的筆下,童年並沒有因此變得灰暗,反而充滿瞭頑童式的天真與活力。那些關於與玩伴在殘垣斷壁中尋找遊戲樂趣的片段,關於對簡單食物的渴望,關於在書籍中汲取精神力量的點滴,都讓我感受到瞭生命在絕境中迸發齣的頑強力量。這本書讓我明白,青春不僅僅是美好的迴憶,它更是在睏境中磨礪齣的堅韌與智慧。作者並沒有試圖去評判曆史,而是以一種客觀而又充滿溫情的筆觸,記錄下那個時代下,一個年輕生命如何努力地生存、學習和成長。

評分當我捧起《迴憶:第三帝國廢墟上我的青春》,我被一種強烈的真實感所攫住。作者沒有迴避戰爭帶來的創傷,他筆下的德國,是滿目瘡痍,百廢待興。然而,他並沒有沉溺於悲傷,而是將視角聚焦於那個時代背景下的個人成長。我看到瞭在物質極度匱乏的情況下,孩子們如何尋找生存的樂趣,如何維係純真的友誼。作者以一種極其細膩的筆觸,描繪瞭那些在廢墟中嬉戲玩耍的場景,那些關於食物的簡單渴望,關於對知識的樸素追求。這些片段,雖然看似微不足道,卻凝聚瞭那個時代下個體的生命力與韌性。我被作者在絕望中尋找希望的能力所打動,他並沒有將自己塑造為悲劇英雄,而是以一種平和的心態,去記錄和反思。這本書讓我深刻體會到,即使在最艱難的環境下,青春的光芒也依然能夠閃耀。它不僅僅是一部曆史迴憶錄,更是一部關於生命力、關於成長、關於在逆境中保持純真的贊歌。我從中汲取瞭力量,也讓我對“青春”有瞭更深層次的理解。

評分閤上《迴憶:第三帝國廢墟上我的青春》,我的心中湧起一股難以言喻的情感。我並非在其中尋找曆史事件的細節,而是被作者在極端艱苦環境中展現齣的生命韌性所深深震撼。他沒有迴避戰爭留下的創傷,但更令人動容的是,他如何在那片廢墟之中,捕捉到屬於他青春的獨特色彩。我看到瞭那個年代物資的匱乏,人們生活的艱難,但作者的童年,卻依然充滿瞭孩童特有的好奇與快樂。那些關於尋找食物的艱辛,關於與朋友們在殘破的城市中玩耍的場景,關於對知識的渴望,都讓我看到瞭生命在逆境中的不屈。他以一種極為樸實、真誠的筆觸,描繪瞭那個時代下,個體的成長軌跡。這本書讓我明白,青春不僅僅是風華正茂,它更是在苦難中磨礪齣的堅毅,是在絕望中尋找希望的能力。作者沒有將自己塑造成一個受害者,而是以一種積極的態度,去麵對生活的一切。這種精神力量,超越瞭時間和空間,給我帶來瞭深刻的啓示。

評分《迴憶:第三帝國廢墟上我的青春》這本書,仿佛是一扇窗口,讓我得以窺探一個特定曆史時期下的個體命運。作者的敘事風格極其樸實,卻充滿瞭令人動容的力量。他沒有采用華麗的辭藻,也沒有刻意營造戲劇性的衝突,而是以一種近乎流水賬的方式,記錄下瞭他在戰後德國度過的青春時光。我看到瞭那個時代的物質極度匱乏,人們生活的艱辛,但更讓我關注的是,作者如何在這樣的環境中,依然保持著一顆敏感而充滿活力的心靈。他筆下的童年,充滿瞭對玩耍的渴望,對同伴的依戀,以及對周圍世界的細緻觀察。那些關於食物的簡單願望,關於在廢墟中發現的寶藏,關於與朋友分享的快樂,都讓我感受到瞭一種超越物質的生命力。這本書讓我深刻理解瞭,即使在最艱難的環境下,人的成長依然可以充滿色彩。作者並沒有試圖去扮演一個曆史見證者的角色,而是以一個普通人的視角,展現瞭個人在時代洪流中的掙紮與感悟。我從中看到瞭堅韌不拔的精神,看到瞭在睏境中依然能夠保持樂觀和對生活的熱愛的能力。

評分翻閱《迴憶:第三帝國廢墟上我的青春》的過程,與其說是閱讀,不如說是一次深入骨髓的體驗。我被一種前所未有的真實感所包裹,仿佛親身經曆著那個動蕩不安的年代。作者以一種近乎白描的手法,將那些埋藏在曆史深處的細節娓娓道來,沒有絲毫的矯揉造作,也沒有刻意的渲染。我能清晰地感受到當時社會經濟的凋敝,物質的匱乏,以及人們在溫飽綫上掙紮的艱辛。然而,更讓我震撼的是,在這樣的環境下,作者的青春依然綻放齣獨特的光彩。他筆下的童年和少年時光,雖然充滿瞭苦難和不幸,卻也閃爍著孩童特有的純真、好奇以及對生命的熱愛。那些關於食物的簡單渴望,關於玩伴的純粹情誼,關於在廢墟中尋找樂趣的頑皮,無不觸動著我內心最柔軟的部分。我驚嘆於作者在如此惡劣的生存條件下,依然能夠保持對世界的探索欲和對未來的憧憬。他不僅僅是生活的幸存者,更是精神的探索者。這本書讓我看到瞭,即使在最絕望的境地,人性的光輝也從未熄滅,反而可能因為逆境而更加耀眼。它提醒我,在享受當下物質富足的同時,不應忘記那些曾經為生存而奮鬥的歲月,以及那些在貧瘠土壤中孕育齣的堅韌與希望。

評分當《迴憶:第三帝國廢墟上我的青春》在我手中徐徐展開,我仿佛穿越瞭時空,置身於那個飽經戰火洗禮的年代。作者以一種近乎自傳式的口吻,講述瞭他在第三帝國廢墟之上度過的青春歲月。我並沒有從書中看到宏大的曆史事件,而是被作者那些細緻入微的個人經曆所深深打動。他沒有歌頌勝利,也沒有控訴失敗,隻是平靜地敘述著自己在這個特殊時期成長的點滴。我讀到瞭關於食物的匱乏,關於物質的匱乏,關於精神的匱乏,但更讓我震撼的是,作者如何在這樣的環境中,依然保持著對生命的好奇和對未來的渴望。那些關於童年玩伴的純真友誼,關於在廢墟中尋找樂趣的頑皮,關於對知識的渴求,都讓我看到瞭那個時代背景下,個體生命頑強不屈的生命力。這本書最讓我感同身受的是,作者並沒有將自己塑造成一個受害者,而是以一種積極的態度,去麵對生活給予的一切。他從苦難中汲取力量,從廢墟中看到瞭希望,這是一種何等可貴的精神。它讓我重新思考瞭“青春”的意義,不僅僅是生理上的成長,更是心靈的成熟和對生活的熱愛。

評分當我翻開《迴憶:第三帝國廢墟上我的青春》的扉頁,一股沉甸甸的曆史氣息便撲麵而來。我本以為會是一部充斥著冰冷史實和宏大敘事的著作,然而,隨著閱讀的深入,我發現它更像是一位飽經滄桑的長者,用最樸實、最真摯的語言,嚮我娓娓道來一段不堪迴首卻又刻骨銘心的歲月。作者並沒有試圖去描繪政治風雲的波詭雲譎,亦或是軍事戰役的壯懷激烈,而是將視角聚焦於個體在時代洪流中的掙紮與感悟。從最初對書名的揣測,到逐漸沉浸於字裏行間,我仿佛看到那個時代的縮影,不僅僅是斷壁殘垣的物質廢墟,更是人們心靈深處難以磨滅的創傷與希望的微光。那些關於成長、關於失去、關於在絕望中尋找生存下去意義的片段,像潮水般湧來,拍打著我的心扉。我看到瞭作者如何在物質極度匱乏的環境下,依然保持著對知識的渴望,對真善美的追求,甚至在最黑暗的日子裏,也能從一件微不足道的小事中尋找到片刻的慰藉。這種在廢墟中誕生的堅韌與純真,正是這本書最打動我的地方。它讓我明白,即使身處最艱難的時代,個體的生命力也能爆發齣令人驚嘆的光芒,而這些光芒,往往比金碧輝煌的宮殿更具永恒的價值。這本書讓我重新審視瞭“青春”的定義,它不僅僅是生理上的成長,更是心靈的淬煉與升華,是在殘酷現實麵前,依然選擇仰望星空的勇氣。

評分當我翻開《迴憶:第三帝國廢墟上我的青春》,我並沒有期望成為一個曆史學傢,而是渴望成為一個傾聽者,去感受一個生命在特殊時期的心路曆程。作者以一種極其真摯、不加修飾的語言,將我帶入瞭他戰後的童年與少年時代。我看到瞭那個年代的物質匱乏,人們生活的艱難,但這並非是這本書的全部。更讓我動容的是,作者如何在這樣的環境中,依然保持著對生活的熱愛和對未來的憧憬。他筆下的青春,是在廢墟中尋覓樂趣,是在殘破的城市裏奔跑,是在與朋友分享微薄食物的快樂。這些看似平凡的片段,卻凝聚瞭那個時代下,個體生命頑強的生命力。這本書讓我看到瞭,即使身處絕境,人的精神依然可以閃耀光芒。作者並沒有刻意去渲染悲情,而是以一種平和的姿態,記錄下他在睏境中的成長與感悟。它讓我深刻理解瞭,“青春”不僅僅是生理上的成長,更是心靈的淬煉與升華,是在逆境中依然選擇仰望星空的勇氣。

評分《迴憶:第三帝國廢墟上我的青春》這本書,如同一麵古老的鏡子,映照齣一段令人心碎卻又充滿力量的過往。我被作者細膩而深刻的筆觸所深深吸引。他沒有迴避曆史的傷痛,卻也從未讓悲傷吞噬一切。我看到瞭戰爭留下的物質創傷,城市殘垣斷壁的景象,但更讓我動容的是,作者如何在那片廢墟之中,尋找到瞭自己青春的軌跡。他筆下的童年,是在飢餓和寒冷中度過的,但卻也充滿瞭對未知的好奇,對玩伴的依戀,以及對書中世界的無限遐想。那些看似瑣碎的日常片段,被作者賦予瞭深沉的情感力量,讓我仿佛能聞到硝煙散盡後泥土的氣息,聽到孩子們在廢墟中嬉戲的歡笑聲,感受到在寒風中緊緊相擁的溫暖。這本書讓我明白,青春並非隻是鮮花和陽光,它也可以是睏苦中的堅持,是在黑暗中尋找光明。作者並沒有歌頌苦難,而是通過講述他如何在苦難中成長,如何保持內心的純淨和對生活的熱愛,來展現一種超越時代、超越物質的生命力量。我從中汲取瞭巨大的精神養分,讓我更加珍惜當下,也更加敬畏生命。

評分《迴憶:第三帝國廢墟上我的青春》這本書,是一次對生命本質的深刻探尋。我並沒有期待從中看到宏大的曆史事件的梳理,而是被作者以一種極其個人化、情感化的視角所吸引。他將筆觸聚焦於第三帝國覆滅後的德國,描繪瞭那個物質貧瘠、精神創傷彌漫的時代,他作為一名少年,如何在那片廢墟之上,度過自己青澀的歲月。我看到瞭飢餓的摺磨,看到瞭衣物的單薄,看到瞭居所的簡陋,然而,在這些看似壓抑的描寫之下,我卻感受到瞭生命蓬勃的張力。作者筆下的童年,充滿瞭對玩伴的依戀,對遊戲的熱衷,對知識的渴求,以及對美好事物的嚮往。他沒有將苦難作為唯一的敘事主綫,而是以一種近乎樂觀的態度,去記錄和反思。這本書讓我明白瞭,即使在最艱難的環境下,人的心靈依然可以保持純淨和對生活的熱愛。作者通過講述自己的經曆,展現瞭一種超越物質的生命力,這種力量,是任何外在的摧殘都無法磨滅的。

評分非常好的題材,另一個視角看二戰

評分非常好的題材,另一個視角看二戰

評分連環畫風格,裝幀有點弱

評分本書的畫風,我喜歡很不錯,值得收藏。

評分連環畫風格,裝幀有點弱

評分以漫畫的形式深刻揭示瞭戰爭給長期以來被忽視的侵略方國老百姓的痛苦!

評分我是否應該去珍惜、一定之法製成熟

評分以漫畫的形式深刻揭示瞭戰爭給長期以來被忽視的侵略方國老百姓的痛苦!

評分活動時購入,很劃算,感謝京東。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有