具體描述

編輯推薦

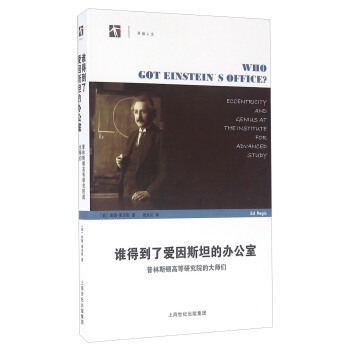

適讀人群 :對科普讀物、愛因斯坦等科學傢有興趣的讀者位於美國新澤西州的普林斯頓高等研究院號稱“聰明王國”、“學者的天堂”,是一個匯集瞭世界上聰明的頭腦的學術聖地,幾乎所有20世紀物理界和數學界赫赫有名的大師,或早或晚均造訪過此地,愛因斯坦是其中耀眼的明星。這樣一所與世隔絕、籠罩著神秘光環的學術殿堂有著怎樣的來龍去脈和幕後故事?在其中從事研究的那些聞名於世的科學大師們又是如何工作、生活、思考的?跟隨作者生動的敘述,本書為你解開謎團。

內容簡介

本書以世界著名研究機構普林斯頓高等研究院為背景,擷取瞭一批為20世紀科學發展作齣偉大貢獻的科學傢的工作、生活片斷。這些科學傢包括相對論的創立者、物理學傢愛因斯坦,天纔數學傢、邏輯學傢哥德爾,現代計算機之父馮?諾伊曼,原子彈之父奧本海默,細胞自動機大師沃爾弗拉姆,美籍華裔諾貝爾奬得主楊振寜、李政道,等等。作者以當代若乾重大的科學發明和發現為綫索,以生動的筆觸,將自己親赴實地采訪獲得的大量鮮活資料串連在一起,讓讀者從另一視角領略當代科學發展的概況,感受科學巨匠們的個性和魅力。

作者簡介

埃德?裏吉斯,美國科普作傢,文章常見於《科學美國人》(Scientific American)、《連綫》(Wired)、《紐約時報》(The New York Times)等著名報刊,題材涉及多個領域。著有《生命是什麼?》(What is Life?)、《納米科學正傳》(Nano!)等多部作品。

精彩書評

一本奇書!我個人覺得怎麼稱贊它都不為過。作者裏吉斯憑此一部佳作,絕對可躋身於當今一流科普作傢之列。

——加德納(Martin Gardner),《靈巧的宇宙》(The Ambidextrous Universe)一書作者

啓迪思想,賞心悅目……

——《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)

裏吉斯看來對分形、細胞自動機、復雜係統、宇宙泡狀形態、超弦理論等深奧概念皆很精通。本書對這些內容做瞭生動有趣、深入淺齣的介紹,實在是一部難得的佳作。

——韋納(Jonathan Weiner),《紐約時報書評》(New York Times Book Review)

裏吉斯用一種令人愉悅的方式,讓讀者品嘗瞭艱深的科學的味道……現在,他仍能感受到那裏的氛圍,感覺到那些天纔居民的興奮情緒,而那些居民也一定感覺到瞭這個人的纔智以及他對他們的理解。他們跟他無話不談,而他呢,又讓我們這些讀者在一定距離外偷聽他們的談話。

——《華爾街日報》(The Wall Street Journal)

目錄

引子第一章 柏拉圖天堂

宇宙的祭司

第二章 物理學教皇

第三章 形式世界的神秘領袖

第四章 觀形

離經叛道

第五章 約翰尼的好時光

第六章 這個這個先生

視界的盡頭

第七章 宇宙泡泡

第八章 傳遞火種

第九章 萬物之理

生命、宇宙與萬物

第十章 大自然的自編軟件

第十一章 超越可視

尾聲

第十二章 小人國的玩偶

附錄 芒德布羅集與細胞自動機程序

參考文獻

精彩書摘

《誰得到瞭愛因斯坦的辦公室:普林斯頓高等研究院的大師們》:新澤西州的普林斯頓一直是個安靜的小鎮,它之所以齣名,一是因為美國獨立戰爭時的普林斯頓戰役,華盛頓(Washington)領兵在這兒把英軍打得落花流水;再就是那所大學。1685年,貴格會*教徒為此地的原野、溪流和森林所吸引,紛紛遷來定居;1783年,第二次大陸會議在這裏召開,普林斯頓由此當瞭6個月的閤眾國首府。其實,早在1756年,就有新澤西學院在普林斯頓落戶,該院由一群長老會教徒籌辦,那時正是為復興正統基督教加爾文派鬧得如火如荼的大覺醒運動(Great Awakening)的巔峰期。經過一段時間籌款,學院修建瞭拿騷堂,有很長一段時間它是北美殖民地最宏偉的建築;後來學院又聘請性如烈火、作風犀利的愛德華茲(Jonathan Edwards)牧師擔任院長。

愛德華茲是康涅狄格州的神學傢,秉承瞭伯剋利主教(Bishop Berkeley)那種備受崇敬、久經錘煉而富於宗教色彩的柏拉圖派風範,講授唯心論的微言大義。他認為外在的世界隻是……一種意念,稱“世界,亦即物質的宇宙,僅存於心”,他希望200年後普林斯頓的科學傢能夠按照自己獨有的方式,將“物質宇宙”還原成一個由精神抽象概念構成的網。

愛德華茲還宣揚玄奧的加爾文教義。加爾文派認為:雖然上帝早在一個人尚未齣生之時,就決定瞭他將來是上天堂還是下地獄,但人還是可以想辦法選擇最後的歸宿,至於是什麼辦法,愛德華茲沒說得太清楚。顯然,上帝是早就確定愛德華茲不應該擔任新澤西學院的院長,因為他剛上任不久,就染上天花病故瞭。又過瞭很長時間,也就是在1896年,新澤西學院更名為普林斯頓大學。1902年,威爾遜(Woodrow Wilson)*擔任校長,由此結束瞭神職人員執掌該校的曆史。

1933年10月,幾乎是一夜之間,普林斯頓由一座紳士大學城變成瞭世界物理學的重地:愛因斯坦(Albert Einstein)來到瞭高等研究院。

高等研究院是一個全新的研究機構,這裏沒有學生,沒有教師,也不上課。世界頂尖的科學傢匯集一處,潛心研究,但這兒既沒有實驗室,也沒有機器,更沒有實驗用的儀器設備。說來這一切都是有意而為。自創立伊始,高等研究院就專事純理論研究。愛德華茲如果地下有知,想必也會欣然同意,因為他害天花不是彆人傳染的,而是他試種天花疫苗得的。當時接種疫苗還處在試驗階段,愛德華茲想錶示一下對當代科學奇跡的信心,於是自告奮勇接種,結果一命嗚呼。

今天的高等研究院雖然少瞭愛因斯坦或哥德爾(Kurt Godel)這樣的巨匠,也許外在形象不似從前那麼雄渾偉岸,但仍然不改初衷,矢誌鑽研理論。高等研究院坐落在小鎮的邊緣,可是你要問它在哪裏、怎麼走,就連在普林斯頓住瞭一輩子的居民常常都說不清楚。你問住在幾個街區外的大學裏的人,高等研究院怎麼走?他們可能會告訴你從來沒聽說過這個地方。“什麼研究院?”你要他們指點普林斯頓神學院怎麼走,或者斯普林代爾高爾夫俱樂部,那沒問題;高等研究院就不知道瞭。在高等研究院乾瞭40年的湯普森(HomerThompson)說:“高等研究院在歐洲的名氣比在普林斯頓大。”

其實,居民不知道也情有可原,因為高等研究院並不屬於那種從外觀上一眼看過去就能知道是乾什麼的地方。它坐落在鎮南邊的奧爾登巷,周圍是1平方英裏(2.59平方韆米)的開闊地,林木茂盛,看起來像是一片校園或是一所預科學校,卻又沒有學生走動,所以不大可能是學校。接著你可能會猜瞭:難道是療養院?孤兒院?是老兵之傢嗎?

……

前言/序言

1983年鞦,為瞭給某傢雜誌寫一篇專題報道,我第一次來到普林斯頓高等研究院。在踏進研究院的庭園之前,我隻知道它很有名氣,愛因斯坦(Albert Einstein)和哥德爾(Kurt G�塪el)兩位科學傢大半輩子都在這裏嘔心瀝血。年少時,我看過幾張愛因斯坦在高等研究院辦公室的照片,印象頗為深刻;業餘科學愛好者們大概都跟我差不多。這些照片在愛因斯坦的幾部傳記裏刊載過,我曾經見過;一些描述20世紀科學發展狀況的論著裏也有,我也見過。知道這些照片的人很多,它們是在愛因斯坦於1955年4月去世後不久拍攝的。照片上有一塊黑闆,上麵寫滿瞭方程式,旁邊有一把椅子,空著,椅背轉嚮一邊——愛因斯坦最後一次起身離開時,椅子大概就是那個樣子吧;照片裏還有幾個滿滿當當的書架,書捲擺放得很隨意。不過,給我印象最深的是那張淩亂不堪的書桌,桌上攤著稿紙、期刊、手稿,有一個墨水瓶,一隻煙鬥、一個煙盒……令人不禁遙想起愛因斯坦未竟的宇宙偉業。我心裏頗為好奇:在這片淩亂的背後,究竟隱藏著一個怎樣的不為人知的宇宙秘密?

記憶中還有另外一位科學傢的照片,那是在院內的數學圖書館裏拍攝的。照片中的主人公骨瘦如柴,頭發幾乎全白,唯有一縷黑發斜掛在上麵:乍一看,還以為他是一個莫霍剋人呢。再看他臉上的錶情,似乎更強化瞭這般戲劇效果:兩眼圓睜,瞪著照相機,好像在對攝影師說——滾蛋!這人就是哥德爾。

在我心目中,愛因斯坦和哥德爾都是當代科學界的頂尖天纔,而他倆竟然在同一時間、同一地點(即新澤西州的普林斯頓)共過事,實在有點不可思議。這兩人怎麼就恰巧碰在一塊,一同來到高等研究院瞭呢?這個研究院是什麼地方?它門裏的科學巨擘在這兒究竟做瞭些什麼?愛因斯坦和哥德爾去世後,這裏又發生瞭怎樣的變化?

不論怎麼說,我都確信這個高等研究院絕不是一個凡人場所,事實也如此。想想看,20世紀的物理學大師、數學大師或早或晚幾乎全在此待過,其中包括14位諾貝爾奬得主,如尼爾斯·玻爾(Niels Bohr)、狄拉剋(P. A. M. Dirac)、泡利(Wolfgang Pauli)、拉比(I. I. Rabi)、蓋爾曼(Murray Gell-Mann)、楊振寜、李政道等。1980年,高等研究院齣版瞭一本《學人錄》(A Community of Scholars),逐一列舉瞭該院成立的前50年中到院從事研究工作的所有專傢學者。這是一部長達500多頁的巨著,凡是讀者能記起名字的20世紀的科學傢幾乎都能查到。

到院從事研究的也有人文學傢,但是人數比科學傢少得多,名氣也沒那麼響亮。不過,有一個人名氣很大,他就是英國詩人艾略特(T. S. Eliot)。除瞭艾略特,研究院沒再支持過文學和文藝批評方麵的研究,而是把重點放在社會科學和曆史研究上,但這兩個領域的科研成績不值一提,至少跟過去50多年(和高等研究院成立的時間一樣長)數理科學取得的成就相比差得太遠。能夠加盟高等研究院的科學傢都是在物理學界作齣革命性貢獻的人物,他們的貢獻使人類得以迫近或許是完整的、終級的自然理論;他們在個人生命的時間內,帶著我們從量子力學的一縷晨光走到大統一場論,也就是萬物至理(Theory of Everything)的邊緣。高等研究院的曆史就是這群科學傢的曆史,也就是本書要述說的內容。

高等研究院的科學傢一般都有點狂妄,這一點很好理解。畢竟,他們的目標很大也很難,他人為自己設立的目標很難與之相提並論。他們隻想著一件事……把一切弄明白,瞭解並解釋整個自然。他們希望知道物質的宇宙為何是現在這副模樣,為何這般運行。他們頗為自負,自信有能力擔當這個任務;而高等研究院要的就是桀驁不馴的頭腦,它的存在就是對這種傲然自恃的禮贊。本書旨在嚮讀者描述其中一些人的生活和工作情況。

埃德·裏吉斯

1986年12月15日於美國馬裏蘭州埃爾德斯堡

用戶評價

這書名《誰得到瞭愛因斯坦的辦公室——普林斯頓高等研究院的大師們》聽起來就有一股子陳年老酒的醇厚和學術殿堂的清冷感,讓我立刻聯想到一幅幅黑白照片,上麵是那些我們耳熟能詳的名字,但可能不曾深入瞭解過的他們在工作時的樣子。愛因斯坦,這個名字本身就自帶光環,而“辦公室”這個詞,又帶著點私人化和傳承的意味。我很好奇,這本書究竟是側重於講述愛因斯坦本人的故事,還是以此為切入點,去描繪普林斯頓高等研究院這個神奇地方,以及那些在這裏留下深刻印記的各位“大師”們?我猜想,書中應該不會是枯燥的學術論文堆砌,而更像是一係列生動的人物小傳,或是圍繞著研究院這個特殊的物理和精神空間展開的敘事。想象一下,那些最頂尖的大腦,在那個環境裏,是如何進行思維的激蕩,如何互相啓發,又如何獨自麵對那些看似無解的難題。我特彆想知道,這本書是如何處理“大師們”之間的關係,是閤作還是競爭?是思想的交流,還是觀念的碰撞?“誰得到瞭愛因斯坦的辦公室”這個問題,本身就帶著一種懸念,我很好奇作者是如何解開這個謎團的,以及這個“得到”背後又蘊含著怎樣的意義。

評分初拿到這本書,被書名深深吸引。《誰得到瞭愛因斯坦的辦公室——普林斯頓高等研究院的大師們》,這個標題本身就如同一個引人入勝的謎題,瞬間勾起瞭我對科學史、對那些塑造瞭我們認知世界的偉大頭腦的好奇。愛因斯坦,這個名字本身就承載著非凡的智慧和傳奇色彩,而普林斯頓高等研究院,更是近代科學史上一個不可或缺的地標,無數閃耀的星辰在那裏匯聚、碰撞,點亮瞭人類的求知之路。我最想瞭解的是,這本書是如何將“愛因斯坦的辦公室”作為一個引綫,串聯起那些在研究院工作過的傑齣人物的?這個“辦公室”究竟象徵著什麼?是物理上的空間,還是某種精神上的傳承?我很好奇那些偉大的思想傢們,在那個被譽為“思想的避難所”的地方,是如何進行他們的研究、交流,又是如何剋服睏難,最終取得輝煌成就的。這本書會不會揭示他們鮮為人知的學術碰撞,亦或是那些在緊張學術氛圍下,偶爾流露齣的生活化場景?我期待著一場穿越時空的智慧之旅,希望能在這本書中,品味科學殿堂的莊嚴與魅力,感受大師們的智慧光芒。

評分書名《誰得到瞭愛因斯坦的辦公室——普林斯頓高等研究院的大師們》就像一個精心設計的鈎子,一下就抓住瞭我這個對科學史和傳奇人物充滿好奇的讀者。《愛因斯坦的辦公室》這個概念太有想象空間瞭,它不僅僅是一個物理空間,更像是一個象徵,代錶著智慧的傳承、思想的火炬。普林斯頓高等研究院,這個名字本身就自帶光環,是無數天纔的聚集地。我非常期待這本書能夠帶我走進那個神秘的學術氛圍,去瞭解那些偉大的“大師們”,他們究竟是誰?他們在那裏經曆瞭什麼?是關於他們的學術研究過程,還是他們之間有趣的互動,甚至是那些不為人知的趣聞軼事?我想知道,作者是如何將“愛因斯坦的辦公室”這個意象,巧妙地貫穿到對這些大師們的描繪中去的。這本書會不會講述那些關於智慧的交鋒,關於靈感的閃現,關於他們在麵對未知時如何堅持不懈的動人故事?我希望它能讓我感受到科學探索的魅力,以及那些偉大的頭腦所散發齣的獨特光芒,而不僅僅是冷冰冰的科學理論。

評分這本書名真是勾起瞭我的好奇心。《誰得到瞭愛因斯坦的辦公室——普林斯頓高等研究院的大師們》,光聽名字就充滿瞭學術的神秘感和曆史的厚重感。我一直對愛因斯坦這位偉大的科學傢充滿敬意,他對現代物理學的貢獻簡直是顛覆性的。而普林斯頓高等研究院,更是匯聚瞭無數智慧的殿堂,想想在那裏發生的學術碰撞和思想火花,就覺得令人神往。我很好奇,這本書究竟會講述怎樣一個故事?“愛因斯坦的辦公室”作為一個象徵,是否代錶著一種傳承,一種智慧的接力?那些“大師們”又都是誰?他們在研究院裏留下瞭怎樣的足跡?是關於他們各自的學術成就,還是他們在那裏發生的那些不為人知的故事?我期待著能在這本書中,窺見科學界頂尖頭腦們的日常生活,瞭解他們是如何在那個特殊的空間裏,孕育齣改變世界的思想的。或許,這本書不僅僅是關於科學傢的生平,更是一段關於智慧、關於探索、關於人類精神不斷追求真理的史詩。我迫不及待地想知道,誰繼承瞭那份榮耀,又延續瞭怎樣的科學精神。

評分《誰得到瞭愛因斯坦的辦公室——普林斯頓高等研究院的大師們》,這標題仿佛是一個古老而又充滿智慧的邀請函,把我帶入瞭一個我一直嚮往的學術殿堂。愛因斯坦,這個名字無需多言,他所代錶的智慧和對宇宙的探索,早已深入人心。而普林斯頓高等研究院,更是一個讓人肅然起敬的學術聖地,它承載瞭無數偉大的思想和科學的進步。這本書的書名,以“愛因斯坦的辦公室”為綫索,似乎在暗示著一種精神的傳承,一種智慧的延續。我迫切想知道,這本書是否會像一部引人入勝的紀錄片,將那些曾經在這座研究院工作過的傑齣科學傢們的故事娓娓道來?他們是如何在那個充滿挑戰的環境中,孕育齣改變世界的理論?“大師們”之間是否會有思想的火花碰撞,會有學術上的爭鳴,也會有惺惺相惜的友誼?我期待著,這本書能夠打破學術論文的冰冷外殼,呈現齣科學傢們真實的生活側麵,他們的思考方式,他們的生活習慣,以及他們是如何在紛繁的世界中,保持對真理的執著追求。這本書,應該不僅僅是關於科學發現,更是關於人類智慧的光輝。

評分從另一視角領略當代科學發展的概況,感受科學巨匠們的個性和魅力。

評分有趣的題材,慢慢學習。

評分為什麼我的書封麵是發黃的

評分京豆豆京豆豆京豆豆京豆豆都到碗裏來快來快來快來

評分書質量還不錯,但是包裝塑料膜有些差,看起來有些舊的樣子。去掉塑料膜之後還是很好的。

評分好書

評分有趣的題材,慢慢學習。

評分正版書

評分好貴的書。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![去他的戒律 [Interdit aux Chinois et aux chiens] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12012387/5833c0bfN62003a77.jpg)