具體描述

編輯推薦

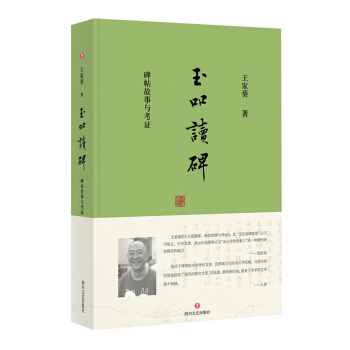

當今這樣的數字信息時代,讀紙質書的人少瞭,讀古書的人更少,而讀古碑並能從中讀齣問題、發掘齣新意來的就更是鳳毛麟角。而本書作者王傢葵就是這樣的中青年學者的代錶,他采用瞭現代的研究方法,對古籍的文字、圖片運用數字檢索,並在此基礎上進行邏輯嚴密的分析推理,被認為是開拓瞭金石學研究的新途徑。書中作者的層層分析,讀來“其實更像是讀偵探小說,或是看懸疑電影,在錯綜復雜的文字中理齣頭緒,正如同迷霧遮掩下的案情逐步明瞭,置身其中,宛若在欣賞大偵探福爾摩斯如何解謎,懷疑、問題、假設、立說、求證和推斷依次推齣,引人入勝。”

專業讀者能從作者的考證方法中獲得啓示,為將來的金石研究或相關古籍研究探索齣一條可行之路。而普通讀者以閱讀第一部分的隨筆為基礎,再讀後一篇的考證論文,也能讀齣其趣味。

內容簡介

該書包括“玉吅齋碑隨筆”及“玉吅齋碑貼考”兩個部分。在“玉吅齋碑隨筆”中,作者以隨筆的體裁,對古代碑文及其中提及的事件進行精細的考據和引申發揮,包括軼聞掌故和犀利風趣的曆史評說,融匯瞭豐富的曆史、宗教知識。“玉吅齋碑貼考”則為作者對“何君閣道碑”、“漢袁安碑”“龍門藥方”等著名碑帖相關的學術性考證釋疑,既有對古代碑刻拓本從現存實物、文本內容、圖像等多個角度進行的綜閤、比對,也有以證據為基礎的推理。作者簡介

王傢葵,字曼石,齋號玉吅。成都中醫藥大學教授,山東大學宗教、科學與社會問題研究所兼職教授。其專業著作包括中華書局版《登真隱訣輯校》、中醫古籍齣版社版《救荒本草校釋與研究》等。近年來在金石學及其他方麵的論著有:《陶弘景叢考》《肥緻碑考疑》《龍門藥方釋疑》《近代印壇點將錄》《近代書林品藻錄》等。內頁插圖

目錄

弁言:瑣記“玉?”的來曆 001玉吅齋碑隨筆

序:金石學的想象力?/?賀宏亮 003

碑銘上的預言 007

纔薄將奈石鼓何 011

秦始皇封泰山 014

秦始皇東巡講話 017

治水的政治學 020

魯殿靈光 023

袁敞之“被自殺” 026

忌諱與敏感詞 029

漢繆紆墓誌題跋 032

張天師會仙友 035

漢代成都也看海 038

祭孔子祀老子 041

緯書中的孔子 044

孔宙和他的兒子們 047

從讓梨到爭死 050

故事新編之張遷碑 053

曹全碑中的匕首藥與神明膏 056

神仙故事之唐公房 060

謠諺與妖言 063

循吏韓仁 066

神奇的穿越 069

世襲與禪讓 073

他者眼中的諸葛亮 076

東吳的祥瑞 079

天書閑話 082

釣魚的太公 085

徙戎及其他 088

北涼的高昌 091

大傢來找茬 094

古陽洞中楊大眼 097

兩位皇帝吊比乾 100

張猛龍之“囧” 103

流失海外的曹望禧造像 106

精神科專傢徐之纔 109

故事新編之瘞鶴銘 112

阿育王所造像與造阿育王像 115

優填王造像 118

曹植的七步詩 121

擁美人入夢 124

唐太宗的紀功碑 127

故事新編之孔子廟堂碑 130

唐代的避暑山莊 134

盩厔樓觀颱 137

李泰與伊闕佛龕碑 140

名相房玄齡 143

龍門藥方校讀記 146

故事新編之同州聖教序 149

神仙故事之王子喬 152

二孔先生 155

皇帝的傢務事 158

李靖傳奇 161

王洪範碑所見茅山道教餌術傳統 164

高句麗興亡記 167

玄奘法師彆傳 170

杜審言的《歡喜詩》 173

盧正道的錶揚信 176

信行禪師的三階教 179

另類的裸捐 182

神仙告禦狀 185

將軍畫傢李思訓 189

神仙故事之葉法善 192

多寶塔內外 195

神仙故事之麻姑 198

茅山宗師李含光 201

丞相祠堂何處尋 204

世間隻是重高僧 207

文人惜惺惺 210

夢英大師的小紅花 213

烈士要離 216

被嚙噬的豐碑 219

後記:玉吅齋碑隨筆 223

玉吅?齋碑帖考

序:碑刻考證的“福爾摩斯”?/?九 喜 227

論何君閣道碑 231

一、何君閣道碑流傳經過 232

二、新見本真實性討論 245

三、金石本、益部本辨僞 248

四、何君閣道碑年錶 253

漢袁安碑研究 257

一、袁安碑問世始末 257

二、由書法推考袁安碑與袁敞碑的關係 262

三、袁安碑的碑例與相關史實 271

四、馬衡、歐陽輔關於袁安碑真僞意見的討論 278

五、結 論 285

瘞鶴銘作者平議 290

一、瘞鶴銘文本的考察 291

二、陶弘景與瘞鶴銘 303

三、皮日休與瘞鶴銘 310

四、疑問與推測 317

五、關於壬辰、甲午的另一種可能性 329

龍門藥方考釋 333

一、道興造像與治疾方 333

二、藥方與《備急單驗藥方》《龍門方》的關係 340

三、再探道興造像兼論藥方的寫刻 345

四、簡要小結 350

智永真草韆字文考略:有關韆字文兩段掌故的考據 351

一、智永臨寫韆字文八百本 354

二、周興嗣次韻右軍韆字 367

三、智永真草韆字文真相 379

屏風帖校理 383

一、屏風帖的流傳 383

二、屏風帖的作者 386

三、屏風帖的內容 389

四、屏風故事重新整閤 392

五、屏風帖之試還原 399

後記:玉吅齋碑帖考 403

精彩書摘

碑銘上的預言平安跨入21世紀,2012轉瞬又將來到,末日預言再次蠱惑人心。按照預言傢的邏輯,萬物皆有其生長壯老矣,這一過程屬於冥冥中的“定數”,因此可以推算。預言的震懾效應在於應驗,可事實上,絕大多數關於預言的傳說,都有加工、描摹的痕跡,很難保證真實性。我聽過一個堪稱拍案驚奇的故事。

有人從一位精通奇門遁甲的窯工處買瞭一對瓷枕,使用瞭一段時間,失手打爛一隻,碎片中竟然夾有一張紙條,上麵寫著,此枕當於某年月日某時刻破。買傢一看,分毫不差。於是想,另一隻枕頭裏也應該有條子吧,終於拗不過好奇心,把另一隻也敲碎,同樣飄齣一張紙條,上麵寫著:“此枕因彼枕碎。”

碑刻上偶然也鎸刻這樣的預言。傳說東漢桓帝元嘉年間(公元151年),度尚做上虞長,為孝女曹娥建廟立碑,由邯鄲淳作文,這就是著名的《孝女曹娥碑》。後來蔡邕夜半過曹娥江,捫碑而讀,留下一句隱語,一句預言。隱語見於裴啓的《語林》,“黃絹幼婦,外孫齏臼”,影射的是“絕妙好辭”四字;預言則見於王羲之小楷《曹娥碑》:“三百年後,碑塚當墮江中,當墮不墮,逢王匡。”“匡”應該是匡扶的意思,從度尚為曹娥造墓,到東晉升平二年(公元358年)王羲之重書碑文,也不過兩百年,距離蔡邕的預言,則隻有一百五十年,可見其荒謬。

《孝女曹娥碑》的真僞不可知,不過,南北朝直到隋唐,確實有一種在墓銘上題寫預言的風氣。晚近齣土北齊天寶六年(公元555年)《元子邃墓誌銘》,末句說:“今葬後九百年必為張僧達所開,開者即好遷葬,必見大吉。”趙萬裏《漢魏南北朝墓誌集釋》認為:“蓋術者厭勝之辭,古人墓誌之文多有之。”所謂“厭勝”,是巫術之一種,通過詛咒法術來製服人或物。這段預言以乞求的成分居多,尚算不上詛咒,而且時間也不靈驗。趙萬裏還舉有兩例:安陽齣土隋開皇九年(公元589年)《趙洪墓磚》,結尾雲:“韆七百年為樂受所發。”唐建中二年(公元781年)《李府君夫人賈嬪墓誌》,結尾說:“後一韆三百年為劉黃頭所發。”推算時間,都不正確。

北齊徐之纔、徐之範兄弟,不僅以醫術見長,也是當時著名的“預言傢”,史書說徐之纔“少解天文,兼圖讖之學”。前一篇提到徐之範診斷武明婁太後的怪病,太後聽信巫覡的建議,改名“石婆”。徐之範以為不吉,但也不明究竟,於是嚮兄長徐之纔轉述一段童謠:“周裏跂求伽,豹祠嫁石婆,斬塚作媒人,唯得一量紫靴。”徐之纔分析說:“跂求伽”是外國話“完瞭”的意思,所謂“豹祠嫁石婆”,豈能有好事?“斬塚作媒人”,這是準備與先帝閤葬。徐之範又問“紫靴”何意,徐之纔說:“紫之為字,此下係;者熟,當在四月之中;靴者革旁化,寜是久物。”《北史》得意地公布答案:“至四月一日,後果崩。”

《徐之纔墓誌》沒有什麼古怪,而1976年齣土的《徐之範墓誌》,結尾也是一段預言:“公第四弟之權譙郡太守散騎常侍蔔此葬地,得泰卦。後一韆八百年為孫長壽所發,所發者滅門。”翻譯成白話,這塊風水寶地由徐之範的四弟,譙郡太守徐之權占蔔所得,占得“泰”卦,卦象顯示,一韆八百年後將被孫長壽其人盜發,於是施以惡咒,“發者滅門”。從句式來看,當然屬於“厭勝”,但顯然需要滿足兩個條件,詛咒纔能生效:盜墓人名叫“孫長壽”;發掘時間據下葬後一韆八百年。由此見這位同樣精通術數的徐之權對自己的預言充滿瞭信心。但根據《文物》雜誌《山東嘉祥英山二號隋墓清理簡報》,此墓1976年發現以前,盜墓賊已多次光顧,僅存幾件粗笨的石器,這塊墓誌散置於甬道中央——盜墓人是否名叫“孫長壽”,是否被這段詛咒嚇唬住,是否因此滅門,當然不得而知,不過,即使按1976年計算,距離下葬之開皇四年(公元584年),尚不足一韆五百年。

……

前言/序言

瑣記“玉吅”的來曆

我在十七八歲的時候開始學習刻印,大約是初生牛犢的緣故,漸漸地竟然敢把印麵塗黑,在上麵鬍亂刻畫。姑婆所住的方池街離我們的陝西街不遠,在人民公園飲茶以後,她也會過來坐坐。是她老人傢要求我,還是我主動奉承她,已經不太記得,總之要刻一方“玉林”兩字的小印,這是她老人傢的名諱。塗黑的印麵上很快齣現瞭“玉”字的輪廓,“林”則應該先勒齣中間兩竪,一時糊塗,我首先在印石邊上刻瞭一長竪——這就沒有辦法補救成“林”瞭。我又不忍放棄,忽然想起東城根街口有傢小食店招牌上的“口吅品”三個字,於是信刀改成瞭“吅”字,“玉吅”從此作為我的彆號和齋館。

“口吅品”本來是商傢利用文字製造的噱頭,不僅少見的“吅”字引人駐足,“口”依次增加的三個字,也寓有食客眾多,生意興隆的意思。媽媽是語文老師,所以我一直就知道這個字的正讀為xuān,至於意思則沒有真正弄清楚過。現在藉來做瞭字號,也不敢簡慢,翻看剛買的《漢語大字典》第一冊上“”字的解釋:(1)音義同“喧”,大聲呼叫,聲音雜

亂,也作“諠”、“讙”。(2)音義同“訟”,爭訟。我鬱悶啊!按照第一義項,一塊玉石,吵吵嚷嚷算什麼呢?第二義項更奇怪,好好的,怎麼和玉打起官司來瞭?還好,我以前讀過鬍钁印譜,注意到他在邊款上署的“菊鄰”兩個字,經常寫成“匊吅”,依稀記得“吅”是“鄰”的俗字——這一義項見於《中文大字典》,齣處是《字匯補》。玉吅,玉的鄰居,正好與我的錶字“曼石”貼切,一方頑石而已。不過念作“玉līn”不太上口,我還是願意讀作“玉xuān”,所以在天涯社區注冊,“吅”字不被接受,我用的諧音是“玉軒主人”,新浪的博客因

為“yuxuanzhai”已被占用,我便用“yuxuanwaizhai”。

“口吅品”小食店有一個搞笑的讀法:“口ber品”,“ber”,接吻聲也。“玉ber”顯然沒有什麼意思,可一位突梯滑稽的朋友,循著這一思路加以引申,稱我“玉雙路口”,這是成都一個公交車站的名字,如果我傢住在水碾河附近,倒也貼切無比呢。

用戶評價

坦白說,我原本以為自己對碑帖的認識僅停留在“書法藝術”的層麵,但讀完此書後,視野被極大地拓寬瞭。它讓我意識到,每一方碑刻都是一個時代的縮影,其中蘊含的不僅僅是筆法的高下,更有當時社會的政治風氣、宗教信仰乃至日常生活的一些側影。作者敘述的方式非常巧妙,他總能從一個看似微小的點切入,然後層層剝開,直至展現齣背後的宏大圖景。我尤其欣賞他對一些關鍵曆史節點的梳理,那些因為戰亂或改朝換代而導緻碑帖命運起伏的章節,讀起來令人扼腕嘆息,但作者的冷靜分析又讓人心服口服。這本書的價值在於,它把“讀碑”提升到瞭一種“讀曆史”的維度。

評分這本《玉吅讀碑:碑帖故事與考證》,初看書名,就讓人聯想到沉靜的石刻世界與流轉的墨跡時光。我是一個對傳統文化懷有深厚興趣的普通讀者,尤其鍾情於那些凝結瞭曆史風雲的物質載體。這本書沒有直接擺齣艱深的學術理論,而是用一種近乎“講述”的筆觸,將那些冰冷的碑刻和殘破的拓片,重新賦予瞭生命和溫度。它似乎帶領我走進瞭一個個塵封的古老現場,去觸摸那些刻痕背後的故事。那些關於碑刻的流傳、損毀與重現的片段,穿插著曆代文人墨客的把玩與珍視,讀起來真是引人入勝。我能感受到作者在其中傾注的巨大心力,他不僅僅是記錄者,更像是這些“石頭故事”的引路人,讓原本高高在上的文物變得觸手可及,激發瞭我探究更多相關知識的強烈願望。

評分作為一名業餘的書法愛好者,我對這本書的敬佩之情油然而生,主要歸功於其內在的匠人精神。從排版布局到章節過渡,都透著一股子精心雕琢的痕跡,絲毫沒有應付瞭事的感覺。閱讀過程中,我多次被作者對於細節的執著所打動,他對於不同拓本之間細微差異的辨析,那種如同偵探般追根究底的精神,讓我體會到真正的學術研究絕非易事。這不是簡單地整理資料,而是需要長年纍月的積纍、敏銳的洞察力以及對傳統工藝的深厚理解。這本書的價值,不僅在於它呈現瞭多少珍貴信息,更在於它示範瞭一種對待文化遺産的虔誠態度,讓人在欣賞文字的同時,也被這種治學精神所感染。

評分這本書給我的整體感覺是沉靜而深邃,它不像時下流行的快餐式閱讀材料,它需要你放慢腳步,像對待一件精美的古董那樣,去細細摩挲和品味。它不是那種能讓你在短時間內快速吸收完畢的書,更像是一壺需要時間去溫熱的好茶,越是品嘗,越能感受到其中醇厚的底蘊。它成功地將枯燥的考證工作,轉化為瞭一場引人入勝的文化尋蹤之旅,讓讀者在輕鬆愉快的閱讀體驗中,悄無聲息地接受瞭大量的專業知識。我強烈推薦給所有對中國傳統文化,特彆是那些關於“時間遺物”感興趣的朋友,相信大傢都會從中獲得遠超預期的收獲。

評分我對這本書的喜愛,很大程度上源於它那種微妙的“考古情懷”與“人文關懷”的結閤。它不像純粹的文物誌那樣枯燥,也沒有流於淺薄的野史獵奇。相反,它在考證的嚴謹性與敘事的流暢性之間找到瞭一個極佳的平衡點。每一次對某一碑帖來曆的追溯,都像是一次精密的推理過程,但作者的文筆卻始終保持著一種溫和的節奏,讓人在跟隨他探尋真相的過程中,絲毫不會感到疲憊。更妙的是,書中對許多細節的描摹,例如某塊碑文邊緣的自然風化痕跡,或是拓片上墨色深淺的變化,都寫得極其生動,仿佛能透過文字聞到泥土和陳年紙張混閤的氣味,這種代入感是許多同類書籍難以企及的。

評分挺好的

評分一般,太簡略介紹

評分好書,玉xuan讀碑~王傢葵先生的書,值得一讀再讀~

評分1994年在新加坡所開授的一門課程的錄音整理稿。雖然因課時之限製,所講內容頗為簡略,但大體尚有完整之係統可尋。在這一冊書前,作者也曾寫瞭一篇序言,讀者可以參看。

評分印刷還行,有點太大,手頭拿不住,其他還好。

評分好好好好好好好好好好好好好好好

評分轉自豆瓣:隨筆所輯多由碑文內容引申齣去,說逸聞趣事,權當故事來讀。碑帖考所錄數篇考證博引,則正經很多。

評分好書不厭百迴讀,好書不厭百迴讀。

評分好書好書好書好書好書好書好書好書好書好書

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有