具体描述

编辑推荐

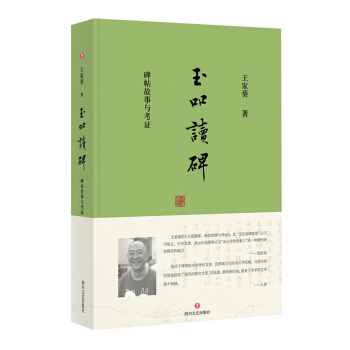

当今这样的数字信息时代,读纸质书的人少了,读古书的人更少,而读古碑并能从中读出问题、发掘出新意来的就更是凤毛麟角。而本书作者王家葵就是这样的中青年学者的代表,他采用了现代的研究方法,对古籍的文字、图片运用数字检索,并在此基础上进行逻辑严密的分析推理,被认为是开拓了金石学研究的新途径。书中作者的层层分析,读来“其实更像是读侦探小说,或是看悬疑电影,在错综复杂的文字中理出头绪,正如同迷雾遮掩下的案情逐步明了,置身其中,宛若在欣赏大侦探福尔摩斯如何解谜,怀疑、问题、假设、立说、求证和推断依次推出,引人入胜。”

专业读者能从作者的考证方法中获得启示,为将来的金石研究或相关古籍研究探索出一条可行之路。而普通读者以阅读第一部分的随笔为基础,再读后一篇的考证论文,也能读出其趣味。

内容简介

该书包括“玉吅斋碑随笔”及“玉吅斋碑贴考”两个部分。在“玉吅斋碑随笔”中,作者以随笔的体裁,对古代碑文及其中提及的事件进行精细的考据和引申发挥,包括轶闻掌故和犀利风趣的历史评说,融汇了丰富的历史、宗教知识。“玉吅斋碑贴考”则为作者对“何君阁道碑”、“汉袁安碑”“龙门药方”等著名碑帖相关的学术性考证释疑,既有对古代碑刻拓本从现存实物、文本内容、图像等多个角度进行的综合、比对,也有以证据为基础的推理。作者简介

王家葵,字曼石,斋号玉吅。成都中医药大学教授,山东大学宗教、科学与社会问题研究所兼职教授。其专业著作包括中华书局版《登真隐诀辑校》、中医古籍出版社版《救荒本草校释与研究》等。近年来在金石学及其他方面的论著有:《陶弘景丛考》《肥致碑考疑》《龙门药方释疑》《近代印坛点将录》《近代书林品藻录》等。内页插图

目录

弁言:琐记“玉?”的来历 001玉吅斋碑随笔

序:金石学的想象力?/?贺宏亮 003

碑铭上的预言 007

才薄将奈石鼓何 011

秦始皇封泰山 014

秦始皇东巡讲话 017

治水的政治学 020

鲁殿灵光 023

袁敞之“被自杀” 026

忌讳与敏感词 029

汉缪纡墓志题跋 032

张天师会仙友 035

汉代成都也看海 038

祭孔子祀老子 041

纬书中的孔子 044

孔宙和他的儿子们 047

从让梨到争死 050

故事新编之张迁碑 053

曹全碑中的匕首药与神明膏 056

神仙故事之唐公房 060

谣谚与妖言 063

循吏韩仁 066

神奇的穿越 069

世袭与禅让 073

他者眼中的诸葛亮 076

东吴的祥瑞 079

天书闲话 082

钓鱼的太公 085

徙戎及其他 088

北凉的高昌 091

大家来找茬 094

古阳洞中杨大眼 097

两位皇帝吊比干 100

张猛龙之“囧” 103

流失海外的曹望禧造像 106

精神科专家徐之才 109

故事新编之瘗鹤铭 112

阿育王所造像与造阿育王像 115

优填王造像 118

曹植的七步诗 121

拥美人入梦 124

唐太宗的纪功碑 127

故事新编之孔子庙堂碑 130

唐代的避暑山庄 134

盩厔楼观台 137

李泰与伊阙佛龛碑 140

名相房玄龄 143

龙门药方校读记 146

故事新编之同州圣教序 149

神仙故事之王子乔 152

二孔先生 155

皇帝的家务事 158

李靖传奇 161

王洪范碑所见茅山道教饵术传统 164

高句丽兴亡记 167

玄奘法师别传 170

杜审言的《欢喜诗》 173

卢正道的表扬信 176

信行禅师的三阶教 179

另类的裸捐 182

神仙告御状 185

将军画家李思训 189

神仙故事之叶法善 192

多宝塔内外 195

神仙故事之麻姑 198

茅山宗师李含光 201

丞相祠堂何处寻 204

世间只是重高僧 207

文人惜惺惺 210

梦英大师的小红花 213

烈士要离 216

被啮噬的丰碑 219

后记:玉吅斋碑随笔 223

玉吅?斋碑帖考

序:碑刻考证的“福尔摩斯”?/?九 喜 227

论何君阁道碑 231

一、何君阁道碑流传经过 232

二、新见本真实性讨论 245

三、金石本、益部本辨伪 248

四、何君阁道碑年表 253

汉袁安碑研究 257

一、袁安碑问世始末 257

二、由书法推考袁安碑与袁敞碑的关系 262

三、袁安碑的碑例与相关史实 271

四、马衡、欧阳辅关于袁安碑真伪意见的讨论 278

五、结 论 285

瘗鹤铭作者平议 290

一、瘗鹤铭文本的考察 291

二、陶弘景与瘗鹤铭 303

三、皮日休与瘗鹤铭 310

四、疑问与推测 317

五、关于壬辰、甲午的另一种可能性 329

龙门药方考释 333

一、道兴造像与治疾方 333

二、药方与《备急单验药方》《龙门方》的关系 340

三、再探道兴造像兼论药方的写刻 345

四、简要小结 350

智永真草千字文考略:有关千字文两段掌故的考据 351

一、智永临写千字文八百本 354

二、周兴嗣次韵右军千字 367

三、智永真草千字文真相 379

屏风帖校理 383

一、屏风帖的流传 383

二、屏风帖的作者 386

三、屏风帖的内容 389

四、屏风故事重新整合 392

五、屏风帖之试还原 399

后记:玉吅斋碑帖考 403

精彩书摘

碑铭上的预言平安跨入21世纪,2012转瞬又将来到,末日预言再次蛊惑人心。按照预言家的逻辑,万物皆有其生长壮老矣,这一过程属于冥冥中的“定数”,因此可以推算。预言的震慑效应在于应验,可事实上,绝大多数关于预言的传说,都有加工、描摹的痕迹,很难保证真实性。我听过一个堪称拍案惊奇的故事。

有人从一位精通奇门遁甲的窑工处买了一对瓷枕,使用了一段时间,失手打烂一只,碎片中竟然夹有一张纸条,上面写着,此枕当于某年月日某时刻破。买家一看,分毫不差。于是想,另一只枕头里也应该有条子吧,终于拗不过好奇心,把另一只也敲碎,同样飘出一张纸条,上面写着:“此枕因彼枕碎。”

碑刻上偶然也镌刻这样的预言。传说东汉桓帝元嘉年间(公元151年),度尚做上虞长,为孝女曹娥建庙立碑,由邯郸淳作文,这就是著名的《孝女曹娥碑》。后来蔡邕夜半过曹娥江,扪碑而读,留下一句隐语,一句预言。隐语见于裴启的《语林》,“黄绢幼妇,外孙齑臼”,影射的是“绝妙好辞”四字;预言则见于王羲之小楷《曹娥碑》:“三百年后,碑冢当堕江中,当堕不堕,逢王匡。”“匡”应该是匡扶的意思,从度尚为曹娥造墓,到东晋升平二年(公元358年)王羲之重书碑文,也不过两百年,距离蔡邕的预言,则只有一百五十年,可见其荒谬。

《孝女曹娥碑》的真伪不可知,不过,南北朝直到隋唐,确实有一种在墓铭上题写预言的风气。晚近出土北齐天宝六年(公元555年)《元子邃墓志铭》,末句说:“今葬后九百年必为张僧达所开,开者即好迁葬,必见大吉。”赵万里《汉魏南北朝墓志集释》认为:“盖术者厌胜之辞,古人墓志之文多有之。”所谓“厌胜”,是巫术之一种,通过诅咒法术来制服人或物。这段预言以乞求的成分居多,尚算不上诅咒,而且时间也不灵验。赵万里还举有两例:安阳出土隋开皇九年(公元589年)《赵洪墓砖》,结尾云:“千七百年为乐受所发。”唐建中二年(公元781年)《李府君夫人贾嫔墓志》,结尾说:“后一千三百年为刘黄头所发。”推算时间,都不正确。

北齐徐之才、徐之范兄弟,不仅以医术见长,也是当时著名的“预言家”,史书说徐之才“少解天文,兼图谶之学”。前一篇提到徐之范诊断武明娄太后的怪病,太后听信巫觋的建议,改名“石婆”。徐之范以为不吉,但也不明究竟,于是向兄长徐之才转述一段童谣:“周里跂求伽,豹祠嫁石婆,斩冢作媒人,唯得一量紫靴。”徐之才分析说:“跂求伽”是外国话“完了”的意思,所谓“豹祠嫁石婆”,岂能有好事?“斩冢作媒人”,这是准备与先帝合葬。徐之范又问“紫靴”何意,徐之才说:“紫之为字,此下系;者熟,当在四月之中;靴者革旁化,宁是久物。”《北史》得意地公布答案:“至四月一日,后果崩。”

《徐之才墓志》没有什么古怪,而1976年出土的《徐之范墓志》,结尾也是一段预言:“公第四弟之权谯郡太守散骑常侍卜此葬地,得泰卦。后一千八百年为孙长寿所发,所发者灭门。”翻译成白话,这块风水宝地由徐之范的四弟,谯郡太守徐之权占卜所得,占得“泰”卦,卦象显示,一千八百年后将被孙长寿其人盗发,于是施以恶咒,“发者灭门”。从句式来看,当然属于“厌胜”,但显然需要满足两个条件,诅咒才能生效:盗墓人名叫“孙长寿”;发掘时间据下葬后一千八百年。由此见这位同样精通术数的徐之权对自己的预言充满了信心。但根据《文物》杂志《山东嘉祥英山二号隋墓清理简报》,此墓1976年发现以前,盗墓贼已多次光顾,仅存几件粗笨的石器,这块墓志散置于甬道中央——盗墓人是否名叫“孙长寿”,是否被这段诅咒吓唬住,是否因此灭门,当然不得而知,不过,即使按1976年计算,距离下葬之开皇四年(公元584年),尚不足一千五百年。

……

前言/序言

琐记“玉吅”的来历

我在十七八岁的时候开始学习刻印,大约是初生牛犊的缘故,渐渐地竟然敢把印面涂黑,在上面胡乱刻画。姑婆所住的方池街离我们的陕西街不远,在人民公园饮茶以后,她也会过来坐坐。是她老人家要求我,还是我主动奉承她,已经不太记得,总之要刻一方“玉林”两字的小印,这是她老人家的名讳。涂黑的印面上很快出现了“玉”字的轮廓,“林”则应该先勒出中间两竖,一时糊涂,我首先在印石边上刻了一长竖——这就没有办法补救成“林”了。我又不忍放弃,忽然想起东城根街口有家小食店招牌上的“口吅品”三个字,于是信刀改成了“吅”字,“玉吅”从此作为我的别号和斋馆。

“口吅品”本来是商家利用文字制造的噱头,不仅少见的“吅”字引人驻足,“口”依次增加的三个字,也寓有食客众多,生意兴隆的意思。妈妈是语文老师,所以我一直就知道这个字的正读为xuān,至于意思则没有真正弄清楚过。现在借来做了字号,也不敢简慢,翻看刚买的《汉语大字典》第一册上“”字的解释:(1)音义同“喧”,大声呼叫,声音杂

乱,也作“諠”、“讙”。(2)音义同“讼”,争讼。我郁闷啊!按照第一义项,一块玉石,吵吵嚷嚷算什么呢?第二义项更奇怪,好好的,怎么和玉打起官司来了?还好,我以前读过胡钁印谱,注意到他在边款上署的“菊邻”两个字,经常写成“匊吅”,依稀记得“吅”是“邻”的俗字——这一义项见于《中文大字典》,出处是《字汇补》。玉吅,玉的邻居,正好与我的表字“曼石”贴切,一方顽石而已。不过念作“玉līn”不太上口,我还是愿意读作“玉xuān”,所以在天涯社区注册,“吅”字不被接受,我用的谐音是“玉轩主人”,新浪的博客因

为“yuxuanzhai”已被占用,我便用“yuxuanwaizhai”。

“口吅品”小食店有一个搞笑的读法:“口ber品”,“ber”,接吻声也。“玉ber”显然没有什么意思,可一位突梯滑稽的朋友,循着这一思路加以引申,称我“玉双路口”,这是成都一个公交车站的名字,如果我家住在水碾河附近,倒也贴切无比呢。

用户评价

作为一名业余的书法爱好者,我对这本书的敬佩之情油然而生,主要归功于其内在的匠人精神。从排版布局到章节过渡,都透着一股子精心雕琢的痕迹,丝毫没有应付了事的感觉。阅读过程中,我多次被作者对于细节的执着所打动,他对于不同拓本之间细微差异的辨析,那种如同侦探般追根究底的精神,让我体会到真正的学术研究绝非易事。这不是简单地整理资料,而是需要长年累月的积累、敏锐的洞察力以及对传统工艺的深厚理解。这本书的价值,不仅在于它呈现了多少珍贵信息,更在于它示范了一种对待文化遗产的虔诚态度,让人在欣赏文字的同时,也被这种治学精神所感染。

评分我对这本书的喜爱,很大程度上源于它那种微妙的“考古情怀”与“人文关怀”的结合。它不像纯粹的文物志那样枯燥,也没有流于浅薄的野史猎奇。相反,它在考证的严谨性与叙事的流畅性之间找到了一个极佳的平衡点。每一次对某一碑帖来历的追溯,都像是一次精密的推理过程,但作者的文笔却始终保持着一种温和的节奏,让人在跟随他探寻真相的过程中,丝毫不会感到疲惫。更妙的是,书中对许多细节的描摹,例如某块碑文边缘的自然风化痕迹,或是拓片上墨色深浅的变化,都写得极其生动,仿佛能透过文字闻到泥土和陈年纸张混合的气味,这种代入感是许多同类书籍难以企及的。

评分坦白说,我原本以为自己对碑帖的认识仅停留在“书法艺术”的层面,但读完此书后,视野被极大地拓宽了。它让我意识到,每一方碑刻都是一个时代的缩影,其中蕴含的不仅仅是笔法的高下,更有当时社会的政治风气、宗教信仰乃至日常生活的一些侧影。作者叙述的方式非常巧妙,他总能从一个看似微小的点切入,然后层层剥开,直至展现出背后的宏大图景。我尤其欣赏他对一些关键历史节点的梳理,那些因为战乱或改朝换代而导致碑帖命运起伏的章节,读起来令人扼腕叹息,但作者的冷静分析又让人心服口服。这本书的价值在于,它把“读碑”提升到了一种“读历史”的维度。

评分这本《玉吅读碑:碑帖故事与考证》,初看书名,就让人联想到沉静的石刻世界与流转的墨迹时光。我是一个对传统文化怀有深厚兴趣的普通读者,尤其钟情于那些凝结了历史风云的物质载体。这本书没有直接摆出艰深的学术理论,而是用一种近乎“讲述”的笔触,将那些冰冷的碑刻和残破的拓片,重新赋予了生命和温度。它似乎带领我走进了一个个尘封的古老现场,去触摸那些刻痕背后的故事。那些关于碑刻的流传、损毁与重现的片段,穿插着历代文人墨客的把玩与珍视,读起来真是引人入胜。我能感受到作者在其中倾注的巨大心力,他不仅仅是记录者,更像是这些“石头故事”的引路人,让原本高高在上的文物变得触手可及,激发了我探究更多相关知识的强烈愿望。

评分这本书给我的整体感觉是沉静而深邃,它不像时下流行的快餐式阅读材料,它需要你放慢脚步,像对待一件精美的古董那样,去细细摩挲和品味。它不是那种能让你在短时间内快速吸收完毕的书,更像是一壶需要时间去温热的好茶,越是品尝,越能感受到其中醇厚的底蕴。它成功地将枯燥的考证工作,转化为了一场引人入胜的文化寻踪之旅,让读者在轻松愉快的阅读体验中,悄无声息地接受了大量的专业知识。我强烈推荐给所有对中国传统文化,特别是那些关于“时间遗物”感兴趣的朋友,相信大家都会从中获得远超预期的收获。

评分转自豆瓣:随笔所辑多由碑文内容引申出去,说逸闻趣事,权当故事来读。碑帖考所录数篇考证博引,则正经很多。

评分装帧精美,书香味十足,如沐春风。

评分太棒啦

评分送人的 还不错

评分我国的独轮手推车发明于汉代,既有文献与图像可征,又为刘仙洲、史树青诸先生著文考证过,今日已成为定论。诸葛亮的“木牛、流马”,前人也多认为是一种独轮车。然而“木牛、流马”是诸葛亮的一项重要创造。《三国志·蜀志·诸葛亮传》说:“亮性长于巧思,损益连弩,木牛流马,皆出其意。

评分玉吅读碑:碑帖故事与考证,精装,大开本

评分玉吅读碑:碑帖故事与考证,精装,大开本

评分还没来得及看从包装上看,非常不错

评分印制很好,细心之作,内容还未及看,作者沉淫久矣,当为心力之作。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有