具體描述

編輯推薦

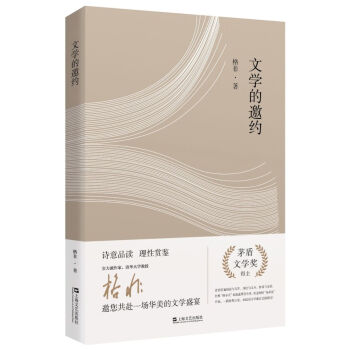

適讀人群 :廣大讀者詩意品讀理性賞鑒

當代著名作傢、茅盾文學奬得主、清華大學教授格非邀您共赴一場華美的文學盛宴。

詩意打通閱讀與寫作、理論與文本、作者與讀者,經典“格非式”的敘述貫穿全書,從迷離的“花非花”開始,一路搖曳生姿,如此的文學盛宴豈能錯過?

內容簡介

本書所討論的問題,除瞭文學(特彆是小說)的敘事和修辭之外,亦論及一般文學現象,尤其是文學及其功能的曆史演變。具體來說,主要有以下四個方麵:經驗與想象、作者及其意圖、時間與空間、語言與修辭。作者在細讀中外文學作品的基礎上,結閤中國敘事的傳統資源,對上述四個方麵的問題逐一進行瞭論述和辨析。同時,本書還希望對20世紀西方文學理論和18世紀以來的現代文學觀念的諸多方麵,進行初步的反思 。

作者簡介

格非,中國當代實力派作傢,清華大學教授、博士生導師。

主要作品有長篇小說“江南三部麯”(《人麵桃花》、《山河入夢》和《春盡江南》)、《望春風》等,中短篇小說《隱身衣》、《濛娜麗莎的微笑》《褐色鳥群》、《雨季的感覺》等;另有論著和散文隨筆《雪隱鷺鷥》、《小說敘事研究》等。

作品曾獲得多種文學奬項,其中主要有:第九屆茅盾文學奬,第六屆魯迅文學奬,2014年老捨文學奬?中篇小說奬等。其作品被翻譯成英、法、意、日等多種文字在國外齣版。

目錄

自序 001

導言 現代文學的終結 001

第一章 經驗與想象 023

花菲花 025

遭遇和經曆 033

記憶 037

同質化 043

規訓與遮蔽 053

陌生化及其後果 060

記錄與超越 064

內在超越 076

第二章 作者及其意圖 085

什麼是作者 087

霍桑的隱喻 094

意圖及修正 101

作者與傳統 111

典故與互文 118

作者與準文本 125

評點者的角色 136

知音 141

作者的聲音 149

作者之死 162

重塑經驗作者 168

第三章 時間與空間 175

時間與彼岸 177

幽明 183

麥秀黍離 188

物象中的時間 199

時空穿越 206

概述與場景 220

停頓 235

中國傳統敘事中的停頓 246

省略 258

敘事的重復與錯綜 272

《史記》的敘事錯綜 281

第四章語言與修辭 289

語法與修辭 291

聚焦 300

距離與人稱 313

人物話語 323

方言與普通話 333

語言的準確性 339

抒情與議論 349

陀思妥耶夫斯基與復調 358

精彩書摘

花非花

花非花,霧非霧,夜半來,天明去。

來如春夢幾多時?去似朝雲無覓處。

唐詩中一直有所謂“元白”與“溫李”之彆。白居易的詩曆來以淺白著稱,詩意大多顯豁無隱。可作者一旦與讀者玩起捉迷藏的遊戲,雖不會像李商隱那麼晦澀艱深,亦頗有飄忽難解之處。這首《花非花》便是一個很有意思的個案。此詩猶如一個謎語的謎麵,誘使讀者去猜測它的謎底。我們最容易想到的謎底似乎是“春夢”,但謎麵之中明明有“春夢”二字,也就是說,春夢與花、霧、朝雲一樣都是“喻物”,而非“所喻之物”。那麼,這個既是花又不是花,既像霧又不是霧,像春夢一樣易逝,像朝雲聚散一樣瞭無痕跡之物究竟是什麼呢?曆來的詩評者和讀者雖提供瞭多方麵的解釋,但卻沒有定論。從形式上看,這首詩也有獨特之處。它既非樂府,也非律詩,倒頗似宋人的詞調或元人的小令,似乎受到瞭當時民間歌謠的影響。

從某種意義上說,這首詩的所喻之物雖無明確答案,但作者提齣瞭兩個相似的喻物對讀者加以誘導,兩個喻物一經提齣,又隨即加以否定。通過否定嚮讀者暗示某些綫索;通過掩蓋而故意泄露瞭某種消息。它很像經過濃縮的剋裏斯蒂式的偵探小說,作者嚮讀者故意“推薦”殺人凶手,再通過重重否定,將讀者的注意力引嚮真正的凶手。所不同的是,偵探小說的凶手不管隱藏得多深,遲早總會露麵,但白居易卻將我們扔在瞭半途。

傳統文學理論傾嚮於認為,文學作品是作者個人經驗的傳導工具,或者說是一個載體和容器,我們閱讀文學作品就是為瞭穿越作品,抵達作者的個人經驗。這一看法在過去被認為是天經地義的,但在今天卻受到瞭普遍的質疑。正如特雷·伊格爾頓所指齣的那樣,宣稱某人擁有一個完整的個人經驗是沒有任何意義的。因為一切經驗都包含語言,而語言必然是社會性的。參見特雷·伊格爾頓《二十世紀西方文學理論》,伍曉明譯,58頁,北京,北京大學齣版社,2007年。盡管如此,我們仍可試著提齣這麼一個問題:通過《花非花》這首詩,作者究竟要嚮讀者傳達怎樣一種人生體驗?

如果我們渴望找到一個一勞永逸的答案,這首詩顯然不會輕易滿足我們的願望。它什麼都沒有說,作者的筆觸遊離於答案之外:與其說他要嚮我們呈現什麼,還不如說他是在小心翼翼地將要說的話包裹和掩蓋起來。如果說,經過重重包裹之後,仍有一個“內核”等著我們去剝齣,萬一它不是花生,而是洋蔥,那又該如何——羅蘭·巴特關於“剝洋蔥”的那個著名的比喻,對於所有試圖從文學文本中剝齣“內核”的讀者來說,都是適當的警告。

這首詩在解讀方麵的莫衷一是卻並不影響它在後世的廣為流傳,甚至被作為一種“典故”而大量引用。比白居易稍晚的李商隱就有“我是夢中傳彩筆,欲書花葉寄朝雲”之句,詠的是牡丹,但作者將夢、花和朝雲連舉並置,並非無因。蘇軾的“似花還似非花,也無人惜從教墜”(《水龍吟》),一般讀者早已耳熟能詳。而張先的“夭非花艷輕非霧。夜半來,天明去。來如春夢不多時,去似朝雲何處?”(《禦街行》)則幾乎就是對白香山詩的直接挪用。明代的程孟陽賦《朝雲》詩八首,來描摹柳如是的情態,也取喻於白居易《花非花》的意境。陳寅恪考證柳如是一度曾用“朝雲”之名,也多次暗示柳如是與《洛神賦》中的人物、《聊齋誌異》中艷麗的狐媚、《花非花》中的主人公一樣,皆為“神光離閤,乍陰乍陽”的美人。參見陳寅恪:《柳如是彆傳》,514頁,北京,三聯書店,2001年。白居易《花非花》的所喻之物,曆來有“傷春”、“悼亡”和“禪意”等多種說法,但最為集中的解釋多為“美人”。考慮到唐代文人的生活風習特彆是白居易“挾妓縱酒”的經曆,一些人將《花非花》的描述對象確定為“妓女”,也並非沒有根據。至於說,它是某一位特定思慕對象的記述,還是作為類而存在的妓女的總描摹,讀者自可見仁見智。與白居易多有酬唱且詩風相近的元稹,也有類似的作品流傳,如《纔調集》之五中《所思》一首,在詩境和詩意上與白香山亦有幾分相似:

庾亮樓中初見時,

武昌春柳似腰肢。

相逢相失還如夢,

為雨為雲今不知。

元詩與香山詩雖詩意相仿,但境界卻不可同日而語。元詩的直白、狹邪之病,在白居易詩中已濾除殆盡,即便齣於童稚之口,亦能雅訓可誦,足見含蓄、蘊藉的“煙雲之法”對閱讀的復雜影響。

當然,我在此引述白居易的這首詩,其目的並非僅僅是為瞭解讀它的內涵和意蘊,而是希望藉用這首詩的意境特彆是“花非花”這一意象,來討論文學的一般特性。在我看來,在“花非花,霧非霧”這一特殊的句式中,包含著肯定與否定、隱藏與顯露、經驗與超越之間的復雜糾纏和交織。花、霧、春夢和朝雲都是一般日常生活中的普通物象,可以被我們的經驗充分認知和解釋。文學所描述的對象總是與我們日常生活經驗發生重疊,文學也隻能在物象和日常經驗的層麵上展開敘事和抒情,也就是說,文學語言和日常生活用語使用的是同一個材料。可一旦進入“文學”的結構,這些普通的物象和經驗就會發生奇妙的變化,正如緊隨而來的“非花”和“非霧”所暗示的,文學不能僅僅在“指事”的意義上被閱讀。我認為,這種“既是”又“非是”的特定結構正是文學特性的基本奧秘。由此我們可以界定齣一係列的復雜的辯證範疇:因為“是”,文學從錶麵上看描述的就是日常經驗、物象、故事、傳奇、言論,因為“非”,文學同時也是想象、境界、寓意和超越;因為“是”,所有的讀者都擁有進入文學世界的請柬,因為“非”,作者的邀請僅僅是一個象徵性的手勢,他並未許諾任何華美的筵席——最終能品嘗到什麼,總是因人而異;因為“是”,文學從理論上說可以被欣賞、解讀乃至被消費,因為“非”,真正意義上的文學不會為日常經驗所穿透,不會被反復消費而磨損。

與李商隱的《錦瑟》一樣,白居易在《花非花》一詩中通過“製謎”嚮讀者發齣邀請,但卻沒有提供任何為現實經驗能輕易俘獲的答案。它撩撥著韆百年讀者的好奇心,這在一定程度上造就瞭它的不可磨損性,從而鞏固瞭它的不朽地位。但如果說,“製謎”是文學的唯一任務,則大謬不然。實際上,文學的“謎語”性質隻有通過“既是又非”的結構纔能得到閤理的說明。作者在“所是”的層麵展開敘事或抒情,但總是通過設喻和取譬暗中改變“所是”的性質,使其意義發生某種偏離,從而將讀者的目光引嚮他途。為瞭防止讀者在“所是”的層麵上流連忘返,某些作者(比如曹雪芹)不惜直接現身,來提醒讀者關注作品另一麵的作者意圖。在《紅樓夢》的第一迴中,作者敘至曹雪芹於悼紅軒中改《風月寶鑒》為《金陵十二釵》時所提絕句,第十二迴中敘至“賈天祥正照風月鑒”時跛足道人的告誡,讀者自可細細玩味。

劉禹锡的《元和十年自朗州至京,戲贈看花諸君子》也是一首語言直白、寓意淺顯且帶有一定遊戲性質的詩作:

紫陌紅塵拂麵來,

無人不道看花迴。

玄都觀裏桃韆樹,

盡是劉郎去後栽。

這首詩既無謎語,也無深奧典故,錶麵上看諷喻的是所謂“看花君子”。稍有閱讀經驗的讀者即便不明所指,也能夠一眼看齣詩中包含的嘲諷意味。結閤標題,讀者也許能隱隱感覺到作者與諸君子之間暗藏著的某種過節。倘若我們不依靠注解,這首詩的“本事”幾乎難以索解,對於作者的動機及其寓意的解讀也會受到一定的影響,正如我們若不知道李龜年是誰,他與杜甫是什麼關係,不知道安史之亂的曆史背景,對《江南逢李龜年》的解讀會大打摺扣一樣。在詩中,劉禹锡提供瞭一些綫索,但卻語焉不詳。這倒不是說,作者在故意與讀者為難,因為在劉禹锡或杜甫的時代,文學閱讀和傳播的途徑、方式與今天大不相同。作品主要通過寄贈和酬唱等形式傳播,也就是說,杜甫的友人與作者一樣遭逢安史之亂,劉禹锡因參與王叔文的改革而受到排擠被貶朗州的經曆也在朋友間廣為流傳,所以那個時代的讀者對於這首詩的“本事”也心知肚明。這似乎有點類似於海德格爾所謂的“前理解”或姚斯的“期待視域”。而沒有這種“前理解”作為閱讀背景,後代讀者若要理解這首詩的敘事所指,則必須藉助於注解和對曆史事件的考證。

正因為劉禹锡在這首詩中的寓意十分露骨,“諸君子”對於這首詩的解讀亦未發生歧義和偏差,劉禹锡在“盡是劉郎去後栽”的自得中席不暇暖,即被再次流放至遠州。而在十四年後,作者再度迴到京師,仍以玄都觀為題,寫齣瞭膾炙人口的《再遊玄都觀》:

百畝庭中半是苔,

桃花盡淨菜花開。

種桃道士歸何處?

前度劉郎今又來。

從這首詩來看,劉禹锡的豪氣仍在,隻是不覺中多瞭一點傷感。作者在序言中也記述瞭重遊玄都觀“蕩然無復一樹,惟兔葵、燕麥動搖於春風”的悲涼。兩首詩串聯起一個二十四年的故事,若將兩首詩連起來一並欣賞,至少可以有以下三種閱讀方式:

第一,讀者僅僅關注字麵含義,也就是作者閃爍其詞的經曆本身和錶麵事實,讀者亦會有“花非花”的恍惚之感。若將這兩首詩翻譯成外文,如不通過注釋,國外的讀者也會不明究竟。

第二,藉助於考釋,讀者將故事或本事還原,從而瞭解作者寫作的緣起和情感狀態,瞭解作者的寓意所指,也就是所謂的“事實真相”,有考據或索隱癖的人解讀到這個層次,也許會有“原來如此”的喜悅。

第三,讀者對這兩首詩的“本事”和寫作的曆史情境完全不感興趣,將文本作為唯一的閱讀對象,像英美“新批評”所倡導的那樣,緻力於文字、修辭、韻律等文本組織結構的“封閉式”精深解讀。這樣一來,讀者可能會在“滄海桑田”或“麥秀黍離”等喻意上發現作者的本文意圖。這實際上是一種超越性的閱讀,即將作者的動機、緣起、曆史背景、現實針對性等等信息放入括號,將文字、修辭和形式視為意義的唯一生産之所。

總體而言,前兩個層次的閱讀之弊端自不待言,即便是第三個層次的閱讀,在我看來,也不是理想的閱讀情境。這一類的讀者也許準確地把握住瞭文本的修辭意和引申意(非花),卻忽略瞭文本規定性的所是(花);強調瞭讀者在閱讀過程的自由,卻取消瞭文本的限製性信息;強調瞭閱讀主動性,而忽視瞭文本産生的曆史情境。真正有效的閱讀,總是一種“既是又非”的結構:我們不能拘泥於“是”的層麵,將作者視為唯一的意義的提供者,把閱讀過程變成對作者經驗的考釋和索隱過程,也不能無視這個“是”,在所謂的文本內部信馬由繮地探幽剔微。

“新批評”自有它的曆史功績,作為一種批評實踐,新批評確實提供瞭一係列全新的方法和視野,但完全濾除掉作品生産性的信息,則是閱讀中的重大誤區。舉例來說,如果我們完全不瞭解“嗟我懷人,寘彼周行”中的“周行”究係何指,“我”指的又是誰,《周南·捲耳》一詩幾乎無法解讀。或者說,這個“我”被解釋為“後妃”、“文王”、“徵人”還是“思婦”;“周行”是解釋為“周之列位”,還是“通衢大道”,文本的寓意也會完全不同。戴震曾說,若沒有製度、名物方麵的基本知識,對《詩經》的解讀是很睏難的。在美國作傢納博科夫心目中,成為一名優秀讀者的前提之一,就是身邊必須有一本字典。

第一章經驗與想象

寫作固屬不易,閱讀又何曾輕鬆?我們所麵對的文本實際上不過是一係列文字信息而已,它既在語法的層麵上(為我們經驗所熟知)陳述事實,也在隱喻的意義上形成分岔和偏離;它既是作者情感、經驗和遭遇的呈現,同時又是對這種經驗超越的象徵;既是限製,又是可能。既然文學作品的意義有待於讀者的閤作,我更傾嚮於將文學視為一種邀約,一種召喚和暗示,隻有當讀者欣然赴會,並從中發現作者意圖和文本意圖時,這種邀約纔會成為一場宴席。

遭遇和經曆

在文學寫作過程中,將作者的經驗內容簡化為一種遭遇和經曆,是十分常見的錯誤。正是這一錯誤的認識,為形形色色的機械反映論和再現論提供瞭注釋。我們不妨假設如下的場景:兩個人同時目睹瞭一場慘烈的車禍,在其中的一人看來,這不過是一場普通的車禍而已,瞬間的刺激也許會讓他大為震驚,但事情過後,他很快將之拋到九霄雲外,生活完好地繼續,就像什麼事情都沒有發生過一樣。而另一個人,由於敏感和脆弱,也許不得不求助於專門的精神治療。

海明威的小說《殺人者》為突發事件作用於人的精神所産生的差異和不同後果提供瞭一個經典的範例。喬治和涅剋作為一場預謀殺人事件的目擊者,對事件的反應迥然不同,事件在兩人身上所産生的後果也有質的差異。喬治在事件平息以後,迅速恢復瞭常態,繼續留在酒店幫工,並以一個成人的口吻對涅剋進行勸慰。而涅剋則顯然無法接受他所目睹的事實,並決定永遠搬離這個小鎮。藉用弗洛伊德的精神分析理論,我們可以清晰地觀察到,在喬治和涅剋麵前突然呈現的,其實不是一場單純的謀殺,而是整個成人世界的冷漠真相,也許最終擊垮涅剋脆弱心理防綫的,還不是這個世界的凶殘,而是成人世界對凶殘泰然處之的冷漠和無動於衷。

布魯剋斯和沃倫曾經正確地將這一過程歸結為“邪惡的發現”。剋裏安思·布魯剋斯、羅伯特·潘·沃倫:《邪惡的發現:〈殺人者〉分析》,見趙毅衡編選:《“新批評”文集》,天津,百花文藝齣版社,2001年。但我覺得,這篇小說也可以被理解為兒童在嚮成年轉化過程中所受考驗的寓言和儀式。喬治成功地經受瞭考驗,接受、辨認和學習瞭成人世界的規則和機製,從而與他的兒童意識告彆;而涅剋則遭到瞭悲慘的失敗,他企圖退迴兒童世界的欲望,如此之強烈,以至於他選擇瞭一個象徵性的行為,通過離開這個小鎮,企圖重返母腹。實際上,作者本人也是一個涅剋式的人物。海明威小說的最大奧秘恰恰在於,作者本人也像涅剋那樣拒絕長大。也許我們不必要求助於海明威的傳記資料,隻要將他的《在密執安北部》與《老人與海》做一個簡單的比較,即可得齣上述結論。海明威從《在密執安北部》這樣的早期作品至《老人與海》,似乎一直在重復同一個主題,關注同一個問題,那就是兒童世界與成人世界的尖銳對立。他始終未能緩解或消除這一對立。

因此,“經驗”這個看似簡單的詞語中,所包含的內容,至少涉及以下兩個方麵:其一是經曆或遭遇;其二是不同的主體對這種經曆和遭遇所産生的一係列反應。中國傳統文論特彆注重作者的閱曆和經世的深廣,強調“知人論世”,強調“行萬裏路”一類的生活經驗積纍。而在西方的美學和文學傳統中,“生活是寫作的導師”這一類的規箴也由來已久,甚至我們從存在主義“存在先於本質”這句著名的格言中,也可以看齣它在當代的延伸。從某種意義上來說,對寫作而言,經曆和遭遇的獨特性、奇異性和劇烈程度,並非無關緊要,而且它對於創作的作用也已經被大量的文學事件所證明。假如瀋從文沒有鳳凰地方的經曆積纍,沒有十九歲就遊曆瞭大半個中國的奇特經曆,他絕大多數傳奇故事的寫作是無法想象的。狄更斯的情形也與此相仿。

但是,將這種經曆和遭遇完全絕對化,也是有問題的。西方現代文學理論特彆注重個體的“反應”:一方麵考慮到單純事件在個體身上留下印記的差異性,同時也暗示瞭社會和時代的變化——18世紀末以來,隨著資本主義的發展,科技、交通和傳媒的突飛猛進,個人經驗差異在迅速縮小。對霍桑、普魯斯特、卡夫卡這樣一類本雅明稱之為“足不齣戶,閉門造車”的小說傢來說,經曆一場戰爭,與觀看一朵鮮花,具有完全相同的效能。關鍵似乎不在於經曆本身的奇特,而在於這種經曆是否對主體産生影響以及這種影響的心理沉積。普魯斯特的《追憶似水年華》是眾所周知的例子。

阿多諾在其遺著《美學理論》(1970)中將“經驗”直接解釋為主體的反映,也許是最極端的個案。阿多諾的重要發現之一在於,反映或領悟不僅涉及主體的認知能力或智力水平,它還與主體的氣質、心理狀況、性彆、身體有著密切的關係。經驗和遭遇本身不過是某種反映的材料和契機而已。正是由於肺病和疑病癥,卡夫卡認識到,對於彆人而言的一次小小的噴嚏,很可能就會結束他脆弱的生命。他重復瞭剋爾凱戈爾那個著名的聲明:世人眼中的大事,在我看來毫無意義;世人認為的屑小之事,對我而言卻是異常重大。參見彼得·P.羅德選編:《剋爾凱戈爾日記選》,題辭,上海,上海社會科學院齣版社,1995年。正是在這個意義上,作傢的纔華和能力,在過去往往被解釋為天賦異稟似的洞察力和智慧,在今天它更多地指嚮主體的敏感性。不同的主體(比如說男性和女性)身體、心理狀況及敏感程度固然韆差萬彆,但同時,單個的主體也不是一個不言自明的固化的結構,而是一個有待完成的曆史化過程的産物。由於主體的建構過程受到社會意識形態,或者語言係統的規訓和製約,這種敏感性也不能被神話化和絕對化。按照什剋洛夫斯基的分析,主體在認知和創作的過程之中,毫無疑問會受到自動化識彆模式的製約,他所提齣的“陌生化”概念不僅涉及作傢對於創作風格和形式的敘事策略,同時也暗示瞭作者在經驗上的反省和重組。

前言/序言

本書所討論的問題,除瞭文學(特彆是小說)的敘事和修辭之外,亦涉及一般文學現象,尤其是文學及其功能的曆史演變。在我看來,20世紀的文學研究,不論是在西方,還是在受其影響的中國,固然發現和發明瞭一係列的規範、模式、概念和方法,但也堆積瞭不少成見、偏失甚至是謬誤。我以為,在文學麵臨大規模衰退的今天,重新來清理這些曆史的堆積物和分泌物,正當其時,因為這關係到文學可能的新生和齣路。本書的寫作,主要以小說這一文體為考察對象,對文學寫作、批評和理論的諸多方麵進行初步的辨析。

關於寫作本書更深一點的動機,讀者可參看“導言”一節,此處不再贅述。剩下的或許還有一個微不足道的願望,那就是與讀者分享小說與文學之美。

文學雖為失敗者的事業,然物有獨至,小道可觀。因積授課、創作所思和暇日閱讀所感,以無益遣有涯,而成此書。野人獻芹,求教於博識通雅之士而已,豈有焦桐中郎之望?

用戶評價

我發現,隨著年齡的增長,我對世界和人生的理解也在不斷深化。我開始對那些曾經不屑一顧的細節産生興趣,開始對那些曾經模糊不清的概念産生疑問。我渴望能夠有一種方式,讓我能夠更深刻地理解那些復雜的情感,更準確地錶達那些微妙的思想。文學,對我來說,一直是一個既熟悉又陌生的領域。我讀過不少書,但總感覺自己是在“讀”文學,而不是在“體驗”文學。我渴望能夠真正地走進文學的世界,去感受它的溫度,去領略它的風采,去理解它所蘊含的智慧。“文學的邀約”這個書名,像是一聲清脆的鍾聲,在我的心靈深處迴響,它在告訴我,有一個地方,有一個世界,在等待著我的探索。我希望這本書能給我帶來一種全新的視角,讓我不再隻是一個被動的接受者,而是能夠成為一個主動的參與者,一個能夠與文學進行深度對話,從而豐富我精神世界的人。

評分我一直對那些能夠用文字觸動人心的作品充滿敬畏。我曾試圖模仿,試圖藉鑒,卻總覺得畫虎不成反類犬。我常常睏惑於,那些經典的作品,究竟是如何做到如此深入人心的?是精妙的構思?是華美的辭藻?還是作者的真情流露?我渴望能夠解開這個謎題,能夠理解文學的力量究竟來源於何處。我希望這本書,不是簡單地羅列一些作傢和作品,而是能夠深入淺齣地剖析文學的本質,它能讓我明白,為什麼有些故事能夠穿越時空,引起共鳴,為什麼有些文字能夠成為永恒的經典。“文學的邀約”這個名字,帶著一種溫和而堅定的力量,它不像是一個強硬的命令,而更像是一種溫柔的呼喚。我期待它能為我打開一扇新的窗戶,讓我得以窺見文學世界的無限可能,也讓我更清晰地認識到,在文字的世界裏,我還有多大的成長空間,以及如何去挖掘和發展自己潛在的文學天賦。

評分在快節奏的現代生活中,我常常感到一種精神上的疲憊。每天被無數的信息洪流裹挾著前進,心緒不寜,很難靜下心來,去品味那些需要沉浸和思考的東西。文學,對我來說,曾經是一種逃離,一種慰藉,但有時,我又會因為自己閱讀的淺薄而感到焦慮。我常常在想,為什麼有些人能夠從簡單的文字中讀齣萬韆氣象,為什麼有些人能夠將生活中的點滴感悟升華成雋永的篇章?我多麼希望,能有一本書,能夠幫助我打破這種局限,能夠教會我如何在一個喧囂的世界裏,尋找到一份寜靜,一份屬於自己的精神傢園。這本書的名字,“文學的邀約”,對我來說,就像是一個久違的信號,它在告訴我,不必急於趕路,可以放慢腳步,停下來,去感受,去思考,去與文字進行一次深情的對話。“文學的邀約”,它或許不是一個目的地,而是一個過程,一個邀請我踏上探索之旅的過程,而我,已經迫不及待地想要開始這場旅程瞭。

評分這本書的封麵上,“文學的邀約”這幾個字像是一張泛著古老光澤的請柬,散發齣一種莫名的吸引力。我拿到它的時候,心頭湧起一股期待,仿佛即將推開一扇通往奇妙世界的大門。我曾幾何時,在某個深夜,獨自一人,對著窗外的星辰,試圖用笨拙的文字捕捉那些難以言喻的情感,試圖描繪那些隻存在於我腦海深處的畫麵。然而,每一次嘗試,都感覺像是隔著一層薄霧,無法觸及真實的靈魂。我渴望能有一盞燈,照亮我前行的道路,告訴我如何纔能更深刻地理解那些偉大的作品,如何纔能更自由地錶達內心的聲音。“文學的邀約”似乎就是這樣一盞燈,它不僅僅是一本書,更像是一位循循善誘的導師,一位能與我心靈共鳴的朋友。我迫不及待地想翻開它,想知道它會為我揭示怎樣的文學秘密,想知道它會如何引導我,讓我在文字的海洋中找到屬於自己的坐標。我希望它能教會我如何去感受,去體味,去沉浸,讓我在閱讀的過程中,不再是旁觀者,而是真正的參與者。

評分我一直覺得,好的文學作品,就像一麵多棱鏡,摺射齣人生的百態,映照齣復雜的人性。可我常常感到,自己似乎隻能看到其中一兩個簡單的切麵,而忽略瞭那些更深邃、更豐富的層次。讀彆人的故事,我能被情節所吸引,被人物的命運所牽動,但總感覺少瞭點什麼,仿佛隔靴搔癢,無法真正觸及到作者的心靈深處。我渴望有一種能力,能讓我穿透錶麵的文字,直達作品的核心,去理解作者的創作意圖,去感受他/她想要傳遞的情感與思想。這種渴望,就像是飢餓的人渴望食物,就像是乾渴的人渴望水源。“文學的邀約”這個書名,恰恰擊中瞭我的這種渴望。它不像是枯燥的理論講解,也不像是冰冷的學術分析,更像是一種邀請,一種邀請我去探索、去發現、去體驗文學世界的邀請。我期待它能提供一種新的視角,一種不同的理解方式,讓我能從更廣闊的視野去審視那些我曾讀過或將要讀的作品,從而獲得更深刻的體悟。

評分我正在上格非老師的課,捧個場

評分特彆,我的愛人。他皺眉時,大鼻子靠左有道垂直的皺紋。他的頭發濃密。他的嘴巴寬大、柔軟而溫熱。他當然結婚瞭。當然。當然。我初次注意到他時他四十歲,七年後我倆成瞭戀人。當時我

評分塑封的,紙質挺好,物流也快,滿足瞭需求。

評分這本書品相極佳包裝完美,拿在手中簡直幸福死瞭

評分好好好好好還好還好啊還哈傢啊哈哈哈哈哈哈

評分非常非常好非常非常好

評分啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

評分好久之前買的瞭,一個個評價真的好麻煩啊,書全新,很好,為瞭京豆。

評分早就想買的非常好的文學名著,618非常給力,很好很滿意,讀後再追加好評!

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![周末與米蘭聊天:兩根弦的小提琴(音樂篇) [9-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11436220/rBEhWlNKmUYIAAAAAANQ_qslJDQAALu7AAAAAAAA1EW106.jpg)

![鳳凰山/中國名傢經典原創圖畫書樂讀本 [3-6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11758573/55dfba55Nf4c6d97c.jpg)

![你是我的妹 [6-12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11906680/57469465N215a099c.jpg)