具体描述

编辑推荐

刘再复说:“一个学者zui重要的品格是崇尚真理。一个作家zui重要的品格是真诚。无论作家采用什么写作方式,呈现怎样不同的风格,作为创造主体的作家,必须真诚。真诚是作家的写作态度,又是作家的伦理道德。以真诚的态度写出真实的人性与真实的生存环境,不欺骗读者,就是善。”刘再复在这本书中实现了zui高程度的真,把自己的人生、内心历程与真实的精神世界和盘托出。

思想者自述文丛:

一群当代中国耳熟能详的人文名家;

一部多领域、多声部多重奏的文化交响;

一次思想界活化石般如椽巨笔们的倾情自述;

一场值得期待的群英荟萃的传记盛宴……

内容简介

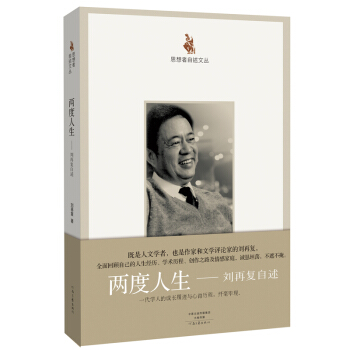

刘再复是自80年代以来在华文界就极有影响的人文学者、评论家和作家,其著述和文学观深刻影响了一代又一代人。该书以真诚坦率不虚饰的态度,恳谈自己的读书时代、学术研究及写作历程,兼及文化批判以及自己“两度人生”不同的人生观,等等。一代学人的成长履迹与心路历程,尽在其中。

作者简介

刘再复,1941年出生。福建南安人。1963年毕业于厦门大学中文系。后进入中国社会科学院。曾任研究员、中国文学研究所所长、《文学评论》主编,兼任国务院社会科学基金会文学组负责人。1989年出国后曾在芝加哥大学、科罗拉多大学、斯德哥尔摩大学等院校担任访问学者、客座教授、讲座教授。著有《漂流手记》十卷及《人论二十五种》《太阳?土地?人》《人间?慈母?爱》《寻找的悲歌》等散文和散文诗集。出版的学术著作有《鲁迅美学思想论稿》《性格组合论》《文学的反思》《论中国文学》《放逐诸神》《童心百说》《文学常识二十二讲》等。

目录

关于两次人生的答问 刘再复 吴小攀------------------

读书时代----------------------------------------

社科院岁月--------------------------------------

去国怀乡----------------------------------------

归国之路------------------------------------

婚姻家庭-----------------------------------------

学术研究------------------------------------

散文创作----------------------------------------

文化批判------------------------------------------

读书经验-----------------------------------------

师友纪事------------------------------------------

历史人物评骘--------------------------------------

“忏悔意识”--------------------------------------

关于当下世事------------------------------------

关于第一人生与第二人生---------------------------

关于祖国---------------------------------------

关于知识----------------------------------------

关于政治----------------------------------------

关于理想社会-------------------------------------

关于近代史--------------------------------------

关于革命与启蒙-------------------------------------

关于宗教-----------------------------------------

关于文学--------------------------------------

关于哲学思维------------------------------------

关于后现代主义---------------------------------

警惕文化变形变质--------------------------------

关于禅宗文化-------------------------------------

关于回归童心--------------------------------------

渐进式文化更新-----------------------------------

走向人生深处 刘再复 吴小攀-------------

第一人生与第二人生概说----------------------------

两次人生不同的人生观--------------------------

我的写作史-----------------------------------

写作的五个维度----------------------------------

“我注鲁迅”和“鲁迅注我”的幼稚开端------------------

人性真实的第一次呼唤-------------------------------

“主体飞扬与超越”引发的论争--------------------------

为了现实对话的传统批判------------------------------

走出共犯结构和中西文学的宏观比较----------------------

第二人生的自救性写作-------------------------------

《告别革命》两边不讨好--------------------------------

返回古典与梦醉红楼---------------------------------

两座地狱之门的发现----------------------------------

守护个性“五四”和拒绝孔子还乡-------------------------

人性真实的第二次呼唤-------------------------------

历史长河中的15种思想颗粒----------------------------

最后的觉悟:无目的写作-------------------------------

刘再复“自述”文选--------------------------

学术自述-----------------------------------------

第三旅程告示--------------------------------------

回望80年代--------------------------------------

上海,助我思想飞扬的上海-----------------------------

刘再复简明年谱 刘锋杰 李春红-------------------

刘再复著作出版图表 叶鸿基整理-----------------------

后记--------------------------------------------

精彩书摘

吴小攀:您给人的总感觉,是积极、严肃地对待人生。用“积极”和“严肃”这两个词语描述您的人生,合适吗?

刘再复:合适。我对待人生的确是“积极”的,我觉得对于一个人尤其是对于一个知识分子,没有什么比“消沉”更容易的了。人生最可怕的状态是懒洋洋的状态。我一直认为,人生有很严肃的一面。这并不是说,人生需要老是板着面孔,什么方面都很严肃,例如吃饭、游玩、上厕所等等,就不要那么严肃。谈情说爱也别那么严肃,但确有严肃的一面。对待工作,对待知识,对待历史,对待祖国,对待维系人类社会的基本道德规则,等等,都有极严肃的一面;在这些方面,我告诫自己要严格地守持道德底线。1989年我到美国后,许多朋友劝我申请政治避难,但我坚决拒绝。对于我来说,这是良知拒绝。良知系统包括良知关怀与良知拒绝两个方向。拒绝也是良心的一种表现。我在两年后申请了杰出人才绿卡,并获得批准。

吴小攀:您喜欢禅宗,禅宗是很随意的,它能称得上是积极、严肃吗?

刘再复:我的确喜欢禅宗,它的确有随遇而安的一面,也就是生活得很自然的一面。有这一面,才能放下对权力、财富、功名的追求,才能超越无所不在的世俗功利的诱惑。但禅宗尤其是慧能,他们对待生活是很严肃的,他们破妄念,也拒绝妄言妄行。他们一直在思索人生的真谛,努力悟“道”,也就是向世界的真理靠近,这种态度其实是很积极很严肃的。

吴小攀:您积极严肃而又能放得下的人生态度背后,一定有坚定的人生观,能不能讲讲您人生观的基本点是什么?

刘再复:我从未刻意地给自己制定人生观的基本点,但我的立身态度又确实与常在脑中心中盘旋的几个念头有关。例如,“人生只一回”,这个观念从少年时代开始就影响了我。开始接受这一观念是从《钢铁是怎样炼成的》这部苏联小说那里学来的,小说主人公保尔?柯察金那一段话对我影响很大:“生命对于我们只有一次。一个人的生命应当这样度过:当他回首往事的时候,他不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞耻。”这位革命英雄确实影响了我。这之后,我又接受爱因斯坦“走一遭”的思想。他临终前告诉家人说,如果你们想纪念我,就在我的碑石上写一句话:“爱因斯坦到过地球一回。”这是另一次对我心灵的冲击,它使我更自觉地意识到,我们只是来地球一回,不会有第二回。要充分珍惜这一回,要积极对待这一回。这一回不可重复,不可重演。每一瞬间都不可复制。

吴小攀:这一回还很短,几十年而已。

刘再复:对,人生只一回,是第一观念。人生只是瞬间,这是我的第二观念。什么真理都可能是相对的,但说人生很短,时间不够用,则肯定是绝对真理。因为人生只是瞬间,转眼即逝,因此要充分珍惜,更应当积极,要尽可能地吸收各种知识,尽可能地生活与工作。

吴小攀:据说您每天6点钟就起来写作,几十年如一日,精神状态极好,是否与这种人生观念有关?

刘再复:当然有关。我从小就有早起的习惯,“闻鸡起舞”,对于我来说,是无师自通。听祖逖故事之前,我就闻鸡起舞了,不过不是如祖逖起而舞剑,而是起而读书写作。后来读了曾国藩呼唤子弟“黎明即起”的家书,我更是珍惜每一个早晨,珍惜每一个黎明。黎明太美了,我千百次感慨过。早起不仅是为了赢得早晨的时间,而且是一种积极的人生状态。

吴小攀:把握“人生只是瞬间”的道理,一定还影响了您的内心和您的整个性格与品格。

刘再复:很对。所以我特别欣赏诗人艾青对我一再重复的一句话:因为人生很短,所以不能讲假话。第一次听到这句话时,灵魂受到震动。是啊,既然人生这么短,我们为什么要扭曲自己的灵魂和自己过不去,为什么要违背自己的天性与天真去说一些迎合社会、迎合他人的假话。人生这么短,我们的灵魂应当高高地站立于大地之上,来地球只一回,灵魂应当快快乐乐、堂堂正正地诉说自己的观感,该说的话就说,不情愿说的话就不说,这才是诗意栖居。

吴小攀:艾青的说法是有一个逻辑,就是人生短所以不可讲假话。那么,是否可以说,人生如果长了是不是可以在某些时候“扭曲”一下自己?

刘再复:恐怕不能这么说。人生即使超过百年,也还是很短,在宇宙运行中,也只是一刹那。面对无限的时空,生命实在太渺小、太脆弱,人生绝对是短的,活到200岁也是短的。艾青正是看到人生只是短暂的存在,因此觉得这一存在必须拥有尊严。而要拥有尊严,关键是要活在真实中,而不是活在虚假中。

吴小攀:面对无限时空,我们个人感到很渺小,许多人的人生空无感,是不是也是从这里产生的?

刘再复:面对无限时空,知道时间空间没有边界,也就是知道“天高地厚”和自己的无识无知,这才有高贵,才有谦卑。人贵有自知之明,首先是贵在知道自己在大宇宙、大时空中的位置,在空间中,我们只是一粒尘埃;在时间中,我们只是短暂的一闪烁。了解这一点,可以避免充当不知天高地厚的“妄人”。“文化大革命”的一个负面后果,是制造了一大群天不怕、地不怕、不知天高地厚的妄人。这些人极端自恋、自负,极善于自售、自吹。

吴小攀:这种文化性格是不是与“文化大革命”中教育被破坏有关?

刘再复:当然有关。“教育革命”的危害,在当时只能看到表面,也就是当时只能看到校舍门窗被打破,老师被污辱,师道尊严扫地。而对深层的破坏则要在20年、30年后才能呈现出来,现在一些五六十岁的学人、政人、商人,就是当年的红卫兵。他们的排他性、攻击性以及无道德底线意识和无规则心态,现在全都暴露出来了。“文化大革命”中的“造反有理”,使他们把“无法无天”视为天经地义。

吴小攀:在第一人生与第二人生中,您个人的人生观有没有变化?

刘再复:如果用《易经》的语言来表达,我想这样回答:有“不易”的一面,又有“易”的一面。郑玄(郑康成)说《易经》包含三易,即“简易”“变易”和“不易”。“简易”是指万物由简向繁发展变化,相当于我们今天所说的渐变。“变易”则指万物的较大的变动,相当于我们今天所说的变革,甚至包括裂变、突变。“不易”则是指永恒不变之理与永久不变之态,如“天地之大德四生”,这个基本大道理是千年不朽、万年不易的。对我来说人生也有不易的理念,这就是积极、严肃、奋发、崇尚真理等基本点永远不能变,无论是在第一人生中还是第二人生中都一样。但是,立身态度却有所变化。这种变化很难描述,我们不妨借用萨特的存在主义命题来说明一下。他的著名公式叫作“存在先于本质”,我理解为“生活先于生活的意义”。在第一人生中的青年时代,我拒绝这一公式,绝对履行反命题,即履行“本质先于存在”,也就是先确认生活的目标与生活的最高目的,然后再生活。作为少先队员与共青团员,我首先确认的是共产主义目标,然后为此而生活,甚至可以为此而牺牲。1986年我提出“文学主体性”命题,开始打破“本质先于存在”的公式,强调了作家首先是作家(不是革命者),是个体(不是整体代表),是文学存在(不是现实的党派存在),把现实主体与艺术主体分开。认为作家诗人进入文学艺术活动应当悬搁现实主体特性(党派性),而以艺术主体的特性(超越性、个性)参与文学艺术活动。也就是说,先为文学而文学,为艺术而艺术,然后,再为意义而文学和为意义而艺术。我在论文中认定意义乃是艺术创造的产物,不是预设的先验之物。“论文学的主体性”背后的哲学是“存在先于本质”,结果引起了强烈反弹。当时我自己心里明白我在做哲学变易,但不公开端出存在主义命题,否则反弹将更剧烈。不过,80年代我的行为还是止于文学理念的变革,自己的立身态度并没有变化,基本上还是本质在先,存在在后,还是把国家事业、集体事业放在第一位,认为自己提出的文学新观念、新方法也是为了国家文学事业的繁荣。在社会现实生活层面上,我的人生观重心还是整体、集体而非个体。

到了海外之后,也就是进入第二人生之后,我没有什么整体、集体事业的责任在身,完全回归到个体,只用充分个人化的眼睛看世界、看人生、看文学艺术,自然地就把“存在”放在首位。写作只是个体生命需要,没有任何外部需要,包括没有个人的功名需要,只是为文学而文学,所以我在《红楼四书》的总序中称赞王强说得好,他说我的海外写作,很像讲述“一千零一夜”故事的那个宰相女儿,讲述只是为了活下去,不讲述就没有活下去的理由,就没有明天,讲述完全是个体存在的生命需求,没有其他的“本质”需求和意义需要。在海外20年,我也首先为生活而生活,放下许多精神包袱而生活,充分生活,充分活在当下,不再为未来的某个“本质”操心,不再为自己制造任何幻象,因此活得很自在,可说是得大自在,至少是得小自在。但我仍然抓紧时间,20年如一日地天天黎明即起,从早晨6点到9点绝对处于沉浸思考状态、面壁写作状态。自由自在并不等于对自己自由放任,我还是一如往昔地积极生活,只是不像以往那么沉重。

吴小攀:读您的《漂流手记》,感觉您到海外对于人生的瞬间感加重了,但又让人感到轻松,这正是您已告别了许多“本质”而充分活在当下。

刘再复:是的,既不纠缠于过去,不迷恋过去的光荣,也不执着于未来,不再制造幻想与乌托邦,只活在当下,就在当下感悟真理,创造存在意义。

……

用户评价

这本书的标题,尤其是“两度人生”这几个字,立刻勾起了我的好奇心。作为一本“思想者自述”,我预感这不会是一本平铺直叙的流水账,而更可能是一次深刻的灵魂剖析。我特别好奇,究竟是什么样的经历,让刘再复先生的人生被划分为“两度”?是某种重大的社会变迁,某种个人命运的转折,还是内心深处某种信念的崩塌与重塑?这种“两度”是否意味着某种巨大的反差,某种彻底的改变,甚至是“脱胎换骨”?我非常期待在这本书中,能够窥见他如何回顾过往,如何审视自己,又如何在经历过“一度”人生后,开启了那个截然不同,却又可能更加成熟和深刻的“二度”人生。我希望能够从中了解到,一个真正的“思想者”,是如何在人生的跌宕起伏中,保持独立思考,并最终找到属于自己的生命意义和价值的。这种对人生复杂性和丰富性的深刻描绘,是吸引我的最大亮点。

评分“思想者自述文丛·两度人生:刘再复自述”,这个书名本身就充满了故事感。我对于那些能够深刻反思自身经历,并从中提炼出思想精华的自述作品,一直抱有浓厚的兴趣。“两度人生”这个说法,更是点燃了我探究的欲望。它暗示着一种生命的转折,一种内在的蜕变,一种超越了简单的线性叙事的复杂人生。我迫不及待地想知道,是怎样的经历,怎样的思考,让刘再复先生的人生呈现出“两度”的样貌?是某个时代的洪流,某个重大的历史事件,塑造了他的人生轨迹?还是他自身不断进行的自我审视和精神探索,促使他完成了从“一度”到“二度”的跨越?我期望在这本书中,能够看到一位思想者如何坦诚地剖析自己,如何深刻地理解人生,以及如何在不断的自我超越中,抵达新的认知高度。这种对人生深度和思想广度的追求,正是我在阅读中不断寻觅的。

评分我一直对那种能够引发读者深度思考的文学作品情有独钟,而“思想者自述文丛”这个系列名称,无疑就已经点明了其核心价值。当我看到“两度人生:刘再复自述”这个具体书名时,我脑海中立刻浮现出无数关于人生际遇、身份认同和精神蜕变的画面。特别是“两度人生”这个概念,极具启发性。它不像是一帆风顺的单线叙事,而是暗示着一种戏剧性的转折,一次深刻的自我重塑。我不禁猜测,是什么样的经历,什么样的反思,促使一位“思想者”经历了如此显著的人生划分?这种“两度”是外部环境的强迫,还是内在觉醒的必然?我非常好奇刘再复先生将如何在这本书中,细致地描绘他从“一度”走向“二度”的整个过程。这其中必然包含了大量的内心挣扎、思想碰撞,以及对过往的审视和对未来的期许。作为读者,我希望能够在这本书中,跟随他的脚步,一同体验这种生命轨迹的深刻转变,从中汲取关于勇气、关于智慧、关于如何在变化中找到自我的力量。这种对人生本质的探索,对精神历程的呈现,是我期待从这本书中获得的宝贵财富。

评分“思想者自述文丛·两度人生:刘再复自述”,光是这个书名就足够吸引眼球。我一直对那些有深度、有思想的自述性作品充满好奇,而“思想者”这个前缀,更是将期待值拉满了。更何况是“两度人生”,这绝非简单的个人经历回顾,而是可能蕴含着某种重大的转折、蜕变,甚至是精神上的涅槃。我特别想知道,在刘再复先生的人生中,究竟是怎样的经历,怎样的思考,构成了这“两度”?是某个关键的节点,某种深刻的顿悟,让他的人生有了截然不同的面向?又或者,这种“两度”是一种持续的自我反思和超越的过程?我期待在这本书中,能看到他对生命、对社会、对历史的独特见解,看到他如何在不同的人生阶段,以不同的视角审视世界,又如何在这种审视中不断塑造和完善自我。这不仅仅是一本传记,更像是一次对人生哲学和社会现实的深度探讨。我对这种能够引发读者共鸣,并启迪更深层思考的作品,有着天然的向往。

评分这本书的书名本身就带着一种引人入胜的张力,“思想者自述文丛”预示着这是一次深刻的内心探索,而“两度人生:刘再复自述”则直接点明了作者的身份和这本书的核心——他的人生经历,并且不是一次寻常的线性叙事,而是“两度”,这暗示着某种转折、蜕变,甚至是重生。我一直对那些能够坦诚剖析自己人生轨迹,尤其是那些经历过重大转折的人物传记或自述深感兴趣。因为人生中的“两度”往往意味着放弃了旧的自我,迎接新的可能,这其中必然充满了挣扎、反思和智慧。想象一下,一个人的生命旅程并非一帆风顺,而是经历了某种彻底的改变,仿佛经历了两次截然不同的人生。这种经历会让一个人对生命、对社会、对自我产生何等深刻的洞察?我迫切地想知道,是什么样的事件,什么样的思考,让刘再复先生的人生划分为“两度”?这种划分是外部环境的剧变,还是内心世界的觉醒?他又是如何在这种改变中寻找新的意义和方向的?作为读者,我期待在这本书中,能够窥见一位智者如何面对人生的起伏,如何在不断的自我否定与重建中,抵达新的精神高度。这种对生命深度的挖掘,对精神成长的追溯,是吸引我的最根本原因。

评分一本好书,值得推荐。好!

评分一本好书,值得推荐。好!

评分一本好书,值得推荐。好!

评分好

评分一本好书,值得推荐。好!

评分好

评分好

评分一本好书,值得推荐。好!

评分一本好书,值得推荐。好!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有