具体描述

内容简介

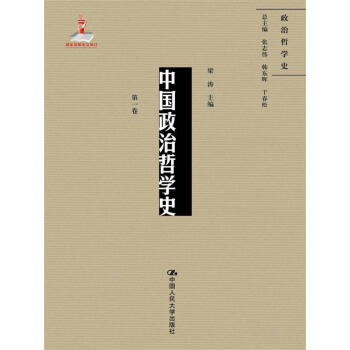

《中国政治哲学史》(第一卷)系统考察了老子、孔子、墨子、商鞅、孟子、庄子、荀子、韩非八位思想家,以及黄老学派、名家学派的政治哲学,希望以点带面,由点及面,逐步深入,层层推进,对中国先秦政治哲学史做出较为全面、系统的把握。本书在孔子的正名哲学、名家的政治哲学内涵、孟荀政治哲学的对比、道德与政治的关系、法家政治哲学的特色等方面提出了自己的看法,可供学界参考。本书由多位学者共同撰写,既相互呼应,又保持相对独立性,是一部集体合作完成的政治哲学史著作。

作者简介

梁涛,中国人民大学国学院教授、博士生导师、副院长,《国学学刊》执行主编。教育部“长江学者”特聘教授,山东省“泰山学者”特聘教授。主要研究中国哲学史、儒学史、经学史、出土简帛等,出版《郭店竹简与思孟学派》《儒家道统说新探》《“亲亲相隐”与二重证据法》等,其中《郭店竹简与思孟学派》获多项人文社科奖。入选北京市中青年社科理论人才“百人工程”、中国人民大学“明德学者”、教育部“新世纪优秀人才”、北京市“四个一批”社科理论人才等。

目录

前 言梁 涛1

第一章 无为与自然:老子的政治哲学曹 峰14

第一节 老子对社会矛盾的揭露与批判16

第二节 “道物论”是老子政治哲学的基础20

第三节 圣人的“无为”与百姓的“自然”24

第四节 多元共生与公平公正27

第五节 反向的政治思维:守柔与不争30

余论 老子的政治哲学是否为愚民之策和权谋之术36

第二章 正名致思:孔子的政治哲学梁 涛 苟东锋39

第一节 仁:“成己”与“爱人”40

第二节 “一以贯之”与“下学上达”46

第三节 孔子正名研究范式之反省49

第四节 孔子正名致思的双重结构54

第五节 孔子正名政治的运作模式58

第六节 正名政治中的二元现象63

第三章 兼爱:墨家的政治哲学杨武金67

第一节 “兼相爱,交相利”68

第二节 选贤任能,尚同下效71

第三节 强本节用,尚力明法78

第四章 天下与国家:商鞅的政治哲学王威威84

第一节 政治权力及法的起源85

第二节 天下之利、国家利益与个人利益88

第三节 “述仁义于天下”的政治理想93

第五章 民贵君轻:孟子的政治哲学梁 涛98

第一节 以善为性:仁政的人性论根据99

第二节 民贵君轻:政权的合法性基础107

第三节 仁政与王道:政治的核心内容112

第四节 “以义为利”:政治的正义性原则117

第五节 “从道不从君”:士的为政原则121

第六节 孟子政治哲学的反省与评价125

第六章 自然与无为:《庄子》的政治哲学王威威132

第一节 道与万物自然133

第二节 万物自然与权力的消解137

第三节 人性与制度约束142

第四节 在宥天下与至德之世148

第五节 天道与秩序152

第六节 君无为而臣有为159

第七章 天道与人道:黄老道家政治哲学曹 峰164

第一节 黄老道家的基本特征165

第二节 从玄虚的“道”到可以效法的“天道”168

第三节 从“道”到“名”“法”173

第四节 从人性到法律177

第五节 “黄”与“老”的关系180

第八章 无名与有名:名家的政治哲学曹 峰185

第一节 作为一种政治思想的“形名”论、“正名”论、“名实”论188

第二节 战国秦汉时期“名”“法”对举的普遍现象205

第三节 “名”“法”对举形成的原因212

余论 “名”是一种力量216

第九章 隆礼重法:荀子的政治哲学林宏星220

第一节 政治、道德与政治的道德基础221

第二节 德的可欲性与政治的可行性223

第三节 “推恩而不理,不成仁”225

第四节 “礼义之谓治”227

第五节 “善者,正理平治也”230

第六节 范的“奠基”与“动机”234

第十章 法、术、势:韩非的政治哲学王威威241

第一节 好利、自为的人性基础242

第二节 法与君主权力246

第三节 仁义之治、礼治与法治253

第四节 自然之势与人设之势256

第五节 形名参同与循名责实之术264

索 引273

用户评价

对于一个对思想史抱有浓厚兴趣的普通读者而言,这本书成功地架设了一座通往深奥殿堂的桥梁,它既有足够的学术深度,又保持了令人愉悦的阅读体验。我特别欣赏作者在处理那些敏感或存在争议的历史人物和思想流派时所持有的那种冷静而又充满敬意的态度。没有武断的褒贬,只有对思想内在线索的细致梳理和合乎逻辑的推演。这种平实的叙述方式,反而让那些原本僵硬的理论变得鲜活而富有生命力。读完后,我感觉自己的知识体系得到了一个极大的梳理和强化,对于理解中国传统社会运行的底层逻辑,有了一种前所未有的清晰感。这绝对是一部值得反复阅读、细细品味的力作,它带来的不仅仅是知识,更是一种深层次的文化自觉。

评分这本书的装帧设计给我留下了极其深刻的印象,那种沉稳而又不失厚重的质感,仿佛预示着里面内容的重量。翻开扉页,就能感受到出版方在细节上的用心,纸张的触感非常舒适,印刷的字体清晰,排版疏密得当,读起来让人感到非常享受。我尤其欣赏它在处理历史脉络时的清晰度,尽管主题宏大,但作者显然花费了大量精力去梳理那些复杂交织的思想流派,使得即便是初次接触中国古代政治思想的读者,也能循着清晰的逻辑线索逐步深入。那种将碎片化的思想片段整合进宏大历史叙事的功力,真的令人叹服。它不像某些学术著作那样高高在上、拒人千里之外,而是以一种近乎对话的方式,引导读者去思考那些跨越千年的政治智慧与困境。从书本的整体呈现来看,它无疑是一部可以常置于案头,时常翻阅的精品力作,光是捧在手里,就能感受到一股扑面而来的学术气息和文化积淀。

评分说实话,当我拿到这本书的时候,心里其实是有些忐忑的,毕竟“政治哲学史”这个范畴听起来就意味着艰涩难懂。然而,阅读过程中的体验却出乎我的意料。作者的文笔并非那种晦涩的学院腔,而是带着一种叙事的节奏感和生动的画面感。他似乎有一种魔力,能够把那些抽象的政治理念,比如“德治”、“权谋”、“民本”等等,描绘得栩栩如生,好像那些古代的哲人就在我们面前慷慨陈词。特别是涉及到权力合法性来源的讨论时,那种层层递进的论证结构,极大地激发了我的求知欲。我甚至有几次是连夜读完了一个章节,生怕错过任何一个细微的转折点。这种引人入胜的叙事能力,对于严肃的历史哲学著作来说,是极其难得的品质。

评分这部作品的结构安排和章节划分,体现出作者非凡的宏观掌控力。它不是简单地按照时间顺序铺陈,而是将思想的演变置于清晰的政治变迁的框架之下,使得每一次思想的转向都有了坚实的时代背景支撑。这种“理论与实践”双重聚焦的写法,极大地增强了阅读的代入感和现实关怀。我发现自己开始习惯于用这种“历史的纵深感”去审视当下的问题,思考那些古老的政治智慧在现代社会依然可以提供的参照系。书中的注释系统做得非常扎实,每一个关键概念的来源和争议点都清晰地标注出来,这对于想要进行更深入研究的读者来说,无疑是提供了极大的便利和引导,显示了严谨的学术态度。

评分我花费了相当长的时间来消化这本书中探讨的那些核心概念,最让我感到振奋的是作者在处理不同学派间的张力与继承关系时所展现出的那种批判性视角。它不仅仅是简单地罗列“法家如何说”、“儒家如何看”,而是深入剖析了在特定历史情境下,这些思想是如何相互激发、相互制衡,并最终塑造了中国政治现实的微妙机制。那种对“道”与“术”之间永恒拉锯的细腻描摹,让我对传统政治运作的理解提升了一个层次。我特别留意了作者对一些经典文献的重新解读,其中不乏一些令人拍案叫绝的洞见,它让一些我以为已经完全理解的篇章焕发出了新的生命力。这种“旧瓶装新酒”的叙事手法,显示出作者深厚的学养和不拘泥于传统解释的勇气。这本书的价值,就在于它提供的不是知识的堆砌,而是思维的升级。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![柏拉图与荷马 [Plato Through Homer] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12191074/591411b5Nad5d90af.jpg)