具体描述

产品特色

编辑推荐

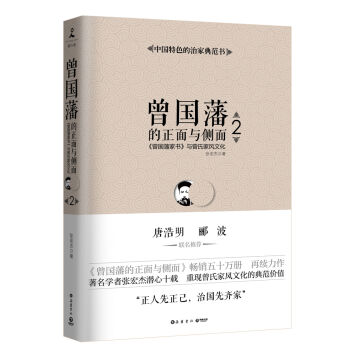

1.《曾国藩的正面与侧面》畅销五十万册,著名学者张宏杰历经五载,再续力作!

2. 《曾国藩》作者唐浩明、《百家讲坛》主讲人郦波,阅后联袂推荐!

3. 曾国藩家族是中国传统家风文化之集大成者,《曾国藩家书》历时数百年,至今日对中国传统家风文化的重建依然极具意义。

4.张宏杰潜心十载深度挖掘《曾国藩家书》,重现曾氏家风文化的典范价值!

5.“正人先正己,治国先齐家”“家是ZUI小国,国是千万家”,中国传统文化重视家族与家风。儒家文化的核心亦是现有修身齐家,而后有治国平天下。曾国藩一生修、齐、治、平四个方面都堪称楷模。

张宏杰在《曾国藩的正面与侧面》中讲述曾氏为官之道成为时代经典之后,本书必将引发更多讨论与关注。

内容简介

这是一部关于《曾国藩家书》与曾国藩所建立的曾氏家风文化的通俗读物。本书从家书出发,探明曾国藩家族的内部关系,尤其是他对兄弟与儿子的教诲。曾国藩对家族有着极强的责任心,对兄弟与儿子能因材施教,在面对家族成员时表现真实而坦率。曾国藩的这些品质对曾氏家族家风影响至深,经后世传播,已成为中国治家之道的典范。

作者简介

张宏杰,蒙古族,1972 年生于辽宁。东北财经大学经济学学士,复旦大学历史学博士,清华大学博士后。著有《曾国藩的正面与侧面》《大明王朝的七张面孔》《中国国民性演变历程》等。曾在《百家讲坛》主讲《成败论乾隆》。大型纪录片《楚国八百年》总撰稿。

已出版作品目录:

《千年悖论》

《坐天下》(第一版名为《坐天下很累》)

《中国人的性格历程》

《曾国藩的正面与侧面》

《饥饿的盛世》(第一版名为《乾隆皇帝的十张面孔》)

《给曾国藩算算账》(京官时期)

《给曾国藩算算账》(湘军及总督时期)

《张宏杰讲乾隆成败》

《大明王朝的七张面孔》

《顽疾:中国历史上的腐败与反腐败》

《朱元璋传》

《中国国民性演变历程》

精彩书评

曾氏家族是近代中国有影响的家族之一,它的人才辈出令国人景仰与好奇。曾国藩作为这个家族的开创者,他是怎样修身齐家、善待家人,并为家族营造一个传之久远的良好家风等等,宏杰以他特有的扎实入微的治学风格为我们娓娓道来,相信能给读者多方面的启发。

——唐浩明

中国传统儒家教育的核心在学习之道、立身之道、家庭之道、事业之道,此四点亦是中国家风文化关注的焦点。曾国藩一生重视家庭教育,不论在京为官还是在外带兵,总是作有大量教育子弟的书信、文章。宏杰兄悉心梳理这些极具价值的史料,用故事般的语言讲述给读者, 使曾国藩一生教育子女、指点子弟的思想与智慧跃然纸上,相信读者一定受益匪浅。

——郦 波

目录

自序?在父子兄弟之间:曾国藩的家庭之道/001

第一部分 曾国藩和他的兄弟

第一章?“辜负教训,四十九年”:一生顶撞曾国藩的曾国荃/002

第二章?“每揽镜自照,面目增秽”:不让人放心的曾国华/141

第三章?“想发财则是平生愿力”:湘乡第一绅士曾国潢/177

第四章?“英名百战总成空”:命运不顺的曾国葆/199

第二部分:曾国藩的父祖与儿子

第五章?“吾家祖父以‘懦弱无刚’为耻”:曾家奠基人曾玉屏/222

第六章?“究是老辈典型也”:韧性过人的父亲曾麟书/232

第七章?替父雪耻的“克家之子”:曾国藩最喜欢的儿子曾纪泽/251

第八章?“即栗亦不甚得其欢心”:曾国藩为什么不喜欢曾纪鸿/303

第三部分 曾氏家族的女人

第九章?劳瘁终生却总是被忽视的母亲江氏/316

第十章?“人事纷纭万变,造物者都不訾省”:曾国藩女儿们的悲惨命运/328

精彩书摘

第二节?“谁能终古老泥蟠”:提携弟弟建立军功

一、无微不至的指授

|一|

离开北京之后,经过几年寒窗苦读,曾国荃终于在道光二十七年(1847年),也就是二十四岁这一年,以府试案首(也就是在府试中考取第一)入湘乡县学,成为秀才。

咸丰二年(1852年),曾国藩因母亲去世回到老家,结束了十多年的京官生活。咸丰三年(1853年),他在长沙创立湘军,开始了自己的军事生涯。

曾国荃和其他几兄弟一起,到长沙帮过长兄一段时间忙,不过他并没有动过以军功博取出身的念头。在曾国藩的几个兄弟当中,曾国荃是想在科举道路上继续奋斗下去的意志最坚定的一个。咸丰四年(1854年)他又回到家乡,一边设馆授徒,一边攻习举业。次年又考取了优贡生。

清代的科举制度并不如我们大多数人理解的那样简单,只有秀才、举人、进士三大步。在秀才和举人之间,还有很多特殊的名目。比如各省每三年可以从秀才当中选拔几名优秀者,称为“优贡生”,优贡生虽然离举人还有距离,但是已经有资格入国子监学习并授低级官职。所以这也算是一件不大不小的喜事。曾国藩在家书中说:“兹幸沅弟得进一阶,母亲必含笑于九京。” 家里还为此专门举行了持匾仪式。

按清制规定,这种优贡生还要到北京去参加一次例行考试,才能获国家承认。咸丰六年(1856年),曾国荃兴致勃勃从家乡出发,赶赴北京。但是行至长沙,却发现进京道路已经被太平军阻断,不能成行,在长沙等了一段时间,道路仍然未通,只好捐报了一个同知衔(同知是知府的副职)了事。

这次道路受阻,让曾国荃意识到,如果太平天国迟迟不能平定,他可能很长时间内都无法按正常节奏继续走科举之路。

|二|

湘军练成之后,幼弟曾国葆也曾追随曾国藩作战,企图以此谋取功名,但是他在岳阳一战临阵退缩,令人失望,被曾国藩在长沙整军时打发回了老家。

在那之后,曾国藩决心不让兄弟再参与军事。

咸丰五年(1855年)十月,他在家书中说:“带勇之事,千难万难。任劳任怨,受苦受惊,一经出头,则一二三年不能离此苦恼。若似季弟吃苦数月便尔脱身,又不免为有识者所笑。余食禄有年,受国厚恩,自当尽心竭力办理军务,一息尚存,此志不懈。诸弟则当伏处山林,勤俭耕读,奉亲教子,切不宜干涉军政,恐无益于世,徒损于家。至嘱至嘱!”

曾国藩的想法是,战场至危,曾家有他一个出山带兵为国尽忠就可以了,其他兄弟,特别是天赋较好的曾国荃和曾国华,还是要以读书举业为重。

然而人算不如天算。曾国藩的这个安排,很快被形势的变化打破。

咸丰六年,曾国藩所部湘军在江西被太平军团团围困,文报不通。曾国藩后来在文章中描写当时的危险情形说:“凡江西土地,弃之贼中者为府八,为州若县若厅五十有奇,天动地岌,人心惶惶,讹言一夕数惊,或奔走夺门相践死。楚军困于江西,道闭不得通乡书,则募死士,蜡丸隐语,乞援于楚。贼亦益布金钱,购民间捕索楚人致密书者,杀而榜诸衢。前后死者百辈,无得脱?免。”

也就是说,江西八府五十多个州县都被太平军占领,处处人心惶惶,有时谣言一到,举城争逃,有人竟然在夺门而出时相互践踏而死。湘军被困,道路阻断,他重金招募了一批死士,用暗号隐语写成书信,藏在蜡丸中,前往湖南求援。但是这些都被太平军查获,前后死了一百多人,一封信也没能送达。

数月之间,曾国藩与家中不通信息,生死不明。曾家人非常焦急。先是曾国华赴湖北找胡林翼想办法去援救大哥,成为湘军统帅。之后不久又有一个叫黄冕的官员来找曾国荃。原来黄冕这一年被清廷任命为江西吉安知府,不过吉安已经被太平军占领,要想当上这个知府,先得收复吉安。黄冕想到了湘军大帅曾国藩的弟弟曾国荃,找他商量,表示希望由他出面组织一支军队,赴援江?西。

此时曾国荃正因为赴北京考试受阻滞留长沙。此时他已经三十三岁了,连举人还没考取。而到了这一年,他认识的很多人都已经通过军功改变了自己的命运。比如他曾经拜为老师的罗泽南,短短五年,就从一个穷困潦倒的老秀才变身为加按察使衔的堂堂道员。看来,他也应该跳出科举出身的思维定式了。

恰在此时,有人主动把机会送上门来,而且还顶着“救援家兄”的名头,曾国荃迅速决断,一口答应下来。史载他“念兄国藩急,慨然曰:‘方吾兄战利,吾从未至营相视,今坐困一隅,义当往赴”。

我哥哥战事顺利的时候,我一次也没去过。现在他被困了,我自然应该前去援救。

曾国藩的弟弟这块招牌果然管用。这一年十月,曾国荃招募两千人,会合湘军老将周凤山部,进军吉安。此军名字就定为“吉字营”。曾国荃弃文从武,开始了带兵生涯。

前言/序言

自序

在父子兄弟之间:曾国藩的家庭之道

一

因为写《曾国藩的正面与侧面》,我曾经接触过一位曾氏后人。他是一位退休工程师。我问他,您对曾国藩这个人是什么印象?曾国藩家书、湘乡曾氏的家风,对您从小有什么影响?

他一开口,先咳了一声,说:“我对曾国藩,其实没印象。要说有印象,那就是这个人是我们家族的耻辱。为什么呢?因为在我成长的年代,曾国藩是‘汉奸’‘卖国贼’啊,所以我们家里有一个默契,从来没有人提曾国藩。曾国藩是我们的‘原罪’,我们都夹着尾巴做人。更别说读曾国藩家书,到哪儿找去啊。改革开放以前,全中国你上哪儿找曾国藩家书去?所以曾国藩家书,你们读过,我以前还真没读过。你要我说曾氏家族的家风对我的影响,我还真说不上来。”

媒体这两年经常讲“家风文化”。有一天,我去拜访戴逸先生,戴老是常熟人,常熟有很多文化世家。他说,过去那些大家族出来的人,很多人气质风度确实很好,特别礼貌特别有分寸。那是一个家族多少代滋长积淀下来的东西。他说,他还曾和湘乡曾氏的后人共事过。曾国荃的玄孙女曾宪楷新中国成立后一直在人大清史所工作。戴老说,曾宪楷的待人接物,真是有一股大家风范,为人修养极好,特别谦和,特别乐于助人。传统社会的大家族,是有所谓“封建落后”的东西,但是也有很多有价值的传统。

戴老说,家风家教确实是一种看得见感受得着的东西,是切切实实地影响着每个人的,因此文化传统的主要传递方式就是家风家教。不过现在很多东西已经荡然无存了。要想延续家风文化,我们还需要从根上捡拾。

用户评价

当我拿到《曾国藩的正面与侧面2》时,内心涌现出一种难以言喻的期待。首先,吸引我的就是“曾国藩家书”这几个字。家书,总是最直接、最真挚地反映一个人的思想情感,特别是当这位家书的作者是一位如曾国藩这般的历史人物时。我一直认为,要真正了解一个伟人,不能只看他丰功伟绩的“正面”,更要深入探究他那些不为人知的“侧面”,那些他在生活中、在与家人相处中的点点滴滴,往往更能展现其性格的深度和复杂性。我期待在这本书中,能够看到曾国藩卸下“圣贤”面具后的真实模样,他如何处理日常的家庭事务,如何教育子女,如何面对自身的缺点和不足。更重要的是,这本书还强调了“曾氏家风文化”,这一点更是让我产生了浓厚的兴趣。家风,是一个家族的精神内核,是代代相传的价值观念。我想知道,曾国藩是如何在那个时代,构建并维系一种具有独特魅力和强大生命力的家风的。他所推崇的那些品德和准则,是否能够穿越时空,对今天的家庭教育和个人修养提供一些有益的启示?

评分拿到这本书,我立刻就被《曾国藩的正面与侧面2:曾国藩家书 与曾氏家风文化》这个标题吸引住了。我知道曾国藩是一位传奇人物,他的“正面”事迹,比如平定太平天国,兴办洋务,早已在史书中被反复书写,但“侧面”的故事,尤其是他如何处理家庭关系,如何教育子女,却鲜为人知。这本书的副标题“曾国藩家书”,恰恰满足了我对这方面的强烈好奇。我非常想知道,一个身居高位,肩负重任的政治家和军事家,在写给家人的信件中,会流露出怎样的情感?他的言辞是严肃刻板,还是充满温情?他在字里行间,会如何传递他对儿孙的殷切期望,又会如何告诫他们为人处世的道理?这对我来说,不仅仅是了解一位历史人物,更像是直接与他进行跨越时空的对话。而且,书名中还提到了“曾氏家风文化”,这让我对这本书有了更深的期待。家风,是一个家族的精神血脉,是代代相传的价值体系。我想深入了解,曾国藩是如何在那个复杂的时代,建立并传承起这样一种独特的家族文化,这种文化的力量,又是如何影响了他的后代。

评分这本书拿到手里,沉甸甸的,不是指物理重量,而是它所承载的历史分量。我一直对曾国藩这个人很感兴趣,他既是名臣,又是“笨拙”的代表,这种矛盾性本身就极具吸引力。翻开扉页,看到“曾国藩家书”几个字,我心里就明白,这不仅仅是一部关于历史人物的传记,更是一次深入到他内心深处的对话。家书,那是多么私密而真实的存在啊,是涤荡尘埃后露出的璞玉,是卸下朝堂官威后朴实无华的告诫。我期待在这里看到一个更立体、更鲜活的曾国藩,不只是那个运筹帷幄的军事家,更是那个在人生起伏中挣扎、反思,并将自己的人生智慧倾注于儿孙身上的长者。他会不会像我们生活中的长辈一样,在信中表达对儿女的担忧,絮絮叨叨地讲一些生活琐事,或者在重大决策前寻求家人的意见?我特别好奇,在他那个时代,面对家族的兴衰、朝堂的动荡,他是如何维系家庭的和谐,又是如何将一种超越物质的“家风”传承下去的。这本书,就像一把钥匙,我希望能借它打开曾国藩家族那扇紧闭的门,去感受那份跨越时空的家族温情与智慧。

评分我拿到这本《曾国藩的正面与侧面2:曾国藩家书 与曾氏家风文化》,第一时间就被它的副标题所吸引。“曾氏家风文化”,这几个字触动了我内心深处对于家庭教育和传承的思考。我们常说“养不教,父之过”,但真正的家风,究竟是什么?是规矩?是品德?还是某种无形的力量?曾国藩的家书,我设想,就像是一份活生生的教材,里面一定蕴含着他对于如何教育子女、如何为人处世的深刻见解。我非常期待能够从这些家书中,窥见他如何以身作则,如何用言传身教的方式,将自己毕生的经验和感悟传递给下一代。那些他在战场上挥洒汗水,在政坛上尔虞我诈的“正面”,我们可能已经读了很多,但这本书的重点似乎在于他卸下这些光环后的“侧面”,也就是他作为一位父亲、一位丈夫、一位族人的真实状态。我希望能够看到他对家人的关怀,他对自身缺点的反省,以及他在面对挫折时的坚韧。我相信,一个真正伟大的灵魂,必然会在家庭中展现出最柔软也最坚实的一面。这本书,也许能给我一些关于如何塑造一个良好家风的启示,不仅仅是给孩子,更是给自己。

评分拿到这本《曾国藩的正面与侧面2》,我的期待值瞬间拉满。以往对曾国藩的认知,更多停留在他的军事才能和治世之才上,那些光鲜亮丽的“正面”叙事,铺天盖地。然而,人非圣贤,孰能无过?我一直对那些隐藏在历史洪流下的“侧面”更感兴趣,特别是他作为一个人,在面对生活中的鸡毛蒜皮、情感纠葛,以及内心深处的挣扎时的真实写照。家书,恰恰是窥探一个人最真实内心世界的绝佳窗口。我想象着,在战火纷飞的年代,在朝堂上的风云变幻之间,他如何提笔写下对家人的思念,如何谆谆教导儿孙立身处世的道理。这本书的书名,特别是“曾国藩家书”这部分,让我看到了一个更具人情味、更接地气的曾国藩。我渴望从他的笔触中,感受他那份深沉的父爱,他对家庭的责任感,以及他在个人修行上的严谨。更让我期待的是,这本书还将探讨“曾氏家风文化”,我非常好奇,在那个礼教森严的时代,他又是如何塑造并传承这样一种独特的家族精神的。它是否有着超越时代的普适性,能否在当今社会依然给予我们重要的借鉴意义?

评分一直都喜欢在京东购买东西,生活用品,办公用品,要买什么东西第一想到就是京东!又快又方便!给我们的生活带来太多便利了,打开手机,轻轻东西指头,把想要的东西一搜马上就出来,然后下单支付,在家坐等收货就行!除了下单方便,不管是发货速度和打包质量,还是商品质量,都是无可挑剔,必须32个赞!除了发货速度商品质量和打包质量,京东小哥的服务态度也是要好好说说,每天跑那么地方,不管烈日炎炎还是刮风下雨,风雨不变一如既往地按正常时间送到客户手上,所以必须32个赞!我家在六楼,没有电梯一直都喜欢在京东购买东西,生活用品,办公用品,要买什么东西第一想到就是京东!又快又方便!给我们的生活带来太多便利了,打开手机,轻轻东西指头,把想要的东西一搜马上就出来,然后下单支付,在家坐等收货就行!除了下单方便,不管是发货速度和打包质量,还是商品质量,都是无可挑剔,必须32个赞!除了发货速度商品质量和打包质量,京东小哥的服务态度也是要好好说说,每天跑那么地方,不管烈日炎炎还是刮风下雨,风雨不变一如既往地按正常时间送到客户手上,所以必须32个赞!我家在六楼,没有电梯,是楼梯房,每次都不怕辛苦还很耐心地送货上楼,不管东西有多少

评分这套书收集得很满意,包装好,运输快,最主要的是价格实惠,好评!

评分不得不说,这次618活动非常高,买了很多书,书的质量非常好,与京东描述的完全一致,非常满意,真的很喜欢,完全超出期望值,发货速度非常快,包装非常仔细、严实,物流服务态度很好,运送速度很快,很满意的一次购物。

评分啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦

评分老曾的故事 事迹感人 包装好 送过快 赞一个

评分谢和尊敬!首先,宝贝是性价比很高的,我每次都会先试

评分读历史,可以明白事理,更好的理解一个国家的文化。这套书还不错。

评分用再评价的,虽然宝贝不一定是最好的,但在同等的价位

评分之前一直很想买,刚好碰到这次做活动~

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![普京传:不可替代的俄罗斯硬汉 [Mr.Putin: Operative In The Kremlin] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11724999/55a774c4N8a9009e1.jpg)