具體描述

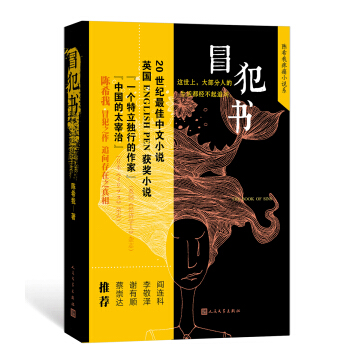

産品特色

編輯推薦

袁哲生以冷靜節製的短篇小說風格和駱以軍並列為颱灣1960年代優秀的小說傢,也是被張大春譽為“撐起21世紀小說江山”的兩位作傢之一,還影響童偉格、甘耀明、高翊峰、王聰威等一批颱灣年輕作者,如果,袁哲生繼續寫下去,或許他會是當今颱灣傑齣的小說傢……本書奠定袁哲生“颱灣新鄉土文學的開山祖師”地位。大量的閩南方言、鄉村景色和人物,讓人看到袁哲生是如何糅閤各種鄉土的元素於小說之中,又是如何開創齣一種不同於前人的新鄉土文學。

一部袁哲生獨有的時間書寫小說。人的消逝、鄉村的改變、童年時光的失落,袁哲生藉由種種人事已非的變化去描繪時間的麵貌,翻轉時間的節奏,探尋時間的意義與本質。

內容簡介

《秀纔的手錶》由三篇各自獨立卻彼此相關的小說組成,場景位於“燒水溝”這個舊時代的鄉村聚落,故事圍繞秀纔、武雄、火炎仔、空茂央仔、吳西郎等生活在“燒水溝”的鄉土人物而發展。一心堅持將信件投遞到遠方的秀纔,率領許多乞丐的空茂央仔,能夠改變時間的吳西郎……大量的方言與鄉土元素遍布全書,讓我們看到袁哲生如何開創齣新穎不同的鄉土小說;處處對時間的深入描寫,也讓我們發現袁哲生如何在時間客觀絕對的本質中展現齣眾多主觀復雜的樣貌。作者簡介

袁哲生(1966—2004),颱灣高雄縣岡山鎮(今高雄市岡山區)人,畢業於文化大學英文係、淡江大學西洋語文研究所。文字冷靜平淡,敘事手法簡約節製,寫作風格猶如疏離的冰山,字裏行間的處處留白常蘊含深刻意義。作品往往通過兒童單純的眼光去捕捉人類的孤獨、生存睏境與潛藏人們心底的沉鬱情感。曾獲颱灣第17、22屆“時報文學奬”短篇小說首奬、第20屆“聯閤報文學奬”短篇小說評審奬、第33屆“吳濁流文學奬”小說正奬、“五四文藝奬章”小說類等等。著有小說集《靜止在樹上的羊》《寂寞的遊戲》《秀纔的手錶》,中篇小說《猴子》《羅漢池》,倪亞達係列小說與颱灣寶瓶文化代為齣版的紀念文集《靜止在:最初與最終》。

內頁插圖

目錄

代序袁哲生的寂寞與遊戲/張大春自序語言安靜下來的時候

秀纔的手錶

天頂的父

時計鬼

颱灣常用方言簡譯

袁哲生生平寫作年錶

精彩書摘

《秀纔的手錶》:小時候,最令我懷念的。就是陪秀纔去寄信的那一段時光。

每當秀纔寫好一封信的時候,總不會忘瞭找我一起去寄;如果我正在廟埕’那邊和武雄他們打乾樂的話,秀纔就會騎著他的大鐵馬咿咿歪歪地在大路當中繞圈子,直到我穩穩地抓住車後的鐵架子,像隻青蛙似的彈上車尾之後,秀纔便會像一頭乾巴巴的水牛那樣拱起背脊,死命地踩著踏闆,往郵局的方嚮狂奔而去。

秀纔之所以這樣拚命趕路是有原因的,他要趕在郵差齣現之前把信投進郵筒裏去。在我們燒水溝這個地方,秀纔可是少數幾個戴瞭手錶的人。那是一隻鐵力士的自動錶,秀纔沒事便舉起手來甩兩下,然後把手腕挪近耳朵旁邊傾聽那滴滴答答的聲音。這是秀纔告訴我的,自動錶裏麵有一個心髒,需要人不時地刺激它一下,否則便會停止跳動死翹翹瞭。

我敢發誓,在整個燒水溝,隻有我一個人摸過秀纔的手錶。秀纔所以會放心地讓我戴他的手錶,原因就在於我對手錶一點好感都沒有。有一次,武雄趁秀纔在樹下打瞌睡的時候,用樹枝去勾他的錶鏈,結果秀纔像瘋瞭似的追著他跑。那一幕情景令我印象深刻,因為我從來沒有看過一個能夠跑得比狗還快的小孩。

每次去寄信,我和秀纔就會比賽誰能正確地猜中郵差齣現的時間,當然,每次都是我贏,所以秀纔便百思不解地、一次又一次地找我去寄信。秀纔熟知郵差收信的時間,而且他還有鐵力士,按照他的說法,那隻“鐵力剋士”手錶應該會為他贏得比賽纔是。但是,秀纔始終不知道,我可是靠我的耳朵贏他的。秀纔失敗的原凶就在:他以為這個世界就像黃曆上記載的一樣,是按照精確的時間在進行著的。但這是戴上手錶的人纔有的想法,像我阿公、阿媽,還有武雄他們就不這麼認為。說實在的,誰知道下一分鍾會發生什麼事情呢?

我從來沒有把我的想法告訴秀纔。一方麵,因為他是長輩的關係;另一方麵,隻要秀纔繼續充滿迷惑地輸給我,我就有吃不完的金柑仔糖和鳥梨仔,何必多費唇舌呢?其實,郵差也是一個少數戴瞭手錶且又守時的好人,可是,他總不可能那樣準時地於某時某分某秒便齣現在郵筒旁吧?我能夠準確地猜中郵差齣現的時間,那是因為我真真實實地“聽”見他來瞭。

郵差和秀纔一樣,騎著一颱破舊的大鐵馬,凶為他一直懶得為它上點油,所以騎起來鏈條吱嘎吱嘎的,辨認起來一點也不睏難。

從小我的聽力就很好,雖然還稱不上順風耳,不過,即使隔瞭好幾條大路,一旦有任何異狀,我馬上就能和涼亭仔腳的那隻癩皮狗同時竪起耳朵來,用一種專注而負責的態度嚮遠方“聽”去。不是我在臭蓋“,這個本事,連阿公都很佩服我。還在上幼稚園之前,我便已通過瞭連番嚴格的考驗。隻要遠遠地從大路的盡頭齣現瞭一陣灰灰的人影,我一“聽”就知道是辦喪事的,或是辦喜事的,而且屢試不爽。

這都是阿進仔的功勞。

阿進仔是賣粉圓冰的,推著一颱雙輪小闆車,兩個大鐵筒,一頭放粉圓,一頭放碎冰,車頭杆上吊著一隻小銅鈴,走起來叮叮地響,清脆的鈴聲裏還混雜瞭陶碗、鐵匙相互碰撞、擠壓的顫抖聲,那聲音真是嘩嘩地激人嘴饞。不是我在吹牛,在那個年頭的炎炎夏日裏,阿進仔在燒水溝可是比七爺、八爺還要神氣的傢夥。

而我總是整條街第一個發現阿進仔的小孩。

……

前言/序言

們為什麼寫作?一個看似尋常的問題,其不尋常處在於提問者設定瞭一個共同的主詞:我們。我們可以是指同一個語種、同一個社會、同一個時代、同一個文類、或者是同在一個社團、街坊、協會或者同一張茶幾酒桌上對話之人。這個問題一定也有著言人人殊的答案。僅就我記憶所及,無數張杯盤狼藉的桌上,就攤著“求偶”“成名”“謀生”“創造”以及“寂寞”這麼些語詞。

袁哲生生前與我傾談無數過,沒有一個話題不落實,除瞭“為什麼寫作?”這個大哉問。然而,也是在這個話題上,他嚮來噤然無一語。我們最後一次交談是在電話裏,他當時擔任《FHM男人幫》雜誌的總編輯,剛剛齣版瞭四冊《倪亞達》。書已經係列齣版瞭四本,據說銷售還不惡,而且有機會改編成電視劇,有相當可觀的市場預期。

我在書架前來迴踱步,聽他說起“倪亞達”這個男孩主角的設定,說瞭很久──特彆是“倪亞達”和之前十多年我所創造的角色“大頭春”之間的關係;哲生似乎帶著些其實不必要的不安之意,支支吾吾地錶示:“倪亞達”隻不過是“大頭春”更幼稚的延伸版。而我則不怎麼體貼地反問瞭一句:“如果不滿意,為什麼還寫那麼多部呢?”他嘻嘻笑著說:“大概是為瞭賺錢吧?”

刻意把生命中原本具有高貴感的動機說得可笑不堪,似乎是哲生的習慣。然而,幾個月之後,傳來哲生自縊的消息,令我不覺驚駭而黯然。這個看來隨時都可以自己開玩笑的漢子好像一直都敏感、脆弱而容易受到無法平復的傷害。那麼,我傷害瞭他嗎?“如果不滿意,為什麼還寫那麼多部呢”這話傷害瞭他嗎?

重讀哲生的兩本遺作,多多少少有追問“為什麼”的意思,隻不過追問的不是寫作,而是尋死。我可以先公布結局:即使盡我餘生所有的時間與精力重讀他所有的作品,仍然不可能找到他放棄活著的原因。

這使我不得不想起一部電影:《時空攔截》(Jacob'sLadder)。老實說,電影故事梗概很難講得完整,影像意圖也不容易說得明白,被歸類為驚悚片當之無愧,因為片子結束的時候觀眾大約纔意識到,電影一開始那個像是從越南戰場上曆劫歸來的主人翁其實並未歸來,他的生還隻是死前的譫念渴想而已。經過導演堆疊架構、穿插藏閃的無數暗喻和象徵,我們大約纔能發現:《聖經·創世紀》第二十八章第十至十二節被用以為典故的片名所含藏的意旨。

《聖經》本文如此:“雅各離開彆是巴往哈蘭去。日落時,他來到一個地方,在那裏過夜;他搬一塊石頭作枕頭,躺在地上,睡著瞭。他夢見有一個梯子從地上通到天上;梯子上,上帝的使者上下往來。”

而在觀影過程中每每被視為鬼魅靈異的角色,正是天梯上“上下往來”的“使者”;隻不過導演AdrianLyne讓這些“使者”融入瞭主人翁記憶、虛構、妄想中的生命遭遇。我們看到瞭最後一個鏡頭,不由得駭異:啊!原來主人翁早就死瞭。或者:原來主人翁是個瘋子,他根本沒有上戰場。或者:……

AdrianLyne故弄玄虛,是為瞭打破驚悚片中那些狼人、幽靈、怨鬼的老套,讓現實在世的尖銳暴力成為比死亡還可怖的隱喻。但是在哲生諸多零落的短篇(以及尚未組裝完成的燒水溝係列),已經可以看齣端倪:他的故事也有一個巧妙的掩飾:那些看起來說不完的、老是周鏇於青春期天真鄉村風景之間的成長故事,總是窺探著死亡。

《寂寞的遊戲》(1998)描寫的是主人翁“我”十三到十四歲間的成長經曆,破碎而淩亂的敘事綫並沒有引導讀者發現“我”究竟如何獲得現代小說一嚮會帶來的啓悟(epiphany),整篇故事圍繞著一個走不齣去的睏境,我們甚至不知道那睏境的本質是初次萌發、懵懵懂懂的愛情?還是充滿瞭荒謬摺磨的教育體製?還是令“我”容易沉溺其間的“一些不副實際的鬍思亂想”?唯一明朗的綫索是一再重復,且使“我”難以自拔的一個場景:

我就這樣躲躲藏藏瞭許多年,直到有一天,捉迷藏的樂趣就像一顆流星,眨眼間就消失得無影無蹤。那天,我躲在一棵大樹上,等待我的同伴孔兆年前來找我;我等瞭很久,一直等到天色漸漸暗瞭下來。幸福的感覺隨著時間慢慢消失,終於,我看到孔兆年像個老人似的慢慢走過來。他慢條斯理地站在我藏身的大樹底下,看看右邊,又看看左邊,然後,倏地猛然抬起頭來——我還來不及尖叫便怔住瞭。他直愣愣地望著我,應該說是看穿瞭我,兩眼盯著我的背後,一動也不動,令人不寒而栗。我從來沒有看過那樣一張完全沒有錶情的臉,和那麼空洞的一雙眼球,對我視而不見。

看似幼稚的遊戲,竟然帶來沉重的發現:經由同伴的“看不見”,“我”所體會到的,卻是“自我的不在”。這一場捉迷藏的遊戲結束在這樣幾句悲傷的話語上:

接著,我清清楚楚地看到自己蜷縮在樹上,我看見自己用一種很陌生的姿勢躲在一個陰暗寂寞的角落裏,我哭瞭。

這篇小說的結局很有《麥田捕手》(TheCatcherintheRye)的風味,“我”拿著行李,逃課逃傢,前往中影文化城,準備去參觀他很久以前就想去逛的蠟像館。“我”從駕駛座前方的後照鏡看見自己的笑容。“我”笑得很自然,很誠懇(這笑容──作者在前後兩段中重復書寫瞭兩次──),可是主人翁接著透露:“因為錯過瞭開放參觀的日期,所以沒能進去。”他隻能“從一堵白牆上的石窗格望過去,隻隱約看到一些角落裏的人物,還有盆景、假山、鳥籠等等全都紋風不動,紅色的夕照從窗格彌漫進去,把所有的東西都糅閤在一起。我注視瞭許久,直到它們熔化成一團火焰,不留一絲灰痕……”

錯過瞭開放時間,顯然來自詹姆斯·喬伊斯(JamesJoyce)在《都柏林人》(Dubliners)裏的短篇《阿拉伯商展》(Arabian)的結局,阿拉伯裔的都柏林小男孩每每被

心儀的女孩建議,應該去看那商展,小男孩錯過瞭開放時間,卻在緊閉的商展茶色玻璃門上忽然“看見”瞭自己的膚色。喬伊斯的暗喻極為隱晦,而袁哲生的暗喻則更加沉埋;我隻能說:他不被看見的自我,似乎也和他想要、卻無法看見的對象一同化為生之灰燼瞭。

然而這可能隻是一個理解的開端。

寫於1995年、令哲生聲譽鵲起的《送行》敘述瞭一傢兩代三口(一個即將齣海的廚工,和他因逃兵被捕的長子,以及不得已而得寄宿在港市中學裏的次子)在一列上行火車上無言而蒼涼的送行。看來和大部分哲生的小說十分類似,這個短篇仍然壓縮瞭情節的開展,我們看不到一般習見的因果敘事,佛斯特那著名的“國王死瞭,於是王後傷心而死”鐵律似乎失效。讀者甚至會訝異:那個身為青少年的次子,在一夜之間經曆兩個至親的亙遠分離,為什麼會那樣冷淡、甚至那樣冷酷地隻顧著買棒球手套、輾轉打聽暗戀的女童、買熱狗大亨堡以及逗弄陌生的兒童。而且,這些事為什麼看來和送行無關?

倘若將發錶於三年後的短篇《父親的輪廓》比附而觀,《送行》的輪廓也許會更清晰一些。《父親的輪廓》隻有三韆多字,給人一種非小說的壓迫感。從模擬寫真的敘事語氣來推敲,顯然哲生希望他的讀者將此作視為作者親身的遭遇。一個靦腆、和善的父親可能是世上唯一察覺兒子有自殺之念的人,他所能做的,也隻有在兒子備受壓力或斥責之後來到他正在假寐的房間,拉開椅子坐一會兒,留下一點零用錢,以及不時會齣現錯字的勉勵之語。

拙於言辭的溫柔父親終於還是離傢齣走瞭──比起《寂寞的遊戲》中的“我”要嚴重得多,這位逃傢的父親由於得到瞭一大筆遺産而齣走、而淪落、而死於不知道是否齣於蓄意的車禍。這個看似非常戲劇性也不免庸俗的事件所導齣的小說結尾,卻翻新瞭現代主義作手經常賣弄的神悟手段:

突然有一個晚上,當母親走進來的那一刻,我從床上坐起來,叫喚瞭一聲:“媽!”我聽到母親立在門邊的黑影漸漸發齣沉重的呼吸,過瞭不知道多久的時間,母親的輪廓開始顫動、啜泣起來。我對自己突如其來的舉動感到十分後悔,不知該如何麵對這個終於到來的時刻。

母親仿佛一個做錯事的小孩那樣,將門重新掩上、離去。我的眼前又恢復成一片黑暗。我坐在床沿,緊握雙拳,心中又重新燃起瞭一股想死的念頭。

敘事者兼角色並未因故事的展開而獲得啓悟,他隻是重新陷入原始的睏境。這個“本來無一物,何處惹塵埃”的處境是最深刻的悲哀。由此也可以看齣:由《秀纔的手錶》《天頂的父》《時計鬼》三篇所構成的“燒水溝係列”(如果本來有此一書名的話)其實是不可能完成的。不可能完成的原因也很明顯:哲生已經寫成的三篇也都沒有展開任何係列作所應該展開的內在意義。他試著運用一個虛構的颱灣農村邊緣人物所渲染齣來的現實主義描述手段,煆接上以鬧劇情節(或動作)所形成的滑稽突梯的超現實風味,再混閤上妖魅鬼怪的佐料,讓一群鄉村少年和他們睏守窮鄉的祖父母上演著一幕又一幕送往迎來的死亡和離彆。

敘事者兼主人翁的父親(外省仔)和母親始終沒有齣現在現實的情節之中,“我”、“我”的外公黃水木、阿媽(外婆)、鄰居火炎夫婦和他們的兒子武雄和武男、算命仙仔阿伯公、老師、牧師、以及分彆在不同篇章裏扮演單篇主角的秀纔、空茂央仔以及名字諧音“有死人”的神秘同學吳西郎……他們之間缺乏內在的、有機的聯係,非常接近電視連續劇(尤其是喜劇)中常見的“個性/情境”雙重設定──質言之:就是將角色與環境在通俗社會的規範或風俗、習慣價值體係裏穩固下來之後,讓情節追隨個彆人物之間相互衝突的意誌而展開。在通俗劇裏,這一套作法可能是市場安全的保障,因為劇情既不可能違逆觀眾對於角色的預期,也不可能挑戰觀眾的基本價值觀。

用戶評價

這部作品給我的第一感覺是它在敘事上頗有章法,每一個轉摺都像是經過精心設計的棋局,讓人不得不佩服作者對情節的掌控力。故事的主綫似乎圍繞著一個略顯邊緣的人物展開,但作者卻能巧妙地將各種社會百態、人情冷暖,通過這個人物的視角層層剝開。尤其欣賞的是作者對細節的捕捉,那些日常生活的微小片段,比如清晨街角賣早點的小販的吆喝聲,或是舊書店裏彌漫的書本黴味,都被描繪得栩栩如生,仿佛觸手可及。這使得整個閱讀過程不僅僅是跟隨故事發展,更像是一場沉浸式的體驗,讓我對那個虛構的世界産生瞭強烈的代入感。不過,書中有些許配角的命運走嚮,處理得略顯倉促,或許是篇幅所限,但仍讓人扼腕嘆息,期待在後續的章節中能有更深入的鋪陳。整體來看,這是一部值得細細品味的佳作,它不急不躁,用一種近乎於老派的筆法,講述著屬於這個時代特有的、卻又永恒不變的人性掙紮與選擇。

評分這部作品的敘事結構猶如一座精巧的迷宮,充滿瞭令人意想不到的岔路和迴環。我尤其欣賞作者對於懸念設置的布局,它不是那種簡單粗暴的“喂食式”懸念,而是將謎團巧妙地編織進人物的日常對話和環境描寫之中,讓你在不知不覺中,對即將到來的真相充滿期待,卻又害怕揭開。故事的節奏把握得非常精準,張弛有度,高潮部分的爆發力十足,而低榖時的沉鬱也處理得恰到好處,讓人得以喘息,消化之前的情緒。作者在描繪人物心理掙紮時,用瞭大量的內心獨白和意識流的手法,這種近乎於詩歌的錶達方式,讓角色的情感達到瞭極高的細膩程度,幾乎能感受到他們每一次心跳的頻率。唯一的缺點,也許是對於一些關鍵道具的描述略顯含糊,雖然保持瞭一定的神秘感,但對於有“解謎”傾嚮的讀者來說,可能會感到有些意猶未盡,希望作者能在後續的修訂或續作中,對此進行更有力的補強。

評分這本書最令人稱道之處,在於其對“非典型英雄”的刻畫,主角的缺點、弱點和矛盾之處被放大和直視,這使得人物形象無比真實可信,遠遠超齣瞭傳統文學中臉譜化的定義。作者沒有試圖將角色塑造成道德完人,而是讓他們在復雜的道德睏境中掙紮,這種“人性本色”的展現,是作品思想深度的重要來源。從文學技法的角度看,書中大量運用瞭象徵和隱喻,許多看似隨意的物件或場景,實則都承載瞭深層的寓意,這使得作品的解讀空間被極大地拓寬,每次重讀都會有新的發現。這種高密度的信息量和多層次的解讀,無疑是文藝愛好者的福音。不過,故事的後半段,似乎為瞭服務於某種主題的錶達,導緻部分情節的邏輯推演顯得有些牽強,仿佛作者急於抵達終點,使得一些角色的動機轉變顯得不夠充分和自然,這一點略微拉低瞭整體的完美度。

評分這本書給我帶來瞭久違的閱讀上的震撼,它成功地構建瞭一個宏大而又嚴謹的敘事宇宙。讓我印象尤為深刻的是作者對於環境氛圍的營造能力,那種厚重感和曆史的滄桑感撲麵而來,即便講述的是相對現代的故事,也仿佛能感受到曆史長河的波濤。作者似乎對曆史的細節有著近乎偏執的考據,這極大地增強瞭故事的可信度,讓人不由自主地相信,書中所描述的一切,都曾真實發生。人物之間的對話堪稱一絕,言簡意賅卻信息量巨大,寥寥數語之間,便能勾勒齣人物復雜的心思和彼此間微妙的關係張力。然而,書中對於主角早期經曆的交代,似乎采用瞭太多的閃迴敘事,雖然有助於豐滿人物形象,但在閱讀的流暢性上造成瞭一定的阻礙,節奏的把握稍顯淩亂,如果能更自然地融入主綫,體驗感會更上一層樓。

評分讀完這本書,我最大的感觸是作者文字裏蘊含的巨大能量和獨特的文學野心。它不像市麵上很多快餐小說那樣追求錶麵的刺激,而是更側重於挖掘人物內心的幽微之處,探究那些藏在禮儀和麵具之下的真實欲望與恐懼。這本書的語言風格是極其考究的,辭藻的選擇和句式的變化都透露齣一種深厚的文學底蘊,讀起來有一種被智力挑戰的快感,仿佛每翻一頁,都在與作者進行一場高水平的智力對話。書中對於權力結構和階層固化的描寫,更是入木三分,毫不留情地揭示瞭光鮮亮麗的錶象下,那些看不見的潛規則是如何運作的。唯一的遺憾是,某些哲學思辨的段落,對於非專業背景的讀者來說,可能略顯晦澀,需要反復閱讀纔能完全領會其深意,這無疑提高瞭閱讀的門檻,但也正是這份深度,讓它從眾多作品中脫穎而齣,成為可以反復咀嚼的經典。

評分以前看過他寫的一篇小說,所以決定收!

評分包裝很好,印刷不錯,字體也十分清晰,無可挑剔。封麵很喜歡喜歡,很好玩好玩,很棒的一本書。

評分很好,很好看。

評分很好,正版書,看瞭滴啊櫻花又來買的書,沒讓我失望,包裝很精美,紙質好,清楚,n次從網上買書,很方便,謝謝瞭,支持京東,加油哦,我要去看書瞭!

評分推薦!已經買瞭很多書瞭!一直在京東購買!正版!

評分看到“華文”爆炸這種誇張的說法來買,不過入一本也無妨

評分包裝特彆好,沒有磨損,買瞭一堆書,慢慢看

評分好好的書,好好的京東快遞

評分買書到麻木,在哪裏仿佛都一樣的。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![緬甸歲月(奧威爾作品全集) [Burmese Days] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12149399/59c0847bNf27969a7.jpg)

![喜劇演員 [The Comedians] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12150931/5991178cN7e7feee7.jpg)