具体描述

编辑推荐

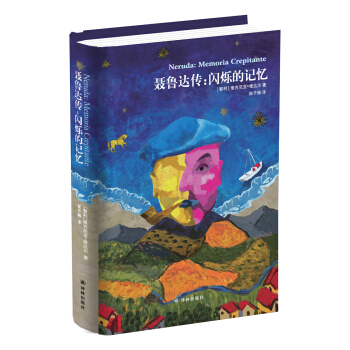

聂鲁达家族授权认可 聂鲁达:情爱诗人,抑或革命志士? 诗人及其三任妻子密友、1971年诺贝尔奖颁奖典礼陪伴在侧的拉美记者,深度解密双面聂鲁达,钩沉索隐私人生活中的复杂面向 智利国家图书馆珍藏历史照片首次曝光 作为聂鲁达和他三任太太的朋友和智利特别早的文化记者之一,维吉尼亚?维达尔通过女性的视角,结合历史语境和与聂鲁达相处的点滴,用这本传记诠释了智利特别伟大诗人之一的一生。维吉尼亚通过写聂鲁达,映射出了智利的历史、现实和智利人身份认同感的内涵,同时也作为“聂鲁达文化现象”的见证人写出了诗人除了其自身文学成就之外,对智利的文学和艺术、乃至于西语文学和艺术做出的巨大贡献。 此外,这本传记还透露了诗人一生中一些不为人知的事情,包括他为扶持智利艺术家所创立的团体、他*后的情史、和他对西语和西语文化传播做出的贡献和持久的影响等等,并用事实证明了聂鲁达艺术的一大特点——“融合了对所有民族热爱的创意才思”,从台前和幕后全方位展现了一位有血有肉的,复杂的诗人、艺术家和公民。

内容简介

身为1971年诺贝尔奖颁奖典礼在场的拉美记者、与聂鲁达及其三任妻子许多友谊瞬间的见证人,维吉尼亚?维达尔取精用弘,结合历史语境,为聂鲁达勾勒出一幅令人钦仰的肖像:一个从小反抗父权、年轻时崇尚无政府主义的叛逆者;一个成年后对法西斯主义口诛笔伐的战士;一个勇于推崇土著文化的外交使者;一位用毕生精力追逐美、爱与自由的诗人。 此外,这本传记还透露了诗人不为人知的故事,包括他为扶持智利艺术家所创立的团体、他*后的情史、他与“*亲密的战友”萨尔瓦多?阿连德的患难情谊等,从台前幕后,从“闪烁的记忆”全方位真实展现了一位有血有肉的诗人、艺术家和公民。

作者简介

维吉尼亚· 维达尔 Virginia Vidal(1932— ) , 智利作家,文学艺术评论家,智利*早的文化记者之一,曾任智利作家协会秘书长。 维吉尼亚是聂鲁达挚友,也是1971年诺贝尔文学奖颁奖典礼时唯1在场的拉美记者。1960—1963年间于中国对外经贸大学任西班牙语讲师,获周恩来总理颁发证书和奖章。1973年智利政变、聂鲁达逝世后曾被迫流亡南斯拉夫和委内瑞拉。1974—1976年间作为聂鲁达遗孀马蒂尔德的秘书,共同修缮被毁的聂鲁达圣地亚哥故居,并把聂鲁达于黑岛的藏书和个人物品运至圣地亚哥。现居智利,并继续活跃于文化界。内页插图

目录

寄中国读者:中国在我心中代序:聂鲁达,土著双面绣

写在前面

古巴革命与西班牙语

聂鲁达获得秘鲁太阳勋章

圣地亚哥 成名之地

当内夫塔利成为聂鲁达

圣地亚哥 诗人的摇篮

“为赋新词强说愁”

政治上的激进,艺术的先锋

达达的诱惑

致萨瓦特?艾尔卡斯特的四封信

政治诗人的东南亚之恋

身在智利,心系西班牙

《西班牙在我心中》

恩怨情仇

“温尼伯号”

西班牙内战中的智利身影

蒂娜?莫多蒂

参政之路 .

土著的,就是智利的

聂鲁达的家

林中之路

居民及其希望

世外桃源坎塔劳

唯有爱 才是普世之道

拉美文化盛会

呼唤自由的《漫歌》

苏共第二十一次大会

秘密情人阿丽西亚

诺贝尔奖与安第斯鸿鹄

“瓦萨号”战舰

喜忧参半

总统同志阿连德

安息吧,聂鲁达

魂牵梦绕

阿尔瑟,死在暴政铁拳下的诗人

固本开新,百花齐放

诗人的风格“智利”的含义

聂鲁达= 知识分子?

城春草木深

附录一:从认识论角度看聂鲁达

附录二:聂鲁达一百周年诞辰时的坎塔劳

参考文献

译者的话:双面聂鲁达和智利女作家

精彩书摘

《聂鲁达传:闪烁的记忆》:1917年出版、由胡里奥·莫里纳.努涅斯和胡安.阿古斯汀.阿拉亚编写的《抒情诗集》是智利公认的最好的诗集之一,也是聂鲁达和其他二十年代智利诗人的“参考书”。诗集中的一章专门收录“无政府主义诗人”的作品——首先是戈麦斯·罗哈斯、马努埃尔·罗哈斯”,其次是马格诺·艾斯宾诺莎、路易斯·欧雷阿、爱德华多·何恩托索、安东尼奥·阿塞维多·埃尔南德斯和弗朗西斯科。佩索阿。佩索阿悲怆的《复仇之歌》抒写了发生在伊基克圣玛利亚学校的惨案,上千抗议的硝石矿工人被屠戮。惨案的讯息像工友间的诗歌《草原之歌》一样迅速传播开来.智利、阿根廷、乌拉圭的工人和玻利维亚的矿工、巴拿马运河劳苦工作的人们用《缺席》一曲的旋律传唱《草原之歌》(“我歌唱草原,那悲伤的土地/被诅咒的土地……”)。值得一提的是,胡里奥·莫里纳·努涅斯和胡安·阿古斯汀·阿拉亚在诗集中对藐视一切权威的意识形态做出了反思,他们指出,有些无政府主义者的目标并不是改变世界:“他们的目标仅局限在表达我国无产阶级、矿工、佃农的痛苦,怀着真情实感表述智利底层人民的痛苦。”无政府主义者对智利当年的社会运动产生了深远的影响,对路易斯.埃米利奧.雷卡瓦伦也不例外。

就像《抒情诗集>>的主编所说的那样,智利特色的无政府主义与暴力不沾边:相反的是,智利的无政府主义者身体力行,通过在工人中心、工会演说,力图用思想和理性的力量来说服大众认识社会正义与和平的力量。尤其是自第一次世界大战以来,和平的力量逐渐压倒暴力的诱惑。智利著名的无政府主义者何塞。

多明戈.戈麦斯.罗哈斯为人慷慨、魅力非凡;在他的影响下,安东尼奥·阿塞维多·埃尔南德斯、马努埃尔.罗哈斯与何塞.桑托斯·冈萨雷斯·维拉都成了无政府主义的代言人。戈麦斯.罗哈斯是个年轻的诗人,信奉基督教,相信救赎的力量,也受到了尼采哲学的影响:他曾活跃在新教教会,之后参加了第一次世界大战,并加入了激进党。毫无疑问的是,戈麦斯。罗哈斯成了一代年轻诗人的精神导师。

在无政府主义的影响下,年轻的聂鲁达成了智利大学学生会激进杂志《光明>>的撰稿人。《光明》杂志自戈麦斯.罗哈斯遭暗杀后问世,到聂鲁达加入时己出版了39期。聂鲁达虽然从未见过戈麦斯·罗哈斯,但诗人对这年轻的无政府主义者钦佩有加。戈麦斯·罗哈斯的遇刺也让聂鲁达和当时的广大学生和工人义愤填膺。

聂鲁达对戈麦斯.罗哈斯的钦佩是毋庸置疑的:年轻的诗人甚至千方百计救出了后者未出版的《全集》的手稿。多年后,聂鲁达五十岁生曰的时候决定把自己的图书、重要文件和收藏的海螺捐给智利大学,同时也献出了珍藏多年的戈麦斯.罗哈斯手稿。也许聂鲁达对收藏的热衷,就是从《光明》杂志社档案中抢救小英雄的手稿开始的吧。

在智利麦哲伦大区的卡洛斯。维嘉和法比奥·莫拉加的策划和协助下,戈麦斯。罗哈斯的《全集》终于问世。作品正式命名为《何塞。多明戈。戈麦斯.罗哈斯:生平及作品》”,在作者诞辰一百周年时由蓬塔阿雷纳斯市的阿泰利出版社出版。卡洛斯.维嘉告诉我,是他们亲手誊录了戈麦斯.罗哈斯的手稿,并把它一字不漏地呈现在世人面前。两位付出的辛劳,堪称智利文学史上的“考古项目”,两人夜以继曰却乐此不疲。在智利大学保险箱里保存了几十年后,戈麦斯·罗哈斯一笔一画写下的手稿现在陈列在安德烈斯·贝佑档案馆中:手稿包括戈麦斯.罗哈斯所有的文章和诗句,其中大多数从未出版——有表达其基督教信仰的诗,有叛逆的诗歌、挽歌,有在报刊上发表过的散文和日记。遗憾的是,戈麦斯.罗哈斯的小说《从海到海》、剧本《爱情死了吗》和在克里塞奥剧场首映的话剧《悲伤的酒》剧本,以及他送给冈萨雷斯·维拉的《游子》剧本的手稿至今下落不明。

在如此重大的发现面前,我们不得不问,为什么聂鲁达从未提到过自己有着戈麦斯·罗哈斯的手稿?为什么聂鲁达没有想办法出版诗人的作品?是因为不重视,还仅仅是因为淡忘了?

……

前言/序言

聂鲁达,土著双面绣 智利大学电台主持、著名文化记者 薇薇安?拉文 对智利国家形象的研究表明,外国人眼中最能代表智利的元素与我们自己想象的不同:不是智利国足,不是安第斯山脉,不是葡萄酒,不是旖旎风光,而是诗人巴勃罗?聂鲁达。聂鲁达是智利的,同时也是世界的,他曾于1971 年获得诺贝尔文学奖;而在国外,一提到“智利”二字,人们最先想到的几乎总是聂鲁达。虽然聂鲁达对智利的意义举重若轻,但历届政府却没能充分理解聂鲁达和他的世界——由他的作品、故居、手稿,海螺、船头雕和其他琳琅满目的收藏品、纪念品所构成的传家宝藏作为智利形象的代表和诠释——之重要性,因此无法有力地向世界展示我国除了安第斯山和太平洋海岸之外的丰富内涵。这种目光短浅更明显地体现在1990 年智利恢复民主以来的各届政府中,而这和与聂鲁达情深义重的萨尔瓦多?阿连德政府(1970—1973)形成了鲜明的对照:聂鲁达曾为了支持阿连德竞选总统而主动放弃了角逐;当他获得1971 年瑞典皇家学院颁发的诺贝尔文学奖时,是阿连德领导人民团结阵线,在智利国家体育馆万众欢呼迎接诗人荣归故里。聂鲁达和阿连德的默契就好比连通器里的水一样:智利对本国特色的社会主义道路的追求赢得了全球瞩目,而它最重要的代言人之一也获得了世界文坛的认可;智利的社会主义实验壮志未酬身先卒,而随着战友和同仁遭受迫害致死,诗人的健康状况急转直下,不久后也撒手人寰。 在病逝前几年,癌症就在悄无声息地侵蚀着聂鲁达的健康——这一切都被聂鲁达第三任妻子、对他像守候天使一样宠溺有加的马蒂尔德?乌鲁蒂亚看在眼里。聂鲁达憔悴、疲倦,但并未意识到自己已经绝症缠身。智利记者维吉尼亚?维达尔是1971 年12 月诗人在瑞典获得诺贝尔文学奖并参加颁奖典礼时唯一在场的拉美记者;欢庆之余,她从马蒂尔德口中得知聂鲁达已身患癌症。面对冷静的马蒂尔德,维吉尼亚一脸惊诧,但她答应朋友对外界守口如瓶。“查丝寇娜”不愿让诗人知道自己的病情。从那女性朋友之间的“悄悄话”到现在已有四十多年过去了,维吉尼亚也由于经历了许许多多这样的友谊瞬间而成了后世理解聂鲁达其人不可多得的“见证人”,而这也是她这本传记——《聂鲁达: 闪烁的记忆》一书的价值。博闻强记、明察秋毫的作者以第一人称的角度,作为诗人的密友和生平的见证人来讲述聂鲁达的点点滴滴。但这本书的意义不仅在于此:借着记者犀利又不失优雅的笔锋,作者分析了夹在各种意识形态和教条主义鸿沟之间二十世纪的历史进程,并怀着对史实的尊崇讲述了她自己的,也是智利历史的重要篇章。 本书为何取名为“闪烁的记忆”?原来,西班牙语最高权威——西班牙皇家语言学院对“闪烁”(crepitar)一词的定义是“发出重复、短促的声音,仿佛粗盐撒在火焰上闪烁跳跃而发出的轻响”。作者维吉尼亚从聂鲁达生平中淘沙拣金,读者仿佛听到背景中重复、短促的主旋律。这不是一本传统意义上的传记:作者懂得如何将读者从对诗人生平之中熟悉的片段领进不为人知的空间;读着这本传记,就像看着维吉尼亚在火焰上扬撒着盐粒,用特别的光焰给读者展示诗人一生的点点滴滴。 从一开始,作者便一反理想化中的聂鲁达形象——“在智利南部林中探寻自然奥秘的幼年内夫塔利”。通过作者的了解,幼年的诗人并不是那个对身边一切事物感到惊奇的、无忧无虑的孩子,而是受到鄙视艺术家如同性恋的父亲的影响而越加害羞、胆怯的孩子。“同性恋”是智利大男子主义者能够想到的最恶毒的辱骂,而有这种心态的人却意识不到,毒打孩子其实是最懦弱的表现。威严父权阴影下的聂鲁达在大自然中找到了自己的避难所;在那里,他可以静静地观察周围的一切,而不必害怕被指摘、受惩罚。 在维吉尼亚的妙笔之下,聂鲁达的形象熠熠生辉:我们看到作为无政府主义者、前卫艺术家,对一切“绝对”怀有戒心的年轻诗人;而在第二次世界大战爆发前的高压环境下,诗人认为除了加入共产党之外别无选择。擅长缝纫刺绣、喜欢把她诗人文友的名字绣在一张长长花毯上的作者则用自己熟知的比喻,用最美的意象诠释了诗人在这个闭塞、无理的世界对政治信仰的坚持: 对于聂鲁达来说,政治信仰就像土著民族的挂毯或东尼维镇斗篷的纵横条纹一样: 挂毯和斗篷都是双面绣,虽然采用的是同一绣法,但一面绣出了社会民生,而另一面则织出了诗情画意。 还有什么更好的方式,能够诠释诗人对其政治信念的身体力行和其与生俱来的文学天赋呢?可惜的是,当今我们却缺乏对聂鲁达的理解,而我国的内政和外交之中也多么缺乏聂鲁达这样的身影!从国内的角度来说,我们需要知识分子来取代你方唱罢我登场、不学无术却口若悬河的“意见家”,并让知识分子重拾他们本不应放弃的道路——做引领大众的智者和思想上的领袖。从外交方面来说,智利在海外的代言人应该深读聂鲁达的作品,并理解我们和邻国秘鲁的关系不仅仅是海战和条约。曾有一位诗人,用他的文字把秘鲁化作世界文学最美的诗篇之一。诗人第二任妻子、昵称“小蚂蚁”的黛丽亚?德?卡瑞尔——聂鲁达故事中不可或缺的见证人——曾亲自告诉作者维吉尼亚,是《漫歌》使得聂鲁达成为了秘鲁人民心目中的民族英雄,是《漫歌》的发表推动了马丘比丘的发现——通往马丘比丘的盘山公路得以修建,印加遗址也成为了全国著名的景点……但聂鲁达所倡导的、两国之间的兄弟情谊却被后人淡忘、糟蹋了。比如皮斯科酒:如果聂鲁达还在,一定不会和秘鲁争夺这安第斯琼浆原产地保护权,而是将它调制成美味的“皮斯科酸酒”, 让两个民族一同举杯畅饮。 去过聂鲁达故居的人常常对那里众多的吧台感到惊异,但这并不为奇。光是巧思宫中就有两个吧台——在拱顶餐室入口处的“船长吧台”和在小山上智利画家玛丽?玛特纳壁画旁边的“夏日吧台”。而聂鲁达并不像谣言所传的那样嗜酒——林林总总的吧台其实反映了诗人的个性特点。维吉尼亚写道,“聂鲁达热衷聚会,爱团结群众, 还曾为文艺界争取影响力而斗争;他总是琢磨着如何把诗人朋友们会聚一堂,让大家相互认识、扩大交际圈,而他自己的诗也常常成为了分享交流的媒介……” 聂鲁达不但在诗人之间有着不凡的号召力,他更可贵的品质是他推崇他人作品的慷慨和大度。好客的聂鲁达甚至专门写诗,作为礼物送给友人、同仁。 聂鲁达身为共产党人却拥有多处房产以及众多身外之物,这点也曾受到非议。维吉尼亚指出,我们有必要重新审视“聂鲁达式的奢华”这一概念,而这是理解诗人其人和其文的重要线索:和聂鲁达同时代上流社会审美不同,诗人对法国家具、波斯地毯并不感兴趣,而是喜欢来自智利本土、用原生木材、土产动物皮革制成或装饰的家具;而诗人生活和创作的灵感,正源于这种“反资产阶级”的风格。聂鲁达的家一般位于偏远的位置,选址也是地价低廉的地方。买下地皮以后,各种废弃材料——石块、玻璃、木材——这些从沉船上打捞出来的,或是房屋拆迁剩下的五花八门的“玩意儿”,都摇身一变成为了诗人建屋、“解构”中的核心要素。而聂鲁达的房屋都是按照诗人自己的意愿和想法而建造的。令常人想不到的是,聂鲁达居然在智利大学进修了几个月的建筑学,直到自己的数学短板让他对接下来的课程望而却步。维吉尼亚说,聂鲁达创造了一种独特的建筑风格,而其精髓则是对自己智利身份的接受和认同。 维吉尼亚曾有幸同家人一起在聂鲁达最爱的黑岛之家结识了诗人,并对其爱好与爱情有过近距离的观察。据维吉尼亚观察,聂鲁达是个恋家的智利诗人;而作者通过“居家聂鲁达”,捕捉到了其他传记作者很难接触到的鲜活、自然的诗人形象,从而给读者还原出一个熠熠生辉、出人意料的聂鲁达。用户评价

这本《聂鲁达传:闪烁的记忆》像是打开了一扇尘封已久的门,门后是拉丁美洲那片土地上奔涌的热情与诗意,而聂鲁达,无疑是这片土地上最璀璨的星辰之一。我并非聂鲁达的资深研究者,甚至在此之前,我对他的了解也仅限于他那几首广为传颂的爱情诗,那些如同海浪般席卷而来的句子,总能在不经意间触动心底最柔软的部分。然而,这本书的出现,却让我看到了一个更加立体、更加鲜活的聂鲁达。从书名中“闪烁的记忆”这几个字,我就能感受到一种非线性的叙事,或许不是流水账式的生平记录,而是通过点点滴滴的回忆碎片,勾勒出诗人跌宕起伏的人生轨迹。我期待这本书能带我领略他早年的诗歌萌芽,感受他如何从一个腼腆的少年成长为影响世界的伟大诗人。更重要的是,我好奇他如何将生活的体验,无论是爱恋的甜蜜、政治的动荡,还是故土的思念,都巧妙地融入到他的诗歌创作中,让那些文字充满了生命力。这不仅仅是一本关于诗人的书,更是一次关于拉丁美洲历史、文化和灵魂的探索之旅。

评分当我看到《聂鲁达传:闪烁的记忆》这个书名时,脑海中立刻浮现出一幅画面:一位饱经沧桑的老人,坐在摇椅上,望着窗外的晚霞,回忆着他一生中那些难以忘怀的片段,那些如同星星般闪烁的时刻。我期待这本书能够呈现出一种非常个人化、非常感性的聂鲁达形象,而不是那种高高在上、遥不可及的文学偶像。我想知道,在那“闪烁的记忆”里,有哪些是关于他作为父亲、作为朋友的温情时刻?有哪些是他面对困境时的挣扎与坚守?又有哪些是他对世界、对人生的深刻感悟?我希望这本书能够打破我以往对诗人刻板的印象,让我看到一个有血有肉、有爱有恨的聂鲁达。这种“记忆”式的叙述,也意味着它可能充满着某种不确定性和主观色彩,但这恰恰是传记中最动人之处,因为它允许读者去感受、去解读,去与传主的情感产生共鸣。我迫不及待地想翻开它,去感受那些“闪烁的记忆”所带来的温暖与震撼。

评分读一本传记,对我而言,最吸引人的地方往往不是事迹的罗列,而是作者如何将一个人的人生故事,提炼出其独特的精神内核。而《聂鲁达传:闪烁的记忆》这个书名,就恰恰抓住了这一点。它不像一些官方的、事无巨细的年表,而是更像是一种主观的、充满个人情感的回溯。我猜测,这本书的作者,可能通过某种独特的方式,去捕捉聂鲁达生命中最具代表性、也最能引发共鸣的那些“闪光点”。或许是通过他留下的书信、日记,又或者是通过采访那些与他有过深度交往的人,将这些零散的记忆片段,编织成一张关于聂鲁达精神世界的地图。我尤其好奇,书中是否会展现他诗歌创作的幕后故事?那些名垂青史的诗句,究竟是在怎样的情境下诞生的?是月光下的低语,还是革命洪流中的呐喊?这本书,在我看来,更像是一场心灵的对话,一次跨越时空的寻访,试图在那些“闪烁的记忆”中,找到聂鲁达灵魂的脉络,理解他为何能成为一代又一代人心中的诗神。

评分我一直对那些能够穿越时空、触及灵魂的文字充满敬畏,而巴勃罗·聂鲁达,无疑是这样的诗人。拿到《聂鲁达传:闪烁的记忆》这本书,我内心涌起的更多的是一种期待,一种希望能够更深入地理解这位诗坛巨匠的心灵世界的渴望。从书名就能感受到,这并非一本刻板的传记,而是更侧重于情感的、碎片化的记忆回溯,仿佛跟随作者的笔触,一同潜入聂鲁达内心深处的某个角落,去发掘那些曾经让他心潮澎湃、让他灵感迸发的瞬间。我非常好奇,在那些“闪烁的记忆”里,是否包含了他在祖国智利那些壮丽的自然风光,是否记录了他与各国人民交流的深刻体验,是否描绘了他作为外交官和政治活动家所经历的波澜壮阔?这本书或许能够解答我长久以来的一个疑问:是什么样的经历,孕育出了聂鲁达诗歌中那种宏大叙事与细腻情感的完美结合?是乡愁?是革命的激情?还是爱情的永恒?我期待通过这本书,能够更好地理解他的诗歌,理解他的人生,也理解那个时代所赋予他的独特印记。

评分我总觉得,真正伟大的作家,他们的作品与他们的生命是密不可分的,就像树根与土壤一样,深深地扎根在生活的土壤里,汲取养分,然后开花结果。而《聂鲁达传:闪烁的记忆》,恰恰用一个极富诗意的书名,暗示了它将深入挖掘这种联系。我猜测,这本书不会是枯燥的史实堆砌,而更像是作者为我们精心准备的一场关于聂鲁达生命历程的“感官体验”。那些“闪烁的记忆”,或许是从他童年时代对大海的迷恋开始,到青年时代爱情的炙热,再到中年时代对社会不公的愤怒与抗争,直至晚年对生命与死亡的哲思。我好奇,这本书将如何通过这些“记忆”的串联,展现聂鲁达思想的演变,他诗歌风格的蜕变,以及他人生态度的转变。我期待,它能让我看到,那些看似宏大的诗篇背后,隐藏着怎样细腻、真实,甚至可能是痛苦的个体生命体验。这本传记,对我来说,不仅仅是了解一个诗人,更是理解一个时代的缩影,以及那个时代下,个体是如何在历史洪流中,留下自己独特的印记。

评分这次618京东配送太慢了,几乎是最慢的之一

评分书很好,全新正版塑封,送货快,好评!

评分图书活动很给力,又买了一大堆,谢谢京东的快递员,辛苦了!!

评分我为什么每个商品的评价都一样,因为在京东买的东西太多太多了,导致积累了很多未评价的订单,所以我统一用段话作为评价内容。京东购物这么久,有买到很好的产品,也有买到比较坑的产品,如果我用这段话来评价,说明这款产品没问题,至少85分以上,而比较差的产品,我绝对不会偷懒到复制粘贴评价,我绝对会用心的差评,这样其他消费者在购买的时候会作为参考,会影响该商品销量,而商家也会因此改进商品质量。

评分期待已久的好书,囤积着夏天慢慢读。

评分图书活动很给力,又买了一大堆,谢谢京东的快递员,辛苦了!!

评分我为什么每个商品的评价都一样,因为在京东买的东西太多太多了,导致积累了很多未评价的订单,所以我统一用段话作为评价内容。京东购物这么久,有买到很好的产品,也有买到比较坑的产品,如果我用这段话来评价,说明这款产品没问题,至少85分以上,而比较差的产品,我绝对不会偷懒到复制粘贴评价,我绝对会用心的差评,这样其他消费者在购买的时候会作为参考,会影响该商品销量,而商家也会因此改进商品质量。

评分书很好,全新正版塑封,送货快,好评!

评分好的作品好的服务

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有