具体描述

内容简介

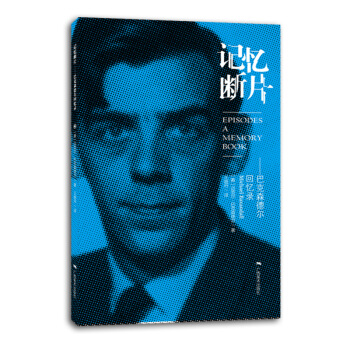

本书是迈克尔?巴克森德尔对其早期生活和创造力形成的精彩记录。描述了作者的童年生活,他在剑桥拜F.R.利维斯为师的求学生涯,在德国、意大利和瑞士的游学经历,在维多利亚与阿尔贝蒂博物馆的生活细节,与约翰?波普-亨尼西的共事经历,以及他决心追随格特鲁德?宾和恩斯特·贡布里希加入伦敦大学瓦尔堡研究院的缘由,展现了他在精神、情感以及文化上成熟的过程。此书既是一系列引人入胜的花絮及对当代著名和非著名人物形象的一种个人见证,也是20世纪中期文化史上的一大贡献。

作者简介

迈克尔·巴克森德尔(1933—2008),艺术史学家,曾任教于瓦尔堡研究院、伦敦大学和加州大学伯克利分校。主要著作有《15世纪意大利的绘画与经验》[Painting and Experience in Fifteenth Century Italy]、《德国文艺时期的椴木雕刻家》[The Limewood Sculptors of Renaissance Germany]、《意图的模式》[Patterns of Intention]、《蒂耶波洛的图画智力》[Tiepolo and the Pictorial Intelligence,与斯维特兰娜?阿尔珀斯合著]以及《走进卡什帕》[A Grasp of Kaspar]。内页插图

目录

序言第一章 约言

第二章 幼年故事

第三章 喇叭声不再

第四章 游学:1955—1958年

第五章 两种工作环境:1958—1965年

第六章 尾声

用户评价

我必须承认,阅读这本书是一次对心智的挑战,它要求读者放下一切预设的期待,完全沉浸到作者构建的那个自洽却又充满裂痕的世界观中。它不是一本用来消遣的读物,更像是一块需要反复打磨的璞玉。最让我感到震撼的是,尽管叙事围绕着个人经历展开,但它却巧妙地触及了宏大叙事中那些被忽略的“人味儿”。它不谈论宏伟的口号,只谈论如何在日常的琐碎与艰难中维持一份完整的自我。读完之后,我感到一种强烈的“被清洗”的感觉,仿佛作者用一种独特的、略带苦涩的溶剂,溶解了记忆的表层灰尘,露出了下面那些带着体温的、真实的纹理。这本书的重量感,不在于它讲述了多大的事件,而在于它如何精准地捕捉了“成为一个人”的重量。它值得被放在书架上,时不时地取下来,重温那些复杂的情绪和精妙的措辞。

评分初读此书,我最大的感受是叙事者的声音极具辨识度,如同在耳边低语着一个不为人知的故事。他有一种近乎残酷的诚实,能够毫不避讳地揭示人性深处的幽暗与光辉,而这一切都包裹在一种近乎疏离的观察者视角之下。这种叙事策略使得读者始终保持着一种既贴近又审慎的距离,不会轻易被情感洪流裹挟,而是被迫去思考事件背后的驱动力。书中的章节结构如同打碎的镜面,并非线性推进,而是反复在不同的时间点之间跳跃、折射,每一次回溯都像是从不同的角度审视同一块记忆碎片,每一次重构都带来新的理解和疑惑。这要求读者必须投入极大的注意力去拼凑那些看似无关紧要的细节,一旦跟上作者的节奏,那种“啊哈”的顿悟感便接踵而至,极具智力上的满足感。可以说,这是一部需要“参与”阅读的作品,而非仅仅被动接受的文本。

评分从文学技巧的角度来看,作者对意象的运用达到了炉火纯青的地步。他似乎总能从最不起眼的物件中提炼出深刻的象征意义。比如,某个特定季节里固定出现的那棵树,或者某个老旧物件上褪色的油漆,它们不再是简单的背景装饰,而是成为了情绪的载体,甚至成为了推动情节发展的无声力量。这种具象化的象征手法,极大地增强了文本的密度和回味空间。此外,该书的节奏控制堪称大师级。在关键情节爆发前,作者会故意放慢叙述速度,用大段的、近乎冥想式的独白来渲染气氛,让读者的心跳和呼吸都与书中的角色同步加速。而当高潮来临时,笔锋又会变得短促而有力,句子被切断,信息被压缩,形成一种强烈的视觉和心理冲击。这种张弛有度的叙事节奏,使得整部作品读起来跌宕起伏,绝不沉闷,充分展现了作者对叙事“音乐性”的深刻理解。

评分这本书的封面设计就深深地吸引了我,那种泛黄的纸张质感,仿佛能触摸到时间留下的痕迹,配合上那略带忧郁的字体排版,立刻让人心头一紧。我是一个对历史和个人叙事交织的作品情有独钟的读者,而这本作品的基调,恰恰精准地捕捉到了一种既宏大又微小的叙事张力。从最初翻开的几页来看,作者似乎并不急于抛出爆炸性的事件,而是极其耐心地构建了一个特定时代的氛围。他使用的语言是一种非常古典且精致的风格,句法复杂,用词考究,读起来需要放慢速度,细细品味每一个断句后的留白。这种写作方式,无疑是挑战现代快节奏阅读习惯的,但对于追求深度体验的读者来说,无疑是一种享受。我尤其欣赏作者在描绘日常场景时的那种不加修饰的真实感,即便是最平凡的早晨或一次无足轻重的交谈,也被赋予了一种近乎诗意的沉重感。这不仅仅是记录,更像是一种对逝去时光的虔诚的“考古”工作,每一页都散发着一种难以言喻的、混合着怀旧与怅惘的独特气味。

评分这本书的笔触在描绘人物关系时,展现出惊人的细腻和洞察力。那些围绕在核心人物周围的配角,并非扁平的背景板,而是具有复杂动机和内在矛盾的立体存在。作者似乎对“误解”和“未言明之物”有着特殊的偏爱,很多重要的转折点都发生在对话未完、目光交汇的瞬间,那些没有被说出口的话语,反而比所有宣之于口的誓言都更具重量。我反复咀嚼了几段关于家庭聚会的描写,那种表面上的和睦与内在暗流涌动的张力被刻画得入木三分,让人联想到自己生命中那些“不好意思戳破的泡沫”。这种对人类社交微妙平衡的把握,显示出作者非凡的观察力,他没有急于对任何人物做出简单的道德审判,而是将他们放置在特定的历史与个人局限中,任由读者去评判。这种开放性,赋予了文本极强的生命力,每一次重读都会对某个人物产生新的共情或疏远。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![我的艺术生涯 斯坦尼斯拉夫斯基表演体系的开山之作 [Моя жизнь в искусстве] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12222514/59716bdcNf23ab930.jpg)