具体描述

内容简介

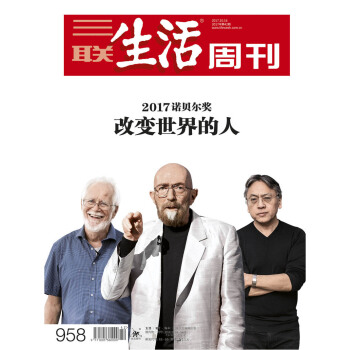

在1895年11月27日,阿尔弗莱德·诺贝尔(Alfred Nobel)在巴黎第三次也是zui后一次签署了他的遗嘱。这位生前以炸药发明人和企业家闻名于世的瑞典人把自己的全部资产分为五份,设立为诺贝尔奖,分别授予那些在物理、化学、生理学或医学、文学与和平领域“为人类做出杰出贡献的人”。这份zui初引发了诸多争论的遗嘱在100多年的时间里一直被忠实地执行,它早已zhao越国界,成为人类zui崇高的奖项之一。成为诺贝尔奖得主不仅是一种极高的荣誉,也是为全人类共同的福祉做出卓越贡献的证明。内页插图

目录

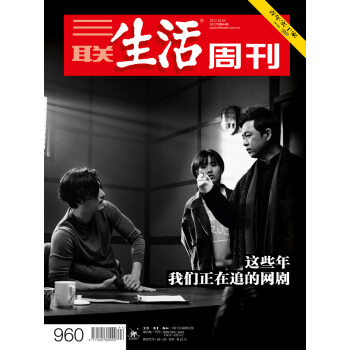

目录封面故事

2017诺贝尔奖

改变世界的人

34生理学或医学奖:了解你的生物钟

40物理学奖:倾听宇宙的声音

43化学奖:观察生命的细节

46文学奖:记忆、时间和自我欺骗

50和平奖:禁止核武器:理想照进现实

52经济学奖:非理性的经济人

特别报道

54沙姆之地,流浪或回归

62现代叙利亚的缔造

76一名自由摄影师的中东记录

社会

84时事:拉斯维加斯枪击案之后,控枪会有进展吗?

90热点:寻找旧城更新的密码

经济

82市场分析:定向降准的含义

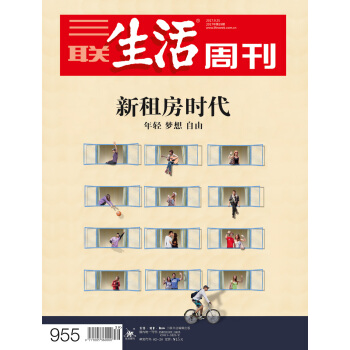

专题

94平等与质量并重的加拿大教育

101在麦吉尔,追求杰出就在DNA里

104发展科学研究就是我们的教育方式

文化

106文化:《千里江山图》何以“独步千载”?

116文化:西北科学考察团,西行纪念90年

124艺术:世界剧场:面对争议的古根海姆和中国艺术展

130电影:贾樟柯:《时间去哪儿了》的现实追问

134戏剧:万方的20,40,60

140话题:不一样的《福斯特医生》

142设计:飞翔的玻璃

专栏

16邢海洋:港股的底气在哪里

146袁越:吃饭倒时差

148张斌:体育让政治走开,别开玩笑了!

149宋晓军:中国军舰首访伦敦杂感

150朱德庸:大家都有病

环球要刊速览

读者来信

天下

理财与消费

好消息·坏消息

声音

生活圆桌

好东西

个人问题

精彩书摘

《2017诺贝尔生理学或医学奖:了解你的生物钟》事实上,生物钟是一门古老的学科。1792年夏天的一个傍晚,法国天文学家让·雅克·德奥图·德梅朗发现含羞草已经“睡觉”了,它的叶子合上了,而白天时它的叶子是张开的。他好奇如果含羞草持续处于黑暗环境中会产生什么变化,之后他发现,尽管没有日光照射,含羞草的叶子每天仍然保持其正常的规律性变化。显然植物能够“知道”太阳的位置,知道什么时候是白天,什么时候是黑夜。德梅朗是发现昼夜节律的第yi人,他的报告出现在一篇重要的科学论文中,只有350个单词,组成7个很长的句子。

后来,其他科学家发现不只植物,动物和人类也有生物钟帮助自身生理状态适应环境的日常变化。地球每24小时绕地轴自转一周,或沐浴于阳光中,或湮没于黑暗里。对生物体而言,“吃喝拉撒睡”皆有定时,随着地球日夜更替的节拍发生适时地演变。

《2017诺贝尔文学奖——石黑一雄:记忆、时间和自我欺骗》

《泰晤士文学增刊》编辑罗泽琳·迪宁说,在石黑一雄的小说中,“人生被简单的误解、错误的希望和残酷的习俗所毁。人物误以为他们理解了历史事件。在平静的、没有变化的、令人愉悦的表面下,存在着一个无声的、暴力的体系。那里有渴望,有痛苦,以及表达这些的手段。石黑一雄是描写失落的诗人,在简单、温和的文本之下,创造出了令人痛苦的情感落差”。比如《长日留痕》中的男管家史蒂文斯,总是躲避各种感情,因为他认为抑制真实的自我才能成为伟大的管家,所以他冷漠地处理父子亲情,盲目忠实于其主人达林顿却无视后者一度与纳粹交往甚密甚至帮助极右势力的现实。这种盲目甚至使他失去了与心爱的女管家肯顿小姐的情感。

《行走沙姆之地》

战争给予了他们逃离简陋的山区住宅和面容严峻的征兵官员,在另一个国家开始新生活的机会。意味深长的是,体力和健康状况更佳的青壮年男子成为第yi批出逃者:他们被紧急征召入伍的概率更大,因之离开的愿望也更迫切。随后是他们的妻儿和家人,再紧接着是变卖了房屋和家产、将zui后一个叙利亚镑也支付给“蛇头”的中年人。在校学生、和父母失散的年轻女性以及多病的老年人被遗弃在了大马士革,使得当地男女比例达到了1比7的悬殊数字。“女同性恋现象在zui近几年正变得公开化。”瓦利德告诉我,“即使是留在死城里的姑娘,也会需要生活和精神上的伴侣。人口学家年复一年地渲染沙姆地区的人口爆炸,他们意识不到,因为这场内战,若干年后叙利亚将不再有新生儿。”

《拉斯维加斯枪击案之后,控枪会有进展吗?》

枪击案的惨烈再次引起了美国舆论对禁枪和控枪问题旷日持久的讨论。一位从现场逃生的幸存者在推特账号上发言,决定放弃多年来对宪法第二条修正案坚定不移的支持,而呼吁禁枪,因为他目睹了子弹强大的威力。他写道:“我们之中有人有持枪证,公交车上也有合法枪械,但这些一点用都没有。我们不敢碰枪,怕警察把我们当成暴徒的同伙,向我们射击。”然而,拿到数量惊人的武器的人,“一个人就能蹂躏整个城市”。子弹的威力太强,让持枪“完全超出了控制”。他的这条推特得到了热烈的响应,被转发了数万次。

……

用户评价

《三联生活周刊》(2017年第42期)中的一篇关于健康生活方式的倡导,以一种非常贴近生活的方式,给我的生活带来了不小的启发。报道并没有使用枯燥的医学术语,而是通过讲述一些普通人在改变生活习惯后所获得的健康益处,来鼓励读者积极行动。文章从饮食、运动、心理健康等多个方面,给出了实用的建议。例如,关于健康饮食的部分,它强调了均衡营养的重要性,以及如何通过简单的食材搭配,做出既美味又健康的餐食。在运动方面,它鼓励读者找到适合自己的运动方式,并将其融入到日常生活中,而不是将其视为一种负担。而关于心理健康,报道则强调了保持积极心态、学会自我调节的重要性。我尤其对其中关于“正念”的介绍印象深刻,它教导我们在忙碌的生活中,如何保持专注,感受当下,从而减轻压力,提升幸福感。这篇报道,让我意识到,健康的生活方式并非遥不可及,而是可以通过一点一滴的改变来实现的。它鼓励我更加关注自己的身体和心理健康,并开始积极地调整自己的生活习惯,去拥抱一个更健康、更充实的人生。

评分这次翻阅《三联生活周刊》(2017年第42期),我特别被其中的几篇人物访谈所吸引。其中一位主人公,他的经历简直可以用“传奇”二字来形容。从一个籍籍无名的小人物,凭借着一股不服输的劲头,硬是在某个细分领域闯出了一片天地。文章的叙述者巧妙地将他的童年、求学、创业的种种细节娓娓道来,勾勒出一个鲜活立体的形象。我仿佛看到了他当年在简陋的办公室里,面对着无数次的失败和质疑,却依然咬牙坚持的身影;也看到了他在成功之后,面对名利的诱惑,依然保持初心,对社会怀有感恩之情的一面。这种成长史,对于正在奋斗中的年轻人来说,无疑是一剂强心针。它告诉我们,成功并非偶然,而是无数汗水、泪水和智慧的结晶。更重要的是,文章并没有停留在对成功的赞美,而是深入挖掘了他成功的背后所付出的代价,以及他在人生某个阶段所经历的挣扎与彷徨。这使得整个叙述更加真实可信,也更具启发意义。读到最后,我久久不能平静,心中涌起一股强烈的敬意。这样的故事,不仅仅是某个人的传记,更是对时代精神的一种折射。它让我们反思,在物质极大丰富的今天,我们应该如何去定义成功,又该如何去坚守内心的价值。

评分翻开这本《三联生活周刊》(2017年第42期),首先映入眼帘的是封面那个充满故事感的画面,它仿佛在无声地诉说着一个时代的印记,又或是某个被遗忘角落的真实写照。还没深入阅读,一种沉甸甸的期待感便油然而生。对于一本周刊而言,尤其像《三联生活周刊》这样有着深厚底蕴的刊物,每一期都像一次精心准备的文化盛宴,总能在不经意间触及内心深处的情感,或是引发对周遭世界的深刻思考。2017年,这个年份本身就承载了太多变迁与故事,而第42期,这个看似普通的期号,在我的印象中,总会有一两篇深度报道,如同那颗饱满的麦穗,在信息洪流中散发着独特的智慧光芒。我通常会先浏览目录,寻找那些让我眼睛一亮的主题,然后才开始细细品读。有时,我会因为一个标题而驻足,好奇它背后隐藏的究竟是怎样一番跌宕起伏的人生,或是某个复杂议题的多重面向。这种阅读体验,就像是在一个巨大的宝库中寻宝,每一次翻页都可能遇见意想不到的惊喜。那些精心打磨的文字,配合着考究的配图,共同构建了一个个引人入胜的叙事空间。我期待它能带我走进那些平常难以触及的领域,了解那些不为人知的幕后故事,或是感受那些正在改变世界的力量。它不仅仅是一本杂志,更像是一位老友,在忙碌的生活中,静静地陪伴我,与我分享他对世界的观察和见解。

评分这期《三联生活周刊》(2017年第42期)的一篇关于教育改革的讨论,引发了我强烈的共鸣。文章聚焦于当前教育体系中存在的一些普遍性问题,比如应试教育的弊端、学生课业负担过重、创新能力培养的缺失等。作者通过采访多位教育专家、一线教师以及学生家长,从不同角度剖析了这些问题产生的原因,并提出了一些建设性的改革建议。我特别对其中关于“减负增效”的讨论印象深刻。报道中,有教育工作者强调,减轻学生过重的学业负担,并非意味着降低教育质量,而是应该更加注重培养学生的自主学习能力、批判性思维以及解决实际问题的能力。同时,文章也关注到了素质教育的推行,以及如何在保证基础教育的同时,更好地发掘和培养学生的艺术、体育、科技等方面的特长。这篇报道,让我看到了教育领域所面临的挑战,也看到了改革的希望。它提醒我们,教育的本质应该是为了人的全面发展,而不是仅仅为了分数。只有真正将教育回归到育人的初心,才能培养出更有创造力、更有责任感的下一代。

评分《三联生活周刊》(2017年第42期)中的一篇关于文化传承的报道,以一种极其温暖和细腻的笔触,展现了一个濒临消失的传统手工艺如何在一个小山村中被重新唤醒的故事。报道的主人公是一位年迈的手艺人,他一生致力于传承一种古老的织锦技艺,然而,随着年轻一代的对外流失和对传统技艺的忽视,这项技艺似乎注定要失传。但是,在一位年轻的艺术家和当地政府的努力下,这项濒临绝迹的技艺,在经历了种种困难后,终于迎来了新的生机。文章中,我看到了这位老手艺人脸上布满的岁月痕迹,以及他手中那双灵巧却又布满老茧的手。我仿佛能感受到他每织一针、每染一色时,所倾注的心血和情感。我也看到了那些被重新点燃对传统技艺热情的年轻人们,他们用新的视角和创意,为这项古老的技艺注入了新的生命力。这篇报道,不仅仅是关于一项手艺的复兴,更是关于一种文化精神的回归。它让我明白,在现代化的浪潮中,我们不应该轻易放弃那些祖先留下的宝贵财富,而应该用开放的心态去接纳和传承,让它们在新的时代焕发光彩。

评分翻阅《三联生活周刊》(2017年第42期),有一篇关于人工智能发展的文章,给我带来了前所未有的震撼。作者以一种既科普又富有哲学思辨的方式,探讨了人工智能在未来可能带来的深刻变革。文章从人工智能的最新技术进展入手,详细介绍了机器人在医疗、交通、教育等领域的应用前景,以及它们在自动化、智能化方面所展现出的惊人能力。然而,报道并没有止步于对技术奇迹的描绘,而是更进一步地触及到了人工智能可能引发的伦理困境和哲学思考。例如,当机器人的智能超越人类时,我们将如何界定“意识”和“情感”?当人工智能能够承担大量工作时,人类的价值和意义又将何去何从?文章中引用了多位科技界和哲学界的权威人士的观点,他们的讨论深入浅出,引人入胜。我仿佛看到了一个全新的时代正在向我们走来,一个充满无限可能,但也可能伴随着未知挑战的时代。这篇报道,不仅让我对人工智能有了更清晰的认识,更引发了我对人类自身在未来社会中角色的深刻反思。它让我意识到,在这个飞速发展的时代,保持学习和适应能力,以及不断追问“人”的本质,是多么重要。

评分《三联生活周刊》(2017年第42期)中一篇关于全球化浪潮下文化碰撞与融合的专题,着实让我眼前一亮。报道以一个充满异域风情的城市为切入点,细致地展现了不同文化如何在日常生活中相互交织、影响,并最终形成一种独特的城市品格。文章并没有流于表面地描述服饰、美食的“混搭”,而是深入探讨了语言、信仰、价值观等深层次的文化元素是如何在碰撞中产生火花,又如何在融合中共存。我看到了来自不同国家的人们,他们带着各自的文化背景,在这里相遇、交流、碰撞,有时会产生误解和冲突,但更多的是在相互理解和尊重中,创造出新的生活方式和表达方式。文章中的一些细节,比如不同语言的涂鸦在同一面墙上和谐共存,传统建筑与现代设计巧妙结合,都充满了艺术感和生命力。它让我深刻地认识到,全球化并非意味着文化的单一化,而恰恰是多种文化得以展现其独特魅力,并相互学习、借鉴的过程。这种开放、包容的文化态度,正是我们这个时代所需要的。它鼓励我们跳出固有的思维模式,去拥抱多元,去理解和欣赏那些与我们不同的文化,从而丰富我们自身的精神世界。

评分这期《三联生活周刊》(2017年第42期)的选题,似乎触及到了当代社会中一个普遍存在的现象——信息茧房。作者通过对一系列现象的梳理和分析,揭示了我们在互联网时代,如何在算法的驱动下,逐渐被包裹在自己熟悉的信息环境中,而与多元化的观点和信息渐行渐远。我回想起自己在浏览新闻、社交媒体时,常常会发现自己看到的内容似乎总是和自己的观点不谋而合,而那些可能挑战我固有认知的声音,却鲜少出现在我的视野中。这种“舒适区”虽然让人感到安心,但长此以往,却可能导致思维的僵化和视野的局限。文章中引用了一些心理学家的观点,解释了这种现象背后的心理机制,以及它对个体认知和社会群体可能产生的负面影响。我尤其对其中关于“确认偏误”的讨论印象深刻。它让我更加警醒,在接受信息的时候,要时刻保持批判性思维,主动去接触那些可能与自己观点不同的声音,才能让自己的思想保持活力和开放。这篇报道,与其说是一篇简单的分析,不如说是一次善意的提醒,它促使我审视自己的信息获取方式,并开始有意识地去打破那些无形的壁垒,去拥抱更广阔的世界。

评分在《三联生活周刊》(2017年第42期)中,有一篇关于环境保护的深度报道,它以一种近乎令人心碎的方式,讲述了一个偏远地区在经济发展过程中所付出的沉重生态代价。报道中,记者深入到当地的河流、森林和村庄,用细腻的笔触描绘了被污染的水源如何影响着村民的健康,曾经生机勃勃的土地如何变得贫瘠,以及那些世代居住在这里的生灵是如何在恶劣的环境中艰难求生。我看到了那些因环境污染而患上疾病的孩子们,他们稚嫩的面孔上带着无辜和痛苦,这让我感到无比心疼。我也看到了那些为了生存而不得不继续在污染环境中劳作的村民,他们身上体现出的那种无奈和坚韧,令人动容。文章中穿插着科学家们的专业分析,解释了污染的来源和危害,同时也提出了可能的解决方案。然而,在数据和科学的背后,更让我触动的是那些鲜活的生命故事。它让我深刻地认识到,经济发展不应该以牺牲环境为代价,而环境保护也不是一句空洞的口号,它关乎着每一个生命的尊严和未来。这篇报道,如同一记警钟,敲响在我的心头,让我对我们赖以生存的地球,有了更深层次的敬畏和责任感。

评分《三联生活周刊》(2017年第42期)中的一篇关于城市变迁的专题报道,给我留下了深刻的印象。报道聚焦于一个正在经历快速工业化和城市化进程的中国小镇,细致地描绘了它在时代浪潮下的种种变化。从昔日宁静的田园风光,到如今鳞次栉比的高楼大厦,再到车水马龙的繁华景象,一切都仿佛在瞬息之间发生。作者并没有简单地罗列出经济增长的数据,而是通过对当地居民生活方式、人际关系、文化习俗的变迁的细致观察,展现了这场变革对个体生命带来的复杂影响。我读到了老一辈人对于故土情结的眷恋,他们看着熟悉的街道被拓宽,老房子被拆迁,心中既有对未来的期盼,也有对过往的怀念。我也看到了年轻一代,他们渴望走出小镇,去大城市闯荡,追求更广阔的天地,却也面临着身份认同的困惑和疏离感。文章中的一些细节,比如集市上消失的吆喝声,老街巷里逐渐稀疏的人影,都充满了诗意和伤感。它让我不禁思考,在追求发展的同时,我们是否应该更加珍视那些正在消逝的文化和情感?城市的发展,究竟是为了什么?是为了冰冷的钢筋水泥,还是为了人与人之间更温暖的情感连接?这篇报道,用一种温情而又不失批判的笔触,引发了我对现代化进程中人性与发展的深度思考。

评分挺好的杂志,有时候会买。

评分质量好 价格低

评分杂志不错,闲暇时翻翻……

评分挺好的杂志,有时候会买。

评分可以

评分ok

评分京东购物体验好,活动给力,速度快,是正品。

评分还可以,感兴趣的专题。

评分为了挣京豆,我得一件一件商品地去评价,就这样粘贴复制吧。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[杂志订阅]中华遗产杂志预订 2018年8月起订阅 1年12期 人文旅游杂志 杂志铺 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1024892620/59911413N20331fed.jpg)