具体描述

产品特色

编辑推荐

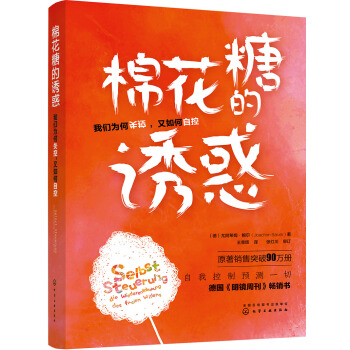

适读人群 :心理学相关专业学生、研究生、社会工作者,以及能够接受深阅读的普通大众。德国《明镜周刊》畅销书

原著销售突破90万册

Organon研究奖得主尤阿希姆·鲍尔重磅力作

失控与自控的脑科学与心理学解读

内容简介

它不是励志书,也不是心灵鸡汤;它充满“科学腔”,它可能不那么讨人喜欢,它只是冷静地讲述——自我控制的“来龙去脉”。我们为何有意控制,却也频频失控?我不奢望成为“职场精英”,提升自控对我意义还大吗?作为父母,培养孩子自控力的关键在哪里?“自我控制预测一切”,可是如何提升自控力?《棉花糖的诱惑:我们为何失控,又如何自控》为你解惑。

作者简介

尤阿希姆·鲍尔

1951年生,心理治疗师、医生,分子生物学家和神经生物学家,心理免疫学家,现为德国弗莱堡大学医院神经学教授,曾获得德国生物精神病学学会的Organon研究奖。

他也是著作等身的知名科普作家,屡次登上德国各大畅销书排行榜,著作包括《身体的记忆》《你的心情不好我知道》等。

精彩书评

鲍尔激发了改变的动力,让我们成为自我真正想要的样子。

——德国知名女性杂志《Für Sie》

这本书言简意赅,解释了许多令人惊讶的人类行为,写出了我们的自我。

——瑞士《每日广讯报》

神经生物学家鲍尔主张应关怀并控制自我的行动,听来复杂,但极为明智。

——德国《情绪杂志》

这本著作横跨心理学与哲学领域,赋予我们信心,改变自己的人生。

——《流行知识杂志》

伟大的成功之作! ——《神经科学医师期刊》

目录

第一章 自控,所以自由

人类有自由意志吗?人类可以自主决定吗?只要我们能够静下心来思考,比较不同状况中各个选项的利弊得失,再做出选择,我们就拥有“自由意志”。

没有自我,何谈自决/2

自我控制是完整的自我关怀/6

良好的自控力能够习得吗/8

激情与冲动的神经生物学基础/10

自由意志的神经生物学基础/11

接纳他人观点是良好自控力的前提/13

哲学家怎么看待自由意志/14

自由意志与大脑研究/15

潜意识并非自由意志的敌人/18

对自由意志的危险否定/20

除此之外,别无选择吗?/22

对自由与自控的渴望/24

本章注释/25

第二章 学习如何自控

人类天生就具有习得自控的能力,前额叶皮质里的神经网络是自控力的神经生物基础;两岁以前的教养,对良好自控力的养成格外重要。

社会经验塑造大脑/40

国际知名的但尼丁研究/42

棉花糖的诱惑:儿童自我节制的压力测试/44

大人不可靠,何谈儿童自我节制/46

儿童如何形成“我”“你”和“我们”的概念/48

良好自控力的养成步骤/52

自由源于自控/56

艰困处境下的自我节制/58

我们的教养方式是否为良好自控力的养成提供了前提?/60

新型的黑教育还在大行其道?/63

全日制学校不该只是“寄存处”/64

学校里的正念练习/66

有益于自控力养成的教养方式/67

本章注释/68

第三章 自控力让人生不随波逐流

自控力并不违背人类的真实天性,它是我们人类的一大生物功能,使我们在满足立即需求与达成长期目标之间取得健康的平衡。

自控力与幸福感/80

个人如何抵御重重社会压力/82

我们正在迈向成瘾社会?/84

德国人自我节制能力的现状/85

为何要控制现代媒体的使用/89

相信未来的重要性/92

更多自控、更少压力/95

有益自控养成的社会条件/97

本章注释/98

第四章 自由意志的潜移默化

“启动效应” “反射与感染机制”和“刻板印象威胁”可能会潜移默化地改变人类行为,认识其所带来的影响,可以让我们更为警敏,免受外界刺激的操控。

“本我所在之处,自我必将随行”/104

启动效应/105

镜像神经元系统/109

刻板印象威胁/111

自由意志的形成也是社会理解过程/114

本章注释/117

第五章 自控力:激活身体的自愈力

优良的医学体系不应仅止于为患者提供药物、手术等治疗,而应帮助患者增强心理上的自控潜能,启动病患生理上的自愈能力。

现代医学有待开发的潜能/120

“那是建构了身体的精神”——心理如何控制生物功能/121

“他人”是最强效的药物/124

社会环境与人体生物功能的接口/126

沟通也可致病/127

唤醒病患的“内在医生”/130

医生的言语对患者自控力的影响/132

诊断是答案,还是问题?/135

本章注释/138

第六章 自控力的至高点:应对重大疾病

疾病的挑战促使我们重新探索人生,若能以此为契机强化自我力量的觉醒,就能化危机为转机,激发我们对抗阿尔茨海默症、癌症等重大疾病的潜能。

无须问责患病者/142

基因如何控制人际关系与生活方式/143

癌症与心血管疾病:有益与保护的因素/145

墨守成规与成瘾的人不具自由意志?/147

提升自控力的有效策略/149

贯彻行为改变,落实于日常生活/151

疾病的挑战/152

自我控制力量的觉醒与强化/155

永不放弃实证医学/156

疾病是改变的契机/158

重新探索人生,关怀自我/159

以自控力预防阿尔茨海默症/163

本章注释/166

第七章 自我观察与总结

自控力帮助我们走出一段从自知、自决到自由的理想人生。

本章注释/178

致谢/179

参考文献/180

前言/序言

2015年3月,我去阿姆斯特丹参加第一届心理科学国际会议(international convention of psychological convention. ICPS)。会议第二天,来自杜克大学的特蕾·莫菲特(Terrie Morffitt)教授做主旨报告。她在报告中不断向我们呈现一个模式:横坐标是幼年时期的自我控制能力,纵坐标则是每个人的一生成就,从个人的收入到生理老化的速度。她最后用一句颇具震撼性的话结束她的报告:自我控制预测一切(self-control predicts everything)。

她所讲到的这些数据来源于新西兰南岛的第二大城市但尼丁。1972年,这个城市出生的1000名孩子被选中,开始参加一项名为“但尼丁多学科健康与发展研究”(Dunedin multidisciplinary health and development study)的项目。从那时起,这些孩子每隔一段时间就会回到但尼丁,参加各类测试。他们对此非常自豪,认为自己如同去参加奥林匹克运动会的国家代表队一样。在这些孩子还在学龄的时候,研究者详细地评估了他们的自我控制能力,或者自我节制(self-discipline)能力;现在这些孩子已经步入中年,但是所有的研究结果都显示,他们在幼年时期的自我控制能力,依然能够预测他们如今的生活质量与状态。

这就是自我控制的力量。近年来,自我控制、意志力(willpower)、复原力(resilience)、韧性(grit)这些概念日益被中国读者所了解,各类书籍也纷纷被列入畅销书的榜单,真是给人“忽如一夜春风来”的感觉。这说明,自我控制的重要性已经得到了充分认可与接受。但是,作为一名心理学研究者,我发现我们的读者对于自我控制依然存在一些误解与偏差。有的时候,这些误解与偏差甚至完全偏离了自我控制的科学认识。

首先,自我控制并不是如同电源插座一样,随时可以支取的心理资源。我们经常会看到这些场景:当孩子已经非常疲惫的时候,家长依然会督促孩子完成学习任务;当员工已经陷在如山一般的工作任务中,领导依然会不断指派各种任务与目标;当一个创业者已经累得筋疲力尽,依然强迫自己继续投入新的工作。我们似乎相信,我们的能量就像海绵里的水一样,挤一挤总是还会有的。

事实上,今天大多数研究者都相信,自我控制能力的真正比喻应该是我们的肌肉。尽管我们可以通过训练,让自己的肌肉变得更加强壮,但是肌肉迟早会感到疲惫,达到一个极限。比如当你面对着一块散发着诱人香气的巧克力饼干,却只能吃点胡萝卜之后,再去做一个解题任务,能够坚持的时间往往比那些直接吃掉饼干的人会更短一些。这个实验尽管受到一些挑战,但是依然得到了较多的重复验证。

另一些研究结果则发现,如果我们过度使用自我控制资源,甚至还会影响我们的健康。在美国南部的阿拉巴马与密西西比州,有着大量的黑人贫困家庭。一些研究者在这些家庭的孩子幼年时的自我控制能力进行了考察,然后在他们即将步入成年期时再来考察他们的身体健康状况,结果发现在那些极端贫困家庭的孩子身上,上述二者表现出一个负向的相关:孩子自我控制能力越强,成年时的身体健康状况也就越差。我们自己在中国流动人口中也发现了类似的现象,我们将其称之为“蜡烛效应”。这种效应的存在说明,我们也许不能一味夸大自我控制的积极效果,而是要将其用在“刀刃”上。

其次,我们往往容易错误理解自我控制对于我们的意义。在大多数情况下,我们都是将自我控制与个人成功联系起来,当谈到这个词的时候,不免带有那些坚韧不拔、克服险阻的个人英雄色彩。然而,对自我控制这个词语其实可以有两种理解:“自我去执行控制”或者“将自我置于控制之下”。我们往往关注的是前一种意义,而忽略了后一种意义。

加州大学洛杉矶分校的马修·利伯曼教授曾经打过一个比喻,我觉得很形象地说明了我们为何需要自我控制。假设在一个深夜,你被一群外星人绑架了,要对你进行一个手术。你可以在手术的两个结果中进行选择:失去你的自我控制能力,保留各种冲动与欲望;或者保留你的自我控制能力,失去各种冲动与欲望。你会选择哪一个呢?相信大多数人会选择前一个结果。换过来,此时外星人绑架了你的邻居,对他们进行手术,你同样可以选择他们的手术结果。那么,你会选择保留他们的自我控制能力,还是他们不受控制的冲动和欲望呢?估计大多数人会选择前者,因为没有人愿意跟一群失去自我控制能力的疯子住在一起。

这个故事实际上是在告诉我们,比起对于个人的价值,自我控制对于社会的价值要重要得多。理解这一点,对于这个社会的每一位成员来说都具有重要的意义:我们之所以能够获取个人成功,往往在于我们具有较好的自我控制能力,更能够适应社会生活。冯仑曾经讲过他跟李嘉诚一起吃饭的体验,出乎我们意料的是,他在李嘉诚身上发现的居然是一种时时刻刻能够“让人舒服”的能力。这种感觉恰好与李嘉诚自己的一条格言“建立自我,追求无我”相映成趣。我们越是想要获得个人成功,就越发需要将自我至于控制之下,眼里只有别人,时刻让人舒服。这样一条颇具吊诡性的“成功学”路径恰恰是自我控制研究的科学结论。

最后,我们应该通过何种途径,才能获得自我控制能力?在意志力、韧性之类的名词开始大行其道之后,“虎妈”、“狼爸”这样的教养方式似乎也越来越多的进入我们的眼帘。的确,当我们在思考自我控制的时候,首先会想到的就是今天的孩子们太娇生惯养,因此需要经历挫折,接受磨练。仿佛只有如此,我们才可能培养出精神与身体都格外强悍的下一代。

在自我控制研究中,最早也是最著名的一项研究就是“斯坦福棉花糖实验”。在上个世纪70年代,斯坦福大学的沃特·米歇尔教授招来了一批四五岁的孩子,让这些孩子单独待在一个房间里,面前有一块柔软而香甜的棉花糖。实验员告诉这些孩子,她会离开一段时间,如果他们在这段时间内能够忍住不吃掉这块棉花糖,等她回来后就会再奖励一块。研究的结果和之前说到的但尼丁研究一样,越能够忍住不吃掉棉花糖的孩子在随后发展中的各项指标上都有着更为优异的表现。但是,我们如何才能培养这种延迟满足(delayed gratification)能力呢?很多父母在听完这个研究结果后,第一个反应就是不能孩子要什么就给什么,不要随便满足孩子的愿望。

在这个研究之后,许多研究者开展大量的研究来考察上面这个问题。在其中一个研究中,实验员在棉花糖实验之前,先让孩子做另一个实验:实验员告诉孩子们在一个柜子里有一些好看的彩笔,请孩子们去拿一下。一种情况下,孩子会发现彩笔;另一种情况下,孩子在柜子里找不到彩笔。在随后的棉花糖实验中,后一组孩子的坚持时间明显缩短了,说明他们的自我控制能力受到了削弱。事实上,很多研究结果都发现,父母是否能够为孩子提供一个富于安全感的环境,是孩子自我控制能力水平提高的关键。

从上面的讨论可以看到,在自我控制开始成为社会关注的热点后,为公众提供科学而正确的信息是有多么的重要。这样正是当我接到《棉花糖的诱惑:我们为何失控,又如何自控》这本书时,有种眼前一亮的感觉。这本书没有丝毫“成功学”或者“心灵鸡汤”的味道,甚至于其行文带有不容易讨好大众的“科学腔”,但是这无疑是一本认认真真为我们讲述自我控制科学研究的来龙去脉,这些研究能够为我们提供何种启示的好书。作者尤阿希姆·鲍尔(Joachim Bauer)是德国弗莱堡大学的神经生物学教授,并非严格意义上的心理学者。然而,恰恰也正是这样一种距离感,反倒使得本书读起来别有一种趣味。我诚恳地将这本书推荐给各位关心孩子成长的家长、每位想要更加成功的职场人士、心理学研究者和实践者。

是为序。

张红川

中央财经大学社会与心理学院心理学系主任

中央财经大学经济心理研究所所长

用户评价

我一直觉得自己是个在“欲望”和“理性”之间摇摆不定的人,这本书简直像是为我量身定做的。作者用了一种非常新颖的角度来解读我们为什么会“失控”,他没有把责任完全归咎于个人意志薄弱,而是深入挖掘了社会环境、心理机制甚至生理本能的深层原因。举个例子,书中关于“选择的悖论”的阐述,让我一下子明白了为什么我们面对越来越多的选择时,反而会感到更加焦虑和无力。当所有选项都摆在面前时,我们似乎拥有了自由,但事实上,过多的选择只会增加决策的难度,并可能导致我们做出更糟糕的决定。而作者在探讨“自控”时,更是像一位循循善诱的导师,他强调的不是压抑,而是理解和引导。他提出的很多方法,比如“延迟满足训练”、“建立微习惯”,都非常易于理解和执行,并且已经开始在我自己的生活中显现出积极的效果。我感觉这本书不仅仅是让我认识到了问题,更是给了我一套解决问题的“工具箱”。

评分这本书的语言风格非常独特,既有学术的严谨,又不失文学的温度。作者在阐述一些心理学和行为经济学的概念时,并没有使用枯燥乏懂的术语,而是通过生动形象的比喻和贴近生活的案例,将这些复杂的理论变得通俗易懂。读这本书的过程,就像是在与一位博学多才的朋友进行一场深入的对谈。他能够从宏观的角度分析现代社会对我们行为模式的影响,也能细腻地描绘出个体在面对诱惑时的内心挣扎。我尤其喜欢书中关于“心智模式”的探讨,它让我意识到,很多时候,我们之所以会重复犯错,并不是因为缺乏能力,而是因为我们固有的思维模式在作祟。而这本书,正是一本能够帮助我们重塑心智模式,从而更好地掌控自己生活的指南。在阅读过程中,我时常会停下来,反思自己过往的经历,并且对照书中的观点,找到许多可以改进的地方。

评分这本书的封面设计真的吸引了我,那种柔和的粉色调,再加上“棉花糖”这个词,瞬间就勾起了我童年时对甜食的无限向往。拿到手的时候,厚度适中,拿在手里很有分量感,予人一种内容充实的感觉。我迫不及待地翻开第一页,就被作者开篇那种娓娓道来的叙述方式吸引住了。感觉就像是在和一个老朋友聊天,听他分享一些关于生活、关于选择的深刻见解。虽然我还没来得及深入阅读,但光是这前期的铺垫,就足以让我对这本书的主题产生了强烈的好奇心。作者似乎能够洞察到我们内心深处那些难以言喻的冲动和渴望,并且用一种非常温和但又充满力量的方式来探讨它们。我个人非常喜欢这种能够引发思考,同时又不失趣味性的书籍,相信这本书一定能为我带来不少启发。尤其是“失控”和“自控”这两个词,在我看来,这绝对是我们现代人普遍会面临的挑战,能有一本书来深入剖析,并提供一些切实可行的方法,简直太及时了。

评分这是一本让我感到惊喜的书。我原本以为它会是一本说教式的励志读物,但事实证明,我的猜测完全错误。作者以一种非常人性化的视角,深入浅出地剖析了“失控”这一普遍存在的社会现象。他并没有评判,而是试图去理解,去共情。在探讨“自控”的部分,更是充满了智慧和技巧。他提出的很多方法,例如“情境设计”、“奖励机制的巧妙运用”,都非常巧妙地利用了人类心理的特点,帮助我们从被动的“抵抗”转向主动的“引导”。我特别欣赏书中关于“自我关怀”的观点,它让我意识到,在追求自控的过程中,苛责和自我否定反而会适得其反。学会善待自己,理解自己的局限性,才能更持久地走在自控的道路上。这本书不仅仅是关于如何“管住自己”,更是关于如何更好地“理解自己”和“接纳自己”。它让我明白,真正的自由,并非随心所欲,而是源于对自我更深刻的认识和掌控。

评分读完这本书,我的脑袋里仿佛刮起了一场思想的风暴,又像是经历了心灵的一场洗礼。作者在探讨“失控”的成因时,简直是把我的内心世界剖析得体无完肤。那些看似微不足道的生活习惯、社交媒体的碎片化信息、以及内心深处潜藏的那些被压抑的需求,都成了让我们失去控制的“元凶”。我尤其对书中关于“即时满足”的论述印象深刻,它让我恍然大悟,原来我们之所以会一次又一次地沉溺于短期的快乐,而忽略了长期的目标,正是因为大脑对那种即时的奖励机制如此渴望。但更让我感到振奋的是,作者并没有止步于指出现状,而是提供了非常具体且实操性强的“自控”策略。他不仅仅是告诉我们“不要做”,更是教会我们“如何做”,如何一步步地构建起自己的内心防火墙,如何在这种信息爆炸、诱惑丛生的时代里,找到属于自己的方向和节奏。这本书让我明白,自控不是一种天生的能力,而是一种可以通过学习和练习来获得的技能,这给了我莫大的信心。

评分这本书不错,买来送朋友的

评分明知道是错的,为什么还做呢?

评分很好。

评分很好。

评分书中讲述了一个个现实中的例子,值得一读。

评分还没看,希望能有帮助

评分经典。值得一读。

评分很好。

评分书中讲述了一个个现实中的例子,值得一读。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有