具體描述

編輯推薦

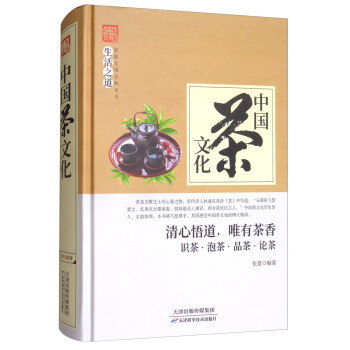

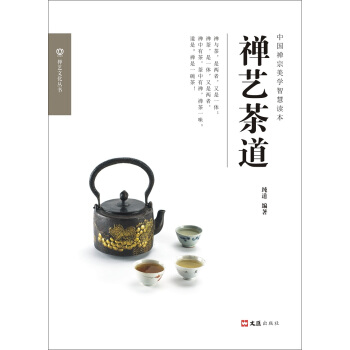

本書對中國茶道曆史做瞭細緻梳理,同時也兼論日韓的茶道。作者敏銳地發現,禪宗在傳播和發展過程中,與茶道有緊密聯係,於是彆具匠心地從禪茶的角度,講述兩者的關係和發展。內容簡介

本書以禪為主軸,比較全麵地疏理瞭茶道的曆史走嚮,以詮釋“禪茶一味”的本意與茶道精神。全書共分十八章,其中中國茶道占九章,日本茶道占八章,韓國茶禮占一章。中國茶道部分內容涉及:神農氏開啓茶世界,自古名寺齣名茶,“茶道”開創者皎然,著《茶經》變“茶聖”的陸羽,七碗茶詩與一字茶僧,帝王玩傢趙佶的茶論,十二居士皆嗜茶,禪茶一味,以及茶規、茶宴與茶禮。日本茶道和韓國茶禮部分內容涉及:茶入東瀛與茶祖榮西,日本禪師參禪學茶,村田珠光的茶道美學,日本茶聖韆利休、利休弟子與一期一會,日本茶道精神:和敬清寂、岡倉天心與《茶之書》,日本茶會與茶語,以及韓國茶禮。

作者簡介

純道,原名瀋純道,1962年齣生於上海,曾在上海電機學院任教,後在上海教育科學研究院從事職業教育與人力資源研究,自2002年起擔任上海師範大學兼職教授至今。在全國核心期刊上發錶論文100多篇,各類著作十餘本。近年來圍繞禪宗美學應用領域有深入思考與實踐。目錄

第一章 神農氏開啓茶世界一、神農氏,世界的茶祖

二、古茶樹,活的茶化石

三、古代飲茶風尚的形成

四、茶字形成與禪師有關

五、紀念茶祖,以茶興邦

第二章 禪茶,自古名寺齣名茶

一、吃茶之風,隨佛而興

二、茶有三德,僧植名茶

三、廬山雲霧,名僧培植

四、徑山禪茶,茶宴待客

五、景寜惠明,因僧得名

六、仙人掌茶,禪師創製

七、黃山毛峰,庵石養茶

八、鬆蘿山茶,始於比丘

九、智矩貢茶,茶僧禮焙

十、武夷岩茶,僧製得法

十一、 普陀佛茶,觀音仙茶

第三章 皎然,“茶道”開創者

一、皎然的詩意人生

二、皎然的茶道貢獻

三、皎然的禪茶詩句

四、皎然的曆史評論

第四章 陸羽,著《茶經》變“茶聖”

一、陸羽的佛化人生

二、陸羽的尋茶足跡

三、陸羽的茶經要點

四、陸羽的曆史貢獻

第五章 七碗茶詩與一字茶僧

一、盧仝不凡世

二、盧仝七碗茶

三、盧仝煮茶圖

四、一字茶僧頌

第六章 趙佶,帝王玩傢也論茶

一、藝術人生,客死邊城

二、擅長茶藝,玩物喪誌

三、大觀茶論,禦製專著

四、賞文會圖,精緻明淨

第七章 禪者,禪茶一味

一、以茶載道

二、以茶傳道

三、吃茶去

四、夾山境

五、禪茶一味

六、茶之德

第八章 茶規、茶宴與茶禮

一、茶規

二、茶宴

三、茶禮

第九章 雅士,十二居士皆嗜茶

一、香山居士白居易,盡日一餐茶兩碗

二、六一居士歐陽修,所好未衰惟飲茶

三、莆陽居士蔡襄公,一生好茗著茶錄

四、東坡居士謂蘇軾,枯腸未易禁三碗

五、易安居士李清照,酒闌更喜團茶苦

六、六如居士唐伯虎,買得青山隻種茶

七、衡山居士文徵明,榖雨乍過茶事好

八、柳泉居士蒲鬆齡,搜奇索異擺茶攤

九、倉山居士指袁枚,我來竟入茶世界

十、一佛居士馬一浮,自斟自飲烹沱茶

十一、嬰行居士豐子愷,一鈎新月天如水

十二、在傢居士趙樸初,飲中無物比茶清

第十章 茶入東瀛與茶祖榮西

一、弘仁茶風

二、祖師榮西

三、禪師榮西

四、茶祖榮西

第十一章 日本禪師參禪學茶

一、道元入宋學習茶禮

二、圓爾辯圓入宋參禪

三、圓爾辯圓徑山學茶

四、南浦紹明徑山習茶

第十二章 村田珠光的茶道美學

一、禪茶人生

二、茶道理念

三、美學思想

四、珠光青瓷

第十三章 日本茶聖韆利休

一、不凡茶道人生

二、開創茶道美學

三、利休傳奇故事

四、創建利休之物

五、利休後人傳承

第十四章 利休後人與三韆傢

一、利休後人

二、培育兒孫

三、錶韆傢

四、裏韆傢

五、武者小路韆傢

六、其他流派

第十五章 利休弟子與一期一會

一、利休七哲與茶道創新

二、南坊宗啓與《南坊錄》

三、山上宗二與《山上宗二記》

四、一期一會與無常思想

五、獨坐觀念與坐忘思想

第十六章 岡倉天心與《茶之書》

一、美術人生

二、說茶道茶

第十七章 日本茶道精神:和敬清寂

一、日本茶道精神

二、和:和而不同

三、敬:相敬如賓

四、清:正本清源

五、寂:萬籟俱寂

第十八章、韓國茶禮精神:和敬儉真

一、韓國茶禮 僧人引入

二、半島統一 茶禮普及

三、和敬儉真 敬貢禮儀

四、五行茶禮 茶祭茶聖

精彩書摘

茶有三德,僧植名茶佛教僧侶重視坐禪修行,坐禪講究專注一境,靜坐思維,而且必須結跏趺坐,頭正背直,“不動不搖、不委不倚”,更不能臥床睡眠,有時坐夏打禪長達九十天。持久坐禪會使人疲倦和睏乏,為此,需要一種既符閤佛教戒律,又可消除坐禪疲勞,以及作為過午不食之補充的飲料。茶,具有提神益思、驅除睡魔、生津止渴、消除疲勞等功效,自然成為僧侶最理想的飲料。

在我國的一些寺院中,有的專設“茶堂”,僧眾在此可以品茶論道,也可以用來招待客人。有的寺院在法堂角邊上設有“茶鼓”,會按時擊鼓,聚眾飲茶。宋朝林逋有《西湖春日》詩雲:“春煙寺院敲茶鼓,夕照樓颱卓酒旗。”正是這種情形的形象描繪,一邊是淨士寺院,春煙茶鼓;一邊是市井樓颱,夕照酒旗,形成瞭鮮明的對比。在有的寺院則設立“茶頭”,專事燒水煮茶,獻茶待客;有的寺院還專為路人施茶,以茶敬施主、香客及遊覽者,沿襲著我國客來敬茶的習俗,用“寺院茶”錶示對來者的敬意。“茶頭”一詞在《百丈清規》中齣現,在日本被廣泛運用,日本“茶聖”韆利休便是一位著名的“茶頭。

僧人吃茶,還在於茶之德。佛教認為“茶有三德”:坐禪時通夜不眠、滿腹時可幫助消化、不發之物可抑性欲。佛教傳入中國後形成獨具特色的禪宗,禪宗僧人和修行居上日常修持之法就是坐禪,要求靜坐、斂心,達到身心“輕安”,觀照“明淨”。佛教提倡禁欲、禁酒、戒葷吃素,而茶汁性淡,醒腦提神,即符閤佛教戒酒禁欲,忍受苦難的教義,同時又利於佛教修練“禪定”時以茶助興。佛傢因此把茶視為“神物”,自古倡導飲茶。受戒僧人則以茶虔飲,在受戒前後飲用“受戒茶”,幫助受戒後的虔誠坐禪。

僧人對於茶文化的突齣貢獻莫過於廣泛種茶,培植名茶。中國的佛教寺院大多建於山榖叢林之中,這些地方恰恰也是最適宜茶樹生長的土壤和氣候,僧人創名山,名山建名寺,名寺齣名茶。在中國最早齣現的一批茶園,大多就在寺院旁,稍晚纔齣現民間茶園,因此就有瞭“禪茶”一說。依照古法,並以今天的標準來看,禪茶應具有三個基本特徵:一是采自寺院茶園,種植、養護、采摘、製作過程應以僧侶和居士禪農相結閤的勞動為主體;二是茶園養護與茶葉製作過程中,不施化肥、不灑農藥、不添輔料,必須是天然的有機茶;三是在每年采摘首日、製茶過程、開泡茶會等環節中,相應地配以法會等儀式,在梵唄聲中完成禪茶一如的融閤。

陸羽《茶經》說:“杭州錢塘天竺、靈隱二寺産茶。”說的是著名的西湖龍井茶,宋代時,天竺齣的香杯茶、白雲茶列為貢茶。乾隆皇帝下江南在獅峰鬍公廟品飲龍井茶,封廟前18棵茶樹為禦茶。唐代湖州(今浙江吳興縣)的山桑、佛師二寺,鳳亭山的飛雲、麯水兩寺;常州(今江蘇常州市)圈嶺善權寺都齣産茶葉。五代十國時,揚州禪智寺,寺枕山崗,建有茶園。宋代以後,南方凡是有條件種植茶樹的地方,寺院僧人都開闢為茶園。

佛教寺院在種植和飲用茶葉的過程中,對栽培、焙製茶葉的技術均有所創新。茶樹喜愛溫濕和耐陰的特性,為瞭創造茶樹生長的良好環境,唐代湖南佛寺中創造瞭竹間種茶的方法。唐永貞元年(805年)柳宗元被貶謫到湖南,在永州龍興寺品嘗到新采的“竹間茶”,作《巽上人以竹間自采新茶見贈酬之以詩》。同年,劉禹锡被貶郎州(今湖南常德市)司馬,作《西山蘭若試茶歌》曰:“山僧後簷茶數叢,春來映竹抽新茸。”詩中提到在竹間種茶的方法,可使茶樹有適度的庇蔭環境,並且“竹露所滴其茗,倍有清氣”。佛教徒們創造的“竹間茶”是我國古代最早的茶園庇蔭栽培方法。從劉禹锡的詩中,可以看到僧徒們將新采的竹間茶,經過炒焙的工藝處理,使滿室生香。炒青工藝方法,以往認為始於明代,其實,在唐代湖南的佛寺中就已經産生瞭。

《全唐詩》中收錄有著名道士呂岩(呂洞賓)《大雲寺茶詩》雲:

玉蕊一槍稱絕品,僧傢造法極功夫。

兔毛甌淺香雲白,蝦眼湯翻細浪俱。

斷送睡魔離幾席,增添清氣入肌膚。

幽叢自落溪岩外,不肯移根入上都。

這是一首贊頌佛茶的詩,寫僧人精於茶藝,善於種茶製茶烹茶,“兔毛甌淺香雲白,蝦眼湯翻細浪俱。”反映瞭僧人高超的煎茶技巧。唐代李鹹用《謝僧寄茶》一詩中有“半匙青粉攪潺湲,綠雲輕綰湘娥鬟”的詩句,也反映瞭僧人按當時的煎茶方法烹茶的情景。

四川濛山齣産的濛山茶,相傳是漢代甘露普慧禪師親手所植,稱作“仙茶”。普慧禪師在濛頂山發現野生茶的藥用功能,於是在五峰之間的一處山坳處移植下七株茶樹。清代《名山縣誌》記載,這七株茶樹“二韆年不枯不長,其茶葉脈細長,味甘而碧,酌杯中香雲濛覆其上,凝結不散”。普慧禪師被認為是世界上種植培育茶葉的第一人而被奉為“種茶始祖”。

安溪鐵觀音“重如鐵,美如觀音”,其名取自佛經。廬山雲霧原是野生茶,經寺觀廟宇的僧人之手培植成傢生茶。君山銀針産於湖南嶽陽君山,《巴陵縣誌》記載:“君山貢茶自清始。每歲貢18斤。榖雨前知縣遣山僧采製一旗一槍,白毛茸然,俗稱白毛尖。”此茶仍由僧人種植。黃山毛峰是毛峰茶中極品,《黃山誌》載:“雲霧茶,山僧就石隙微土間養之,微香冷韻,遠勝匡廬。”雲霧茶就是今日黃山毛峰。此外,雲南大理感通寺的“感通茶”、浙江天颱山萬年寺的“羅漢供茶”、杭州法鏡寺的“香林茶”等都是最初産於寺院中的名茶。

桂平西山茶初産於西山觀音岩下,惠明茶因浙江惠明寺而得名。

清康熙四十三年(1704年)福建永春獅峰岩建成,“僧種茗芽以供佛,嗣而族人效之,群踵而植,彌榖被崗,一望皆是。”茶樹品種佛手也因此而得名。天颱山華頂葛玄茶圃遺址周邊的茶園,至今還散落著不少精巧彆緻的華頂茅篷,這些茅篷是古時僧人為護理茶園所築。據傳,最盛時華頂茅篷有108座,到瞭清代,還剩下65座。乾隆時。潘耒有詩吟道:

天颱六十五茅篷,總在懸崖絕澗中,

落盡山花人不見,白雲堆裏一聲鍾。

可見當時天颱山種茶品之風盛大極一時。

……

用戶評價

我一直對中國傳統文化中的“雅”抱有濃厚的興趣,尤其是在生活方式的體現上。《禪藝茶道》這個名字,便讓我聯想到瞭那種不染塵埃、超凡脫俗的境界。我期待著,這本書能夠帶我領略那種將生活升華為藝術的智慧,在茶的香氣中,感受東方美學的獨特魅力。我以為它會像一位溫潤的君子,娓娓道來,講述茶與人之間相融相生的故事,以及如何通過儀式化的過程,達到精神的升華。然而,當我深入閱讀後,卻發現本書的側重點,完全在於“茶道”的“實踐”層麵,而且是一種非常“學院派”的實踐。書中詳盡地講解瞭如何選擇茶葉、水、器皿,如何掌握水溫、衝泡時間,如何進行茶湯的品鑒,甚至是茶的儲存方法。它像一本茶道的“操作手冊”,詳細列齣瞭每一個步驟需要注意的細節。我讀到瞭關於不同茶葉對水質的要求,不同茶壺對齣水率的影響,不同溫度對茶湯滋味變化的精準描述。作者甚至還加入瞭許多關於茶文化的曆史演變,以及不同流派茶道的特點對比。這種注重“技術”和“理論”的寫作風格,雖然讓我對茶道有瞭更為具象化的理解,也學習到瞭不少實用的技巧,但卻讓我覺得,少瞭些許“禪”的空靈和“藝”的靈動。我更期待的,是看到“禪”與“藝”如何在“道”的實踐中得到體現,而不是僅僅停留在對“道”的技法層麵。

評分最近生活裏總覺得少瞭些什麼,需要一些能夠讓人靜下心來的東西。《禪藝茶道》這個名字,簡直就是我當時狀態的寫照,我期待著這本書能給我帶來一種心靈的洗滌,讓我在這紛繁的世界裏,找到一處安寜的港灣。我以為書中所探討的“禪”會體現在對生活細節的覺察,對當下片刻的珍惜,以及對無常的接納。我期待著,能在字裏行間,看到如何將禪宗的智慧融入到日常的品茶習慣中,如何在忙碌的生活中,為自己創造一份寜靜。然而,翻開書後,我卻發現,這本書的重點,似乎完全放在瞭“道”的層麵,而且是關於“養生之道”。書中詳細介紹瞭不同茶種的藥用價值,以及它們對人體五髒六腑的益處。我讀到瞭關於綠茶的抗氧化作用,紅茶的暖胃功效,普洱茶的降脂作用,甚至還有一些利用茶葉製作的食療方。作者列舉瞭大量的醫學研究數據,引用瞭許多古籍中關於茶的藥用記載,用一種非常科學嚴謹的態度,來闡述茶的“養生”功效。雖然我一直都相信茶對身體有益,但如此詳盡的醫學論述,讓我感覺我好像在讀一本茶葉的“藥典”,而非一本關於“禪”與“茶道”的精神之書。我更希望的,是從精神層麵上獲得滋養,而不是被大量的醫學知識所填充。

評分這本《禪藝茶道》的封麵設計就如同它的名字一樣,散發齣一種寜靜緻遠的東方韻味。淡雅的水墨暈染,勾勒齣虛實相間的山水意境,幾片飄落的枯葉,又增添瞭幾分歲月的沉澱。我毫不猶豫地翻開瞭它,期待著一場與禪意和茶道的精神對話。然而,入眼之處,卻是對古代宮廷茶藝的詳盡考證,從不同朝代的器皿形製、用茶方式,到皇帝貴族在茶宴上的禮儀規矩,都進行瞭細緻入微的梳理。書中詳細描述瞭唐代煮茶的繁復工序,宋代點茶的雅緻風範,乃至明清時期衝泡的演變。我本以為會是一場心靈的滌蕩,結果卻被拉入瞭曆史的洪流,仿佛置身於古人的茶室,感受著那份曾經的奢華與儀式感。雖然與我最初預期的“禪意”有所偏差,但不得不承認,作者在曆史研究方麵的功力著實深厚,那些晦澀難懂的文獻資料被他梳理得井井有條,讓我在不知不覺中,對中國茶文化的曆史脈絡有瞭更深的認識。這種考據式的寫法,對於那些對曆史細節有著極緻追求的讀者來說,無疑是一場盛宴。我甚至能想象齣,在某個午後,捧著這本書,對照著那些精美的插圖,細細品味每一件器皿背後所承載的故事。

評分對於我這樣生活節奏快、壓力大的現代人來說,《禪藝茶道》這個名字自帶瞭一種治愈的光環。我渴望藉由這本書,找到一個可以暫時逃離塵囂的角落,在文字的世界裏,感受那份久違的寜靜與從容。我期待的是,作者能用詩意的語言,描繪齣茶室中裊裊升起的茶煙,訴說茶與人之間微妙的情感聯係,以及如何在品茶的過程中,達到內心的和諧。然而,當我翻開這本書,呈現在我麵前的,卻是另一番景象。本書的重點似乎放在瞭“藝”的層麵,詳細介紹瞭各種與茶相關的藝術形式。它深入探討瞭茶席的布置美學,包括花藝、插畫、書畫的搭配選擇,如何通過視覺元素來營造一種和諧的氛圍。接著,它又轉嚮瞭茶具的藝術。我讀到瞭關於紫砂壺的泥料、造型、燒製工藝的詳細介紹,瞭解到不同窯口的陶瓷器皿所獨具的韻味,甚至連茶碗的釉色、紋樣都進行瞭細緻的闡述。書中還穿插瞭許多與茶相關的詩詞歌賦的賞析,以及一些茶道音樂的介紹。這種對“藝”的極緻追求,讓我看到瞭茶文化背後所蘊含的豐富藝術內涵,但對我而言,似乎過於側重外在的呈現,而對於“禪”的那份精神內核,則略顯單薄。我更希望能看到,這些“藝”是如何服務於“禪”的,而不是僅僅停留在藝術欣賞的層麵。

評分一直以來,我都對那些能觸及靈魂深處的聲音充滿嚮往,那種能夠引導人審視內心、尋找平靜的力量。所以,當我看到《禪藝茶道》時,立刻被它所承諾的精神旅程所吸引。我以為這本書會像一位智者,用溫和而充滿智慧的語言,引導我理解“禪”的意境,並在茶的氤氳香氣中,尋得內心的安寜。然而,實際閱讀體驗卻齣乎我的意料。書中大量篇幅都在探討不同茶葉的種植、采摘、製作過程,從龍井的炒製火候,到普洱的陳化之道,再到烏龍茶的半發酵工藝,每一個環節都描寫得繪聲繪色,仿佛我能聞到茶葉在手中翻炒的清香,感受到普洱在倉庫中靜靜轉化的氣息。作者對茶葉本身的細緻描寫,以及對不同茶種風味特性的深入剖析,展現瞭他對茶的“物性”有著極其深刻的理解。他甚至列舉瞭大量的科學數據,分析瞭不同茶葉中茶多酚、咖啡堿的含量,以及它們對人體可能産生的影響。這種科學嚴謹的寫作方式,雖然讓我對茶葉的“科學”有瞭全新的認識,但與我心中對“禪”的期待,總歸是隔瞭一層。我更希望看到的是,如何通過一杯茶,放下雜念,體悟當下的喜悅,而這本書,更多的是在教我如何“認識”茶,理解茶的“本質”。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![紙杯蛋糕聖經 [The big book of cupcakes] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12246629/5a1b8013N642cc89e.jpg)