具体描述

内容简介

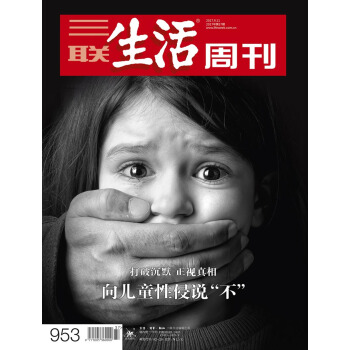

幼儿园又一次被推入风暴眼中。虐童、猥亵,甚至性侵,近几年在幼儿园里并不是孤例。但这一次的“红黄蓝事件”,是发生在幼教资源*为充足的北京,而且是在一所收费不菲、沐浴着资本光辉的品牌幼儿园里,击垮了人们的信任防线。再加上信息公开的低效与模糊,让整个事件成了一个“罗生门”。

尽管警方调查认定,事发幼儿园存在打针虐童行为,否认了喂食药片、猥亵儿童等言论,但就像那个损坏的摄像头监控硬盘一样,每一个疑点都会被放大,被迫问。更严重的,是家长与幼儿园之间的互信关系在崩塌。

家长警觉性和焦虑感在加大。一位在北京某医疗集团工作的张女士自认是个冷静的人,但“红黄蓝事件”发生以后,她也不由自主陷入了草木皆兵的状态。她告诉我们,前几天她在给3岁多的小女儿佳佳洗澡时,发现她腰部有一处瘀青,以前会认为孩子是不小心就一带而过了,但那天产生了无限的联想,专门找幼儿园老师进行了核实。*近早晨送佳佳上学的时候,她会对老师的态度非常敏感,而如果佳佳撒娇“妈妈我今天不想去幼儿园了”,她也会瞎想,是不是昨天发生了什么事情啊。她开始引导佳佳做一些角色扮演的游戏:“佳佳,你当老师,妈妈当佳佳,好不好?”小女儿就会用老师的口吻还原一些幼儿园的片段。张女士说,她对幼儿园的要求并不高,择园的标准也简单一一离家近、吃得好、安全、口碑、经验,大女儿小时候就是自然选择了小区配套的私立幼儿园,小女儿也是就近入园,在一所中高端私立幼儿园,每月学费5000多元。以前她觉得,把孩子送进幼儿园,就是交到老师手里,从没有不信任的想法,现在就会对孩子的情绪变化更敏感些。她明显感觉,幼儿园和家长之间存在着紧张气氛,一道警惕的篱笆墙已经筑起。

幼儿园老师也陷入身份恐慌。在幼儿园虐童或侵害事件中,当事老师是**责任人,而事件过后,打击*大的是整个幼教群体。曾在幼教行业体验过多种身份一一幼儿师专教师、幼儿园互联网产品经理、幼儿园教师、地方教育局幼教管理者的Yoyo认为,幼教是一个缺口巨大、学历偏低、工资偏少的行业,又恰恰需要从业者的耐心、爱心,以及应对复杂问题的能力。从全国范围来看,专科生构成了幼儿园老师的大部分,很多中专生一毕业只有18岁,自己还没成人,更不知道怎么读懂孩子。虐童事件的频发,正反映了幼儿园老师们没有能力面对孩子,“一骂二吓三叉腰”其实是*为简单粗暴的办法。Yoyo说,如果幼教行业长期存在的根源问题不解决,一出事就将一线教师置于“鄙视链”的底端,或者进行“道德绑架”,只能让幼儿园老师们成就感更低,人员流失更快。

而作为运营主体的各个幼儿园,正忙于应对一轮园所安全和幼师“师德”普查。北京一家300人规模的幼儿园园长告诉我们,园里已经安了100多个摄像头,还得再增加,因为验收标准是“没有死角”。摄像头当然有助于形成一道物理防线,但无形中也会给老师造成一种压力,尤其是目前这种环境下,很多老师就不去花力气管孩子了,求自保,冷处理。该户外活动也不活动了,怕磕着碰着,多一事不如少一事,至少摄像头里不会出现虐童事件,这其实也是一种冷暴力。而且,幼儿园管理更多要靠人的因素,靠日常的养成,“师德怎么能靠运动式地排查呢?”

家长、老师、幼儿园、教育局……围绕幼教行业的信任体系的崩塌,会形成一种恶性循环。而*终伤害的,还是孩子。

在“虐童事件”过后,除了追责,我们更想要追问的是如何避免此类事件的再次发生,追问整个学前教育行业的系统性问题。

浮在表面的是幼儿园老师的低门槛。根据教育部年度统计数据显示,目前全国幼儿教师学历主要集中在专科水平,占总数的56.37%;有22.4%的教师只有高中及以下文凭:专科以上的高学历幼师集中在北京、上海等一线城市。

与低门槛相匹配的,是幼师的低薪资。在2016年人均收入*高的北京.一个公立园在编老师的待遇大约是5000元到6000元,而非在编的老师的工资就要少很多了,也就两三千元,而普通私立园的老师普遍就在两三千元。“虐童”事件发生的这家红黄蓝幼儿园,普通班孩子每月学费大概在3500元左右,国际班学费4800元,但教师月薪却只在2000元到3000元之间。据前瞻产业研究院的调查显示:中国幼师薪酬水平较平均水平低10%到30%。

与幼师低薪资形成反差的是,绝大部分幼师都是超负荷工作的。幼师的平均工作时间长在8~10小时,22.14%的幼师工作时间超过了10小时。根据北京师范大学的一项调查,幼师中出现明显倦怠倾向的人数达一半以上,具体表现为疲惫不堪(88.5%)、担心出事(86.7%)、焦躁不安(65.9%)和经常只想一个人待着什么话也不说(65.6%)。调查还指出,因幼儿园老师心理问题而发生的虐待、体罚儿童的现象多次出现。

学前教育行业的低端发展,背后则是政策与财政的长期欠账,在城市化飞速发展及“二胎效应”带来的巨大供需缺口下尤为凸显。

事实上,对于学前教育的财政投入始终处于我国“财政结构的*边缘”。中国0-6岁儿童多达1.3亿,而国家财政性学前教育经费占GDP的比重在过去10年间维持在0.03%~0.05%之间。与之相比,目前欧盟国家的学前教育经费占其GDP的比重为0.5%,相当于我国的10倍。而根据北京大学中国教育财政科学研究所的数据,2016年我国学前教育的经费投入有了较大提高,但仍只占教育总经费的比重的7.21%。

与财政投入形成对比的是学前教育的“回报”。美国诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·赫克曼(JamesHeckman)的一项研究测算出,在0~3岁教育投资1元钱会有18元的回报,3~4岁是7元,小学是3元,大学是1元。

内页插图

目录

信任危机中的幼儿园:重建爱与安全幼儿园的教师荒

儿童的花园一一幼儿园文化史

“红黄蓝”的资本路

楠楠转园记:不快乐和快乐的幼儿园

为自闭症儿子找幼儿园

在法国养俩娃,政府解决大问题

我为什么自己办家庭幼儿园?

社会

人物:侯宝林诞辰百年:“对相声有功的人”

人物:相声在变化中生长

热点:退押金难:共享单车的蹒跚发展之路

调查:禁煤区:蓝天与煤、电、气的博弈

特别报道

中英建立大使级外交关系45周年:水到渠成的

“黄金时代”

文化

电视:《演员的诞生》能否诞生演员?

逝者:侯波,毛泽东的摄影师

人物:潘粤明开机重启

话题:“网红”贾秀琰和尴尬的字幕君

图像:丢勒的苦难与激情

时尚:老派西装迷人吗?

专栏

袁越:脑机接口时代即将来临

张斌:312场连败之后的胜利

宋晓军:“印一太战略”的军事切入点

朱伟:莫言:在深海里响亮沉重地呼吸(8)

用户评价

有一篇关于青年群体价值观的分析,让我觉得十分接地气,也很有共鸣。当下,年轻一代面临着前所未有的社会变迁和信息爆炸,他们的成长环境与父辈截然不同,因此,他们的思想观念、价值取向也呈现出多元化、个性化的特点。文章并没有简单地标签化或批判,而是尝试去理解和解读这种变化背后的逻辑,比如他们对“躺平”、“内卷”等现象的看法,对个人价值实现的多元追求等等。这让我觉得,这是一种更加成熟和理性的视角,有助于我们更好地理解和沟通,减少代际之间的隔阂。

评分读完其中一篇关于城市更新的文章,我感觉像是经历了一场关于记忆和未来的对话。城市的变迁,不仅仅是钢筋水泥的堆砌,更是无数生命故事的沉淀与重塑。作者在文字中描绘的那些老街巷,那些曾经承载着一代人欢笑与泪水的地方,如今可能已经消失在历史的长河中,或者被崭新的高楼大厦所取代。这让我不禁思考,在追求现代化和经济发展的过程中,我们是否应该更加珍视那些属于过去、属于集体记忆的痕迹?如何才能在城市的新生中,保留一份温情,让新旧得以和谐共存?文章的叙事方式很细腻,仿佛能听到老街坊的谈笑声,闻到小巷里飘出的炊烟味,这种代入感极强,让我对城市的发展有了更深层次的理解和情感共鸣,也促使我开始审视自己生活周遭的那些变化。

评分这期杂志有一个专题,让我印象深刻,那是一种对个体生命韧性的深度挖掘。在这个充满不确定性和挑战的世界里,每个人都在用自己的方式努力生活,寻找属于自己的那份意义。我特别欣赏作者选取的人物,他们或许不是家喻户晓的明星,也不是叱咤风云的权贵,但他们身上所展现出的那种不屈不挠的精神,以及在困境中依然保持对生活的热爱,却比任何宏大的叙事都更能打动人心。读完这些故事,我感觉自己内心深处的力量被唤醒了,也更加相信,无论面对怎样的艰难,只要内心有光,就有可能走出阴霾,迎来黎明。这种温暖而坚定的力量,是现代社会尤其需要的,它提醒我们,即使微小,也能闪耀。

评分本期杂志中关于文化遗产保护的讨论,让我深有感触。随着时代的发展,许多珍贵的文化遗产面临着消失的危机,这不仅是物质的损失,更是精神家园的坍塌。作者在文章中,通过生动的案例,展现了文化遗产的独特价值,以及保护它们的重要性。我尤其关注其中关于“活化利用”的讨论,如何让古老的文化遗产重新焕发生机,融入现代生活,而不是仅仅陈列在博物馆中,成为被遗忘的“过去”。这种思考方式,让我看到了文化传承的希望,也认识到,我们每个人都有责任去关注和参与到这项工作中来。

评分在本期杂志中,一篇关于社会思潮演变的评论,引起了我极大的兴趣。我一直认为,了解社会思潮的变迁,是洞察时代脉络的重要途径。作者在文章中,梳理了当下社会中一些值得关注的思潮,比如对传统价值的反思、对新兴观念的接纳,以及在快速发展中产生的各种焦虑和迷茫。文章的分析角度很独特,不落俗套,能够引发读者进行更深入的思考,去理解这些思潮是如何形成,又将如何影响我们的未来。这种前瞻性的视野,让我受益匪浅。

评分本期杂志中,一篇关于艺术与生活的链接,让我眼前一亮。我一直认为,艺术不应该仅仅局限于高雅的殿堂,它更应该融入到我们的日常生活之中,成为一种滋养心灵、提升生活品质的方式。这篇文章的作者,通过具体的例子,阐述了艺术是如何以各种形式渗透到我们的衣食住行中,以及它如何能够帮助我们发现生活中的美,提升我们的感知力。这种将艺术与生活紧密结合的观点,让我觉得非常实用,也激发了我重新审视和感受身边美好的兴趣。

评分刚拿到这期《三联生活周刊》,就被封面那个充满张力的标题和图片深深吸引了。翻开目录,发现里面涉及的议题都很宏大,似乎都在触碰当下社会发展的某个关键节点。我特别期待其中关于科技与人文如何交织、如何在飞速的时代洪流中寻找平衡的文章。要知道,我们每个人都身处其中,既享受着科技带来的便利,也常常感受到它带来的疏离感。这种对现代人精神困境的洞察,是我一直以来关注《三联生活周刊》的重要原因。我希望这篇文章能不仅仅停留在现象的描述,更能深入地探讨其背后的逻辑,甚至提供一些具有建设性的思考方向,让我们这些普通读者在快节奏的生活中,也能有片刻的驻足和反思。

评分最近翻阅到一篇文章,关注的是一些边缘群体,他们可能在主流社会的声音中常常被忽视。作者以细腻的笔触,描绘了这些人群的生活状态,以及他们所面临的困境和挑战。我被文章中人物的真实情感所打动,也看到了他们身上所展现出的顽强生命力。这让我反思,在追求社会进步的过程中,我们是否应该给予更多关注和支持给那些处于弱势地位的人群?如何才能构建一个更加公平、包容的社会?这种对个体生命尊严的尊重,让我看到了人文关怀的力量。

评分有一篇文章,探讨了消费主义浪潮下,人们的价值判断和生活追求是如何被悄然改变的。我一直觉得,我们似乎被一股无形的力量裹挟着,不断地追逐最新的商品、最流行的生活方式,仿佛只有这样才能证明自己的存在价值。然而,当物质极大丰富之后,随之而来的却是内心的空虚和迷失。这篇文章的作者用犀利的笔触,揭示了这种现象背后的深层原因,并引导读者去思考,真正的幸福究竟来源于何处?是短暂的物质满足,还是长久的内心充盈?我希望这篇文章能够引发更多人的警醒,让我们重新审视自己的消费习惯和生活态度,回归到更本质的精神追求,而不是被物欲所奴役。

评分最近读到一篇关于教育的深度报道,给我带来了很多启发。现在的教育体系,似乎越来越强调功利性和应试性,孩子们从小就被置于激烈的竞争之中,压力巨大。而文章所探讨的,则是一种更具人文关怀的教育理念,它关注的不仅仅是知识的传授,更是孩子们的品格塑造、创造力培养以及独立思考能力的养成。我特别赞同其中关于“减负”的观点,认为真正的教育应该是引导孩子发现学习的乐趣,而不是将其变成一种负担。这种教育的理想状态,让我憧憬,也让我反思,我们应该如何为下一代创造一个更健康、更具包容性的成长环境。

评分小孩喜欢看

评分好好好好好好好好好好

评分很不错,真的很不错啊

评分好

评分质量好

评分《三联生活周刊》,一如既往的好。

评分好

评分《三联生活周刊》,一如既往的好。

评分京东正品、服务快捷。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有