具体描述

内容简介

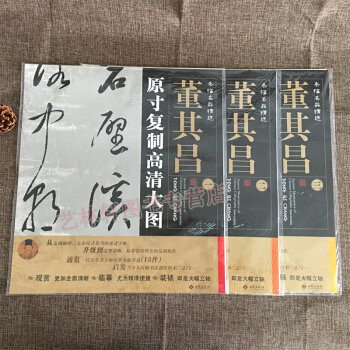

《历代名家书法珍品》丛书共32册,精选历代书法名家精品,如王羲之《兰亭序》、《十七帖》,孙过庭《书谱》、草书《千字文》等代表作。采用大8开,高清全彩影印,锁线装订,最大限度地发挥图书的鉴赏功能。

作者简介

许裕长,男,1953年出生,广东陆丰市人。中国美术家协会、中国书法家协会会员。广东省第八、九、十届政协委员,广东省人民政府文史研究馆馆员,广东人文艺术研究会会长,广东省粤风书院院长、广东省中国画学会理事,广东画院特聘研究员,广东省海外联谊会副会长,广东省海外书画交流会会长,作品多次参加全国、省、市展览发表并获奖。

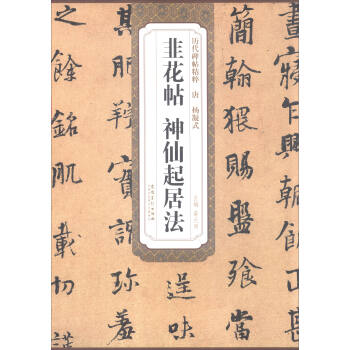

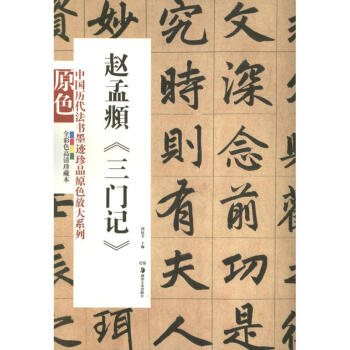

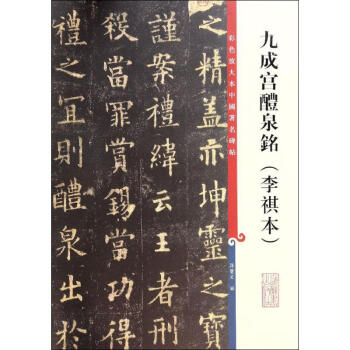

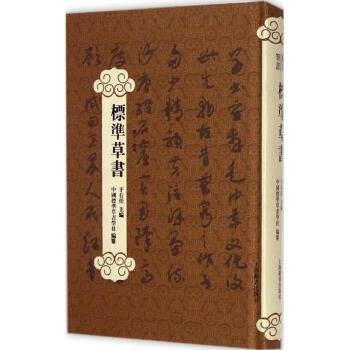

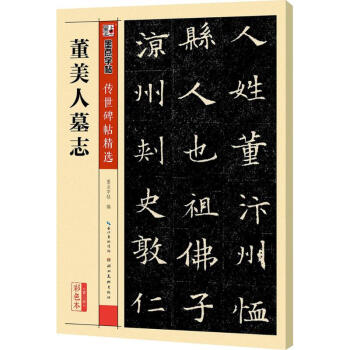

内页插图

前言/序言

米芾(一○五二—一一○八),初名黻,字元章,原籍山西太原,后迁居湖北襄阳。北宋时期的书画大家,与苏轼、黄坚、蔡襄等并称『宋四家』。其家世显赫,祖上历代多为宋朝大臣。其父米佐官至左武卫将军、赠中散大夫。米芾家教甚好,且天资聪颖,博闻强记,自幼就才名在外。十八岁时便被授秘书省校书郎,此后三十余载,迁任各处,足迹踏遍两广、两湖、江苏、浙江等地,饱览山河,多方游学,师法自然,从山水气象之变化参悟艺术的表现形式。五十三岁时又受诏入京,任太常博士、书画学博士,再为礼部员外郎等(古代称礼部为『南宫』,故人称他为『米南宫』)。其因职务便利,又得以饱览历代书法名帖,极大地开阔了他的眼界,终于创立了光耀后世的『米体』书法艺术。

不仅在书法艺术上,在绘画上米芾也卓有建树,开创了讲究墨韵气势的绘画新风,注重墨色的变幻,达到如云如雾、似真非真、气象万千的艺术效果,为后世山水写意画的发展开辟了新的方向,世称『米家山水』。

然米芾最大的成就、最为人称道的还是他的书法艺术。其书法用功最深,擅写诸体,尤以行书为最,对后世的书法艺术发展影响深远。在『宋四家』中,其行书可说首屈一指。宋代书法艺术讲究意趣和个性,在这方面,米芾的书法是非常有代表性的。米芾习书,自称『集古字』,虽有人以为笑柄,然清代书家王文治评说其『天姿辕轹未须夸,集古终能自立家』。由此可证米氏书法的由来。米芾学书,先远师唐朝颜真卿、欧阳询、褚遂良、沈传师、段季展等,后接受大文豪苏轼的建议,又研习魏晋书风,自出新意,终成一家。其以数十年集古字的浑厚功底,挥毫泼墨,出于天真自然,绝不矫揉造作。其书法之用笔特点,善于在正侧、偃仰、向背、转折、顿挫中形成飘逸超迈的气势、沉着痛快的风格。字的起笔往往颇重,到中间稍轻,遇到转折时提笔侧锋直转而下。捺笔的变化也很多,下笔的着重点有时在起笔,有时在落笔,有时却在一笔的中间,对于较长的横画还有一波三折。

米芾写书自称『刷字』,虽为自谦而实点其精要之处。其书法作品,大至诗帖,小至尺牍、题跋等均具痛快淋漓、欹纵变幻、雄健清新的特点。

米芾学书之勤,常人难以设想。他每日临池不辍,悉心学习与临摹,前朝书法名家名作他几乎都下过很深的功夫。史料称其『一日不书,便觉思涩』。上行下效,他的儿子米友仁也深受他的影响,日后也终成大器。米友仁在为他临习的《右军四帖》题跋时称其『所藏晋唐真迹,无日不展于几上,手不释笔临学之。夜不收于小箧,置枕边乃眠』。

米芾不仅在书法创作上取得巨大的成就,对书法理论发展,也建树颇多。先后著有《书史》《海岳名言》《宝章待访录》《评字帖》等,对前人书法得失一一列举,虽偶有偏颇之处,但也显示出他卓越的胆识和精到的鉴赏力。

米芾的书法在宋代就已经天下闻名,苏东坡赞叹其书法是『风墙阵马,沉着痛快』。黄坚褒誉其书法是『快剑斫阵,强弩千里』。其不拘礼法、不循世俗、傲骨嶙峋、飘逸放达的风度,也为历代书家所推崇,成为书坛佳话。其个性独特,为人洒脱不羁,酷爱奇石,见奇石就拜,口称『石兄』,因之也被人称为『米颠』。他的气质独特,个性洒脱,表现在书法艺术上,正是『字如其人』。

米芾传世的作品很多,如《苕溪诗卷》《蜀素帖》《方圆庵记》《天马赋》《多景楼诗》《虹县诗》《研山铭》《中秋帖》《清和帖》《珊瑚帖》《吴江舟中诗卷》等,风格多样,异彩纷呈,是中华书法艺术宝库中的珍品。

用户评价

从文化价值和收藏角度来看,这本书也绝对称得上是一次成功的投资。米芾在书法史上的地位毋庸置疑,他的作品是研究宋代文人精神和审美取向的重要切片。这本书汇集了不同时期、不同体裁的代表作,涵盖了尺牍、题跋乃至部分重要法帖的精选片段。这使得它不仅仅是一本供人临习的工具书,更是一部可以陈列在书房中,供人随时翻阅、品鉴和研究的艺术史料。它的学术价值和艺术价值是并存的,能满足不同层面的读者需求。那些对米芾生平略有了解的人,可以通过这些墨迹感受到他那“痴绝”的个性和他对书法的执着追求。收藏这样一本高品质的碑帖,本身就是对中国传统艺术的一种尊重和传承。

评分购买这本书之前,我其实有些疑虑,毕竟市面上“超清”的宣传太多了,但实际效果往往大打折扣。然而,这本《米芾:历代名家书法珍品 超清原帖》彻底打消了我的顾虑。它展现出的那种对细节的极致追求,体现了出版方极高的专业素养。举个例子,在临摹一幅小楷作品时,我通常需要借助放大镜来观察笔锋的收束和提按的力度,但在这本帖中,即便是最细微的“颤笔”或“枯笔”处,细节都锐利得如同针尖。这对于我们这些非科班出身,需要依靠视觉反馈来揣摩古人笔法的学习者来说,意义非凡。它极大地减少了因看不清原作细节而产生的误判,让我能更直接地与古人的笔墨进行对话。这种可靠性和真实感,是任何电子版或者普通影印本都无法比拟的,它让你相信,你正在看的就是最接近原作的版本。

评分这本书的装帧设计实在是太用心了,光是拿到手里就能感受到那种对艺术的敬畏之情。封面选用了那种带着微微粗粝感的纸张,触感温润,米芾的行书气韵仿佛透过纸面就能流淌出来。内页的印刷质量简直是教科书级别的,每一个笔画的细节、墨色的浓淡干湿,都得到了最精准的还原。我特意将它与我收藏的其他几本古代碑帖对比,这种“超清原帖”的说法绝非虚言,那些细微的飞白、涨墨处的肌理变化,都清晰可见,仿佛米芾老人就在眼前挥毫泼墨。尤其是那些被前人拓印时损失的微妙之处,在这本影印本中得到了最大限度的保留,这对于研究他的用笔习惯和结字演变,简直是无价之宝。装订处处理得非常平整,即便是大开本的书页,翻阅起来也毫无压力,可以完全平摊,方便临摹者对着书页细细揣摩。可以说,光是视觉和触觉上的享受,就已经值回票价了,它不只是一本字帖,更像是一件精美的艺术品被小心翼翼地收藏了起来。

评分这本书的装帧和内容排版,充分体现了“人书俱佳”的理念。除了正文中的高清作品展示外,它在细节处理上极其考究。比如,在关键作品的旁边,往往会辅以一些相关的历史背景介绍或者当时的用印情况分析,虽然文字不多,但恰到好处地点明了作品的来历和重要性,为读者提供了一个完整的鉴赏语境,而不是孤立地去看待每一个字帖。而且,书中的留白处理也十分得当,既突出了作品本身,又不至于让版面显得过于拥挤或空洞。这种对阅读节奏和视觉舒适度的拿捏,使得长时间的阅读和临摹都不会感到疲惫。它仿佛在用一种非常优雅的姿态,邀请你进入米芾那个充满灵动与洒脱的书法世界,让人在学习技法的同时,也能体会到一种心神上的愉悦和精神上的放松。

评分我一直对宋代的书法风格非常着迷,尤其是苏黄米蔡“宋四家”中,米芾那种潇洒飘逸、不拘一格的“刷字”风格,对我有着致命的吸引力。这本书提供的这些珍品范本,让我有机会从一个更宏观的角度去审视他一生的艺术轨迹。我惊喜地发现,原来他早期的作品在用笔上还带着一定的晋唐余韵,相对工整内敛,但随着年龄的增长和阅历的丰富,那种“风樯阵马,沉着痛快”的个人面貌才真正成熟起来,达到了炉火纯青的地步。这种清晰的阶段性梳理,对于像我这样试图模仿并学习的爱好者来说,提供了极佳的参照系。它不仅仅是简单地罗列作品,更像是一部无声的艺术发展史,让人能清晰地感受到,一位书法大家是如何通过不断的自我突破和对前人的汲取,最终形成自己独树一帜的“米体”的。这种深入骨髓的风格演变,比单纯的临摹字帖更有启发性。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有