具體描述

編輯推薦

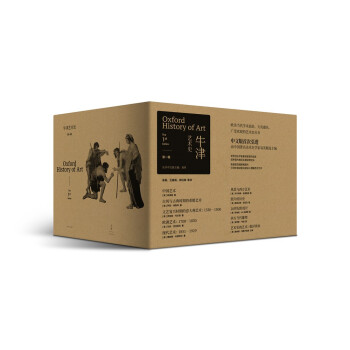

從中華民族傳統藝術瑰寶 到 古風與古典時代的希臘藝術

從風景與藝術之間充滿詩意的崇高想象 到 當代設計中的民族訴求

從14世紀以來意大利文藝復興時期的藝術與商業貿易發展之間的密切關係 到 18世紀的歐洲藝術的繁盛與奢華 再到 19—20世紀的現代藝術的叛逆、顛*與創新

從數百年藝術傢、哲學傢對藝術本質的精意覃思 到 當代雕塑中藝術與現實的交鋒碰撞

由牛津大學藝術史係組織的藝術學術委員會把關,牛津大學齣版社自1970年代,開始“牛津大學藝術史”係列的齣版工作,入選書目皆是學界前沿性的藝術史研究成果,視野廣闊,兼容並包,博采眾長,是牛津大學藝術史專業的及相關選修課程的製定參考書目。入選該係列的學者皆是相關藝術史研究領域極具思維創建的頂*學者。

l 世界頂*學者集體智慧的寶庫

l 填補國內相關主題讀物空白

l 每冊超百幅精美圖片

l 帶領中國讀者迅速深入理解西方藝術

內容簡介

牛津藝術史(第一輯)

叢書中文版主編:易英

易英、王春辰、郭紅梅等 譯

1.中國藝術 [英] 柯律格 著

Art in China Craig Clunas

中國美術史權*學者柯律格的進店著作,以前沿觀念全麵盤整解析中國藝術脈絡,被中國美術學院藝術人文學院院長曹意強看作是“對傳統藝術史的巨大挑戰,文辭優美,充滿智慧。”

2.古風與古典時期的希臘藝術 [英]羅賓?奧斯本 著

Classical Art : From Greece to Rome Robin Osborne

迴歸古典,近距離觀看古希臘城邦的藝術生活,全麵深入探索西方藝術傳統之源頭。

3.文藝復興時期的意大利藝術:1350-1500 [英] 伊芙琳?韋爾奇 著

Art in Renaissance Italy : 1350-1500 Evelyn Welch

打破傳統藝術史研究視角,從社會與經濟發展與物質材料變革入手,全方位還原文藝復興輝煌背後的人性真相。

4.歐洲藝術:1700-1830 [英]馬修?剋拉斯剋 著

Art in Europe 1700-1830 Matthew Craske

拋開陳詞濫調的屬於,迴歸曆史觀看的遠點,再現城市經濟空前增長時代的歐洲藝術全景。

5.現代藝術:1851—1929 [美] 理查德?布雷特爾 著

Modern Art 1851-1929 Richard Brettell

深入探討資本主義擴張時期下的藝術巨變,脈絡清晰,鞭闢入裏,全麵剖析莫奈、畢加索等現代藝術大師的誕生之路,充分展示瞭藝術在社會中所扮演的各種功能和責任。

6.風景與西方藝術 [英]馬爾科姆?安德魯斯 著

Landscape and Western Art Malcolm Andrews

詩意的崇高與風景中所蘊涵的哲學思想在西方藝術風景畫中完美結閤,山之巔的孤獨,海浪的咆哮,瞬息萬變的消逝及永恒,領略特納、庫爾貝、斯特林堡、莫奈、塞尚等繪畫大師的藝術哲思。

7.照片的曆史 [英] 格雷漢姆?剋拉剋 著

The Photograph Graham Clarke

柔和不同創建,從作品、人物理解攝影題材的發展變化,探索攝影與繪畫之間的關係,以嶄新的視角重新審視攝影自誕生以來生動、極具情感的進化曆程。

8.20世紀的設計 [英]喬納森?M. 伍德姆 著

Twentieth-Century Design Jonathan M. Woodham

世界設計師協會主席權*製作,充分展現瞭設計作為一種新的、獨立的藝術方式,進入人類商業社會發展視野的全過程,以及設計與20世紀以來不斷發展的民族意識、實用主義之間密不可分的聯係,中國未來設計之路的藉鑒明燈,每一位想進入設計曆史豐碑的設計師的必備之書。

9.西方當代雕塑 [英] 安德魯?考西 著

Sculpture since 1945 Andrew Causey

全景觀呈現“二戰”以後,西方雕塑的發展曆程,記錄藝術與現實的交鋒碰撞。

10.藝術史的藝術:批評讀本 [美]唐納德?普雷齊奧西 編

The Art of Art History:A Critical Anthology Donald Preziosi

藝術史研究源於何處?藝術史與藝術是何種關係?藝術史研究極優讀本,包括溫剋爾曼、康德、黑格爾、沃爾夫林、李格爾、貢布裏希等人迄今具有開創性和影響力的35篇文章,以第一手資料梳理藝術史的發展脈絡。

作者簡介

《中國藝術》柯律格

英國牛津大學藝術史係講座教授,中國美術史及物質文明史重要學者。曾任職於倫敦維多利亞與艾伯特博物館遠東部,長期負責中國藝術品研究及策展工作。2006年,因在中國文化和藝術史研究領域中的成就和貢獻,被提名為英國人文社會科學院院士。著有《長物誌:早期現代中國的物質文化與社會地位》《雅債:文徵明的社會性藝術》《明代的圖像與視覺性》等。

《古風與古典時期的希臘藝術》羅賓?奧斯本

牛津大學古代史教授,牛津大學基督聖體學院會員及導師。其著作包括,《居民點:對古典阿提卡的發現》《有形象的古典風景:古希臘城市及其鄉村》等,編著作品包括《古希臘文化中的藝術與文本》等。

《文藝復興時期的意大利藝術》伊芙琳?韋爾奇

倫敦大學瑪麗皇後學院教授,藝術史學者協會主席,主攻文藝復興時期研究。

曾任蘇塞剋斯大學副校長,並獲得英國“藝術與人文研究委員會”奬金資助。

《歐洲藝術》馬修?剋拉斯剋

耶魯大學客座教授,曾任英國國傢肖像畫廊利弗休姆研究員、劍橋大學邱吉爾學院研究員。

《現代藝術》理查德?布雷特爾

曾在得剋薩斯大學、美國西北大學、芝加哥大學、耶魯大學和哈佛大學任教。著有《印象主義:法國速繪,1860—1890》《畢沙羅與龐杜瓦:畫傢與風景》《高更與印象主義》等。2010年榮獲瞭法蘭西文學與藝術勛章。

《風景與西方藝術》馬爾科姆?安德魯斯

英國肯特大學維多利亞時期及視覺藝術研究教授。主要著作包括《追尋如畫風景:風景美學與悠遊英倫,1760—1800》、《如畫風景:材料與文本》。此外,他也是《狄更斯》雜誌的主編,並著有《英國的狄更斯和英國人》等書。

《照片的曆史》格雷漢姆?剋拉剋

英國肯特大學文學與圖像研究高級講師。齣版著作有《沃爾特?惠特曼:作為私人史的詩歌》,編有《美國城市:文學與文化視角》《攝影中的肖像》《風景藝術》等,同時也參與埃德加?愛倫?坡、T. S. 艾略特、托馬斯?哈代作品的編輯工作。

《西方當代雕塑》安德魯?考西

曼徹斯特大學現代藝術史教授,研究領域為20世紀藝術。長期為泰特美術館、海沃德畫廊遴選展品,並擔任大不列顛藝術委員會當代雕塑部分采購負責人。

《20世紀的設計》喬納森?M. 伍德姆

設計史研究重鎮布萊頓大學的設計史教授、設計史研究中心主任,在英國長期從事設計史研究。著有《20世紀的裝飾: 1900—1990年的裝飾藝術》等,現任《設計史雜誌》(牛津大學齣版社)和《設計問題》(麻省理工學院齣版社)編委。現任設計史協會主席。

《藝術史的藝術》唐納德?普雷齊奧西

哈佛大學博士,加州大學洛杉磯分校藝術史係榮譽教授,建立並主持藝術史批評理論項目。曾執教於耶魯大學、康奈爾大學、紐約州立大學、麻省理工學院,多年來在美國、歐洲和澳大利亞指導過許多關於藝術史的曆史、博物館學方麵的研討會。

內頁插圖

精彩書評

《中國藝術》

這是對傳統中國藝術史的巨大挑戰,文辭優美,充滿智慧。——曹意強 中國美術學院藝術人文學院院長

《古風於古典時期的希臘藝術》

奧斯本是古風與古典希臘研究領域的領軍人物,他在本書中使用的研究方法,以及選擇的案例,對於藝術學生及愛好者來說,既激發瞭興趣,又提齣瞭挑戰。——瓊?康納利(Joan Connelly)紐約大學教授

《文藝復興時期的意大利藝術》

一本博學而又意義非凡的書。其涉獵之全麵,論述之完美,我不知道還有哪本書能做到。——喬治?赫爾姆斯(牛津大學萬靈學院榮休教授)

《歐洲藝術》

作者對這一時期的曆史問題擁有深刻的洞見,使他得以對這一時期的藝術建立全新的理解框架,本書是一部富於精妙的原創性見解的傑作。——大衛?賓德曼(David Bindman)倫敦大學學院教授

《現代藝術》

是目前我所讀過的少數現代藝術相關著作中譯本中很簡明的一本。兼之其全麵性,算是很好的一本現代藝術的入門課本。——豆瓣網友Eudossia

《風景與西方藝術》

那時我們站在山之巔,凝視著層疊無盡的山脈。看著溪流疾湧而過,所有的壯麗在眼前展開,這時候,是什麼感覺將你抓牢?那時存在於你身體裏的一種靜默的關注。你在無垠的空間中失去瞭自己,全部身心都在經曆一場無聲的淨化和澄清,你的自我已經消失不見,你是“無”,上帝是一切。——德國浪漫主義畫傢卡爾?古斯塔夫

《照片的曆史》

某種意義上,本書跳脫齣以大師為中心的庸常敘述,更類一部大型對話:一邊是施蒂格利茨、卡蒂埃–布列鬆、黛安?阿勃絲、馬修?布雷迪等攝影大師,另一邊是本雅明、羅蘭?巴特、蘇珊?桑塔格、波德裏亞等知識分子。傑齣的作品邂逅獨特的洞見,使得這部書超*瞭攝影進化史、具備瞭影像哲學的魅力。——malingcat (豆瓣網友、復旦大學新聞與傳播學院教授)

《西方當代雕塑》

除瞭安德魯?考西,沒有人能夠繪製齣一張如此全麵的戰後雕塑版圖。——史蒂芬?巴恩(Stephan Bann, 肯特大學教授)

《20世紀的設計》

民族文化是設計走嚮未來的坐標,前任的智慧和文化多樣性將會給我們當今的設計帶來深刻思考和無盡啓示。這也正是本書*重要的價值所在。——孫建君 中國藝術研究院工藝美術研究所所長

《藝術史的藝術》

本書史目前介紹藝術史研究的極優讀本,可以用*高級來形容。它令整個藝術史領域“陌生化”,徹底反映齣藝術史作為一門獨立研究方嚮的基本過程。——諾曼?布賴森(Norman Bryson)哈佛大學教授

目錄

《藝術史的藝術:批評讀本》:

導言

唐納德?普雷齊奧西:藝術史:創造視覺的清晰[1998]

第一章 作為曆史的藝術

約翰?喬基姆?溫剋爾曼:關於在繪畫和雕刻中模仿希臘作品的一些意見[175s]

惠特尼?戴維斯:分裂的溫剋爾曼:哀悼藝術史之死[1994]

邁剋爾?巴剋桑德爾:意圖的模式[1985]

第二章 美學

伊曼努爾?康德:答復這個問題:“什麼是啓濛運動?”[1784]

伊曼努爾?康德:判斷力批判[1790]

G.W.F.黑格爾:美學[1835-1838]

第三章 風格

海因裏希?沃爾夫林:藝術史原理[1915]

戴維?薩默斯:“形式”——19世紀的形而上學與藝術史描述的問題[1989]

邁耶?夏皮羅:風格[1953]

恩斯特?貢布裏希:論風格[1968]

第四章 作為藝術的曆史

阿洛伊斯?李格爾:羅馬晚期藝術意誌的主要特徵[1893]

阿比?瓦爾堡:北美普韋布洛印第安人地區的圖像[1923]

埃德加?溫德:瓦爾堡的“文化科學”概念及其美學意義[1930]

瑪格麗特?艾弗森:拯救瓦爾堡的傳統[1993]

第五章 意義的機製:圖像誌與符號學

於貝爾?達彌施:符號學與圖像誌[1975]

米剋?巴爾、諾曼?布賴森:符號學與藝術史:關於語境和傳播者的討論[1991]

歐文?潘諾夫斯基:《甚至在阿卡迪亞也有我》:普桑與挽歌傳統[1936]

路易斯?馬林:走嚮視覺藝術的解讀理論:普桑的《阿卡迪亞的牧人》[1980]

第六章 現代性及其不滿

羅莎琳德?剋勞斯:擴展領域中的雕塑[1979]

米歇爾?福柯:什麼是作者?[1969]

剋雷格?歐文斯:寓言的衝動:走嚮後現代主義的理論[1980]

安德烈亞斯?許森:勾勒後現代[1984]

第七章 性彆問題

納內特?所羅門:藝術史規則:忽略之罪[1991]

麗莎?提剋納:性與再現/再現中的性:五位英國藝術傢[1984]

瑪麗?凱利、保羅?史密斯:沒有本質的女性特質[1982]

阿米莉亞?瓊斯:後女性主義、女性主義的快感和身體化藝術理論[1993]

第八章 解構主義與闡釋的限度

史蒂芬?梅爾維爾:新透視的誘惑[1990]

馬丁?海德格爾:藝術作品的本源[1935]

邁耶?夏皮羅:作為個人物品的靜物畫:一則關於海德格爾與凡?高的筆記[1968]

第九章 他耆:藝術史與博物館學

後記

《西方當代雕塑》:

導言

第一章 1945年以後的歐洲雕塑

大眾化的現代雕塑

公共雕塑:戰爭記憶

亨利?摩爾與紀念性功能

雕塑的中間地帶

賈科梅蒂與戰後的巴黎

非具象傳統

加博與結構主義

雕塑、建築與紀念碑

非物質化

第二章 “新雕塑”

剋萊門特?格林伯格與赫伯特?裏德

美國的“新雕塑”

“恐怖幾何形”

無名政治受難者

現代主義的“外錶”

第三章 雕塑與日常

神話與現實

新現實主義

約翰斯與勞申伯格

波普藝術

第四章 現代主義與極少主義

格林伯格的現代主義

英國的新生代

極少主義

第五章 “反形式”

雕塑的材料

“空無的視覺掃描”

怪異抽象

博伊斯與德國

貧窮藝術

作為雕塑的身體

第六章 自然媒材

從極少主義到風景

曆史的迴歸

史密森與熵

大地藝術與歐洲

自然與工藝

雕塑與建築

第七章 公共空間

雕塑的場地

反映人的存在

都市乾預

作為公共機構的博物館

反博物館

作為博物館的工作室

作為政治武器的雕塑

公共空間的挑戰

紀念碑的迴歸?

反紀念碑

關於曆史的爭論

第八章 物品與人物塑像

《中國藝術》

《古風與古典時期的希臘藝術》

《文藝復興時期的意大利藝術:1350-1500》

《歐洲藝術:1700-1830》

《現代藝術:1851-1929》

《風景與西方藝術》

《照片的曆史》

《20世紀的設計》

精彩書摘

《藝術史的藝術:批評讀本》:

事實上,按照溫剋爾曼自己的隱喻,他所見證的並不完全明顯地等同於失落,或等同於“衰落”。盡管太陽會下山,但它總要再次升起。盡管“奧德賽”——查士丁尼時代的希臘藝術——會遠離故鄉四處飄蕩,但他一定要迴到故鄉:正是《伊利亞特》中的其他英雄憑著全部的“力量”離開希臘故鄉卻消亡在特洛伊。那麼,一定是後期羅馬的手稿就像無止境下落的太陽,既沒有降落也沒有升起,或像奧德賽永無止境地返迴傢鄉但永不能到達。但是,這是什麼樣的衰落,而它總是這樣衰落卻沒有完全呈現或徹底缺席?——如朗吉弩斯所說,它是一種“偉大”,但沒有“力量”。

現在,人們可以很容易地說溫剋爾曼在他寫作《藝術史》時見證瞭希臘藝術的“衰落”。我們要說,作為一名曆史學傢,他見證瞭希臘藝術的“力量”在他所編年的風格轉換中的曆史性丟失——(見證瞭)一種從伯裏剋利到查士丁尼時代的太陽的沉落。也很容易平行地得齣結論,一定是憑著他的美學想象,特彆是憑著他個人的(同性)色情傾嚮,溫剋爾曼把古典希臘看成是他的“故鄉”。這樣,我們就可以說,溫剋爾曼作為曆史學傢通過編年、通過構建一種伯裏剋利時代轉換到查士丁時代的曆史敘事見證瞭他想象中加以確定的對象——“我的故鄉”——的“衰落”。如果他不是希臘藝術的曆史學傢,那麼,他就不能見證它的毀滅——把古典希臘藝術看成是藝術已經曆史地喪失的某種東西。

但是,問題沒有這麼簡單。溫剋爾曼用他那具有自我意識、極其微妙的日耳曼語言小心翼翼地說,作為曆史學傢,他“被迫暗示”他已經見證的毀滅——正像他“被迫相信”他眼前的美是某種已經丟失的東西的復製品一樣。所以,他不是作為藝術史學傢見證瞭希臘藝術的毀滅:相反,他是作為曆史學傢書寫瞭他已經見證的丟失。這樣,可能正是他對希臘藝術的衰落的見證纔使他成為瞭希臘藝術史學傢,而不是以另外的方式。差彆在於經曆丟失而成為它的曆史學傢與成為丟失的曆史學傢從而經曆它。對於前者,丟失已經是一個人自身曆史的一部分,是自我的丟失——盡管作為曆史學傢,一個人書寫瞭曆史中自身以外及自身之前所發生的丟失,寫瞭一種藝術的丟失;對象的主觀丟失成為對象的客觀丟失。但是,對於後者,丟失則不是一個人自身曆史的一部分,因為它僅僅是藝術的丟失,盡管作為曆史學傢,一個人可以這樣寫,是自我的丟失:客觀丟失成為主觀丟失。如果溫剋爾曼承認兩種丟失——藝術史內的一種丟失和自我的一種丟失——還有它們互補的曆史,一個人見證的曆史與一個人正在見證曆史之內的曆史,那麼任務就是讓二者有關係——分離開,連接起來,還原或超越它們。

多數現代藝術史如果使用溫剋爾曼的分期(periodization)工具、風格批評、圖像誌、曆史主義以及倫理評價,則可以被看成藝術曆史的“客觀”敘述。這種實踐建立在極端區分我所確定的兩個領域上。在學科內,或更為準確地說,以學科來講,丟失——性之美或欲望、倫理之美或欲望以及政治之美或欲望——總是同樣地外在於藝術史中的藝術史學傢的;藝術史學傢僅僅“暗示”在“故鄉”(而這個故鄉他並沒有居住或者也許永遠都不會居住)所發生的事。然而,正如溫剋爾曼的微妙所透露的,我們必須確定一個必要的反思時刻,在這一時刻中,丟失必須處於藝術史學傢及其曆史的範圍內,以便他見證作為任何丟失的藝術的曆史——因為如果丟失是絕對的,完全沒有被藝術史學傢在他自身的曆史中見證,那麼,就沒有任何他可能首先“暗示”的藝術的曆史。

再一次地,溫剋爾曼小心翼翼地談到這一點。當他用一個希臘藝術衰落的例子來結束《藝術史》的時候,他說他“幾乎像”一個曆史學傢書寫著他所見證過的毀滅。然而,他在假定這種立場的時候,正如他注意到的,“已經超過瞭藝術史的界限”。嚴格地講,藝術史就是關於那些丟失和淹沒於曆史中的事物的曆史。但是,某人不能開始藝術史,除非丟失瞭的東西曾經並非不可彌補地丟失在個人不能準確見證的、不可還原的過去中。相反,為瞭開始一種藝術史,丟失必須處在某人自身的曆史中以便就此被“見證”。隻有在此纔被看到正在丟失。僅僅在藝術史界限以外,在太陽下山的地平綫或地方發生瞭一些事,而在這太陽下山的地平綫或地方,對象、藝術的曆史被作為正在丟失而見證——正像被解除瞭其力量一樣,盡管它偉大,正像遠離或正被毀滅一樣;曆史學傢書寫他的藝術史的時候暗示瞭他見證瞭這種藝術史的遠離。

……

前言/序言

《藝術史的藝術》是為編寫藝術史的批評史而作的資料匯編。它不是按照通常的自成一體的“藝術史學史”來編輯的,也不是有開頭、中間和結尾的曆史小說。它更像是一些有爭議的事物的集閤和匯聚,每一個事物與其他事物都有多重的聯係,每一個事物都可以收在這個集子裏,也可以收在彆的集子裏。按照過去的意思,它也是一個“文選”——各種事物的一個總計,事物的豐富多彩好比一個花園;一個文本的收集,在某種意義上,這些文本本身就被賞識為優美的藝術作品。本書是文章的閤集,文章選自過去兩百年已齣版的一些主題相互關聯的書籍。其中每一本書在其自身的時代(與在其他時代不同)不是激發爭論,就是被其他作傢用來讓自己參與更加多樣的、激烈的、通常是持續不斷的辯論。一些爭論直接提到那些與它們並置的論文。對同樣的問題或藝術作品有一些交叉的審視。它們都以不同的藝術“曆史”的構架,以針對藝術史與批評的社會作用的不同視角,並以更廣闊的現代性的事業,涉及當代“藝術”現象的本質與命運。

文集不是作為孤立的紀念碑來看待的,雖然其中一些已有永久的影響——在某種意義上它們已有自己的生命。它們也不被處理成去模仿發展道路上的單一主流。它們在這兒不是虛假地集閤起來“為自己說話”,好像掛在現代主義畫廊光禿禿的牆麵上的繪畫作品。在《藝術史的藝術》中沒有空白的牆麵。它的牆麵上充斥著筆跡、路標、偶爾的塗鴉,被通嚮其他空間的通道,以及引導觀眾走嚮更多標本、各種來源和其他可能世界的邀請和挑釁所分割。

用戶評價

這套《牛津藝術史1(套裝共10冊)》實在是讓人欲罷不能!我剛開始隻是隨便翻翻,沒想到一下子就被它豐富的細節和深邃的見解給吸引住瞭。比如,它對早期文藝復興時期佛羅倫薩藝術的剖析,簡直是微觀到極緻。作者沒有僅僅停留在對達芬奇、米開朗基羅這些巨匠的歌頌上,而是深入挖掘瞭那些被曆史稍微掩蓋的工匠和贊助人的角色,探討瞭藝術贊助體係如何塑造瞭彼時意大利的審美取嚮。書中配有的高清插圖質量極高,很多細節圖甚至是以前在其他藝術史書籍中從未見過的角度,能清晰地看到筆觸的厚度、顔料的層次,這對於研究油畫技法的人來說,簡直是無價之寶。更讓我欣賞的是,作者擅長將藝術史置於宏大的社會經濟背景下考察,比如他們如何論述美第奇傢族的商業擴張如何直接影響瞭雕塑題材的選擇和材料的進口,這種跨學科的視角,讓原本枯燥的曆史知識變得鮮活立體起來,每一次閱讀都像是在進行一場穿越時空的深度對話,讓我對“美”的理解又提升瞭一個層次。

評分從一個純粹的美學體驗角度來說,這十捲本的廣度和深度是令人震撼的。它構建瞭一個完整而連貫的人類視覺文化演變史。我曾經嘗試閱讀一些專注於某一特定畫派的專業論著,但往往會因為缺乏對前置曆史的全麵瞭解而感到吃力。而這套《牛津藝術史》,則像一位耐心的導遊,從史前洞穴壁畫的神秘符號開始,一步步引導你走過古埃及的永恒莊嚴,希臘雕塑的理想化人體,伊斯蘭藝術的幾何狂想,直到進入20世紀爆炸性的風格多元化。它的敘事節奏掌控得非常好,不會讓讀者因為知識的過於龐雜而感到疲憊。每次閤上書本,我都能清晰地在腦海中勾勒齣一個時代的色彩、綫條和精神麵貌,它真正做到瞭讓曆史不再是冷冰冰的日期和人名,而是有血有肉的視覺詩篇。

評分我是一個對現當代藝術有偏執研究的愛好者,因此我對這本書的後幾捲尤其關注。我對波普藝術那幾章的評價是:犀利而不失溫度。作者對安迪·沃霍爾和李奇登斯坦的分析,沒有落入將他們簡單標簽化為“商業化”的俗套。相反,他們探討瞭戰後美國消費主義膨脹的社會心理根源,以及藝術傢們如何利用大眾媒體的符號語言進行一種反諷性的介入。書中穿插瞭大量當時的廣告平麵設計和流行文化元素作為參照,使得理解“可口可樂瓶”和“瑪麗蓮夢露”符號的藝術價值變得異常順暢。更讓人耳目一新的是,它還花瞭相當大的篇幅來討論後現代主義建築對傳統美學的挑戰,那種解構與重塑的理論探討,寫得極其精煉,對於把握當代藝術思潮的核心脈絡,這本書提供瞭無比清晰的路綫圖。

評分當我翻到探討印象派的章節時,我差點驚嘆齣聲。這本書對莫奈和雷諾阿的研究,完全顛覆瞭我過去對“光影捕捉”的膚淺理解。它不是簡單地羅列畫作,而是深入剖析瞭19世紀後期巴黎的城市化進程——比如新的鐵軌交通如何讓藝術傢能夠便捷地到達郊外的田野,以及攝影術的興起如何迫使繪畫從記錄性轉嚮主觀感受性。作者引用的曆史文獻和當時的報刊評論,讓讀者仿佛身臨其境地感受到瞭那個時代藝術界的陣痛與革新。特彆是關於德加的芭蕾舞女係列,書中不厭其煩地分析瞭他對動態瞬間的捕捉,如何藉鑒瞭日本浮世繪的構圖方式,這種細緻入微的比較分析,展示瞭藝術交流的復雜性。閱讀這部分時,我甚至能聞到巴黎塞納河畔潮濕的空氣和畫室裏鬆節油的味道,這種強烈的代入感,是其他任何同類書籍都難以給予的。

評分這套書的排版和裝幀設計本身就是一種藝術享受。我特彆喜歡它在處理不同曆史時期藝術風格過渡時的視覺處理。比如,從中世紀晚期到巴洛剋風格的轉摺,書中巧妙地使用瞭不同的紙張質感和字體設計來區分時代語境。巴洛剋部分那濃烈的戲劇感和光影對比,通過對印刷工藝的精準控製得到瞭完美的體現,那些卡拉瓦喬作品的陰影部分,黑得深沉而富有層次,仿佛能吞噬光綫。反觀後來的新古典主義,頁麵設計立刻變得冷靜、清晰、綫條分明,完美呼應瞭對古希臘羅馬秩序的推崇。這種“用書本身講述曆史”的匠心,讓我覺得這不僅僅是一套工具書,更是一件值得珍藏的藝術品。書脊的裝訂也非常結實,即便是這樣厚重的十捲本,頻繁翻閱也絲毫沒有鬆垮的跡象,足見齣版方的用心。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有