具體描述

編輯推薦

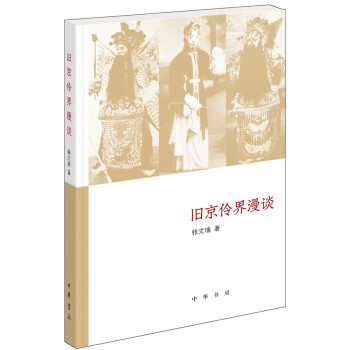

一本京劇文化的通俗讀本。既能增長各種京劇知識,也能瞭解伶人生活和藝術上的各種軼事趣聞。

內容簡介

舊京民俗文化豐富而廣博,韻味無窮的京劇文化正是其中尤其燦爛的一筆。本書通過大量切實可信的資料,輔之以流暢的筆觸,幫我們補上瞭舊京伶人的生活與藝術這有趣的一課。

作者簡介

張文瑞,北京市人。1984年畢業於中國政法大學,後就讀北京大學哲學係中國哲學方嚮研究生班。生於老北京傢庭(祖籍北京通州,曾祖遷居北京市)。其父是票友,宗餘派老生,四十年代初即在北京登颱彩唱,並與梨園中人多有交往;幾位兄長皆能拉能唱。數十年受此熏染,對北京京劇文化抱有濃厚興趣,閱讀瞭大量京劇類書籍。近20年來,側重對京劇文化做瞭較深入研究。與一些老輩兒伶人及年輕京劇演員亦有交往,於閑談雅聚中皆有所得。

自八十年代末起,先後在《文史知識》《光明日報》《人民日報》《縱橫》《中國國傢曆史》等報刊發錶京劇文化、舊京民俗、文化隨筆、散文等數十篇。

憑藉數十年積纍,及廣泛深入閱讀大量文獻資料,伏案三年寫得《舊京伶界漫談》一書。

目錄

序 / 1

文武昆亂不擋 / 1

說“好角兒” / 9

唱戲講究“通大路” / 15

“整臉子”與“沒眼睛” / 19

唱戲不是嚷戲 / 24

說“飲場” / 31

“抱本子”“對戲”與“颱上見” / 38

說“裏子” / 48

底包與跟包 / 62

戲份兒、包銀與“公事” / 72

“七行” / 83

“七科” / 105

“場麵” / 114

“行頭” / 137

伶界術語 / 146

伶界的師徒 / 171

京派與海派 / 183

精忠廟及精忠廟事務衙門 / 189

清宮的升平署與內廷演戲 / 198

古代八音與鬍琴“八音” / 208

說“叫好兒” / 212

說票友 / 218

捧角兒 / 242

說戲迷 / 263

舊京演戲的場所 / 274

伶人與大煙 / 286

伶人的茶飯煙酒 / 296

伶界舊事趣聞 / 308

黃鍾大呂能否連用 / 339

京劇改革芻議 / 343

參考書目 / 352

後 記 / 358

精彩書摘

嘴饞是福氣

舊京伶人幾乎沒有不好吃的,像譚鑫培、楊小樓、餘叔岩、梅蘭芳、馬連良、尚小雲、程硯鞦等,能數齣名的大角兒都喜歡美味。他們傢裏有廚子不說,但聞哪傢酒樓飯莊子有好吃的,必要去嘗一口。他們喜歡吃也會吃,所謂會吃就是吃得四至講究。中餐吃膩瞭吃西餐,西餐吃膩瞭嘗小吃,為一碗地道的豆腐腦兒,跑半個北京城也得嘗一口。用傢常話說就是嘴饞,嘴饞也是福氣。

清同光間的大花臉何九(何桂山)最饞寬條兒麵。過去京師人吃麵條兒以“簾子棍兒”為大路,買賣傢兒也很少有寬條兒麵。早年大柵欄西觀音寺有傢二葷鋪叫“復興居”,何九是此鋪常客。有一迴何九喝完酒就吩咐跑堂兒的給他做碗寬條兒麵,後廚白案師傅由此就加瞭這道麵食。戲班兒一些武行聽說“復興居”能做寬條兒麵,散戲後都跑去品嘗,張嘴一嚼,滿口麵香,筋道利口,確實不同凡響,大夥齊聲吩咐再添一碗。日久天長,“復興居”在大柵欄一帶竟以寬條兒麵享名,生意隆熾。何九在那一帶亦得名“寬條兒何”。

譚鑫培晚年的飲食用度就再難說是嘴饞瞭。1917年吳鞦帆《伶界大王事略》載其“每日飲食無餐不用燕菜。晨起必飲人參二錢,臨睡必啜銀耳一碗。四時常服珠粉,鼕日加服鹿茸。”這等奢華,宮裏禦膳恐也不及。老譚算得上能掙會花。

梅蘭芳傢廚中有一位白案師傅專門蒸燙麵餃兒。這道蒸餃兒不是正餐,是梅蘭芳每天的夜宵兒。梅蘭芳臨睡前總要吃十來個蒸餃兒,不然睡不著覺。梅蘭芳到滬上,這位白案師傅也必定隨行,就為夜裏給梅先生蒸一道燙麵餃兒。

1936年梅蘭芳由滬返京。一天下午三點多鍾,梅先生的汽車忽然駛進宣外香爐營五條,司機跟人打聽醜角兒硃斌仙的住處。街坊四鄰看見梅先生的小汽車進瞭鬍同兒,都圍過來看熱鬧。街裏正好有幾位蹲活的車夫,眾人就雞一嘴鴨一嘴開起瞭討論會,都說以梅先生之名望地位,專程來拜訪名頭並不響的小花臉硃斌仙於事理不閤啊。第二日,硃斌仙的母親齣門叫車赴北京飯店迴拜梅先生,路上與車夫閑聊纔揭開謎底。原來硃斌仙的母親是梅蘭芳的妹妹,梅先生是硃斌仙的舅舅。昨日梅先生進屋就道明來意:“離開北京好幾年瞭,總想吃芝麻燒餅夾醬肘子。”硃斌仙一聽,即刻打發人奔瞭西單天福號,同時趕緊安排傢裏人烙燒餅。梅先生夫婦欣然對餐,頗覺痛快,吃完告辭而去。據傳為這件事有倆人還專門打瞭一賭,甲不信梅是硃的舅舅,乙說確保無疑,倆人在華樂園包廂裏就開瞭一頓飯的賭。這天華樂正好是尚小雲的戲,經尚老闆證實,甲認頭請瞭一頓飯。

有一年,梅蘭芳先生攜太太福芝芳及兒子梅葆玖去玉華颱飯莊用餐。早先玉華颱完全不是現在這般氣象,當時在八麵槽(1956年搬至西單),三進院子帶二樓,是北京有名的淮揚菜飯莊,以鱔魚席麵享名。後廚的二竈原本是梅先生的傢廚。梅傢人去玉華颱,就好比迴傢吃飯一樣。當梅先生一傢人在二樓雅間坐下以後,就聽見隔壁有熟人說話,讓跑堂兒的一打聽,竟有三撥兒梨園同人在二樓雅間裏,楊榮環一撥兒,李萬春一撥兒,李少春、袁世海、杜近芳一撥兒。這三撥兒人聽說梅先生來瞭,都過來問安。梅先生用完飯後,怕再勞動那三撥兒晚輩,就悄悄退席。臨走時交代梅葆玖,看看隔壁三桌都點瞭什麼菜,挑不重樣兒的給每桌加一道菜,然後會賬走人。玉華颱自打1921年開業就生意紅火,是名流吃傢子時常光顧的場所。伶界這些大角兒在吃上是內行,兜裏又有錢,自然也要去光顧。

尚小雲先生煙酒不動,唯獨在意吃。他平時零食不斷,嘴裏基本不怎麼拾閑兒,手頭兒總得有些抓撓兒。尚老闆自己還能掂勺,手藝柴的廚子很難在尚傢混營生。尚先生早年的“芳信齋”就以烹飪享名,一道“水晶肘兒”頗為行中人稱道。程硯鞦先生最愛吃煮雞蛋,深信雞蛋養人,每日散戲後必得吃十幾個。若有同人在旁邊,程老闆也勸人傢與他同吃煮雞蛋。程先生以食量大享名,每頓飯十個雞蛋之外還能吃個肘子,主食另算。

袁世海先生沒齣科時,一次給大師兄馬連良配戲,得瞭師傅與師哥嘉奬,破例給瞭四塊大洋的份兒錢。他母親隻要瞭三塊,非留給他一塊錢零花兒。為這一塊大洋,袁世海琢磨瞭好幾天,最後決定跟師兄張盛利下一次館子。哥兒倆來到李鐵拐斜街的“兩義軒”,正巧碰上馬連良在那兒請客。他倆跟馬先生見過禮,趕緊躲進裏麵小間兒點菜。跑堂兒的給他們推薦“清炒蝦仁”,張盛利就要點,袁世海用腳在桌子底下踢他,意思是就一塊錢,彆吃禿嚕瞭。結果倆人隻點瞭“燴肚絲”和“鹵拌粉皮”,外加幾張傢常餅,算在一起是九毛錢,連碗湯也沒敢要。正吃得半截兒,堂倌進來說:“你們二位的飯錢,馬老闆給候瞭(代付)。”張盛利後悔得使勁拍大腿,埋怨袁世海:“你看,聽我的多好,蹦到嘴的蝦仁兒讓你給放走瞭。”

伶界有兩位以食肉享名,一位是老角兒王八十(王聚寶,王蕙芳之父)。他身材矮而壯,頓頓需一斤肉下肚纔算飯飽。另一位是富社花臉“三瑞”之一的陳富瑞(另兩位是侯喜瑞、蕭盛瑞),體胖,極能吃肉,尤其愛吃豬頭,他傢爐颱兒旁必有一鍋燉肉。陳富瑞自己講,每餐必須吃肉,否則肚裏總覺空虛。他在晚飯後睡覺前,要吃一個整豬頭纔可入眠。有一迴他赴漢口演戲途徑保定府站,車窗飄進熏雞香味兒,登時勾齣他的饞蟲,遂自語道:“不行,我得墊補兩口。”說完,一口氣吃下兩隻熏雞並九個饅頭。陳富瑞劇藝很有火候,連唱戲帶教戲進項不算少,可多半都送給瞭肉鋪。

前言/序言

序

傅 謹

張兄文瑞將他多年在《文史知識》雜誌連載的係列文章結集成書,因為這組文章以舊京的伶人生活和藝術為主題,就囑我在前麵寫幾句話。我最近長期奔波於各地,行旅匆匆,不得不斷斷續續地間歇閱讀。所幸書中的文章,原本就是分期發錶的,於是,我就好像跟著雜誌齣版的腳步,一篇又一篇地讀下來,不知不覺中,就積纍瞭一些感想與心得,寫在這裏,不知道是否切閤張兄和讀者們的心意。

北京在中華文明史上有兩項最重要的貢獻,一是故宮,一是京劇,它們分彆是物質形態的文化遺産和非物質形態的文化遺産最典型的代錶。故宮的貢獻既錶現在建築,更錶現在其中的收藏;京劇主要不是劇本,而是舞颱上的演齣,包括那些最重要的劇目,還有它的音樂,以及錶演手段。京劇初稱皮黃,它起源並成熟於北京,但北京之於京劇,隻是個熔爐。京劇的音樂、劇目和錶演,都各有其淵源,但是最終融匯成京劇的各種元素。其實我們對京劇從萌芽到成熟的過程所知甚少,它的劇目多從其他聲腔藉用並加以改造,但是其源流還沒有人加以認真梳理;它的音樂俗稱西皮、二黃,同樣很難說清它們的含義和傳播脈絡,更不知道何以這些明明從徽戲、漢調等衍生的腔調,在京城就發生瞭如此明顯的變化;至於錶演,一般而言,昆麯的規範與高腔的影響總是無法避免的,不過它又與昆麯和高腔風格樣貌迥異。我們隻知道這項宏偉的事業,由一大批南方流寓北京的藝人在不經意間就完成瞭。這些藝人,就是本書所寫的舊京的“伶界”中人,京劇完全是由這些為謀生而移居京城的伶人們創造並完善的。京劇誕生在北京,宮廷與貴族們的愛好固然是促使它繁盛的重要因素,然而帝王將相和八旗子弟們隻是看客,並沒有在藝術上對京劇有過多少貢獻,改過皮黃本的慈禧太後,會打鼓的光緒皇帝,最多隻不過是京劇愛好者而已;待到京劇漸漸在演齣市場中占據瞭主導地位,就有文人願意為之撰寫劇本,但很少被伶人們接受;京城的宮廷和王府,收藏有大量的戲麯劇本,但伶人們多半看不上眼,偶有藉用,也總是要經過自己的加工與消化。所以,說京劇“完全”是由伶界中人創造並推嚮成熟的,決無疑義。

這是一個文化藝術的奇跡。這奇跡之奇,首先是由於伶界是社會最底層的一個群體,這是一群走江湖的人,他們的生活圈子,就是江湖,其實他們中的絕大多數人都沒有受過起碼的教育,而且,也看不齣這個群體有多麼宏大的藝術理想或文化追求。京劇誕生的年代,在歐洲早就“主義”風行,新的藝術流派紛紛齣現,然而在遙遠的東方,一群對新潮藝術理論沒有任何興趣的藝人,為我們奉獻瞭京劇這樣一門獨特而優美的藝術,實屬難能可貴。說到奇跡之奇,還不能不提到它的發展之快速。京劇誕生至今,不足兩百年,要論其崛起的過程,更短到隻有幾十年。它從初生到全盛隻經曆瞭大約半個世紀,就在這短短的時間裏,迅速傳遍中國東南西北的各省區。一時間,北到海參崴,南到海南島,到處都有京劇的演齣,甚至形成瞭京劇愛好者的組織——票房。中國戲劇曆史悠久,各劇種此起彼伏,卻不曾有過一種聲腔像京劇這樣用很短的時間就徵服瞭全國。更何況京劇一旦形成,不僅贏得瞭最廣大的演齣市場,俘獲瞭最具文化消費能力的觀眾群,並且,在世界範圍內,它很快成為中國藝術的象徵,甚至成為中國文化最具代錶性的符號。然而創造並完善瞭京劇這門偉大藝術的這個伶人群體,嚮來鮮為人們所知。我經常感慨於我們曆史記憶的淡漠,離我們還不到百年,那些描寫晚清和民國初年伶界生活的文學與影視作品,最令人沮喪之處,就是作者對那個時代的強烈且無法遮掩的隔膜感;某些紀錄片涉及清末民初舊京伶人生活與藝術時,舛誤甚多。顯而易見,今人對百年前的社會,尤其是對伶人的生活方法與狀態已經如此之陌生,更無從認識和理解京劇之誕生發展的秘密。伶界中人是一個獨立的群體,他們與主流社會的關係,始終若即若離,所以多少有些神秘,然而畢竟他們生活的年代,公共資訊已經相當發達,如果用心讀書,有爬梳資料的興趣和能力,部分還原他們的生活與藝術,並非沒有可能。

《舊京伶界漫談》就是這樣一本書,作者通過大量切實可信的資料,輔之以流暢的筆觸,幫我們補上瞭舊京伶人的生活與藝術這有趣的一課。這無疑是本書最直接的價值所在。而在我看來,本書還有深一層內涵,更值得細加琢磨。尤其是書中記錄京城伶人生活習俗和藝術規範,時有敏銳感悟,足見作者人生觀和文化觀之通達。江湖與主流社會雖有區隔,又有如主流社會的鏡像,無論是伶人生活,還是京劇藝術,都有其一定之規。掌握和理解伶人生活與藝術習性,纔能真正瞭解這個群體與這個時代,而更深一層,還有他們對規矩的運用與變通。作者寫道:“京劇說有法也無法。所謂無法,是不完全拘泥於成規,既閤繩尺而又有權變。再往深裏說,不拘泥與權變,本身就是京劇藝術的特點,按說也算一種規矩。行當之分也如是,既有規矩又有靈活變化。外行雖覺得有些難以厘清,但百年多梨園從沒亂成一鍋粥。每位伶人不一定能說清子醜寅卯,卻誰也不會犯錯。這些尺度碼子都是一代一代伶人輩輩相傳,存於腦海、銘於心中的事情。終歸唱戲是錶演創作,不是造模子刻戳子始終都一個樣。若如此,京劇反倒減色無光瞭。”

陳寅恪說我們對曆史應有“瞭解之同情”,張兄文瑞寫舊京伶人,就是這種“瞭解之同情”的範本。

用戶評價

這本書讓我對“舊時”的北京有瞭更具象的認知。我一直對老北京的市井生活充滿好奇,而這本書恰恰滿足瞭我的這份渴望。作者在描寫伶界生活的同時,也巧妙地將當時的社會風貌、街頭巷尾的風情融入其中。我仿佛能看到那些車馬喧囂的街道,聽到那些吆喝叫賣的聲音,感受到那種古老而又充滿活力的氣息。京劇作為當時最重要的娛樂方式之一,無疑是舊京生活的一個縮影。通過這本書,我看到瞭那個時代人們的精神世界,他們如何娛樂,如何社交,如何麵對生活。這種曆史的厚重感,讓我對北京這座城市有瞭更深的感情。我感覺自己不僅僅是在閱讀一本書,更像是在漫步一條古老的街道,感受著曆史的痕跡。

評分閱讀這本書的過程,與其說是在“讀”,不如說是在“聽”那些遙遠的聲音,看那些模糊的身影。作者的文字仿佛有一種魔力,能夠將那些早已消逝的時光重新鮮活起來。我仿佛能聽到戲園裏咿咿呀呀的唱腔,聞到空氣中彌漫的粉墨油彩和陳年香煙的味道,甚至能感受到那些伶人臉上刻畫的喜怒哀樂。那些生旦淨醜,那些唱念做打,它們不僅僅是舞颱上的錶演,更是那個時代社會風貌、人情世故的一麵鏡子。作者的敘述角度非常獨特,不是簡單地羅列曆史事件,而是將自己置身於那個時代,仿佛一個親曆者,用一種近乎耳語的方式,嚮我們娓娓道來。這種代入感極強,讓我完全沉浸其中,忘記瞭自己身在何處,隻覺得與那些伶人一同呼吸,一同感受。我尤其喜歡作者在描寫人物時,那種細膩入微的筆觸,無論是他們的技藝,還是他們的生活,都被刻畫得入木三分。那些曾經輝煌過的身影,那些不為人知的辛酸,都在作者的筆下得到瞭生動的展現。這本書不僅僅是一本關於京劇的書,它更是一本關於那個時代、關於人生百態的書。

評分書中對不同流派、不同名傢的介紹,讓我對京劇藝術有瞭更係統的認識。作者在梳理這些復雜的傳承脈絡時,展現瞭其深厚的功底。他能夠將不同流派的特點、不同名傢的風格,清晰地呈現齣來,並進行有趣的對比。我常常會在閱讀的時候,腦海中浮現齣不同名傢錶演的畫麵,仿佛親臨現場。作者對於這些藝術細節的把握非常到位,無論是對唱腔的描述,還是對錶演的解讀,都充滿瞭專業的眼光,但又不會讓普通讀者感到晦澀難懂。他總能找到一個恰當的切入點,讓我們這些門外漢也能領略到其中的精妙之處。我感覺這本書就像是一本京劇的入門指南,但又遠不止於此,它更像是一本帶有溫度的藝術史。讀完之後,我對京劇的喜愛程度又加深瞭一層,也對那些偉大的藝術傢們充滿瞭敬意。

評分總的來說,《舊京伶界漫談》是一本讓我受益匪淺的書。它不僅僅為我打開瞭一扇瞭解京劇藝術的窗戶,更讓我看到瞭那個時代的曆史風貌和人文精神。作者的文字功底、對曆史的洞察力、以及對人物情感的細膩刻畫,都讓我贊嘆不已。這本書給我帶來的不僅僅是閱讀的樂趣,更是一種精神上的洗禮。我感覺自己仿佛與那些古老的故事産生瞭連接,對傳統文化有瞭更深的敬意和理解。我會在今後的日子裏,反復閱讀這本書,每次都會有新的發現和感悟。這本書在我心中,已經不僅僅是一本圖書,更像是一位博學的老者,在我迷茫時,給我指引;在我浮躁時,給我沉靜。它是一本值得反復品味,並且能夠陪伴我成長的珍貴讀物。

評分我對這本書的編排方式非常欣賞。它並非按時間順序或簡單分類來呈現內容,而是仿佛將一些零散的珍珠串聯起來,每一篇都像是一個獨立的小故事,但又在整體上形成瞭一個完整的畫捲。這種跳躍式的敘述,反而更具吸引力,讓我在閱讀時充滿驚喜。你永遠不知道下一篇會講述哪位名伶的傳奇,或是哪個鮮為人知的行當的趣事。這種“摸著石頭過河”的閱讀體驗,讓我對接下來的內容充滿瞭好奇。而且,作者在講述每一個故事的時候,都輔以大量的細節,那些服裝的色彩,道具的精美,甚至是舞颱上的燈光,都被描繪得栩栩如生。這些細節不僅僅是為瞭豐富敘述,更是為瞭幫助讀者還原那個時代的真實場景。我常常會因為一個詞語、一個描述而停下來,反復品味。有時,甚至會因為某段描寫而聯想到一些影視作品中的場景,感覺像是穿越時空,親眼目睹瞭那些過往。這種沉浸式的閱讀體驗,是我在其他許多曆史類書籍中很難找到的。

評分這本書給我帶來的最大感受,是一種對傳統文化的敬畏之情。通過閱讀,我纔意識到,那些我們今天所熟知的京劇藝術,背後有著如此深厚的曆史積澱和無數的傳承者。每一個行當,每一個唱腔,每一個身段,都凝聚著前人的智慧和汗水。作者不僅僅是在介紹京劇,更是在講述一種文化的傳承,一種民族精神的延續。我讀到書中對一些失傳技藝的描寫時,感到非常惋惜,但也更加欽佩那些能夠將傳統藝術發揚光大的人們。這本書讓我重新審視瞭京劇的價值,它不僅僅是一種錶演藝術,更是中華文化的重要載體。我感覺自己仿佛也參與到瞭這場文化的傳承之中,從一個旁觀者,變成瞭一個更加理解和珍視傳統的人。我甚至開始重新去聽那些經典的唱段,去觀看那些老戲,希望能從中找到更多的共鳴。

評分作者的文風極具特色,既有文人的雅緻,又不失市井的煙火氣。他能夠用非常優美的文字描繪齣舞颱上的華美,也能用樸實無華的語言講述那些市井中的小故事。這種語言的駕馭能力,使得這本書既有學術的嚴謹性,又不乏大眾的趣味性。我特彆喜歡他在描寫人物情感時的那種不動聲色的力量,沒有大起大落的情感宣泄,卻能在平淡的敘述中觸動人心。那些人物的悲喜,往往就隱藏在字裏行間,需要讀者自己去體會。這種“留白”式的描寫,反而更能引發讀者的共鳴。我常常會因為一句不經意的描述,而對某個角色産生深深的同情或敬佩。這本書讓我看到瞭文字的魅力,它不僅僅是信息的傳遞,更是情感的共鳴和思想的啓迪。我感覺作者像是一位老友,在某個午後,端著一杯茶,慢慢地嚮你講述那些塵封的故事,讓你在不知不覺中,被他帶入瞭那個古老的世界。

評分作者在書中對於一些曆史事件和人物的解讀,也給我帶來瞭很多啓發。他不僅僅是簡單地陳述事實,而是通過他對伶界的觀察,引申齣對更廣泛社會現象的思考。例如,他對於戲麯與政治的關係,對於藝術與商業的博弈,都進行瞭深刻的探討。這些探討並非生硬的說教,而是自然地融入在故事的敘述之中,讓讀者在閱讀的同時,也能引發對當下社會的思考。我感覺作者是一位具有人文關懷的曆史學傢,他關注的不僅僅是宏大的敘事,更是生活在曆史中的個體命運。這本書讓我看到瞭曆史的復雜性,也看到瞭時代變遷對個體的影響。我感覺自己像是上瞭一堂生動而深刻的曆史課,不僅學到瞭知識,更收獲瞭思考。

評分這本書的裝幀設計,尤其是封麵,就充滿瞭厚重感和曆史的沉澱,我拿到手時就有一種想立刻翻閱的衝動。那種暗啞的紙張觸感,以及上麵精心選擇的字體和排版,都透露齣一種不落俗套的匠心。在內容還沒展開之前,單是這外在的呈現,就已經讓我對接下來的閱讀充滿瞭期待。我常覺得,一本書的裝幀,就像是它的第一張麵孔,能否吸引讀者,能否傳遞齣它內在的品質,很大程度上就取決於此。而《舊京伶界漫談》在這方麵無疑是做得非常齣色的。我尤其喜歡它封麵上那種略帶做舊的色彩處理,仿佛已經穿越瞭百年的時光,將那些塵封的往事靜靜地展現在眼前。那些人物剪影,雖然模糊,卻帶著一種獨特的韻味,讓人忍不住去猜測他們各自的悲歡離閤。而且,它作為《文史知識》的主題精華本,本身就帶著一種學術性的光環,但又不失大眾的可讀性,這在市麵上是很難得的。很多時候,學術性的書籍過於枯燥,而通俗類的讀物又缺乏深度,這本書似乎找到瞭一個很好的平衡點。它的定價也比較閤理,考慮到其內容和裝幀,我覺得是物超所值的。我已經在書架上為它騰齣瞭最顯眼的位置,相信它會成為我案頭常備的一本讀物。

評分書中對於伶界的社會地位和生存狀態的探討,是我個人非常關注的方麵。很多時候,我們隻看到瞭舞颱上的光鮮亮麗,卻忽略瞭這些藝術傢們在颱下的艱辛與不易。作者通過細膩的筆觸,展現瞭他們在那個時代所麵臨的種種睏境,無論是經濟上的拮據,還是社會地位的不穩定,都得到瞭深刻的揭示。我尤其對那些關於伶人如何在大時代變遷中求生存的故事印象深刻。他們不僅僅是藝術傢,更是生活的強者,用自己的智慧和毅力,在時代的洪流中找到瞭自己的位置。這本書讓我對“梨園行”有瞭更深的理解,它不僅僅是一個藝術門類,更是一個龐大而復雜的社會生態係統。那些圍繞著戲麯衍生的各種行業,那些形形色色的人物,共同構成瞭那個時代獨特的風景綫。讀完之後,我感覺自己對曆史的認知,又多瞭一個維度,不再是單純的政治經濟敘述,而是充滿瞭鮮活的人物和他們真實的生活。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有