具体描述

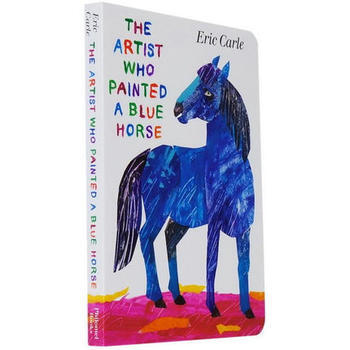

艾瑞·卡尔,1929年出生于纽约,1935年随父母返德国定居。艾瑞·卡尔讨厌德国式的教育,学校生活及时代的战乱,让他的少年时光并不快乐。战后,从小就展露绘画天分且向往自由浪漫的艾瑞·卡尔,在中学绘画老师的推荐及母亲的鼓励下,进入斯图加特艺术学院学习了四年的商业设计,一毕业即在时尚杂志担任艺术总监。1952年,艾瑞·卡尔再次踏上他要实现梦想的土地——美国。因缘巧合,艾瑞·卡尔得到李欧·李奥尼的赏识和推荐,顺利开始他在《纽约时报》的工作,发挥美术兼广告设计的长才。1960年成立了个人工作室,辛勤工作之外,他更渴望蜕变、渴望创作!

1967年,艾瑞·卡尔首次有机会为孩子的书配上插画,这次充满乐趣、大胆发挥创意的过程,让他感觉畅快淋漓,也他日后走向为儿童创作图画书的道路。他年近40才开始创作图画书,迄今为止,已经创作了《棕色的熊、棕色的熊,你在看什么?》、《好饿的毛毛虫》、《海马先生》、《爸爸,我要月亮》等70多本色彩缤纷、富含想象力的拼贴画风格的图画书,被翻译成了多种语言,小读者遍布世界各地,并荣获多项世界著名儿童图画书奖。他笔下那条著名的毛毛虫,已被翻译成近50种语言版本,销量突破3300万,风行世界40余年。

用户评价

这本书提供了一种罕见的、对“匠人精神”的深度剖析,但它避开了那种刻板的、强调勤奋的陈词滥调。它着重探讨的是“坚持”背后的心理机制。是什么力量支撑着一个创作者,在无数次被否定、作品被搁置,甚至连自己都开始怀疑的时刻,依然能够拿起工具,回到工作台前?书中对“重复的力量”的描述尤其发人深省。它并非只是机械地画同样的线条或调同样的颜色,而是在每一次重复中,寻找细微的差异和潜藏的意义。这种对细微差别的敏锐捕捉能力,似乎是区分“匠人”与“艺术家”的关键分水岭。阅读过程中,我常常被作者对于“材料”的敬畏感所感染——对纸张的纹理、颜料的厚度、画笔的磨损程度,都有着近乎虔诚的描述。这让我意识到,真正的艺术创造,是身体与材料之间一场永无止境的、充满尊重的“对话”,而不仅仅是大脑中想法的简单输出。它成功地将“技艺”提升到了“哲学思辨”的高度。

评分这本书的文字功底,简直是令人拍案叫绝的范本。它的语言风格变化多端,时而华丽得如同巴洛克时期的颂歌,用词考究,句式绵长复杂,充满了对美学细节的执着;而下一页,它又会突然转为一种极简的、近乎口语化的叙述,直击问题的核心,干脆利落得像一笔精准的墨线。这种文体的跳跃性,非但没有造成阅读上的障碍,反而极大地增强了阅读的趣味性,让人永远无法预料下一秒会遇到怎样的表达方式。其中关于“色彩的哲学”那几章,更是令人深思。作者没有简单地罗列色谱,而是将每一种颜色与人类的情感、文化记忆乃至物理现象联系起来,构建了一个庞大的、内在的视觉宇宙。阅读的过程,就像是跟着一个经验丰富的向导,在一条曲折却充满宝藏的小径上探险。我甚至会忍不住停下来,反复琢磨那些措辞精妙的句子,它们就像精心打磨过的宝石,在不同的光线下折射出不同的光芒。这本书对语言的驾驭能力,本身就是一种高超的艺术展示。

评分最让我感到惊喜的是,这本书充满了令人会心一笑的幽默感和人文关怀。在探讨那些宏大、严肃的艺术议题时,作者总能在不经意间抛出一个充满生活气息的小细节,或者一句自嘲式的反问,瞬间打破了那种高高在上的学术氛围,让艺术创作显得平易近人。这种平衡掌握得极其到位——它既能让你感受到艺术的崇高,又不至于让人产生距离感或畏惧感。例如,书中提到的一些关于艺术家日常琐事的片段,诸如为省下购买昂贵颜料而节衣缩食,或是因为沉浸在创作中而忘记了重要的约会,这些都让那位抽象的“艺术家形象”瞬间丰满起来,成为了一个有血有肉、会犯错会烦恼的普通人。这本书的整体基调,是积极而充满韧性的,它告诉你,伟大的艺术往往诞生于并不完美的生活之中。它不仅是一本关于“如何创作”的书,更是一本关于“如何带着创造力生活”的指南,读完后,心中的那股创作的火焰,似乎又被吹得更旺了一些。

评分从结构布局上来看,这本书的编排方式极为大胆且富有层次感,绝非线性叙事所能概括。它更像是一张精心绘制的星图,不同的主题、不同的创作阶段,像是不同的星体,它们之间相互关联,通过看不见的引力场牵引着读者的注意力。有些章节是沉浸式的体验,仿佛时间被拉长,让你完全沉浸在某一特定技法或某一特定情绪的细节中;而另一些章节则是跳跃式的,它们像是快速闪过的剪辑,用最精炼的片段勾勒出数年间的转变与成长。这种非线性的叙述,完美地模仿了艺术家的创作心路——那不是一条直线,而是充满了迂回、重复、顿悟和自我推翻的过程。特别是,作者在处理“灵感来源”时,采取了多重引用的手法,将文学、音乐、甚至自然界的声响都纳入考量范围,极大地拓宽了“艺术如何诞生”的定义边界。这本书对于那些习惯于传统线性阅读的读者来说,可能需要一点时间来适应这种“迷宫式”的结构,但一旦沉浸其中,便会发现这种结构本身就是对艺术本质的一种隐喻。

评分这本关于艺术创作的书籍,其叙事的节奏感真是让人着迷。作者似乎深谙如何引导读者的心绪,时而将你带入那种宁静致远的冥想状态,仿佛能感受到画布上颜料混合的微妙声响;时而又猛地拉回到现实的喧嚣,那种对创作冲动的直接捕捉,让人手心微微出汗。它不是那种按部就班的“如何成为艺术家”的教科书,倒更像是一场心灵的旅程记录,记录了一个人如何与自己内心的色彩进行对话。特别是对“灵感”这个捉摸不定的概念,作者的处理方式非常细腻,没有将其浪漫化为某种神启,而是将其解构为日常观察、不懈练习以及偶尔的“意外之喜”的结晶。我尤其欣赏其中描述的那些关于“失败”的段落,它们被描绘得如此真实,充满了挣扎和自我怀疑,但最终,正是这些看似挫败的时刻,为最终的突破积蓄了能量。读完后,我感觉自己对“完成一件作品”这件事有了更深一层的敬畏,它不仅仅是技巧的堆砌,更是一种内在能量的释放与平衡。书中对光影、构图的探讨,虽然文字描述,却拥有惊人的视觉冲击力,仿佛我能闻到松节油和亚麻籽油混合的味道。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]新版 神奇树屋29-53套装 英文原版 Magic Tree House 梅林的任务1-25 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16325007593/59bb877bN90a87c3d.jpg)