具体描述

商品参数

基本信息

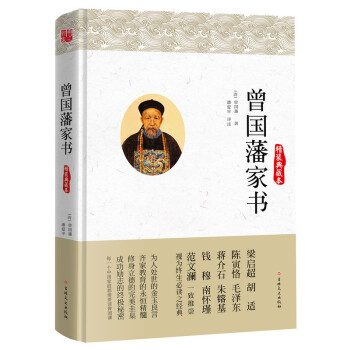

| 书名: | 曾国藩家书(精装典藏本) | ||

| 作者: | (清)曾国藩 | 开本: | |

| 定价: | 36 | 页数: | |

| 现价: | 见1;CY=CY部 | 出版时间 | 2015-12 |

| 书号: | 9787547229361 | 印刷时间: | |

| 出版社: | 吉林文史出版社 | 版次: | |

| 商品类型: | 正版图书 | 印次: | |

曾国藩,晚清名臣,清朝战略家、政治家,晚清散文“湘乡派”创立人。晚清“中兴四大名臣”之一,官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯,谥曰文正。著有《治学论道之经》《持家教子之术》《冰鉴》《曾文正公全集》《曾国藩家书》等作品。

潘爱平,本书译注者,祖籍河北,1960年生于北京,在中国书法出版社任编辑室主任,副编审,多年从事文学艺术类图书的编辑工作。曾获中国文联优秀编辑荣誉,有数部所编作品获得省部级奖项。

精彩导读

致诸弟·只有进德、修业两事靠得住

(道光二十四年八月二十九日)

【原文】

四位老弟左右:

昨二十七日接信,快畅之至,以信多而处处详明也。

四弟七夕诗甚佳,已详批诗后。从此多作诗亦甚好,但须有志有恒,乃有成就耳。余于诗亦有工夫,恨D世无韩昌黎及苏、黄一辈人可与发吾狂言者。但人事太多,故不常作诗,用心思索,则无时敢忘之耳。

吾人只有进德、修业两事靠得住。进德,则孝悌仁义是也;修业,则诗文作字是也。此二者由我作主,得尺则我之尺也,得寸则我之寸也。今日进一分德,便算积了一升谷;明日修一分业,又算余了一文钱。德业并增,则家私日起。至于功名富贵,悉由命定,丝毫不能自主。昔某官有一门生为本省学政,托以两孙D面拜为门生。后其两孙岁考临场大病,科考丁艰,竟不入学。数年后两孙乃皆入,其长者仍得两榜①。此可见早迟之际,时刻皆有前定。尽其在我,听其在天,万不可稍生妄想。六弟天分较诸弟更高,今年受黜②,未免愤怨,然及此正可困心横虑③,大加卧薪尝胆之功,切不可因愤废学。

九弟劝我治家之法,甚有道理,喜甚慰甚。自荆七遣去之后,家中亦甚整齐,问率五归家便知。《书》曰:“非知之艰,行之维艰。”九弟所言之理,亦我所深知者,但不能庄严威厉,使人望若神明耳。自此后,D以九弟言书诸绅而刻刻警省。

季弟信天性笃厚,诚如四弟所云“乐何如之”。求我示读书之法,及进德之道,另纸开示。余不具。

国藩手草

【注释】

①两榜:清代会试称为甲榜,乡试称为乙榜,合称“两榜”。

②黜:降职、罢免。

③困心横虑:心中充满困苦与忧虑,表示费尽心力。

【评点】

古代的君子一生中所追求的不过两件事,DI一件事是提高个人的道德修养,第二件事则是成就一番有利于社会的功业。只有做到了这两样,才能无愧于天地。曾国藩在这封信中说“只有进德、修业两事靠得住”也是这个意思。虽然曾国藩是古代科举考试的受益者,但他却经常批评迂腐死板的科举制度,认为这种为了功名而读书的做法残害了许多年轻人。他认为读书治学的目的应该在于进德和修业。进德指的是培养“孝、悌、仁、义”等品德,使自己思想端正、修身齐家。而修业则指的是提升“诗文作字”的能力,记诵圣人的经典文章,提高自己的学问。可见,曾国藩继承了孔子和孟子的观点,认为读书的目的是提高自身修养,增加学问和能力,从而使自己成为君子甚至圣贤。此外,曾国藩还是宋明理学的拥护者,他赞成理学大家朱熹读书要“明天理”的主张。不论是孔孟还是朱熹,他们都反对为了世俗功利而读书的做法,而认为读书应该有更高的目的和追求。曾国藩的观点并没有这样超然物外,他认为读书的好处从大处讲可以为国效力,从小处讲则可以修业谋生。他之所以说“只有进德、修业靠得住”,是因为他认为功名富贵是不能强求的,很大程度上要仰仗天命。而进德和修业这两件事则是可以通过自己的努力来提高的,自己付出了多少心血就能得到多少回报。

致诸弟·吾家规矩J严,D踵而行之

(道光二十七年七月十八日)

【原文】

四弟、九弟、季弟足下:

六月二十八日发第九号家信,想已收到。七月以来,京寓天小平安。癣疾虽头面微有痕迹,而于召见已绝无妨碍。从此不治,听之可也。

丁士元散馆,是诗中“皓月”误写“浩”字。胡家玉是赋中“先生”误写“先王”。

李竹屋今年在我家教书三个月,临行送他俸金,渠坚不肯受。其人知情知义,予仅送他褂料被面等物,竟未送银。渠出京后来信三次。予有信托立夫先生为渠荐馆。昨立夫先生信来,已请竹屋在署教读矣,可喜可慰。

耦庚先生革职,同乡莫不嗟叹。而渠屡次信来,绝不怪我,尤为可感可敬。

《岳阳楼记》,大约明年总可寄到。家中《五种遗规》,四弟须日日看之,句句学之。我所望于四弟者,惟此而已。家中蒙祖父厚德余荫,我得忝列①卿贰②,若使兄弟妯娌不和睦,后辈子女无法则,则骄奢淫佚,立见消败。虽贵为宰相,何足取哉?我家祖父、父亲、叔父三位大人规矩J严,榜样J好,我辈踵而行之,J易为力。别家无好榜样者,亦须自立门户,自立规条;况我家祖父现样,岂可不遵行之而忍令堕落之乎?现在我不在家,一切望四弟作主。兄弟不和,四弟之罪也;妯娌不睦,四弟之罪也;后辈骄恣不法,四弟之罪也。我有三事奉劝四弟:一曰勤,二曰早起,三曰看《五种遗规》。四弟能信此三语,便是爱兄敬兄;若不信此三语,便是弁髦③老兄。我家将来气象之兴衰,全系乎四弟一人之身。

六弟近来气性J和平,今年以来未曾动气,自是我家好气象。惟兄弟俱懒。我以有事而懒,六弟无事而亦懒,是我不甚满意处。若二人俱勤,则气象更兴旺矣。吴、彭两寿文及小四书序、王待聘之父母家传,俱于八月付回,大约九月可到。

袁漱六处,予意已定将长女许与他,六弟已D面与他说过几次矣,想堂上大人断无不允。予意即于近日订庚④,望四弟禀告堂上。陈岱云处姻事,予意尚有迟疑。前日四弟信来,写堂上允诺欢喜之意,筠仙已经看见,此书信告岱云矣。将来亦必成定局,而予意尚有一二分迟疑。岱云丁艰,余拟送奠仪⑤,多则五十,少则四十,别有对联之类,家中不必另致情也。余不尽言。

兄国藩手草

【注释】

①忝列:谦辞,意为有愧于位列其中。

②卿贰:卿,指大理寺正卿等三品京堂; 贰,各部侍郎。卿贰指次于卿相的朝中大官,即二品、三品的京官,特成一个阶级,称为“卿贰”。

③弁髦:弁,黑色布子;髦,儿童眉际的垂发。在男子成年之后,这些东西都会被抛弃,引申为蔑视的意思。

④订庚:即订婚,旧时用交换男女年庚帖子来表示订婚。

⑤奠仪:用于祭奠的金钱和礼品。

【评点】

从多篇家书中,我们可以看到曾国藩对待家人虽然严而有威,但也是平易近人的。在治家方面,他是十分严格的,经常在信中告诫弟弟们要谨守家训,勤勉持家。在这封信中,他强调了曾家一直以来的良好家风,希望弟弟们能够以祖辈为榜样,把曾家的优良家风继承下去,使家庭能够持久兴旺。曾国藩深深地懂得家族的兴旺是靠一代又一代人逐渐积累起来的,富贵和名望都是暂时的,如果由于家庭条件优越,子孙就骄奢淫逸,那么家业很快就会衰落。在严格要求的同时,曾国藩并不摆兄长架子,而是语重心长地奉劝弟弟们。他对弟弟们的教导从来都不是大话空话,而是切实可行的具体措施。例如他让四弟做到三件事,分别是勤、早起和看《五种遗规》,并说如果四弟能做到便是对兄长的敬爱,如果做不到就是蔑视兄长。他这么说是因为四弟负责管理家中事务,他的一言一行都会影响到家中的后辈。因此只有自己能够克服身上的缺点,不断提高品德修养,才能为后辈树立良好的榜样,将优良的家风延续下去,否则就会上梁不正下梁歪。一个家庭如果过于鼎盛,家中的子弟很容易养成骄奢的恶习,这样一来家中几代人辛苦攒下的家业就有可能被败光。因此越是富贵越不能忘掉本分,更不能SC懒惰。

致诸弟·但愿其为耕读孝友之家

(道光二十九年四月十六日)

目录修身篇

致诸弟·只有进德、修业两事靠得住(道光二十四年八月二十九日) 2

致诸弟·劝宜力除牢骚(咸丰元年九月初五日) 4

致四弟·不宜露圭角于外(咸丰六年九月初十日) 7

致沅弟·做人须要有恒心(咸丰七年十二月十四日) 8

致沅弟·专而精,纷而散(咸丰八年正月十一日) 11

致九弟·言凶德有二端(咸丰八年三月初六日) 13

致沅弟·注意平和二字(咸丰八年三月三十日) 15

谕纪泽·须从有恒二字下手(咸丰九年十月十四日) 18

致沅弟·庸人以惰字致败,才人以傲字致败(咸丰十年九月二十三日) 20

致沅弟季弟·戒傲戒惰(咸丰十年九月二十四日) 22

致四弟·教子弟去骄气惰习(咸丰十一年正月初四日) 24

致澄弟·不宜非议讥笑他人 (咸丰十一年二月初四日) 25

致沅弟季弟·常以劳、谦、廉自惕(同治元年五月十五日) 27

致九弟季弟·必须自立自强(同治元年五月二十八日) 30

致沅弟·面对指摘宜自修(同治元年六月二十日) 32

致沅弟·倔强二字不可少(同治二年正月二十日) 34

致沅弟·先有豁达光明之识后有恬淡冲融之趣(同治二年三月二十四日) 35

致沅弟·须以明强为本(同治二年四月二十七日) 37

致沅弟·强字须从明字做出(同治二年七月十一日) 39

致沅弟·宜自修处求强(同治五年九月十二日) 41

谕诸儿·不忮不求,克勤克俭(同治九年六月初四日) 43

谕纪泽纪鸿·慎D主敬求仁习劳(同治十年十一月) 47

治学篇

致诸弟·述求学之方法(道光二十二年九月十八日) 52

致诸弟·明师益友虚心请教(道光二十二年十月二十六日) 56

致诸弟·读书要有志有识有恒(道光二十二年十二月二十日) 60

致温弟·述学诗习字之法(道光二十三年六月初六日) 64

致诸弟·勿为时文所误(道光二十四年五月十二日) 67

致诸弟·读书须立志(道光二十四年九月十九日) 70

致诸弟·读书必须有恒心(道光二十四年十一月二十一日) 72

致澄弟·读书不必一一求熟(咸丰六年十一月二十九日) 74

谕纪泽·四字读书之法(咸丰八年七月二十一日) 76

谕纪泽·虚心涵泳,切己体察(咸丰八年八月初三日) 78

谕纪泽·作诗写字之法(咸丰八年八月二十日) 80

谕纪泽·作文作诗均宜心有摹仿(咸丰九年三月初三日) 82

谕纪泽·分类手抄辞藻(咸丰九年五月初四日) 84

谕纪泽·文章应珠圆玉润(咸丰十年四月二十四日) 85

谕纪泽纪鸿·古人的文字意趣(同治四年六月初一日) 87

谕纪泽纪鸿·作文应在气势上下工夫(同治四年七月初三日) 89

齐家篇

禀父母·家和则福自生(道光二十三年正月十七日) 92

禀父母·教弟以和睦为DI一(道光二十三年二月十九日) 94

致诸弟·绝大学问即在家庭日用之间(道光二十三年六月初六日) 96

致诸弟·吾家规矩J严,D踵而行之(道光二十七年七月十八日) 98

致诸弟·但愿其为耕读孝友之家(道光二十九年四月十六日) 101

致诸弟·能勤能敬未有不兴(咸丰四年六月十八日) 103

致诸弟·在家宜注重勤敬和(咸丰四年八月十一日) 105

谕纪鸿·愿子孙为读书明理之君子(咸丰六年九月二十九夜) 107

谕纪泽·宜教家人勤劳持家(咸丰六年十月初二日) 109

致澄弟季弟·蔬竹鱼猪可觇人家兴衰气象(咸丰八年七月二十日) 110

致诸弟·兄弟和睦、体孝道、行勤俭(咸丰八年十一月二十三日) 112

致澄弟·治家八字诀(咸丰十年闰三月二十九日) 114

致澄弟·妥收片纸只字(咸丰十年五月十四日) 115

致四弟·立身处世之八本(咸丰十一年二月二十四日) 117

致澄弟沅弟季弟·以严治家(咸丰十一年三月初四日) 119

致澄弟·鼎盛之际宜收敛(同治二年九月十四日) 121

致澄弟·凡事皆D谨慎俭朴(同治二年十月十四日) 122

致沅弟·于家庭有一欣慰之端(同治三年六月初一日) 124

致澄弟·不望代代富贵,望代代有秀才(同治四年五月二十五日) 126

致澄弟·勿忘寒士家风(同治六年正月初四日) 128

致欧阳夫人·居家乃是长久之计(同治六年五月初五日) 129

为政篇

致诸弟·不靠做官发财以遗后人(道光二十九年三月二十一日) 132

致诸弟·进谏言戒除骄矜(咸丰元年五月十四日) 135

致诸弟·凡行公事,须深谋远虑(咸丰元年八月十九日) 138

致诸弟·为政不可骄奢淫逸(咸丰四年九月十三日) 140

致诸弟·但愿不张虚名,不进官阶(咸丰四年十一月初七日) 142

致沅弟·耐烦为居官DI一要义(咸丰八年二月十七日) 144

致沅弟季弟·以勤字报君,以爱民二字报亲(咸丰十年七月十二日) 146

致沅弟·忠义两全(咸丰十年九月初十日) 148

致沅弟·以方寸为严师(同治二年四月十六日) 150

致沅弟·劝弟要在奏折上用功夫(同治二年七月初一日) 152

致沅弟·办大事与成大事(同治二年七月二十一日) 153

致沅弟·无应酬馈赠一步不可行(同治三年三月初七) 155

致沅弟·但求尽吾心力(同治三年八月初五日) 157

致沅弟·功成身退,愈急愈好(同治三年九月初三日) 159

致澄弟沅弟·凡任事之臣,D可善始善终(同治四年十月十五日) 160

谕纪泽·不居大位享大名(同治五年十一月初三日) 161

谕纪泽·居官不可有清名(同治六年二月十三日) 163

致沅弟·须于奏疏中加意检点(同治六年五月二十一日) 165

谕纪泽·中国自强之本(同治七年十二月初三日) 167

处世篇

致诸弟·凡事不可占人半点便益(道光二十七年六月二十七日) 170

致诸弟·行善乡里,必有福报(咸丰元年四月初三日) 172

致沅弟·周济受害绅民(咸丰八年正月二十九日) 175

谕纪泽纪鸿·说话举止不可太轻易(咸丰十年十月十六日) 177

致沅弟·成功得名不尽关人事(咸丰十一年正月元日) 179

致澄弟·与官相见以谦谨为主(同治元年九月初四日) 180

致沅弟·花未全开月未圆(同治二年正月十八日) 182

致沅弟·无形之功不宜形诸奏牍(同治二年五月十六日) 184

致沅弟·宜从畏慎二字上下工夫(同治二年九月十一日) 185

致澄弟·俭以养廉,直而能忍(同治二年十一月十四日) 187

寄纪瑞·切不可忘却先世之艰难(同治二年十二月十四日) 188

致沅弟·惟胸次浩大是真正受用(同治三年正月二十六日) 190

致澄弟·望弟不要管闲事(同治三年三月二十四日) 192

致澄弟·有福不可享尽,有势不可使尽(同治三年六月初四日) 193

致沅弟·存其倔强,而去其忿激(同治三年六月十一日) 195

谕纪泽纪鸿·不宜过于玲珑剔透(同治五年三月十四日) 196

致沅弟·一味忍耐,徐图自强(同治五年十二月十八夜) 198

致沅弟·兄自问近年得力,惟有一悔字诀(同治六年正月初二日) 199

致沅弟·务须咬牙励志(同治六年二月二十九日) 201

致沅弟·悔字诀和硬字诀(同治六年三月初二日) 203

致沅弟·力守悔硬二字而求相勉(同治六年三月十二日) 204

治军篇

致沅弟·规模远大与综理密微(咸丰七年十月初四日) 208

致沅弟·zui戒浪战(咸丰七年十月十五日) 210

致沅弟·暇与浑(咸丰七年十二月初六日) 211

致沅弟·笃实与强毅(咸丰八年正月初四夜) 214

致沅弟·脚踏实地克勤小物(咸丰八年正月十四日) 217

致沅弟·凭壕对击坚忍不出(咸丰八年四月十七日) 218

致沅弟·凡将才有四大端(咸丰七年十月二十七日) 221

致沅弟·以爱民为DI一义(咸丰十年四月二十二日) 223

致季弟·以讲求将略为DI一义(咸丰十年六月二十七日) 225

致沅弟季弟·惟有一静字可以胜之(咸丰十一年二月二十二日) 226

致沅弟·制胜之道在人不在器(同治元年九月十一日) 228

致沅弟·审机审势先贵审力(同治元年九月二十四日) 230

致沅弟·用兵之道全军为上(同治元年十月十五日) 232

致沅弟·军事但靠自己,莫靠他人(同治元年十月二十日) 233

用人篇

致九弟·催周凤山速来(咸丰六年九月十七日) 236

致九弟·拟保举李次青(咸丰八年八月初四日) 238

致沅弟季弟·述杨光宗不驯(咸丰十年六月初十日)

内容介绍

七天无理由退货服务

目录

本店全部为正版图书

用户评价

刚收到这本《曾国藩家书(精装典藏本)》,还没来得及细细翻阅,但光是这精美的装帧就足以让人爱不释手。书的质感非常棒,纸张厚实,印刷清晰,封面设计古朴典雅,散发着一种沉静而厚重的历史气息。我一直对曾国藩这个人物充满好奇,他作为晚清名臣,在那个波澜壮阔的时代留下了浓墨重彩的一笔。更吸引我的是他“修身齐家治国平天下”的理念,以及他在家书中所展现的平凡生活中的智慧和坚持。听说他的家书内容涵盖了治家、育儿、为人处世等方方面面,充满了人生哲理和实践经验。我特别期待能从中汲取一些关于如何经营家庭、如何教育子女的宝贵财富。这本书不仅是一本读物,更像是一件值得珍藏的艺术品,摆在书架上,本身就是一种精神的激励。我迫不及待地想沉浸在其中,与这位伟大的历史人物进行一场跨越时空的对话。

评分这本《曾国藩家书(精装典藏本)》的出现,简直是让我惊喜。首先,它的装帧做工绝对是无可挑剔的,拿在手里就能感受到那种质感,那种对细节的追求,让人觉得物超所值。我一直对曾国藩这个人有种特别的情结,他既是叱咤风云的朝廷重臣,也是一位有着深厚家庭责任感的父亲。我相信,通过阅读他的家书,我能看到一个更真实、更立体、更有人情味的曾国藩。他所写的那些关于如何做人、如何做事、如何平衡工作与生活的文字,对于我们现代人来说,依然有着极大的借鉴意义。我期待这本书能给我带来新的思考,新的启发,让我能够从中汲取力量,更好地面对生活中的种种挑战。

评分我一直觉得,要了解一个历史人物,最直接也最生动的方式莫过于阅读他的私人信件。曾国藩的家书正是这样的存在。这本书的装帧设计,那种沉甸甸的手感,仿佛握住了历史的重量,也暗示了内容的深刻。我之所以选择精装典藏本,就是因为它在形式上就给予了这本书应有的尊重和仪式感。我一直对曾国藩的“耐烦”功夫和“求阙”思想深感兴趣,想知道这些深刻的为人处世之道,是如何体现在他对家人日常琐事的叮咛与教诲中的。他并非高高在上的圣人,而是一位有血有肉的父亲、丈夫,他也会有烦恼,会有挂念,会有对子孙的殷切期望。我希望通过这本家书,能更全面、更立体地认识曾国藩,不再仅仅局限于历史书本上的那些宏大叙事,而是能感受到他作为一个“人”的温度和智慧。

评分选择这本《曾国藩家书(精装典藏本)》,很大程度上是出于对内容的期待。关于曾国藩的生平事迹,我们或许已经耳熟能详,但真正触及他内心深处的,我想非家书莫属。这本书的精装设计,本身就是一种对经典作品的致敬,也预示着内容的价值。我希望通过阅读他的家书,能够更深入地理解他的人生哲学,他的治家之道,以及他如何在这种充满挑战的时代,保持内心的平静与坚定。他的一言一行,一字一句,都可能蕴含着宝贵的经验和教训,值得我们后人借鉴和学习。我期待这本书能成为我人生旅途中的良师益友,指引我在面对复杂的生活时,能够更加从容和智慧。

评分当拿到这本《曾国藩家书(精装典藏本)》的时候,我首先被它的外在所吸引。那种沉稳厚重的感觉,不是廉价的浮华,而是源于内在的底蕴。精装的封面,细致的纹理,都让人觉得这本书值得慢慢品读,细细体会。我一直认为,伟人的智慧往往体现在他们的日常生活中,体现在他们与至亲之间的交流中。曾国藩作为一位在乱世中力挽狂澜的人物,他的家书无疑是他内心世界最真实、最坦诚的流露。我期待在这本书中,看到他不为人知的另一面,看到他如何用朴实无华的语言,去教导他的子孙后代如何立身处世,如何面对生活的挑战。这种来自过去的智慧,穿越时空的阻隔,依然能给予我们深刻的启示。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有