具体描述

编辑推荐

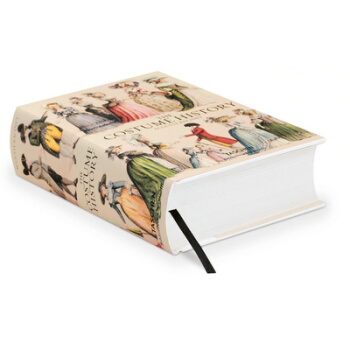

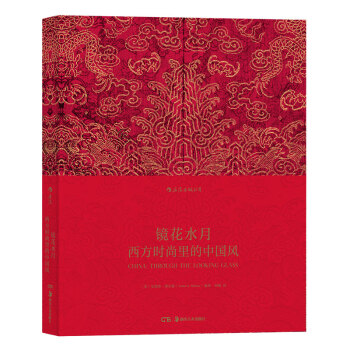

“中国:镜花水月”由王家卫担纲展览艺术总监。来自大都会艺术博物馆和其他世界知名博物馆与时尚品牌的珍贵收藏共同构成这一美妙巨著。

著名摄影师普拉顿为本书拍摄近200幅精美大图,诗意呈现西方时装与中国传统服饰和艺术品。

精心编排的对页与硫酸纸插图让读者得以品味这些西方设计师的灵感源头和对中国元素的全新解读。

内容简介

几个世纪以来,中国向外输出的艺术品——从玉器、丝绸、青花瓷到近几十年来的电影——刺激了西方对东方异国情调的幻想,并成为西方源源不断的时尚灵感来源。美国大都会艺术博物馆于2015年举办了“现象级”时尚展览“中国:镜花水月”(China: Through the Looking Glass),这次展览聚焦于受到中国风影响的西方不错定制时装与成衣,并将它们与中国历史服装、中外艺术品和电影作品一起展出。本书作为该展览的图录,收录了有名摄影师普拉顿(Platon)为展品拍摄的近200幅优美大图,让读者得以品味中国的文化和裁剪符号与西方的时装元素和想象在时尚中的相互作用。本书亦呈现了此次展览艺术总监王家卫、策展人安德鲁?博尔顿等人从时尚、艺术、电影等角度撰写的精彩文章,以及有多件作品参展的有名设计师约翰?加利亚诺(John Galliano)的访谈实录。媒体推荐

“在这本为我们带来愉悦感受的时装学院的图录中……博尔顿在他的引言中对于东西方之间的交流采取了去政治化的观点,这为本书——风格在与内容的对垒中大获全胜,封面由烫金的红色丝质面料包裹——定下基调。书中跨越了几个世纪的西方的精美时装、艺术与电影变幻出一幅关于中国的美妙幻景。”——里斯托弗?莱昂,《读书论坛》

作者简介

作者:(英国)安德鲁·博尔顿(Andrew Bolton) 译者:胡杨

安德鲁·博尔顿(Andrew Bolton),就学于东安格利亚大学,学习非西方艺术并获硕士学位,曾在伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆工作九年,于2002年加入大都会艺术博物馆,现为大都会艺术博物馆时装学院主策展人。他已策划数场备受瞩目的时尚展览,出版多部著作,并为艺术与时尚类出版物撰稿。

目录

赞助商声明

馆长序

小谈电影与时尚

东方与西方的对话

走向表面美学

一室私语

在时尚中塑造中国

中国服装意象

电影中的虚拟中国

从皇帝到平民

符号帝国

采访、资料来源与版权

文摘

用户评价

坦白说,最初我对“西方时尚里的中国风”这个主题略带一丝保留,担心内容会流于表面化的符号堆砌,或者陷入刻板印象的窠臼。然而,这本书彻底颠覆了我的预设。它非常巧妙地避开了那些陈词滥调的龙凤图案,转而关注那些更微妙、更具哲学意味的文化挪用。它探讨的不是简单的“复制”,而是“吸收”与“变异”,这种洞察力是极其敏锐的。我特别欣赏作者在讨论某些作品时所持有的批判性眼光,它既肯定了文化交流的价值,也适时地指出了可能存在的误读和审美陷阱。这种平衡的姿态,使得整本书的论述显得既包容又具有学者的严谨性,让人读来心悦诚服,受益匪浅。

评分这本画册的编排逻辑非常清晰,它没有采用简单的年代顺序或者地域划分,而是构建了一个多维度的叙事结构。我发现作者似乎更侧重于挖掘“意象”与“符号”的跨文化传递过程,那种对主题的抽象提炼能力令人印象深刻。例如,书中对某一特定纹样在不同历史时期被西方设计师重新诠释的对比分析,展现了极高的学术水准。它不是简单地罗列图片,而是通过文字的引导,将观众的目光引向那些深层次的文化对话。阅读过程中,我感觉自己像是在参与一场跨越时空的研讨会,被激发去思考那些看似不相关的元素是如何在一个新的语境下产生共鸣与张力的。这种深入浅出的讲解方式,让原本可能晦涩的理论变得生动有趣,即便是初次接触这个领域的读者也能轻松领会其中的精妙之处。

评分作为一个长期关注艺术传播的朋友,我不得不说,这本书在文化输出与审美教育方面做出了非常重要的贡献。它提供了一个绝佳的案例,展示了如何通过一个高精尖的媒介——高级时装——来探讨全球化背景下的文化身份认同问题。它不仅仅是给设计师看的参考书,更像是面向普通大众的一堂精彩的文化鉴赏课。通过这些充满想象力的设计,我们得以重新审视我们自身传统文化中那些被我们习以为常、却又深藏不露的美学精髓。阅读完毕后,我不仅对西方时尚的复杂性有了新的认识,更重要的是,我对我们自身文化符号的生命力和适应性产生了更深层次的敬意与思考。这本书的价值,远远超出了服装艺术的范畴。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉的盛宴,从封面到内页的排版,无不透露出一种精致与匠心。纸张的选择很有质感,厚实而平滑,使得那些色彩斑斓的图片能够完美地呈现出来。我尤其喜欢它对细节的处理,比如那些烫金的文字和特殊的局部UV工艺,在不同的光线下会折射出独特的光泽,让人忍不住想一再把玩。打开书本时,那种油墨的清香混合着纸张的独特气味,构成了一种令人愉悦的阅读前奏。它不仅仅是一本图册,更像是一件精心制作的艺术品,摆在书架上都显得格调不凡。每一次翻阅,都能感受到设计师对于美学的高度追求,每一个跨页的布局都经过了深思熟虑,既有大开大合的冲击力,又不失细腻的层次感。这种对实体书本的尊重,在如今这个数字化时代显得尤为珍贵,让人在触觉和视觉上都获得了极大的满足。

评分书中收录的那些高清摄影作品,质量之高简直令人赞叹。那些秀场的瞬间定格,每一个模特的姿态、光影的交错、服装的垂坠感,都被捕捉得淋漓尽致。特别是那些特写镜头,我仿佛能透过照片感受到面料的纹理,体会到刺绣的立体感。很多服装设计中的“中国元素”往往在T台上显得转瞬即逝,但在这本画册里,它们被永久地凝固了下来,供人细细品味。我甚至拿出放大镜来观察那些微小的细节,比如盘扣的制作工艺或者苏绣的针法,那种清晰度简直可以媲美原作。这对于我们这些热衷于服装细节研究的人来说,无疑是一份宝藏,它极大地拓宽了我们对“呈现”与“再现”之间关系的理解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有