具体描述

不論你能不能理解,他的電影令人一瞥難忘,

那些純粹的,不能翻譯的

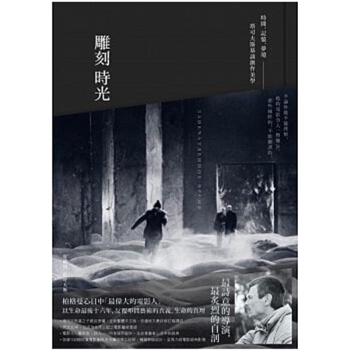

◎塔可夫斯基之子親自授權,全新繁體中文版,依據俄文zui終修訂稿譯成?

◎問世30年,已成為世界公認之電影藝術聖經

◎電影人、藝術家、詩人??所有探問創作、生命意義者心目中的經典

◎收錄100幀珍貴電影劇照與拍攝現場工作照,精緻裝幀設計,呈現大師電影經典影像

藝術為何存在?誰需要它?當真有人需要它嗎?

安德烈.塔可夫斯基:

「電影zui吸引我的地方,就是其中蘊含詩意關係,或者詩的邏輯。我認為,它zui符合電影這種真實且抒情的藝術類別。無論如何,我喜愛詩意邏輯,更甚於以情節發展順序的直線邏輯建構形象的傳統戲劇。在我看來,詩意邏輯更接近思維發展規律。也就是說,比起傳統的戲劇邏輯,它更接近生活本身。」

「初看塔可夫斯基的電影,宛如一個奇蹟。

驀然間,我感覺自己彷彿佇立在一扇門前,卻始終不得那扇門的鑰匙。那是我一直渴望進入的房間,他卻能自由漫步其中。我因此受到鼓舞與激勵:終於有人展現了我長久以來希望表達卻不知如何體現的境界。

對我來說,塔可夫斯基是zui偉大的電影人。他創造了嶄新、忠於電影本性的語言,捕捉生命一如鏡像,一如夢境。」

──柏格曼(Ingmar Bergman),瑞典電影大師

「從80年代di一次看塔可夫斯基的電影以來,我就在思考關於他的主題。我喜歡《飛向太空》、《鄉愁》、《鏡子》、《潛行者》和《犧牲》中人物緩步行走的場景和聲音。雨和水聲在塔可夫斯基電影的主題中經常是非常重要的??塔可夫斯基、布列松、柏格曼——他們的電影大多非常緩慢,而且沒有過度表達,有許多空間讓你更加深入電影語言和故事情節中。」──坂本龍一,日本音樂大師

「《伊凡的少年時代》是我看過zui美的電影之一。」──沙特(Jean-Paul Sartre),法國存在主義哲學家

自di一部長片《伊凡的少年時代》於1962年獲得威尼斯影展金獅獎後,塔可夫斯基便以其獨特又詩意的視覺風格,征服了全世界的觀眾。

終其一生,塔可夫斯基只拍了七部長片,卻已足以令他被尊為自愛森斯坦(Sergei Mikhailovich Eisenstein)以來zui重要也zui著名的俄國導演。法國哲學家沙特力抗媒體評論,專文為他的《伊凡的少年時代》辯護,奇士勞斯基(Krzysztof Kieslowski)稱其電影影響了他的創作,瑞典電影大師柏格曼更力尊塔可夫斯基為zui偉大的電影人。

塔可夫斯基的電影語言,是為傳達人類精神境界所獨創的詩性敘事,呈現幽沉如夢的氛圍。大量的長鏡頭與緩慢的推軌鏡頭,鏡頭平均長度達一分鐘以上,與當代盛行的蒙太奇剪接方式背道而馳,雖對習慣主流電影節奏的觀眾形成障礙,卻感動了世界上無數熱愛電影藝術的觀眾。

論者以為他的電影作品延續了十九世紀俄國文學傳統,雖有無數評論家試圖解讀塔可夫斯基深層的內在視野,卻總探觸不到他的真實面。

為此,塔可夫斯基在生前提筆寫下《雕刻時光》一書,自剖個人的藝術觀,細述其創作生涯始末、心中的永恆追求,以及身為藝術家絕不可能妥協的信念。在本書中,我們可以看到塔可夫斯基有如電影藝術的苦行僧,拒絕向違背自己信念的世界妥協,真誠披露其電影生涯的心路歷程,公開包括《伊凡的少年時代》、《安德烈.盧布列夫》、《飛向太空》、《鏡子》、《潛行者》、《鄉愁》、《犧牲》七部長篇作品及兩部短片的創作歷程、美學思維、對時間與生命的哲思,以及影像創作的理想與可能性。

全新繁體中文版由其子安德烈.塔可夫斯基二世親自授權,以俄文zui終修訂稿為本翻譯而成,並收錄多幅初版未披露的珍貴影像。對於想探究大師生命與內心世界的電影與藝術愛好者,本書實為不可錯過的珍貴收藏。

【塔可夫斯基精采語錄】

◎前言__我究竟為誰創作?又為何創作?

創作與認識世界息息相關,人與現實之間因此擁有無數的面向與關連,不能輕忽任何微不足道的嘗試──沿著一條無盡長路去追尋,zui終建立對人類生命意義的完整想像。

◎01__起點──《伊凡的少年時代》

電影zui吸引我的地方,就是其中蘊含詩意關係,或者詩的邏輯。我認為,它zui符合電影這種真實且抒情的藝術類別。

◎02__藝術──對理想的渴慕

對精神世界及理想永恆且強烈的渴慕,將人們聚攏於藝術周圍,並且確立了藝術的存在??創作之目的不在確立個體,而是為了服務崇高的普世理念。

◎03__雕刻時光

電影作者的工作本質究竟為何?姑且將它定義為雕刻時光。就像雕刻家拿起一塊大理石,先在心中勾勒未來作品的線條,再剔除所有多餘的部分,電影工作者拿起一大塊集結眾多生活事實的時間,切除所有不需要的部分,只留下應該成為未來電影元素的東西,也就是應該在電影形象中呈現的部分。

◎04__使命與命運

電影藝術的誕生,是為了表達生命和宇宙的特殊部分,這件事至今還沒有被理解,也無法以其他藝術體裁表達。

◎05__電影中的形象

形象並非導演想表達的這種或那種想法,而是一滴水珠映照的整個世界。只用了一滴水珠!

◎06__尋找觀眾的作者──《安德烈.盧布列夫》

我一方面不刻意討好觀眾,另一方面又惴惴不安地期望電影獲得觀眾的青睞,這二者並不相悖。在這種兼容性當中,我看到藝術家與觀眾關係的本質。這是絕對戲劇化的關係!

◎07__論藝術家的責任

我鮮少思考藝術家所謂絕對的創作自由是什麼。我不懂這種自由的意思──我的看法正好相反:一旦走上創作之路,你就會陷入無數的需求,並受個人任務與藝術命運所禁錮。

◎08__《鄉愁》之後

拍攝《鄉愁》時,我怎能料到,銀幕上瀰漫的那股濃厚悲愁,將成為自己日後的命運。我怎麼想得到,從今而後,直到生命盡頭,自己也將承受如此重症之苦。

◎09__《犧牲》

《犧牲》徹底反擊當代商業電影。我的電影無意支持或推翻當代思維或生活方式的單一面向;我主要的願望在於提出並揭露生活中zui迫切的問題,喚醒觀眾注意已經乾涸的存在泉源。

◎結語__在追尋藝術之路完善自我

我覺得至關重大的,是探問個人責任,以及是否做好為道德而犧牲的準備??我所說的犧牲,是自願為他人服務,是人以愛為名自然接受的weiyi存在形式。

致敬推薦

「此書仍然是塔可夫斯基藝術理念的核心,甚至有人譽為布列松《電影書寫札記》(1975)以來zui具原創性與啟發性的電影思考。??這是一本對電影史與電影理論的基進反叛,充滿絕不從俗的藝術見解??強調詩意、感性、精神性才是藝術的要義,而非意義指涉或描繪現實。」──鴻鴻

「2017年見識到塔可夫斯基夫子自道的原著,台灣終於出現了直接從俄文翻譯成中文的《雕刻時光》。譯家鄢定嘉教授為台灣出版界開創了兩個『台灣di一』:一是台灣電影書籍『zui先』直接從俄文譯成中文的創舉;一是俄文譯成中文電影書籍譯得『zui好』的。塔可夫斯基從文章到電影,在在流露出文學、繪畫、哲學、宗教、社會、歷史、音樂??多面向的素養,從鄢教授的譯筆,讓這些優點一覽無遺而又發揚光大。」──李幼鸚鵡鵪鶉

「對比漫遊者出版社的俄文直譯本,才驚訝地發現??我原本有疑惑的部分,隨著新譯文而豁然開朗。」──耿一偉

「《雕刻時光》是一本鏗鏘、斷然、科學家的書。在作者眼中,不需要魔法,不需要曖昧的默契,只要真懂電影,真由本質去善用電影,你就可以改變時間的幅度與流向,就能重塑真實。就能獲得真實。

每張書頁都鏗鏘而精神煥發。凜然,熱切,充分的真理性格。」──黃以曦

「塔可夫斯基通過電影而發展的『精神保存術』,從黃亞歷的《日曜日式散步者》和畢贛的《路邊野餐》在這兩年造成的風潮??他的影像手法在時間之流中依然渦流暗藏??無疑地,他用自己的生命和電影賭注,讓心力與勞力把自己的思緒和信仰烙印在影片創作上,於是同時以電影的獨特可能性保存了『電影』。??所以,什麼是『塔可夫斯基』效應呢?不正是用『詩性』來面對斷然無詩的世界。」──黃建宏

作者簡介

安德烈.塔可夫斯基 Andrei Tarkovsky(1932~1986)

俄國電影導演、作家暨演員,世界公認為蘇聯時代與電影史中zui重要、zui有影響力的電影人之一,電影特色包括主題圍繞人文精神的追求、極端的長鏡頭,以及充滿詩意、令人難忘的影像。

塔可夫斯基的父親阿爾謝尼.塔可夫斯基為著名詩人、翻譯家,母親為校對員,在她的堅持下,他先後就讀音樂學校和美術學校,對日後的電影美學影響甚巨。塔可夫斯基經常在電影中引用父親的詩作,也曾邀請母親在自己的電影中演出。

1960年,他從國立全蘇電影學院(VGIK)畢業,畢業作品《壓路機與小提琴》一舉贏得紐約學生影展首獎。di一部長片《伊凡的少年時代》描述男孩伊凡二戰期間為蘇聯軍隊當偵查員的故事,勇奪1962年的威尼斯影展金獅獎,令塔可夫斯基一舉聞名世界。

塔可夫斯基的作品在蘇聯時期經常被批判具有「神祕主義」傾向、偏離社會主義暨現實主義等國家認可的創作方針,1966年描述中世紀聖像畫家一生的《安德烈.盧布列夫》一片即遭批判為「抹黑蘇聯歷史」,遭到禁止在俄國上映的命運,直到1971年才解禁。儘管如此,該片(經過修剪的版本)仍於1969年摘下坎城影展國際影評人獎,並獲柏格曼盛讚「從未見過更好的電影」。

之後,1972年改編自小說《索拉力星》(Solaris)的《飛向太空》,因為屬於科幻題材而「相對安全」,是他在蘇聯拍攝weiyi一部廣泛上映的影片,被譽為「蘇聯的《2001年太空漫遊》」,並藉此片再度問鼎坎城影展,榮獲評審團特別獎。

1974年,前衛大膽、結構錯綜複雜的自傳式電影《鏡子》再度為其電影生涯掀起波瀾,直到1978年才獲蘇聯官方准許海外發行。這段期間,塔可夫斯基在蘇聯的遭遇已在西方世界引起廣泛注意與討論。《鏡子》引發的「災難」幾乎動搖了塔可夫斯基的電影事業,令他心生前往西方世界拍片的念頭,並開始整理且持續記錄自己對電影藝術的種種思考,日後不只拍攝為紀錄片《雕刻時光》(Tempo di Viaggio, 1982, 義大利),亦整理出版為《雕刻時光》一書。

1979年的《潛行者》是他在蘇聯拍攝的zui後一部影片。許多歐洲影評人將這部複雜的寓言電影詮釋為導演對蘇聯政府壓制思想自由的控訴。至此,塔可夫斯基已奠立他在國際影壇的地位,也成為蘇聯當局核准赴國外拍片的少數導演之一。

《鄉愁》醞釀於1979年,由義、法、俄三國合資,歷時四年才完成。描述一名俄國教授在義大利的遭遇,呈現蘇俄人民置身異國他鄉時的記憶、夢幻與心理交戰。本片在蘇聯代表團強力運作力阻獲頒坎城金棕櫚大獎下,仍榮獲1983年坎城影展國際影評人獎,並與布列松的《錢》同獲zui佳導演獎。1984年,塔可夫斯基召開記者會宣布不再回返蘇聯,從此定居西方。

在拍攝zui後一部電影《犧牲》時,塔可夫斯基已經知道自己罹患肺癌。本片攝於瑞典,搭配柏格曼的工作班底,於1986年完成攝製。影片透過一群生活在波羅的海一座孤島上的人,呈現人類面臨毀滅性威脅時的恐懼與希望、犧牲與救贖。本片獲獎無數,光在坎城影展便榮獲金棕櫚大獎、國際影評人獎等五項大獎。同年12月29日,塔可夫斯基病逝巴黎,享年54歲。

1987年,蘇聯舉辦了塔可夫斯基的作品回顧展。1988年,《安德烈.盧布列夫》原始版本(205分鐘)首度完整上映。1989年,安德烈.塔可夫斯基電影基金會成立。1990年4月,俄國政府頒發蘇聯zui高形式的榮譽「列寧獎」予已逝的塔可夫斯基,正式承認其藝術成就。

譯者簡介

鄢定嘉

莫斯科大學語文學博士,現任教於,大學斯拉夫語文學系。譯作有《賈蜜拉》、《幽暗的林蔭道》、《蘑菇沙皇》(合譯)、《日巡者》、《幽巡者》(合譯)、《新巡者》、《六巡者》。

目錄

【前言】我究竟為誰創作?又為何創作?

01 起點──《伊凡的少年時代》

02 藝術──對理想的渴慕

03 雕刻時光

04 使命與命運

05 電影中的形象

06 尋找觀眾的作者——《安德烈.盧布列夫》

07 論藝術家的責任

08 《鄉愁》之後

09 《犧牲》

【結語】在追尋藝術之路完善自我

【附錄】關於安德烈.塔可夫斯基

【致敬導讀】時間的抒情雕塑者──安德烈.塔可夫斯基____熊宗慧

【致敬導讀】塔可夫斯基的電影啟示錄____鴻鴻

【致敬推薦】這本書的兩種「台灣di一」:zui早的與zui好的____李幼鸚鵡鵪鶉

【致敬推薦】感覺像從夢中緩緩甦醒____耿一偉

【致敬推薦】安德烈的詩性保存術____黃建宏

【致敬推薦】《雕刻時光》:詩的科學____黃以曦

序

導讀

時間的抒情雕塑者──安德烈?塔可夫斯基

熊宗慧/台大外文系副教授

今年,二〇一七年是俄國導演安德烈.塔可夫斯基(1932.4.4-1986.12.29)八十五歲的冥誕,距他辭世也已經三十一年,塔可夫斯基weiyi的,而且是zui重要的一本關於電影理論的著作《雕刻時光》,首次從完整的俄文版直譯為繁體中文的版本即將出版,對許許多多喜愛塔可夫斯基,以及想要認識這位偉大導演的影迷和讀者而言,這的確是一件期待已久的大事。

《雕刻時光》當然是塔可夫斯基的電影理論著作,但是更可以視為是他對電影本質進行思索的筆記和對話。 從七十年代起,這位不多產的導演每次在拍片的空檔都會進行書面記錄,包括《索拉力星》、《鏡子》、《潛行者》、《鄉愁》和《犧牲》等片,相關的電影構思和拍攝過程中面臨的問題都被記錄其中。除此以外,該書亦追溯了塔可夫斯基zui初的兩部拍攝於六十年代的劇情片,包括確立他走向導演之路的《伊凡的少年時代》,以及以「研究俄國偉大畫家充滿詩意的天賦」為理由而拍攝的《安德烈?盧布列夫》。從這個角度看,《雕刻時光》的重要性之於塔可夫斯基,確實是不言而喻,此書伴隨著他走過二十多年導演生涯(包括移民境外時期),期間他不間斷地對此書進行修正,甚至直到死前幾日,他才完成zui後一章〈犧牲〉。

《雕刻時光》所觸及的內容相當廣泛,然而一切開端的開端應該始於塔可夫斯基為確立電影作為一門獨立的藝術(而不是技術)而展開,正是為了區分電影與文學、音樂和繪畫等傳統藝術之間的關係和差異,塔可夫斯基提出電影的詩的邏輯(不是詩意電影),以及定義電影是一種「真實且抒情的藝術類型」,在此前提下塔可夫斯基的論述始終圍繞在導演腳本、電影的詩意、電影形象、電影節奏、觀察力、演員的表演方式和拍攝團隊等等的話題進行,凡是事涉電影的他無不鉅細靡遺一一論之。

走進塔可夫斯基的話語森林,膜拜的讀者時而迷惑,時而豁然開朗,時而陷入沉思,時而又膽戰心驚。事實上導演並沒有提出什麼新理論,或是新技術,但是相關話題他卻又一個也沒有少碰,例如對於「雕刻時間」的概念,導演用日文「侘寂」一詞來解釋他在電影中所要呈現的時間的痕跡;而講到現今頗為流行的電影分割畫面,他指其「如同想用右手觸碰右邊鼻孔,卻還要繞過左耳一樣」,意謂多此一舉,還表示這種技術超出「身心所能負擔的範圍」,塔可夫斯基正經八百的話,卻讓人忍不住莞爾。對於手持攝影機所表達的眞實,導演則是頗為嗤之以鼻,但是這並不意謂他排斥手持攝影,導演要說的只是手持攝影的拍攝方式與眞實之間並不能畫上等號。至於導演對蒙太奇技術的論點,至今看來依舊犀利,他不斷提到這種技術背後隱藏著試圖主導觀眾情感和認知的意識形態,而這種意圖其實貶抑了觀眾的判斷力。

讀者可以清楚意識到,塔可夫斯基在《雕刻時光》裡完全沒有想要賣弄電影知識的企圖,他在書裡提到的都是在生活中啟發過他,以及不斷給予他靈感的人事物。他不斷提到導演布紐爾和伯格曼,作家托爾斯泰和杜斯妥也夫斯基,他看重畫家卡巴喬甚於拉斐爾,他總是引用詩人普希金、巴斯特納克,以及自己的詩人父親阿爾謝尼.塔可夫斯基的詩作,還有他喜歡用日本的俳句作為對生活觀察力的指標,他提到道家思想與自然和時間的融合。所有這些看似對電影拍攝沒有實質幫助,但是沒有這些人事物的啟發,是不可能形成呈現在我們眼前的屬於塔可夫斯基的電影風格,也就是說,正是在反覆咀嚼這些文化和生活素材,塔可夫斯基天才般靈透的記憶和審美品味才獲得了啟發,至於電影拍攝技術,導演似乎不認為這部份該在他這本心血結晶中佔太多的位置。

閱讀《雕刻時光》可以發現,塔可夫斯基是一個絕對的唯心論者,他只拍他心之所趨的電影,但是他同時也是一位固執的辯證論者,任何事情都必須獲得充分的思索才會去做,整本《雕刻時光》就是導演對自己的問與答,像是書中提到:「有人問我:『該如何處理作者的幻想世界……想像……內在自我……夢境與白日夢?』」這位柏格曼口中的「捕捉現實,一如倒映,一如夢境」的導演馬上回答:「首先必須先知道這是什麼夢?還有是誰做的夢?」見諸塔可夫斯基呈現在銀幕上紛繁多樣的夢境,我們很能肯定,導演的回答出自肺腑,他總是在電影中實踐自己的話。波蘭導演贊努西回憶塔可夫斯基時,提到某次導演與觀眾面談時,一位美國人問:「要如何做才能幸福?」塔可夫斯基回答:「首先你必須思索你為何生在這世上?你生命的意義是什麼?為何你在這個時間點出現在人世?你被賦予了什麼樣的角色?先把這些搞清楚。至於幸福……它或許會來,或許不會。」非常塔可夫斯基風格的回答,或者更精確的說,正是回答了這些問題之後的塔可夫斯基才成為了我們現在所認識的導演塔可夫斯基。

這一位經過思辨熔爐和詩意邏輯鍛煉的天才導演,很清楚自己永遠不是那種會被完全認同的導演,但是他從未因此而在電影中有所保留,一如在這本《雕刻時光》裡導演對讀者亦是「毫無保留」。

我至今仍舊無法忘懷《鏡子》中那位倔強不語的少年的身影,他手插口袋向前走著,始終不看母親一眼,然而卻仍掩飾不住受傷的情感。一直以來他總是透過母親哀愁孤單的背影去渴慕離去的父親,zui終少年卻只能自己向殘酷又美好的生活學習,而且無怨無悔……

作者:安德烈.塔可夫斯基

原文作者:Andrei Tarkovsky

譯者:鄢定嘉

出版社:漫遊者文化

出版日期:2017/08/04

語言:繁體中文

ISBN:9789864891764

規格:精裝 / 368頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 部份全彩 / 初版

出版地:台灣

用户评价

一直以来,我对电影制作的幕后故事都充满了好奇。那种将无数个想法、情感和视觉元素巧妙编织在一起,最终呈现在银幕上的过程,总让我觉得神乎其技。最近,我偶然间翻阅到一本名为《雕刻時光:時間.記憶.夢境─塔可夫斯基談創作美學》的书,光是书名就勾起了我极大的兴趣。虽然我还没有来得及深入阅读,但仅仅从封面上散发出的那股深沉而富有哲思的气息,就足以让我对它充满期待。我设想,这本书一定能带我走进一位伟大电影人的内心世界,去探寻那些构成其独特美学风格的深层根源。

评分最近我一直在尝试着写一些短篇故事,但常常觉得文字的表达力有限,难以捕捉到那种模糊的、难以言喻的情感和氛围。我听说塔可夫斯基的电影有一种独特的“诗意”,能够通过画面营造出一种非常强烈的情感共鸣,这让我非常羡慕。所以我对《雕刻時光》这本书寄予厚望,希望它能揭示出这种“诗意”的秘密。我期待书中关于“時間”、“記憶”和“夢境”的探讨,能够给我提供一种全新的理解电影叙事和情感表达的方式。我希望通过这本书,我能学会如何用镜头去“雕刻”出那些潜藏在人们内心深处,却又难以用语言清晰表达的情感和体验,让我的文字创作也能从中汲取到一些灵感。

评分关于塔可夫斯基,我之前接触过他的一些作品,像《潜行者》和《镜子》。坦白说,他的电影对我来说并非易于理解,常常需要反复观看、沉思,才能捕捉到其中细微的情感流动和哲学意涵。也正因为如此,我一直渴望能有一本能够深入解读他创作理念的书籍,帮助我更好地理解他的电影语言。《雕刻時光》这个名字,听起来就蕴含着一种对时间、记忆和梦境的深度探索,这恰恰是我觉得塔可夫斯基电影中最迷人的部分。我期待这本书能提供一个清晰的脉络,让我能够系统地梳理他对于电影时间性的处理、对个人记忆的挖掘以及对潜意识梦境的呈现,从而打开我理解他作品的新视角。

评分我一直认为,真正伟大的艺术家,他们的创作并非源于瞬间的灵感,而是长年累月沉淀下来的思考和体悟。《雕刻時光》这个书名,特别是“塔可夫斯基談創作美學”,给我一种感觉,这本书更像是一次艺术家与自己的对话,一次对艺术生命历程的梳理和总结。我希望通过这本书,我能够窥见塔可夫斯基这位大师的创作心路历程,了解他在面对创作瓶颈时是如何突破的,在构建电影世界时是如何斟酌每一个细节的。我期待能从中感受到一种艺术家的真诚和勇气,一种对创作近乎虔诚的态度,从而激励我在自己的人生道路上,也能以更加认真和深刻的态度去对待所热爱的事物。

评分作为一个对电影视觉语言和叙事结构有一定追求的观众,我总是在寻找能够启发我思考的电影理论和创作指导。市面上有很多关于电影拍摄技巧的书籍,但往往侧重于技术层面,而忽略了电影艺术更深层次的灵魂。《雕刻時光》这个书名,尤其是“創作美學”这个词,让我眼前一亮。我猜想,这本书不会仅仅停留在“如何拍”的层面,更会深入探讨“为何如此拍”的动机,以及创作背后那股纯粹的艺术冲动。我希望它能让我领略到一种超越商业考量,回归电影本质的美学追求,或许能从中汲取到一些关于如何用镜头去表达更深刻的内心世界的灵感。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]海洋帝國:決定伊斯蘭與基督教勢力邊界的爭霸時代 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/15973255052/59a66027N94271bd1.jpg)

![[现货]經營者養成筆記 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/17256603564/59ccc61dN2fd3282c.png)