具体描述

内容简介

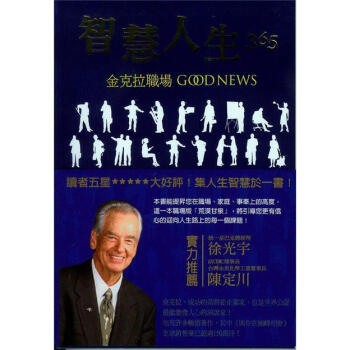

每天花十分鐘,使生活更〔心〕鮮,人生更有智慧!每天投資一塊錢,生命得力一整年!《智慧人生365:金克拉職場GOOD NEWS》特色:為生活忙碌的現代人設計,每天讀一篇。幫助您養成正面思考的習慣,關注最重要的事。作者提出的自我反省與建議極具實用性及屬靈深。每天都有屬靈前輩給您的智慧的建言.就從今天的日期開始,隨即可啟動您的靈修生活。前言/序言

用户评价

这本书的结构设计非常巧妙,它不像传统书籍那样线性推进,而是像一个开放式的工具箱,你可以根据自己当前面临的挑战,随时翻阅到最需要的章节。我最近正好在处理一个跨部门合作的僵局,翻开“协作的艺术”那一章,里面的内容简直是为我量身定制的。它没有提供那种僵硬的流程图,而是提供了几个非常生动的小故事,描述了不同部门的利益冲突点,以及如何通过建立共同的“愿景锚点”来化解分歧。这种描述方式极具画面感,让我很容易就能在脑海中复现相似的场景并进行套用练习。而且,这本书的语言充满了积极的能量,但这种能量不是那种空洞的喊口号,而是建立在对现实挑战清晰认知基础上的“建设性乐观主义”。读完之后,我不仅解决了眼前的合作问题,更重要的是,我学会了如何更具同理心地去理解合作伙伴的立场,这对我长期的人际关系建设大有裨益。

评分说实话,刚拿到这本书的时候,我并没有抱太高的期待,毕竟市面上的职场励志书籍太多了,内容大同小异。然而,这本书的叙事风格简直是太清爽了!它没有使用那些浮夸的“爆炸性”词汇来吸引眼球,而是采用了一种非常沉静、内省的笔调。让我感到惊喜的是,它对职业倦怠的分析,没有简单地归咎于外部环境,而是深入挖掘了个体在目标设定上的偏差。书中提到一个观点,即“好的职业规划,是不断做减法,而非盲目做加法”,这句话一下子击中了我过去几年“什么都想抓住”的焦虑。阅读过程中,我感觉就像进行了一场深入的自我对话,书中的案例虽然陌生,但它们折射出的困境却无比熟悉。我尤其欣赏作者在讨论风险控制时,所展现出的那种极度审慎和理性,没有盲目鼓吹“大胆试错”,而是强调“有准备的试错”,这才是真正负责任的职场建议。

评分我是一个对工具书比较挑剔的读者,很多职场书籍读起来总觉得像是翻阅一本标准化的教科书,公式化、缺乏人情味。但这本书彻底颠覆了我的印象。它的独特之处在于,它不是告诉你一个既定的“成功公式”,而是提供了一整套观察世界的“透镜”。我印象最深的是其中关于“有效反馈”的讨论,作者没有仅仅停留在“如何给予反馈”的层面,而是深入探讨了“如何创造一个愿意接受反馈的文化氛围”。这对我这个正处于团队管理初级阶段的人来说,简直是醍醐灌顶。我过去总觉得反馈是自上而下的命令,现在我明白了,反馈的起点应该是对他人成就的真诚认可。此外,书中对职场中“情绪劳动”的剖析也极其到位,它帮助我认识到,很多时候感到疲惫不是因为工作量太大,而是因为我们在持续扮演一个“别人期待的角色”。这本书的价值在于,它让我学会了在完成工作任务的同时,也好好地关照自己的内心世界。

评分这本书的开篇就给了我一种豁然开朗的感觉。作者对职场现象的观察极其敏锐,总能一针见血地指出那些我们习以为常却又深藏问题的行为模式。我特别喜欢它那种不带说教意味的叙事方式,更像是和一位经验丰富的前辈在轻松的下午茶时间里交流心得。它没有给我那种“一定要怎样才能成功”的巨大压力,反而是在潜移默化中引导我去思考“什么样的状态才能让我更舒适地成长”。比如,书中对于如何处理与不同类型上司的沟通障碍,提供了几种非常实用的情境模拟和应对策略,这些策略不是那种高高在上的理论,而是基于大量实际案例提炼出来的“接地气”的智慧。读完关于时间管理的章节后,我立刻尝试调整了自己的待办事项优先级排序方法,效果出奇地好,感觉每天都能多出一些属于自己的“留白”时间,而不是被琐事牵着鼻子走。这本书的文字本身也很有力量,读起来丝毫没有枯燥感,它仿佛在我心中播下了一颗种子,让我开始重新审视自己对待工作的态度和期待。

评分我特别喜欢这本书在探讨个人品牌塑造时的那种去神秘化的处理方式。很多书会把“个人品牌”渲染得高不可攀,仿佛需要天赋异禀才能建立。然而,这本书却把它拆解成了日常工作中一个个微小、可执行的行动。比如,它建议我们审视自己的“信息发布习惯”,提醒我们每一次邮件的措辞、会议中的发言节奏,都是在无形中塑造我们的专业形象。这种对细节的关注,让我感到非常受用,因为它意味着我不需要去做什么惊天动地的大事,只需要把日常工作做到位,就能持续积累正向的声誉。书中对于如何利用“非正式网络”来拓展职业视野的见解也十分独到,它教我们如何真诚地与人建立连接,而不是功利性地“社交”。读完全书,我不再觉得职场是场零和博弈,反而更像是一个相互成就、共同成长的生态系统,这种思维模式的转变,是我从这本书中获得的最大财富。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有