具体描述

内容简介

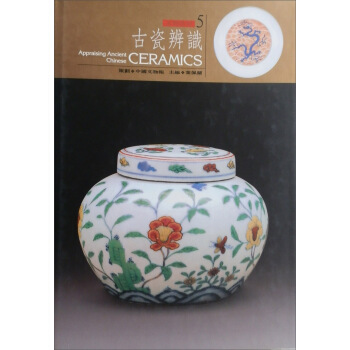

這是由北京文物報策劃,北京故宮博物院陶瓷組合撰文,就北京故宮博物院收藏之明清陶瓷,以120 件原作配上120 件後仿,二件比對,經過分析、研擬,不但可以幫助明清名瓷鑑定、欣賞之用。全部作品彩色印刷,拍攝原件,是研究鑑定明清瓷器不可缺少的書。前言/序言

用户评价

读完这本书,我最大的感受是“震撼”,这种震撼并非来自华丽的辞藻或令人眼花缭乱的图片,而是源于作者在知识深度上构建的立体网络。它彻底打破了我对某些“定论”的固有印象。例如,关于明代永乐宣德时期的官窑标准,这本书提出了不同于主流教科书的观点,通过对比出土器物和传世品的细微差异,大胆推测了当时宫廷对瓷器审美偏好的动态变化。这种批判性思维,是评估一本鉴定类书籍价值的关键所在。书中对“修胎痕迹”的描述尤其细致,作者甚至能通过转轮留下的细微凹痕判断出当时所用工具的材质和操作者的熟练程度,这种对细节的极致追求,令人叹服。对于我们这些长期在市场摸爬滚打的人来说,这种从“知道什么”到“如何判断”的飞跃,价值无可估量。它教会我们的是,真正的鉴赏,是建立在对历史、技术和人力的全方位理解之上的。

评分我是一名资深收藏家,接触瓷器已有二十余载,阅览过的相关书籍数不胜数,坦白说,大多是泛泛而谈,或者过度依赖高分辨率的图片而缺乏实质性的技术指导。然而,这本书的视角非常独特和锐利。它没有沉湎于那些宏大叙事或历史背景的渲染,而是将重点放在了那些极其微观、决定成败的细节上。比如,关于窑变中釉料流淌的自然规律、不同朝代在烧制过程中温度控制的细微偏差如何影响到器物的“火气”,作者的论述充满了实践经验的沉淀。我尤其欣赏它对“器型”演变逻辑的梳理,清晰地展示了社会审美需求如何驱动着制瓷工艺的革新与退化。读完后,我立刻回去重新审视了我收藏柜里的一件宋代定窑白瓷,过去我总觉得它在纹饰上略显单薄,现在我明白了,那种“素雅”恰恰是特定历史时期追求“温润如玉”的极致体现,与后世的繁缛形成了鲜明的对比。这本书给予我的,是一种由表及里、由技术层面深入到审美哲学的全面提升,让我对中国陶瓷艺术的敬畏感更深了一层。

评分说实话,我一开始对这本书抱有很大的怀疑态度,毕竟市面上太多号称“权威”的鉴定书籍,结果要么是印刷粗糙,要么内容陈旧。但《古瓷辨識》的出现,完全颠覆了我的认知。它最强大的地方在于其严谨的学术态度和跨学科的整合能力。作者似乎不仅仅精通陶瓷烧制工艺,还对当时的化学成分、矿物学乃至历史文献记载都有深入研究。我特别喜欢它引入的现代检测方法对传统鉴定的佐证,比如通过分析釉下彩的显微结构来确认其是否为进口的苏麻离青还是国产的青料替代品。这种将传统经验与现代科技相结合的方式,极大地增强了鉴定的科学性和可靠性。阅读过程中,我感觉自己像是在听一位经验极其丰富的老师在进行一对一的案例分析,每一个知识点都配有清晰的逻辑链条,让人很难产生“望而生畏”的感觉。对于年轻一代的业内人士或者严肃的学习者来说,这本书提供了一个坚实可靠的理论框架,避免了在鉴定时陷入经验主义的泥潭。

评分这本关于古瓷鉴定的书,简直是为我量身打造的宝典!我一直对陶瓷艺术有着浓厚的兴趣,但苦于没有系统的方法来分辨真伪和年代。这本书的内容编排极其科学,从胎土的质地、釉面的光泽到款识的刻法,讲解得深入浅出,让人茅塞顿开。尤其让我印象深刻的是关于“贼光”和“酥光”的描述,作者用细腻的笔触描绘了不同时期釉面光泽的微妙差异,这在其他书籍中很少能找到如此详尽的对比。我记得有一次在古玩市场看到一件青花瓷,直觉告诉我不太对劲,但说不上来是哪里出了问题。对照书中的图例和文字分析,我立刻锁定了问题所在——纹饰的描绘手法过于僵硬,缺乏元明清时期特有的那种灵动感。这本书不仅教会了我“看”,更教会了我“想”,让我不再人云亦云,而是建立起了自己的鉴赏体系。它提供的不仅仅是知识,更是一种独立思考的工具,让人在面对纷繁复杂的瓷器时,能够沉着应对,保持清醒的判断力。对于任何想要系统提升鉴赏水平的爱好者来说,这绝对是一本不可或缺的案头参考书。

评分我曾试图通过大量的网络论坛和视频来学习古瓷知识,但信息碎片化严重,很多所谓的“秘诀”都经不起推敲。《古瓷辨識》的出现,就像在混沌中点亮了一盏清晰的明灯。这本书的语言风格简洁有力,逻辑推进极其顺畅,没有一句废话,每一页都充满了可提取的知识点。它不仅仅告诉你“这是什么”,更重要的是告诉你“它是如何成为这样的”。我个人认为,对于初学者而言,这本书的入门门槛设置得恰到好处,它从基础的胎土颗粒结构讲起,逐步过渡到复杂的彩绘工艺和装饰母题的文化内涵。最令我感到实用的是,它提供了一套完整的“排除法”流程,指导读者如何系统地排除掉那些明显的仿品或新仿的旧器,从而将精力集中在最难辨别的“高仿”和“真品”的细微差别上。这本书真正做到了将复杂的工艺转化为可学习、可复制的分析模型,是提升实战能力的一部实战指南。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![歌劇魅影 [7~8歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16035884/rBEGDFDbofUIAAAAAAG_KpwQGHwAABIQgJBxikAAb9C577.jpg)