具体描述

编辑推荐

基礎拼布技巧紙型的製作方法

如果布片的數量較多,用塑膠材質的圖案紙製作紙型會比較好。在圖案紙的裡側貼上砂紙,畫記號時就不會在布料上滑動。

拼縫布片

在起點處與終點處都要縫2針回針縫,不需要打球結。縫了回針縫線就不容易鬆掉,也不會脫落。

基本篇

基本的小木屋圖案

本單元要介紹2種小木屋中最常使用的基本圖案。並提供詳細的製作方法說明(p.018~022),以及各圖案的應用作品展示。

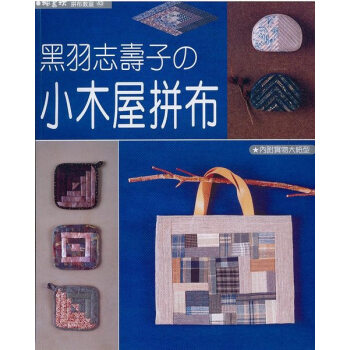

《黑羽志壽子の小木屋拼布》特色:

在各式各樣拼布圖案中,「小木屋」圖案,縫起來簡單,變化又豐富的小木屋圖案在古董拼布中也有不少極具魅力的作品,這證明了以前的女性也非常喜愛小木屋圖案。對於這種可以呈現出不同風貌的圖案,常聽到有人說「真是漂亮,不過應該很難吧」的話,為了要抹去大家根深柢固認為小木屋圖案很難縫的印象,本書要揭開看似複雜的小木屋圖案的秘密,用更簡單的方法讓各位讀者了解小木屋圖案其實並不是那麼深奧的。

本書也收錄了三角形、六角形、橢圓形、菱形等變形的小木屋圖案,提供各位做為應用。

如果本書能成為您縫製作品時的參考,或是得到一些因尋找靈感而愛上小木屋拼布的同好,那就是我最高興的事了。

内容简介

在各式各樣拼布圖案中,「小木屋」圖案,縫起來簡單,變化又豐富的小木屋圖案在古董拼布中也有不少極具魅力的作品,這證明了以前的女性也非常喜愛小木屋圖案。對於這種可以呈現出不同風貌的圖案,常聽到有人說「真是漂亮,不過應該很難吧」的話,為了要抹去大家根深柢固認為小木屋圖案很難縫的印象,本書要揭開看似複雜的小木屋圖案的秘密,用更簡單的方法讓各位讀者了解小木屋圖案其實並不是那麼深奧的。本書也收錄了三角形、六角形、橢圓形、菱形等變形的小木屋圖案,提供各位做為應用。如果本書能成為您縫製作品時的參考,或是得到一些因尋找靈感而愛上小木屋拼布的同好,那就是我最高興的事了。基礎拼布技巧紙型的製作方法如果布片的數量較多,用塑膠材質的圖案紙製作紙型會比較好。在圖案紙的裡側貼上砂紙,畫記號時就不會在布料上滑動。拼縫布片在起點處與終點處都要縫2針回針縫,不需要打球結。縫了回針縫線就不容易鬆掉,也不會脫落。基本篇基本的小木屋圖案本單元要介紹2種小木屋中最常使用的基本圖案。並提供詳細的製作方法說明(p.018~022),以及各圖案的應用作品展示。

作者简介

黑羽志壽子(kuroha sizuko)拼布作家。旅居美國時初遇拼布,歸國後開設拼布教室。以藍染為中心的作品群開創出自己的世界,在國內外都享有極高的評價。不但曾於雜誌及展覽會發表過許多作品,也是熱衷於拼布製作及指導的講師,對於促進拼布的普及化不遺餘力。著書有『初學者的皺褶花拼布』(NHK出版)『向黑羽志壽子學習拼布基礎』(文化出版局)等多本。

前言/序言

用户评价

这本书在情感的表达上达到了极高的境界,它不是那种外放、戏剧化的情感宣泄,而是内敛、深沉、带着时光沉淀的温度。作者通过描写她与周围环境、与特定物品之间的互动,不动声色地流露出对逝去时光的缅怀和对现有生活的感恩。特别是那些关于“陪伴”和“记忆”的描绘,虽然没有直接点明主题,但那种淡淡的忧伤和随之而来的释然,却能轻易击中人心最柔软的部分。我常常在阅读某个场景时,会联想到自己生命中相似却已然模糊的片段,产生一种强烈的共鸣感。这种“共鸣”的产生,得益于作者克制而精准的情感控制,它让你在感动的同时,保持着一份清醒的尊重,而不是被强行拉入煽情的漩涡。

评分这本书的结构安排巧妙得令人称奇,它并非线性的故事发展,而是像一个环形的迷宫,每一次阅读都有新的发现。章节之间的过渡处理得非常流畅,有时候一个看似不经意的物件描述,却能成为连接前后文段的隐形线索。尤其赞赏作者在组织素材时的那种“意合”而非“形合”的手法,各种看似分散的片段——可能是对某件工具的记录,某次拜访的片段,或是对某段音乐的感悟——最终汇聚成一股强大的情感洪流。这种跳跃式的叙事,反而更贴合人脑记忆和思考的自然方式,使得阅读过程充满了解谜的乐趣。它没有冗长的铺垫,每一个段落似乎都是经过深思熟虑的结晶,密度极高,值得反复咀嚼。

评分读完这本书,我深切感受到作者在叙事上的那种娓娓道来,毫不急躁的节奏感。她的文字如同山间的清泉,自然流淌,不刻意雕琢,却处处蕴含着哲理的韵味。书中描绘的生活场景,并非那种不切实际的童话,而是建立在对日常细碎的观察与热爱之上的。比如她对清晨第一缕阳光穿过窗棂的角度、雨后泥土散发出的独特气味,甚至是旧物上时间留下的氧化痕迹的描写,都极其细腻和精准,让人读后仿佛亲身体验了那种慢下来的生活状态。这种叙事风格极具感染力,它不是在说教“你应该过什么样的生活”,而是在不动声色地展示“另一种可能性的美好”。全书的语调平和而有力,充满了对当下每一个瞬间的珍视,让人在喧嚣的都市生活中,能够找到一个精神上的避风港。

评分从文学性的角度来看,这本书的语言功力深厚,展现了作者极强的文字驾驭能力。她的词汇选择既有古典的雅致,又不失现代的鲜活,在保持作品格调统一性的同时,避免了语言上的陈旧感。特别是一些比喻和拟人手法的运用,新颖而精准,常常能让人拍案叫绝。比如她形容某件老旧家具的纹理时,所用的词汇组合,打破了我对传统描述的刻板印象。此外,书中的节奏感也体现了作者对文字韵律的敏感,长短句的交错使用,使得阅读过程抑扬顿挫,富有音乐性。它不仅仅是在记录生活,更是在用文字雕刻生活,将日常的琐碎提炼成具有永恒美感的文学片段,展现出一种跨越时空的审美价值。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,那封面上的插画,色彩搭配得既温暖又带着一丝怀旧的气息,仿佛能透过纸面闻到木柴燃烧的淡淡烟火味。拿到手里沉甸甸的质感,纸张的选择也极为考究,触感光滑细腻,翻页时的沙沙声都透着一股手工制作的温度。我尤其欣赏作者在版式上的用心,文字与留白的处理达到了完美的平衡,阅读起来丝毫没有压迫感,反而像是在一个开阔的田野上漫步,视野舒畅。那些精美的照片,无论是远景的宁静,还是特写中那些细微的纹理,都处理得如同艺术品一般,让人忍不住想停下来细细品味每一个细节。这本书的整体视觉语言,已经超越了一般图册的范畴,它更像是一本精心策划的摄影集,用影像讲述着一种对慢生活的向往与实践。装帧上的每一个小巧思,比如扉页上那段手写的引言,都充满了真诚与匠心,看得出出版方在制作这本书时倾注了极大的热情和专业度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![當生命陷落時:與逆境共處的智慧 [When Things Fall Apart] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16037453/rBEhVlJo9jEIAAAAABBqTLJ7AMMAAEluQFOkyIAEGpk282.jpg)

![國語日報年度嚴選小學生作文100 [7~8歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16053369/5387efc6Nc41e848d.jpg)

![Merry X’mas!小狗奇普陪你過聖誕 [4~6歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16064301/5387eff3N6681de3f.jpg)