具体描述

内容简介

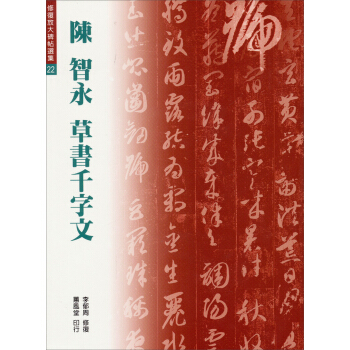

《陈智永草书千字文》取材的智永《草书千字文》是「楷、草两体」的《千字文》,这件墨迹现为日本藏家的宝物,颇得日本习书人的爱重,日下部鸣鹤在一八八一年已有言辞及之,一九O二年题「永师八百本之一,天下第一本。」此数语写于册尾。内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的装帧所选用的色彩方案和材质搭配,营造出了一种极其沉静、令人心安的阅读氛围。封面和封底的材质,那种微哑光泽和细微的纹理,让它在灯光下不会产生刺目的反光,非常有利于长时间的专注。内页的墨色浓淡过渡自然,没有出现任何印刷错误导致的墨点或断线,可见其校对和制版环节的要求极高。整体的色调倾向于低饱和度的中性色,这极大地避免了视觉疲劳,让读者的注意力能够完全集中在核心的艺术表达上,而不是被花哨的周边设计所干扰。这种内敛而稳重的气质,成功地将一本艺术类书籍提升到了收藏品的层次,让人愿意将其置于案头,随时取阅,感受其带来的宁静与力量。

评分这本书的装帧设计真是别出心裁,封面那种带着淡淡古韵的米黄色,触感上是那种粗粝中带着细腻的亚麻质感,让人一上手就感觉这不是一般的印刷品,而是带着匠人温度的物件。内页的纸张选得也很有讲究,不是那种亮得刺眼的白,而是略微泛黄的象牙色,墨色在上面晕染得恰到好处,既保持了清晰的轮廓,又不失毛笔书写时特有的那种润泽感和墨韵变化。尤其是侧边切口的处理,那种不经意间流露出的手工感,让人联想到古籍善本的沉稳与厚重。我尤其欣赏它在版式布局上的克制与大气,字与字之间的留白处理得极为精妙,既保证了阅读的舒适度,又在无形中引导着读者的视线,仿佛每走一步棋、每落一笔都是经过深思熟虑的节奏感。即便是作为纯粹的视觉艺术品来欣赏,它也散发着一种低调的奢华,完全超越了一本普通书籍的范畴,更像是一件可以长久摩挲、细细品味的艺术品。

评分这本书的装帧细节处理得极为考究,看得出出版方在制作过程中投入了极大的心血,绝非敷衍了事的产品。我注意到书脊的缝合方式,采用了传统的手工锁线装帧,使得全书无论怎么翻动,都能保持平整,这一点对于经常需要摊开来临摹或者仔细研读的读者来说,简直是福音。很多现代书籍为了追求速度和成本,常常使用胶装,时间一长就容易脱页松散,而这本书显然没有在这方面妥协。更值得称赞的是,每一页的裁切边缘都处理得非常干净利落,没有任何毛边或不齐整的地方,这种对工艺的坚持,透露出对阅读体验的尊重。拿在手里沉甸甸的,不是那种徒增重量的拙劣填充,而是纸张本身的扎实感和墨水的渗透感带来的分量。这种对“物”本身的重视,使得每一次翻阅都成了一种仪式,而不是简单的信息获取过程。

评分从整体的视觉呈现来看,这本书的排版布局带着一种极强的现代审美趣味,与它所承载的传统内容形成了有趣又和谐的张力。它没有落入窠臼,比如用最传统的、密密麻麻的格式来排布内容,而是大胆地运用了大量的负空间(留白),这种处理方式极大地提升了阅读的呼吸感和层次感。书中的配图或者说参考的示例,如果存在的话,其选取的角度和光影控制都非常专业,即便是最细微的笔触变化,也捕捉得清清楚楚,充分利用了现代印刷技术的优势,将原本二维的、稍显模糊的笔法细节“立体化”了。这种对现代技术与传统精髓的结合运用,使得整本书看起来既古典又前卫,完全没有那种陈旧的、尘封已久的书籍气息,反而充满了一种经过时间洗礼后的新生力量。

评分这本书的开本选择非常得体,长宽比例拿捏得恰到好处,无论是放在书架上作为陈列,还是放在书桌上进行学习对比,都显得非常舒服和协调。很多大开本的书籍虽然气势磅礴,但实际使用起来却很不方便,需要占用大量的桌面空间;而太小的开本又限制了内容细节的展示。这本书的尺寸似乎经过了精确的计算,在保证了内容信息量足够展示的同时,又保持了极佳的便携性和操作性,可以轻松地单手持握,方便在不同场景下进行翻阅和参考。这种对“尺度”的精准把握,体现了出版者对目标读者使用习惯的深刻洞察,绝非随便选定的一个标准尺寸,而是为内容量身定制的“衣裳”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有