具体描述

内容简介

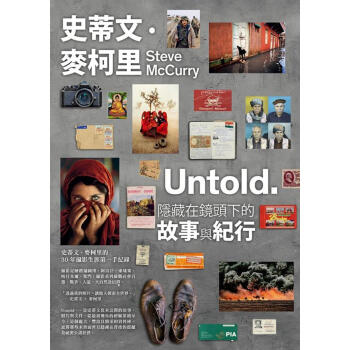

Steve McCurry的30年攝影生涯第一手巨作首度揭開Steve的攝影新觀點及引人入勝的故事旅程

那些未曾面世且隱藏在背後的震撼及祕密

從攝影物件、貼身手札、旅途記錄、媒體報導到珍貴文件檔案,完整公開!

「透過我的照片,讓他人探索全世界。」──史蒂文?麥柯里

1979年,Steve首次踏入戰地,開啟了Steve戰地記者的生涯。之後,他冒著生命危險,在砲火連天的戰場上,拍下戰爭的殘酷、滿目瘡痍的場景、聖戰士的革命情感……,並憑藉著「游擊戰士上戰場前祈禱」的攝影作品而舉世聞名。

Steve McCurry的攝影作品縱觀社會文化、人生百態、大自然、戰爭、人道關懷……,親臨第一線,看盡社會各角落的真實景象,透過詳實的記載,為我們開啟一扇觀看世界的窗。透過Steve的眼,穿透事物核心,在畫面中融入強烈的對比,彰顯景象的張力,更從拍攝對象本身汲取強大的能量,跨越人們之間的藩籬,客觀地詳實紀載每一情境。Steve的作品不僅僅是一張攝影照片,更是見證世代變遷與轉換的記錄。

此書完整記錄Steve的攝影生涯。從西藏、柬埔寨、印度、孟買、越南、科威特、阿富汗、巴基斯坦……,那些難以親臨的地域與景色,藉著Steve的鏡頭,看戰火的無情、吳哥窟憎侶對宗教的虔誠、印度人搭火車日常風景、阿富汗的樸實生活、飽受威脅的西藏文化等。照片中的人事物,皆是Steve即時捕捉或久候多時的畫面,但並非他會不斷檢視所拍攝的每一張照片,重返911現場所拍攝的作品,便因劇烈的畫面及個人真實的情感,使他難以再次面對……。

Steve首度公開30年攝影旅程的文件檔案,從手札、日記、地圖、護照、鈔票、報紙、照片及相關資料,彷彿親身與Steve走過一趟又一趟的旅程。全書共分14個主題,豐富的文件及影像記錄、故事與畫面,結合Steve獨特的藝術觀點,提出全新的視野與想法,觸動最深層的心,刻劃攝影史上這位傳奇攝影師活躍的軌跡,跟隨Steve的視角,讓我們又離這世界更近了一些。

作者简介

■作者簡介史蒂文?麥柯里(Steve McCurry)

生於1950年,最廣為人知的作品是他在東南亞拍攝、震攝人心的彩色照片。他以細膩的記錄傳統,跨越語言文化的隔閡,擷取人性共通的體驗。30 多年前,麥柯里喬裝成當地人穿越了巴基斯坦邊界、深入阿富汗,做為攝影記者初試啼聲就一鳴驚人:系列報導獲得羅勃卡帕金牌獎(Robert Capa Gold Medal),肯定他展現的過人勇氣與冒險精神。

麥柯里的攝影作品,美麗動人、提振心靈、撼動心智;他的作品定期出現在各大國際刊物,包括《國家地理》雜誌。他是馬格蘭攝影通訊社(Magnum Photos)會員,也是破紀錄同年內有四張照片獲得世界新聞攝影(World Press Photo)一等獎的得主。麥柯里的許多攝影作品已經成為現代經典。

■譯者簡介

張舜芬

美國西北大學新聞研究所碩士、國立台灣師範大學翻譯研究所口譯組結業。現為專職口筆譯,嚮往旅行也經常出差。來信賜教請寄 senselcf@gmail.com。

錢佳緯

專職中英口譯與筆譯,如果我有一億,我會繼續過本來的接案人生。

精彩书评

「一本關於史蒂文攝影生涯且引人入勝的攝影書,這本書包涵了系列照片、隨筆、日誌和工作信件。」--《新聞周刊》

「一本令人驚奇的攝影書,此書幫助我們了解如何與為什麼拍出這些照片,並懂得對受攝事物保有感恩之心。這本書對所有圖庫來說,都將為其收藏大為增色。」

--《Photographer's Forum》

用户评价

阅读的过程像是一次心灵的深度对话,作者巧妙地将那些宏大的时代背景,通过一个个细微的、近乎日常的瞬间串联起来,形成了无比震撼的叙事张力。他没有用那种传统传记的“编年史”写法,反而更像是跟随一位经验丰富的老友,在不同的时空坐标中进行一次次不期而遇的交谈。那些关于环境变迁、文化冲突、人性尊严的议题,都被处理得极为克制和细腻,没有丝毫的煽情和说教,仅仅是客观地呈现事实,却让读者的情感在不经意间被深深触动。我特别喜欢那种叙事中偶尔流露出的哲思,它不是强加的理论,而是从无数次快门背后沉淀下来的智慧结晶。这种叙事节奏的把控,如同高手演奏的乐章,有高潮,有低谷,但始终保持着一种令人信服的韵律感,让人无法停下脚步,只想一探究竟,看这条“未曾讲述”的脉络究竟通向何方。

评分这本书在文字的雕琢上,展现出一种近乎诗意的克制美学。语言的组织并非那种华丽辞藻的堆砌,而是选择了最精准、最凝练的词汇来描摹那些转瞬即逝的场景和复杂的情绪。读到某些段落时,我甚至能清晰地“听见”作者笔下描绘的声音,感受到那异域空气中特有的湿度和温度。作者对语言节奏的把握令人赞叹,长短句的交错使用,如同鼓点一般,精准地引导着读者的注意力。更难能可贵的是,在描述那些充满争议或敏感的题材时,笔调始终保持着一种温和而坚定的立场,没有丝毫的立场模糊,也没有过度激进的批判,展现了一种高级的共情能力和人文关怀。这使得阅读体验在保持智性愉悦的同时,又充满了道德上的慰藉感,仿佛完成了一次深刻的心灵洗礼。

评分这本书带给我的最大震撼,在于它如何解构和重塑了我对于“记录者”这一角色的传统认知。它探讨的远超乎技术层面的操作,而是关于选择、关于介入、关于旁观的伦理困境。每一次按下快门,都意味着一次价值的取舍,一次与被摄者建立或疏远的复杂关系。作者通过梳理那些“幕后”的决策过程,让我们得以窥见一个伟大作品诞生的艰辛与偶然性。这种对创作“过程哲学”的深入挖掘,极大地拓宽了我的视野。它让我开始反思,我们习惯性地只看到了定格的美丽,却往往忽略了那张照片背后无数次放弃、犹豫、挣扎和最终的豁然开朗。这种坦诚,让整本书的重量感陡增,因为它不再是一本“成功学”的范本,而是一份充满血肉、诚实面对自我局限的成长记录。

评分从结构布局来看,这本书的编排极具巧思,它并非一条直线叙事,而是像一个精密的万花筒,不同的视角和时间线相互折射、相互印证。有时,它会以一篇充满现场感的散文开篇,随后紧跟着几页无声息、极具冲击力的图片展示;在另一些章节,则会采用书信体或访谈的形式,增加了文本的鲜活性和多维性。这种非线性的叙事方式,恰恰最贴合记忆和经验的本质——它们往往是片段化的、相互关联的、充满跳跃性的。读者在不知不觉中,就被引导着去主动构建和连接这些碎片,最终形成对主题更深层次的理解。这种对阅读体验的“主动参与感”的强调,是这本书最令人耳目一新的地方,它挑战了我们习惯被动接受信息的阅读模式,使得最终的阅读成果更具个人化和沉淀感。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉的盛宴。封面那浓郁的色调和略带颗粒感的质感,仿佛已经将我们带入了一个遥远而又充满故事性的世界。初翻开扉页,我就被那种低调却又极具力量的排版所吸引。作者对于留白的处理,简直是教科书级别的精准,让每一张照片、每一段文字都有了呼吸的空间,而不是被信息流的洪流所淹没。装订工艺的考究,书页的厚度与韧性,都体现出出版方对艺术品级别的极致追求。这不仅仅是一本记录摄影师生平的书籍,它本身就是一件值得收藏的艺术品。尤其欣赏那种精选照片的呈现方式,有些照片的放大效果处理得恰到好处,那些微小的细节——皮肤的纹理、眼神中的光芒、背景环境的光影——都以一种近乎三维的方式呈现在眼前,让人忍不住想用指尖去触摸那凝固的瞬间。翻阅的过程,与其说是阅读,不如说是一场沉浸式的展览体验。那种对纸张和油墨的偏执,只有真正热爱视觉艺术的人才能体会到。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![愛上蝶古巴特拼貼轉角的幸福時光 [暢銷新裝版] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16077407/565c1727N7aae0af2.jpg)