具体描述

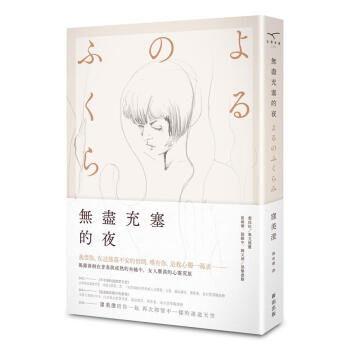

内容简介

《每一天練習照顧自己》《每一天,都是放手的練習》作者另一代表作

今天,

以及未來的每一天,

都請花點時間,問自己,

「還好嗎?」

如果現在你所在的地方讓你不快樂,離開吧。

如果那個人不想存在於你的生命裡,就讓他或她走吧。

如果你覺得很痛,就讓自己痛吧!

承認當下發生在自己身上的事,然後學會坦白內心的感覺。

真正的力量就來自於認清事實並接受真相的那一刻。

無論發生什麼事,你的人生該怎麼過才*好,這個責任在你身上。

因為我們*終除了自己,沒有誰能為我們自己的人生負責。

沒有人可以怪罪,沒有人可以求償。

將人生交在自己手上,掌管自己的人生。放開那些人生中無法掌控的事,也放他人為自己負責。

然後穿越你的恐懼之牆,去做自己真心想做的事,允許自己犯錯,讓自己成長。

本書為作者經歷幼子意外喪生後的作品,除了先前自身的生命經歷帶來的省思,關於悲傷與失去多有著墨,對於放手則有更深的體悟描述。

全書以366篇,每天一篇,引導讀者思索自己與他人關係,鼓勵讀者為自己的人生負責、放掉不適合的感情或行為、了解自己的界線、釋放自己的恐懼、保護自己不受負能量影響、放開所有讓自己不快樂的原因。

作者告訴讀者,即使像她那樣殘破不堪的人生都能獲得重生,所以別把你對自己生命的責任拱手讓人,而是要做自己人生的主人。

不管你現階段的人生如何,都要好好過你自己的人生。力量不是來自遙遠的未來,而是在當下。

你的人生就是你的力量。

作者简介

■作者簡介梅樂蒂.碧緹(Melody Beattie)

1948年生於明尼蘇達州,曾做過記者、自由撰稿作家,為美國*受歡迎的心理勵志作家之一。1986年她出版成名作《每一天練習照顧自己》,被Newsweek評選為*具代表性的四大心理勵志書之一,銷售超過八百萬本,翻譯成十餘種語言。相隔4年她另一本代表作,《每一天,都是放手的練習》出版後,也深深影響廣大讀者,同樣被視為經典作品。

碧緹之所以受到數百萬讀者的信任,相信她睿智的話語與指引,是因為她曾親身體驗過他們正在經歷的痛苦。她這一生中,遭遇過遺棄、綁架、性虐待、酗酒、嗑藥、離婚,喪子。透過自己的生命經驗和生活的感想,她深入淺出寫下如何勇於突破的信念和哲學,因為她深刻了解被拋棄的感覺,知道怎樣幫助那些還在痛苦中載浮載沉的人。

碧緹已出版18本書,包括本書與《每一天練習照顧自子》、《每一天,都是放手的練習》等,並在報章雜誌發表過數百篇文章,常上「歐普拉秀」等許多電視節目,時代雜誌與People等亦常常專訪她。她還常常在全球各地演講。目前她定居在南加州。

精彩书评

◎聯合推薦資深心理師、故事療癒作家、敘事私塾主持人/周志建

臨床心理師、佳家人際智能開發心理治療所所長/洪仲清

台北市立聯合醫院松德院區 精神科主治醫師/洪敬倫

勵馨基金會執行長/紀惠容

楊聰才身心診所院長/楊聰財

諮商心理師、作家/蘇絢慧

目录

一月 相信好事會降臨未來從不侷限於眼前所見?讓事情過去,繼續往前走?了解自己的底限?時機成熟就出發?為自己人生負責?放手拯救自己的人生?在愛中保持淡然?試試另一個按鈕?對自己說沒問題?訓練自己放手?放輕鬆,你會找到答案?放下過去?我們只能走這麼遠?你想要什麼??當一個自動調溫器?信念的力量?保護自己不受負能量影響?發現自己的優點?放手擁有強大力量

二月 放開恐懼與悲傷

放下不合理的恐懼?處理恐慌和焦慮?別讓恐懼擾亂自己的平衡?直視自己的恐懼?放開恐懼?瞭解你自己?重新開始?你並不孤單?希望一直在?讓朋友陪伴你?快樂是你的天命?為生活找樂子?自得其樂?往岔路探險?停止推卸責任?學著自由飛翔?踏出舒適圈?跟著直覺走?好好體驗人生?放下膽怯

三月 學著說「隨它去」

別讓情緒沸騰?別認為暴風雨針對自己而來?包容差異?別讓憤怒主宰人生?放下防禦?辨認是誰在操控?學會應對操控?瞭解自己的界線?這就是人生?失控時說隨它去?發現你不知道的自己?放下控制欲?放下他人的看法?放下未來?放下比較?放下仇恨?用最多的愛說隨它去?放自己自由?放下結果?成全?順其自然

四月 學著對人生說「好」

學會說「好」?向別人尋求指引?做分內能做的事?檢視別人的期望?不要作繭自縛?你可以選擇?或許該轉換跑道了?你可以選擇?那是你真心要的嗎??允許自己犯錯?把真正想要的說出來?分辨哪些是重要的?清楚自己要的是什麼?對別人、也對自己坦白?盤點自己的生活?面對真相?使用溫柔的力量

五月 知道什麼時候該採取行動

知道什麼時候說「夠了」?知道什麼時候該說「不」?知道什麼時候不再忍耐了?知道什麼時候你會爆發?展現自己脆弱的一面?知道什麼時候同情過頭?知道什麼時候該停止傷害自己?知道什麼時候該抽身?知道什麼時候該改變?有時候要花點力氣說「夠了」?告訴自己可以再等多久?知道什麼時候要付出的代價太大?給自己足夠的時間

六月 學會「放輕鬆」

練習心平氣和?擔心的時候就告訴自己放輕鬆?別太強求?你沒辦法掌控那麼多?放下緊繃的情緒?你有的是時間?停止批判?放下罪惡感?別再武裝自己?放輕鬆就會事半功倍?跟著感覺走?態度有感染力?以和為貴?事與願違的時候就放輕鬆吧?就算被攻擊也要放輕鬆?當人生遇到波折時,放輕鬆面對現實?放輕鬆也是一種療癒?找出放鬆的方式

七月 學著說出內心的感受

最近還好嗎??慶祝你的自由?放下自己的感覺?事情會好轉?別再當情緒海綿?放下小題大作?正視你的情緒?悲傷的影響力很大,要有心理準備?別掉進情緒的無底洞?轉個彎就有天壤之別?少說「再也不要怎樣怎樣了」?把那些牆全拆了?或許本來就不好受?停止自我剝奪?看看自己有多勇敢?知道哪些才是對你好的事?把當下的感覺說出來?把開關打開吧?相信那種感覺

八月 學會說謝謝

逆風而行?這次可能是一項試煉?不要再懷疑自己了?當你得到的不是原本要的,說「謝謝」?為你怨恨的人祈福?對於過往經歷心懷感恩?未來還有好多事情等著我們?坦然面對人生各種悲歡離合?感謝得到教訓?對現在的自己心懷感恩?踏出巢穴之外?說「謝謝你的幫忙」?感謝自己的家人?謝謝我成為現在的我?對平凡的事心懷感恩?別忽略小確幸的意義?扭轉自己的一天

九月 我就是我

成為完整的人?體悟「我就是我」的力量?好好愛你自己現在的樣子?放下你的自卑?看看你的包袱?珍愛自己現在的樣子?面對怕被遺棄的恐懼?欣賞自己?傾聽自己的聲音?看看你扮演的角色?給自己改頭換面的機會?肯定你自己?重新整理自己?面對眼前的挑戰?體會自己的人生?做獨一無二的自己?你有力量?活出自己的人生路?自己發掘故事的結局?做生命的主人

十月 我懂了

實現自己腦中的畫面?覺察內心的自己?徹底暸解自己的心意?珍惜自己的夢想?想簡單一點?按自己的步調走?放低期望?先看見,然後放手?知道自己在做什麼?往哪裡看就會往哪裡走?美好就在身邊 ?培養覺察心?放慢腳步?留意你身邊的英雄?尊重自己的步伐?不要再騙自己了?意識自己的感覺?當時間到了,事情就會撥雲見日

十一月 說「我可以」

送自己一份信心當禮物吧?讓自己不自在?穿越你的恐懼之牆?去做那件讓你害怕的事?奇蹟正在發生?慶祝人生中的轉折?要有意願?掀開盒蓋?想辦法說「我可以」?你自己設定開關?放手的自由?有勇氣幫助別人放我走?迎接謙卑所帶來的福氣?你所遇到的挑戰你都禁得起?展開翅膀,學會飛翔?讓別人知道你是真心?從你的能量中心出發?現在就說謝謝

十二月 讓自己快樂

學會讓自己快樂?重生的奇蹟?快樂其實就在眼前?看你已經走了這麼遠?瞭解平凡的美好與意義?放掉被污染的情緒?你已經不是生還者了?你的人生就是力量?你已經握有所需的所有力量?享受迎面而來的每一刻?讓家人做自己吧?應該抬頭看看自己現在所在的位置?珍惜那一點光亮的美好?別再壓抑自己?放慢速度然後放手?放下任何殘存的怨念?感謝所有平凡的點點滴滴

用户评价

说实话,我原本对这类主题的书籍抱持着一丝怀疑态度,总觉得无非又是些老生常谈的“爱自己”的口号,但这本书的叙事结构和节奏把握得极其巧妙,让人根本停不下来。它不像那种教科书式的说教,而是更像一部情节跌宕起伏的小说,只不过主角是我们自己。作者高明之处在于,她懂得如何搭建情绪的阶梯,从最微小的日常困境切入,逐步引导读者去探索更深层的恐惧和依恋模式。我尤其欣赏其中关于“边界感”的探讨,那一段写得极为透彻,清晰地勾勒出我们是如何因为害怕被抛弃或不被爱,而不断牺牲自己的需求去迎合他人。看完之后,我立刻去重新审视了最近几次的人际冲突,突然明白了那些不舒服的感觉并非来源于对方的恶意,而是源于我自己在那个情境下,没有为自己挺身而出。这本书提供了一种非常实用的“内心武器”,不是用来攻击别人的,而是用来巩固自己的城堡,坚守自己的领土,这种力量的获得,远比任何外来的赞美都来得持久和可靠。

评分我很少对一本书产生如此强烈的“被理解”的感觉,以至于我常常需要合上书本,花上几分钟来消化刚才读到的内容。这本书最核心的价值,在于它帮助我重建了“自我价值的锚点”。在很长一段时间里,我的价值感完全依赖于外界的反馈——工作成果、他人的赞许、甚至是社交媒体上的点赞数。这本书则坚定地指出,真正的价值不需要任何外部认证,它本身就存在。这种内在的赋权感是革命性的。阅读过程中,有一个段落描述了当一个人真正学会安抚自己内在那个受惊的小孩时,世界看起来会如何变化,那种从“向外求助”到“自我安抚”的转变,简直如同从黑白世界步入彩色殿堂。我发现自己不再那么焦虑于别人的看法,因为我内心深处有了一个更可靠的“评委”,那就是我正在努力学习去接纳和倾听的那个自己。这种内心的稳定感,比任何物质上的成功都更令人心安。

评分这本书的行文风格有一种罕见的坦诚与成熟的交织感。它不像一些畅销书那样为了迎合大众而刻意简化复杂的情绪,反而敢于直面人性的幽暗角落和那些难以启齿的自卑情结。作者的叙述带着一种久经风霜后的清醒,她既能深刻剖析痛苦的根源,又不会让人陷溺于悲伤之中。我尤其欣赏作者在处理“如何面对过去的错误”时的态度。她没有要求我们原谅,而是鼓励我们“理解”——理解那个曾经做出错误选择的自己,在当时的资源和认知水平下,他/她已经尽力了。这种“理解但不纵容”的平衡感,为我的自我修复之旅提供了非常坚实的基础。它让我意识到,关爱自己不是放任自己,而是一种带着觉知和责任感的深度陪伴。这本书读完后,我没有立刻感到“痊愈”,但却感觉自己获得了前往康复之路的地图和指南针,这比速效药更珍贵,也更持久。

评分这本书的文字质感令人惊叹,简直是文字艺术品。它没有那种冗长拖沓的哲学思辨,而是精准地运用了大量的比喻和意象,将抽象的心理概念具象化。比如,作者将“过度承担的责任感”比喻成一件不合身的沉重外衣,穿久了会扭曲身形,这个画面感一下子就击中了我的痛点——我一直以为那是“担当”,却从未意识到它正在悄悄压垮我。每一次翻页,都像是发现了一个新的宝藏角落。更让我感到惊喜的是,它并非只是停留在发现问题,而是给出了一系列温柔而坚定的“练习”。这些练习不是那种让你立刻就要做出巨大改变的“壮举”,而是像每日的拉伸或冥想一样,微小到可以融入到喝咖啡、走路的间隙。这种渐进式的引导,大大降低了自我成长的心理门槛,让人感到“我可以做到”,而不是“我应该做到”。这种细腻的教学方式,充分体现了作者对读者情绪状态的深切理解和体谅。

评分这本书的触动简直是深入骨髓,尤其是那种细腻的情感描摹,让人在字里行间都能感受到作者对自我关怀的深刻理解。我记得有一次读到关于“允许自己不完美”的那一章节,当时我正经历着职业上的巨大挫败感,那种强烈的自我苛责几乎要将我击垮。作者并没有给出那种空洞的励志口号,而是用一种非常温和、近乎耳语的方式,引导我去正视那些“不够好”的部分。它不是在告诉我“你要变得更好”,而是在说:“没关系,你现在的样子就已经足够了。”这种由内而外的松动感,就像是紧绷的神经突然被按摩到位,那种释然而非解脱的踏实感,真的非常奇妙。我甚至在读完那一页后,特地停下来,对着镜子里的自己笑了笑,那是很久没有有过的,不带任何评判的微笑。书中的案例分析也极其生活化,不像一些心理学书籍那样高高在上,而是仿佛邻居家那位睿智的长辈,用最朴实的语言道出最直击人心的真理。那种共鸣感,让阅读不再是单向的输入,而更像是一场与内心深处的深度对话。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有