具体描述

图书基本信息

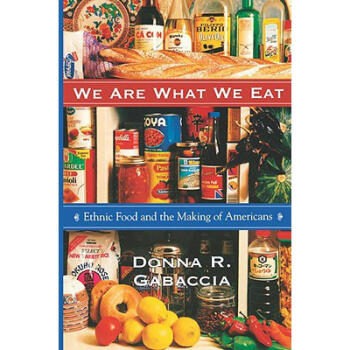

We Are What We Eat: Ethnic Food and the Making of Americans

作者: Donna R. Gabaccia;

ISBN13: 9780674001909

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2000-04-03

出版社: Harvard University Press

页数: 288

重量(克): 430

尺寸: 23.622 x 15.6718 x 1.8034 cm

商品简介

This story of successive generations of Americans experimenting with their new neighbors' foods follows the fortunes of dozens of enterprising immigrant cooks and grocers, street hawkers and restaurateurs who have cultivated and changed the tastes of native-born Americans from the 17th century to the present. 10 illustrations.用户评价

这本书的结构安排非常巧妙,它不是按地理区域划分,而是以一系列精心挑选的“食物主题”为线索展开,这种组织方式使得不同文化之间的对话和对比异常清晰有力。比如,它可能会并列讨论某种谷物在非洲和拉丁美洲的种植和食用差异,从而揭示出气候变化和贸易政策对全球饮食结构的深远影响。我发现作者的笔触在描述具体的烹饪技艺时,那种细腻程度简直可以媲美美食评论家,但她很快就会将焦点拉回到更广阔的社会背景中去。我特别欣赏她对“融合菜”的探讨,她没有简单地将其视为一种潮流,而是将其视为一种必然的文化碰撞和创造力的体现,是适应新环境的生存策略。阅读过程中,我时常停下来,陷入沉思:我的日常饮食结构中,有多少是真正的选择,又有多少是被历史和市场潜移默化塑造的?这本书迫使我进行了一次深刻的自我反思,远超了我对一本探讨食物的书的期望值。

评分这本书的阅读体验如同进行了一场漫长而充实的环球旅行,但这次旅行的向导不是导游,而是那些在厨房里辛勤劳作的普通人。我从这本书里学到了最重要的一点:食物是权力最微妙的表达形式之一。它探讨了在全球化背景下,地方性食物如何努力争取自己的生存空间,以及资本如何将这些地方的味觉遗产包装起来,再以昂贵的形式推向市场。我被书中描述的关于移民社区内部关于“谁有权决定什么是真正的家乡菜”的内部争论深深吸引。这些细节描写得极为生动,那种关于身份的焦虑和坚持,通过一碗汤、一块面包的制作过程展现得淋漓尽致。我尝试着去实践书中提到的一些烹饪理念,虽然我最终也没能完全掌握那种“凭感觉”的调味方式,但那种对食材和传统的尊重感油然而生。这本书的价值在于,它将厨房的方寸之地,扩展到了全球政治和文化对话的宏大舞台。

评分我必须承认,这本书的某些章节具有极强的震撼力。作者对于“被遗忘的食谱”的挖掘工作,简直像是在抢救濒临失传的文化遗产。她深入到偏远地区,记录那些尚未被主流媒体和商业化浪潮捕获的传统食物制作方法,这些方法往往与当地的生态环境、季节更替以及社会结构紧密绑定。书中描述的关于采集和初级加工的场景,那种人与自然之间近乎宗教般的敬畏感,让我这个生活在都市里的人感到既陌生又向往。这种对地方知识的尊重,体现在每一个细节里,从如何选择合适的炊具到水质对发酵过程的影响,无不体现出作者深厚的田野调查功底。这本书读起来节奏张弛有度,时而像一部紧凑的纪录片,聚焦于某个具体的工序;时而又像一部悠长的史诗,讲述着一个族群如何在食物中延续他们的血脉和故事。对于任何一个对食物、文化和历史交叉点感兴趣的读者来说,这本书都是一本不可多得的珍宝。

评分这本书简直是打开了美食世界的一扇新大门,我原本以为它会是一本枯燥的文化人类学读物,结果完全出乎意料!作者的叙事功力令人叹服,她没有停留在对食物的简单罗列上,而是将每一种族裔美食的背后所蕴含的社会变迁、移民故事乃至历史的沉淀都挖掘得淋漓尽致。比如她探讨某个特定香料在中东和南亚食谱中的演变,简直像是在进行一场精妙的侦探工作,每一个配方的微小改动都指向了不同时期的人口流动和贸易路线。我特别喜欢其中关于“食物的记忆”这一章节,描述了第一代移民如何试图在新的土地上复刻家乡的味道,那种近乎执拗的坚持,不仅仅是为了果腹,更是为了维系身份认同。阅读过程中,我仿佛能闻到那些熟悉的、混合着异域风情的香气,舌尖仿佛也随着文字在跳跃。这本书让我意识到,你餐盘里的东西,远比你想象的要复杂得多,它是一部活着的历史,是无数次迁徙和适应的无声见证。读完之后,再去任何一家异国餐厅,都会带着一种全新的、敬畏的眼光去看待那些精心烹制的菜肴。

评分老实说,我拿到这本书的时候,对它抱持着一种“又一本关于食物的书”的怀疑态度,但这本书的深度远远超出了我的预期。它不是那种教你如何烹饪的书,也不是那种浮光掠影地介绍各国美食的旅游指南,它更像是一部关于人类社会动力学的微观研究。作者对“民族性”与“食物”之间关系的剖析极其锐利,她挑战了许多根深蒂固的刻板印象,比如,她如何细致地分析了某些所谓的“传统菜肴”其实是殖民历史的产物,而非纯粹的本土发扬。这种批判性的视角让人耳目一新,迫使我重新审视自己对于“正宗”这个词的理解。整本书的论证逻辑非常严密,引用了大量的社会学和人类学理论,但行文却保持着惊人的可读性,完全没有学术著作的晦涩感。我尤其欣赏作者在处理敏感的文化挪用问题时的平衡感,她既肯定了食物作为文化桥梁的作用,也毫不留情地指出了商业化和过度简化对文化精髓的侵蚀。这本书值得每一个对社会文化议题感兴趣的读者细细品味。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有