具体描述

图书基本信息

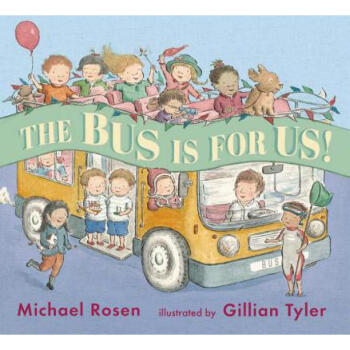

The Bus Is for Us

作者: Michael Rosen;Gillian Tyler;

ISBN13: 9780763669836

类型: 精装(精装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2015-04-14

出版社: Candlewick Press (MA)

页数: 32

重量(克): 498

尺寸: 27.686 x 25.146 x 1.27 cm

商品简介

Renowned author Michael Rosen offers a quintessential book for young children who love things that go. Small children take great delight in rides--whether by bicycle, car, boat, or plane. But best of all is taking the bus, because the bus is for everyone Complemented by beautiful artwork from Gillian Tyler, this playful rhyming narrative by Michael Rosen will rev up little listeners to join right in.用户评价

如果用一个词来概括我的阅读感受,那便是“震撼”。这种震撼并非来自于情节的跌宕起伏,而是来自于作者对人性底色的那种近乎残酷的诚实。这本书似乎无意于取悦读者,它更像是一面冷峻的镜子,毫不留情地反射出现代社会中普遍存在的异化现象。我特别欣赏作者在处理边缘人物时的那种克制而充满尊重的笔触。那些被主流叙事所忽略或污名化的人群,在这里被赋予了复杂的动机和丰富的内心世界,他们的挣扎和微小的胜利,都被赋予了史诗般的重量。书中多次出现的象征手法运用得极其高明,比如某种反复出现的颜色、某种特定的天气模式,它们不仅仅是装饰,更是推动情节发展和揭示人物命运的关键代码。我花了好大力气才适应了作者特有的句式和节奏,它要求读者必须全神贯注,因为错过任何一个细微的转折,都可能导致对后续深层含义的误解。这本书成功地实现了文学的最高追求之一:它不仅讲述了一个故事,它还创造了一种理解世界的新方式,迫使我重新审视自己对责任、自由和集体观念的既有认知。这是一次漫长而值得的智力与情感之旅。

评分说实话,这本书的开局节奏稍显缓慢,初读时我差点因为篇幅过长而有些气馁。但如果能坚持度过前三章,接下来的体验将是完全不同的“柳暗花明”。作者的笔力厚重,仿佛是一位经验丰富的织工,他并不急于完成整幅图案,而是耐心地将每一根丝线——无论是对话、场景描述还是内心独白——都牢牢地固定在经纬之上。这本书成功地营造出一种令人窒息的“在场感”。你仿佛能闻到潮湿的街道味,能感受到那种挥之不去的群体焦虑。尤其在描绘人与人之间微妙的权力关系时,作者的观察入木三分,那些没有说出口的话语,那些眼神的躲闪,比任何激烈的争吵都更具杀伤力。我个人认为,这本书的成功之处在于它探讨了“归属感”这个永恒的主题,但它并未提供廉价的安慰剂,反而残酷地展示了为了获得接纳而需要付出的代价,以及当“家”的概念本身开始瓦解时,个体将如何重新定义自己的立足点。它不是一本读完会让人心情愉悦的书,但绝对是一本能让你读完后,在很长一段时间内,脑中都会反复回放其中经典桥段的作品。

评分这本书的结构设计简直像一个精心布置的迷宫,引导着读者不断深入,同时又时不时地抛出一个红鲱鱼(误导线索),让人完全猜不到下一步的走向。与许多当代小说追求的简洁明快不同,这里的文字更偏向于古典的繁复和精确。每一个形容词都经过了反复的锤炼,每一个从句的嵌套都服务于增强语气的层次感。我注意到作者对声音的运用达到了近乎音乐的境界。书中有几处场景,仅仅通过描述风声、机械的嗡鸣声或是长时间的寂静,就成功地构建出一种比直接描述情感更具穿透力的氛围。这种氛围感是如此强烈,以至于我感觉自己并非在“阅读”故事,而是在“经历”一场被精确控制的感官体验。此外,书中对“工具性”的探讨也十分深刻,它探讨了在高度组织化的社会结构中,个体如何努力保持其作为“人”的独特性和不可替代性,而不仅仅是一个功能的执行者。这本书的后劲很足,它不会在你合上封皮时就立刻消散,它会像一个低频的共振,在你处理日常事务时,时不时地被重新激活。

评分读完这本书,我有一种强烈的冲动,想立刻找个安静的角落,把所有读到的内容在脑海中重新播放一遍。这本书的叙事结构异常精妙,采用了多重视角的切换,但这种切换绝非故弄玄虚,而是为了从不同侧面烘托出核心主题的复杂性。比如,当A角色的视角呈现出的是坚定不移的信念时,B角色的视角却揭示了这种信念背后的巨大牺牲和道德困境,两者相互印证,使得人物形象立体得仿佛触手可及。我欣赏作者对时代背景的精准把握,虽然没有明确点出具体年份,但那种特定的时代气息、社会规范和潜藏的压抑感,通过人物的穿着、交流的习惯乃至对某件旧物的执着,都得到了淋漓尽致的展现。最让我着迷的是其中对于“记忆”的处理方式。记忆在这里不是线性的,而是碎片化的、带有强烈主观色彩的过滤网。书中关于过去事件的回溯,每一次都伴随着情绪的重新加载,让读者不得不去质疑:我们所相信的“真相”,究竟有多少是基于事实,又有多少是基于情感的修补?这种对认知偏差的探索,将原本可能平淡无奇的故事提升到了哲学思辨的层面。阅读体验如同拆解一个复杂的机械装置,每解开一个零件,都能看到背后更深一层的精妙设计。

评分这本小说,初读之下,仿佛被一阵熟悉的、带着尘土气息的风吹拂而过,直抵人心深处最柔软的一角。作者对人物内心世界的刻画细腻入微,尤其擅长捕捉那些转瞬即逝的情绪波动——比如在清晨微光中,主角对未知的惶恐与那一丝微弱的希望交织在一起的复杂感受。情节推进得并不急躁,而是如同老旧的胶片机,一帧一帧缓慢而清晰地展开,每一个场景的转换都伴随着环境氛围的微妙变化。我尤其欣赏作者在构建世界观时所展现出的那种不动声色的功力,无需冗长的背景介绍,通过对话的只言片语和环境的细节描写,读者便能自行拼凑出一个完整且充满张力的社会图景。书中的冲突并非外放的戏剧性爆发,而是内敛的、渗透在日常琐碎之中的张力,这种“静水流深”的处理方式,让我在阅读过程中不断地进行着自我审视和反思,思考着自己在类似境遇下会如何抉择。语言的选择上,带着一种散文诗般的韵律感,偶尔出现的比喻新颖奇特,令人拍案叫绝。总的来说,这是一部需要静下心来细品的佳作,它不急于给出答案,而是邀请你一同走入那片迷雾之中,去体会那种在不确定性中寻找意义的挣扎与美丽。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有