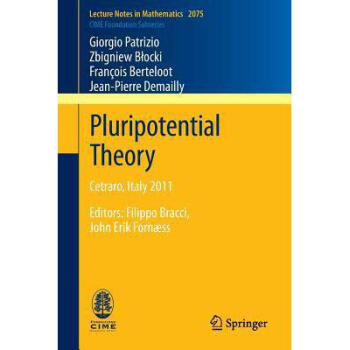

Pluripotential Theory: Cetraro, Italy 2011... pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

- Pluripotential theory

- Potential theory

- Complex analysis

- Several complex variables

- Cetraro workshop

- Mathematical analysis

- Complex manifolds

- Holomorphic functions

- Boundary value problems

- Singularity theory

具体描述

图书基本信息

Pluripotential Theory: Cetraro, Italy 2011, Editors: Filippo Bracci, John Erik Fornaess

作者: Giorgio Patrizio;Zbigniew Blocki;Francois Berteloot;

ISBN13: 9783642364204

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2013-05-29

出版社: Springer

页数: 319

重量(克): 480

尺寸: 23.1394 x 15.5194 x 1.778 cm

商品简介

Pluripotential theory is a very powerful tool in geometry, complex analysis and dynamics. This volume brings together the lectures held at the 2011 CIME session on 'pluripotential theory' in Cetraro, Italy. This CIME course focused on complex Monge-Ampere equations, applications of pluripotential theory to Kahler geometry and algebraic geometry and to holomorphic dynamics.用户评价

这本书的结构似乎非常具有“会议实录”或“研讨成果汇编”的影子,这本身就预示着它可能包含多元的、甚至略显碰撞的声音。我最看重的是这种多元视角带来的“思想的化学反应”。如果“塞特拉罗,2011”这个标签意味着它是一个思想的熔炉,那么我希望看到不同学派、不同背景的学者们是如何围绕“多能性”这一核心命题进行辩论和互动的。这本书不应该是一篇独奏,而应该是一场精彩的交响乐,即使有些乐章听起来不和谐,但正是这种张力,构成了理论探索的活力。我期待看到清晰的论点、有力的反驳,以及最终对复杂性问题的容忍和接纳。这种“过程性”的呈现,比一个已经被完全打磨光滑的最终结论,更能体现学术研究的真实面貌。它让我们得以窥见思想是如何在碰撞中逐渐成型的,这远比成品更具教育意义。

评分从某种象征意义上讲,一个理论的命名往往揭示了作者的终极关怀。这本书的标题传递出一种极其强大的动态感和开放性——“多能性”。这与时下许多倾向于确定性和模型化的研究趋势形成了鲜明对比。我猜想,这本书可能是在试图为那些难以被线性逻辑捕捉的现象提供一个理论框架。我非常欣赏那些敢于进入“灰色地带”的理论。这种理论的价值不在于它能预测多少未来,而在于它能多大程度上帮助我们理解当下的复杂性和不确定性。我更关注它在方法论上的创新,它是否创造了新的观察工具,或者至少是以一种全新的组合方式将旧有的工具聚焦到了一个关键的盲点上。如果这本书仅仅重复了已有的观点,只是换了一身更华丽的“意大利2011”的服装,那它就失去了其存在的价值。我希望它能真正为我们提供一个更宽阔的认知视野,一个能容纳更多可能性的心智空间。

评分这本书的书名中透露出一种对“起源地”的尊重,仿佛“塞特拉罗,2011”本身就是理论的催化剂。我带着一种历史地理学家的眼光来看待它,试图去理解环境、文化和特定时期的思想氛围是如何渗透进理论的肌理之中的。或许,这本书的论述风格会带有某种地中海式的、相对更为悠长和叙事性的特点,而不是那种冷峻的、纯粹的分析科学的语言。这种风格上的偏好,如果运用得当,能够极大地增强理论的可读性和感染力。我尤其期待它在处理“潜力”这一概念时,能够避免陷入纯粹的唯心主义或形而上学的泥潭,而是能找到一种扎根于现实观察的、可操作性的解释路径。这本书对我而言,更像是一张邀请函,邀请我去探索一个由特定时间和地点所催生的、关于无限可能性的思想景观。

评分坦白说,拿到这本书的时候,我有一种强烈的“被挑战”的感觉。书本的厚度,以及那种印刷出来的、略带粗粝感的纸张质地,都暗示着里面承载的信息量绝非泛泛之谈。我倾向于认为,真正的学术前沿往往需要这种“阅读的努力”才能进入。那些关于“多能性”(Pluripotentiality)的探讨,听起来就极其考验读者的基础知识储备,它可能涉及生物学、哲学、甚至某种未被主流学科充分定义的跨界领域。我猜测,这本书的核心魅力可能在于它如何处理“潜力”与“实现”之间的张力,如何在一个看似固定的框架内,挖掘出无数种潜在的可能性。我希望作者在论证过程中,能展现出一种近乎建筑师般的严谨结构,每一章的逻辑推进都像是在搭建一个越来越精密的理论高塔。如果能提供一些具有颠覆性的视角,挑战既有的范式,那就更完美了,我渴望那种读完后世界观被轻微震动的感觉。

评分这本书的封面设计着实引人注目,那深邃的蓝色调和那种似乎蕴含着某种古老智慧的字体排版,一下子就抓住了我的眼球。我一直对那种横跨多个学科边界的理论性著作抱有天然的好奇心,尤其当书名中透露出明确的地理坐标和时间节点时,那种“现场感”和“时代性”仿佛扑面而来。这让我不禁去猜想,在那个特定的时间点,在意大利那个充满历史厚重感的城市背景下,究竟酝酿出了怎样一番关于“多能性”的深刻洞察。我期待它不仅仅是一堆抽象的概念堆砌,而是一种基于特定环境、特定思想碰撞所产生的、具有鲜明地域烙印的理论结晶。它应当像一幅细致入微的地图,标示出知识在某一特定节点上的交汇点和可能的演进方向。我希望作者能够驾驭好宏大理论与具体案例之间的平衡,让那些晦涩的哲思不再高悬于云端,而是能与读者的现实认知产生有效的连接,引发一场真正的智力上的探险。这种期待,很大程度上源于对“地方性知识”在构建普适性理论中的潜能的认可。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[英文原版]Scholastic Phonics Booster Books Level2 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1682439857/55cb4040N80e48938.jpg)