具体描述

基本信息

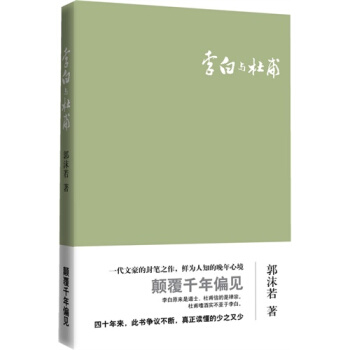

书名:李白与杜甫

定价:34.00元

作者:郭沫若 著

出版社:中国长安出版社

出版日期:2010-5-1

ISBN:9787510701795

字数:230000

页码:306

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品标识:22921257

编辑*

★以平民视角解读被误读了千年的“诗仙”与“诗圣”——一个你从未了解的李白与杜甫!

★揭秘李白的出生之谜;走近嗜酒终身的杜甫;重温传诵千年的经典

★一部荡气回肠之作——“安能催眉折腰事权贵”的李白为何投身政治活动,并屡遭失败且长流夜郎?汲汲功名的李白与杜甫,命运*终会把他们带向何方?

★语言生动晓畅,富于诗意,创见甚多,乃古典文学人物研究中的一朵奇葩

★本书入选2009年“60年中国*具影响力的600本书”首批书目。

内容提要

这是一代文豪郭沫若晚年的封笔之作。此书四十年来争议不断,有论者誉之为一代“奇书”。该书上篇讲李白,下篇讲杜甫。作者以其卓越的考据功底和敏锐的诗人感受,生动还原出一代“诗仙”、“诗圣”的真实生活:李白究竟是哪里人?为什么李白能一生游山玩水却不为生计愁?为什么李白会成为道士?为什么说杜甫是禅宗的信徒?为什么说杜甫嗜酒不亚于李白?作者还饱蘸情感,叙述了李杜二人的从政历程,并对当时的政治风云、权谋之争作了细致剖析,显示出一代文史大家深邃的政治洞察力。*后的“李白杜甫年表”则呈现了一代天朝从盛世荣光到凋零衰败的万千气象。书中诸多观点极富创见,随手援引资料更是妙趣横生。作者语言极富诗意,行文充满活力,写法独具典范价值,不愧为名家大手笔。

目录

一、关于李白

李白出生于中亚碎叶

李白的家室索隐

李白在政治活动中的*次大失败

——待诏翰林与赐金还山

李白在政治活动中的第二次大失败

——安禄山叛变与永王璘东巡

李白在长流夜郎前后

李白的道教迷信及其觉醒

李白与杜甫在诗歌上的交往

二、关于杜甫

杜甫的阶级意识

杜甫的门阀观念

杜甫的功名欲望

杜甫的地主生活一、关于李白

李白出生于中亚碎叶

李白的家室索隐

李白在政治活动中的*次大失败

——待诏翰林与赐金还山

李白在政治活动中的第二次大失败

——安禄山叛变与永王璘东巡

李白在长流夜郎前后

李白的道教迷信及其觉醒

李白与杜甫在诗歌上的交往

二、关于杜甫

杜甫的阶级意识

杜甫的门阀观念

杜甫的功名欲望

杜甫的地主生活

杜甫的宗教信仰

杜甫嗜酒终身

杜甫与严武

杜甫与岑参

杜甫与苏涣

三、李白杜甫年表附录《李白与杜甫》是一本怎样的书

作者介绍

郭沫若(1892—1978),四川乐山人。*文学家、历史学家、古文字学家、书法家、社会活动家。建国后曾担任政务院副总理、中国*院院长、中国*技术大学校长等职务。著作主要有《中国古代社会研究》、《青铜时代》、《十批判书》《李白与杜甫》等专著,诗集《女神》,剧本《屈原》《蔡文姬》《武则天》,译作歌德的《浮士德》等。

文摘

暂无

媒体*

★郭老《李白与杜甫》自必胜于《柳文指要》,对青年有用,论杜稍苛,对李有偏爱之处。论李杜思想甚多创见。

——茅盾★《李白与杜甫》一扫从来因袭皮相之论。

——恽逸群★如果不算若干短小的诗词,《李白与杜甫》的确是郭老的封笔之作。不管人们对这部书的扬李抑杜立场有何不同意见,重读这部书,我仍由衷地钦佩郭老以八十之高龄,在连遭丧子惨祸之后,还能够把一部历史著作写得这样文情并茂,充满活力。

——周国平★若问:郭沫若写《李白与杜甫》意欲何为?

答曰:意不在对李杜优劣的评判,也不在去翻无关紧要的历史陈案,也不在表示凤凰更生,更不是投人所好(相反却有不少微词)。而借助于李白与杜甫的人生旅程、人格缺陷和仕途坎坷,向人们提出一个严峻的问题:作为一代诗雄,在盛唐时代,为什么会出现如此不幸的结局?——李白穷愁而死,杜甫抑郁以终。郭沫若以其聪明睿智和心灵感悟,对历史世界和现实世界做了双重的解析,从而给李杜,也同时给自己,做出了人生评估,或称之为终级关怀。

——刘茂林

用户评价

读完这本书,我感觉自己仿佛经历了一场穿越时空的对话。我被书中描绘的盛唐景象深深吸引,那些繁华的长安街市,那些激荡的边塞风光,都清晰地展现在我的脑海里。李白的豪放不羁,杜甫的忧国忧民,在文字间鲜活地跳跃,让我对他们的诗歌有了更深的理解。郭沫若先生的解读,既有学术的严谨,又不失文学的浪漫,他对于诗歌意境的挖掘,对于诗人情感的洞察,都让我拍案叫绝。书中那些关于他们生平的细节,那些不为人知的轶事,都为这两位伟大的诗人增添了更加立体的形象。我不再仅仅是将他们的名字和诗句作为符号,而是真切地感受到了他们的喜怒哀乐,他们的挣扎与追求。这本书就像一把钥匙,为我打开了通往盛唐诗歌世界的大门,让我得以窥见那个时代的光辉,以及两位诗人在其中留下的璀璨足迹。

评分这本书的阅读体验,可谓是跌宕起伏,妙趣横生。作者以一种非常生动的方式,将李白和杜甫的人生经历娓娓道来。我仿佛看到了李白仗剑天涯,放浪形骸的潇洒身影;也感受到了杜甫在战乱年代,身处困顿却心忧天下的悲悯情怀。那些脍炙人口的诗篇,在书中的解读下,焕发出了新的生命力。我惊喜地发现,原来诗歌的背后,承载着如此丰富的情感和深刻的时代背景。郭沫若先生的文笔,时而慷慨激昂,时而细腻婉转,仿佛一位技艺精湛的指挥家,引导着读者在诗歌的海洋中遨游。每一次翻开这本书,我都能有所收获,都能在文字中找到共鸣。它不仅仅是一本关于两位诗人的书,更是一部关于人生、关于时代、关于艺术的深刻探讨。

评分这本书的封面设计,带着一种古朴而又深邃的韵味。我初次见到它时,就被那淡雅的色彩和考究的排版所吸引。想象着书中那些关于李白和杜甫的篇章,我仿佛能闻到墨香,听到诗句在指尖流淌。封面上的人物剪影,一个飘逸洒脱,一个沉郁顿挫,恰如其分地勾勒出了两位伟大诗人的不同气质。这让我对书中即将展开的他们的故事充满了期待,不知道郭沫若先生又是如何将这两位千古风流人物串联起来,又将以怎样的视角去解读他们的诗歌与人生?我常常在想,是什么样的机缘巧合,让他们成为后人眼中最耀眼的星辰?他们的诗歌,穿越了千年,依然能触动我们内心最柔软的地方,这其中的奥秘,在这本书中,或许能得到一些解答。我希望这本书不仅仅是历史的陈述,更能引发我对于诗歌、对于人生、对于那个辉煌时代的深刻思考。

评分我一直对中国古代诗歌情有独钟,尤其是李白和杜甫这两位巨匠。这本书的出现,让我感到无比惊喜。它并没有简单地罗列诗歌和生平,而是通过一种非常深入的视角,去剖析他们的作品,去理解他们的思想。我特别喜欢书中对于诗歌创作背景的详细阐述,这让我能够更好地体会诗句中的情感和含义。郭沫若先生的解读,不仅让我认识了李白和杜甫的诗歌成就,更让我感受到了他们作为普通人,在时代洪流中的挣扎与坚持。书中的许多观点,都发人深省,让我对诗歌、对历史有了全新的认识。这不仅仅是一次阅读,更是一次精神的洗礼。它让我更加热爱中国传统文化,也更加敬佩那些用笔墨书写历史的伟大灵魂。

评分这本书带给我的震撼,远不止于对李白和杜甫诗歌的欣赏。它更像是一幅宏大的历史画卷,让我得以窥见那个波澜壮阔的时代。郭沫若先生的笔触,时而激昂,时而沉郁,恰如其分地展现了两位诗人的内心世界,以及他们所处的社会环境。我看到了诗歌如何在那个时代扮演着重要的角色,如何成为人们情感的寄托,如何反映着社会的变迁。书中的许多篇章,都让我深思。我开始重新审视那些熟悉的诗句,感受其中蕴含的深沉情感和历史重量。这本书让我明白,诗歌不仅仅是文字的排列,更是心灵的呐喊,是时代的缩影。它让我对“诗仙”和“诗圣”有了更深刻的理解,也让我对中国文学的博大精深有了更深的敬畏。

评分正版书,挺好

评分帮朋友孩子买的,说是比别家贵五元钱!

评分还可以

评分来领了具体渐渐健健康康

评分无损坏

评分不错。

评分正版书,挺好

评分帮朋友孩子买的,说是比别家贵五元钱!

评分正版书,挺好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![列侬语录 [JOHN LENNON in His Own Words] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10111280/90e1e16d-e032-42f4-8839-1105770abd2e.jpg)