具体描述

| | |

|---|---|

用户评价

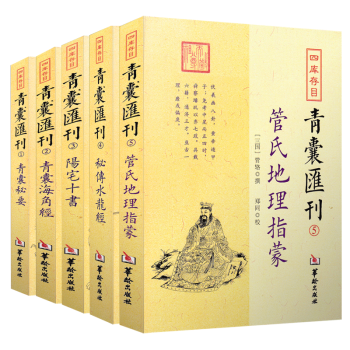

我特别欣赏这套书在版本学上的用心。在后记部分,作者详细对比了不同底本之间的差异,这对于研究者来说是极其宝贵的财富。它清晰地展现了文本在流传过程中所经历的增删与误传,如同考古学家剥离泥土,还原文物原貌一般。这种对文本流变的关注,体现了作者极高的学术良知和对“真”的追求。这种对细节的执着,也让我对书中内容的准确性和可靠性充满了信心,相信它能成为相关领域研究者案头必备的权威参考资料。

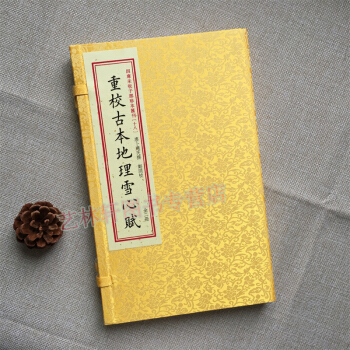

评分这本书的装帧工艺,尤其是它对传统雕版印刷风格的模仿,令人赞叹。侧边裁切的工艺,保留了略微粗糙的边角,这与现代机器的完美切割形成了鲜明的对比,反而凸显了一种手工制作的温度。内页的墨色深沉而不失细腻,即便是最细小的标注,也丝毫没有模糊不清的现象,这对于需要反复查阅的学术资料来说,是极为重要的品质保障。如此精良的制作,让人忍不住想用细细的丝带将它妥善收藏起来,而非仅仅是作为工具书束之高阁,实在是一种视觉和触觉的双重享受。

评分这本书的装帧设计着实令人眼前一亮。封皮采用了一种雅致的墨绿色,触感温润,仿佛能感受到岁月的沉淀。书页的纸张选料考究,泛着淡淡的米黄色,印刷的字体清晰有力,古朴的楷书与精细的插图相得益彰。翻开扉页,能看到烫金的书名,在光线下熠熠生辉,尽显古籍的珍贵。尤其是内页排版,那种留白得当、疏密有致的布局,让人在阅读时心境平和,仿佛置身于一个安静的书房之中。装帧的整体风格透露出一种低调的奢华,看得出出版方在制作上花费了大量的心思,这对于一本历史地理学的著作来说,是非常重要的细节,它让读者在接触知识的物理载体时,就能感受到对古籍的尊重。

评分虽然我还没来得及深入研读其内容,但仅从目录和导读部分透露出的信息来看,这本书的学术价值是不可估量的。它似乎不仅仅是对传统地理文献的简单汇编,更像是一次深入的、带有强烈个人印记的校勘与整理工作。编者在导读中详述了其校勘的依据和方法,那种严谨的治学态度和对史料的敏锐洞察力,让人肃然起敬。尤其是一些关于地名变迁和水系演化的论述,似乎预示着本书在纠正前人谬误、填补现有研究空白方面,具有开创性的意义。我期待着能够从中一窥古代地理学家对山川河流的独特认知视角。

评分从这本书散发出的那种“古韵”来看,它无疑是献给那些对传统文化怀有深厚感情的读者的礼物。书中所引用的那些古老词汇和特殊的文献术语,本身就是一种文化的体验。在快节奏的现代生活中,捧读这样一本需要慢下来、细细品味的古籍,本身就是一种对精神世界的滋养。我能想象到,那些关于风水、山川走势的描述,如果配上精致的古地图,那画面感将是多么的迷人。这不单单是一部学术工具书,更像是一件承载着历史记忆的艺术品,它的存在本身就提升了书架的格调。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有