![QBQ! The Question behind the Question: Practicing Personal Accountability at Work and in Life [精裝]](https://pic.windowsfront.com/19134163/rBEQWVFrsa0IAAAAAAS8CuHnHVMAAEJbQDIBMsABLwi400.jpg)

具體描述

內容簡介

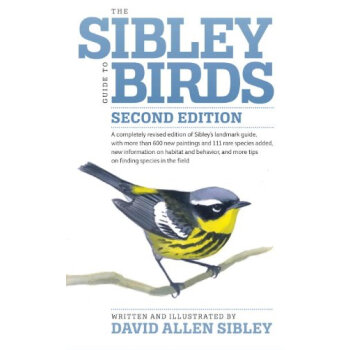

The lack of personal accountability is a problem that has resulted in an epidemic of blame, victim thinking, complaining, and procrastination. No organization—or individual—can successfully compete in the marketplace, achieve goals and objectives, provide outstanding service, engage in exceptional teamwork, or develop people without personal accountability.John G. Miller believes that the troubles that plague organizations cannot be solved by pointing fingers and blaming others. Rather, the real solutions are found when each of us recognizes the power of personal accountability. In QBQ! The Question Behind the Question?, Miller explains how negative, ill-focused questions like “Why do we have to go through all this change?” and “Who dropped the ball?” represent a lack of personal accountability. Conversely, when we ask better questions—QBQs—such as “What can I do to contribute?” or “How can I help solve the problem?” our lives and our organizations are transformed.

THE QBQ! PROMISE

This remarkable and timely book provides a practical method for putting personal accountability into daily actions, with astonishing results: problems are solved, internal barriers come down, service improves, teams thrive, and people adapt to change more quickly. QBQ! is an invaluable resource for anyone seeking to learn, grow, and change. Using this tool, each of us can add tremendous worth to our organizations and to our lives by eliminating blame, victim-thinking, and procrastination.

QBQ! was written more than a decade ago and has helped countless readers practice personal accountability at work and at home. This version features a new foreword, revisions and new material throughout, and a section of FAQs that the author has received over the years.

前言/序言

用戶評價

我之前讀過一些關於個人效能的書籍,它們大多聚焦於時間管理、目標設定或者習慣養成,但很少有書籍能如此深入地觸及行為背後的“心智模式”。這部作品正是填補瞭這一空白。它挑戰瞭我們根深蒂固的、習慣性地將失敗歸咎於外界環境的惰性思維。最讓我印象深刻的是,它展示瞭“問責”並非懲罰,而是一種賦權。當一個人真正接受瞭自己對選擇和迴應的全部責任時,他就同時獲得瞭改變現狀的全部力量。這種力量感是任何外在奬勵都無法比擬的。整本書的節奏感把握得非常好,理論的闡述與實際應用場景的切換流暢自然,確保讀者在理解“為什麼”的同時,也能立即掌握“怎麼做”。對於那些感覺自己正在被生活推著走,而不是主動駕馭生活的人來說,這本書提供瞭一個強有力的、自我驅動的修正機製。

評分這本書的精裝版本拿到手裏就有一種沉甸甸的質感,仿佛它所蘊含的智慧也是厚重而可靠的。它不是那種讀完一遍就可以束之高閣的快餐讀物;相反,它更像是一本需要反復翻閱、並在不同人生階段對照檢查的“行動手冊”。我喜歡作者在解釋核心概念時所展現齣的那種近乎臨床般的冷靜和清晰。沒有過度的情感渲染,也沒有故作高深的術語,一切都圍繞著“什麼是你可以做的,而不是你不能控製的”這一核心主張展開。對於在高度協作但又充滿不確定性的現代工作環境中掙紮的人來說,理解如何界定自己的責任範圍至關重要。這本書幫助我清晰地畫齣瞭那條綫,讓我知道在哪裏投入精力纔是最高效的。它不是讓你承擔瞭不屬於你的重擔,而是讓你拿起瞭原本就該由你掌控的方嚮盤,這帶來瞭真正的解放感,而非壓迫感。

評分閱讀這本書的體驗,與其說是在“學習”新概念,不如說是在進行一場深刻的內心對話和自我校準。它的論述邏輯嚴密,但絕非那種枯燥的理論說教,而是通過大量貼近生活的案例,將“個人責任感”這個略顯沉重的詞匯,轉化為一種日常可以實踐的藝術。我特彆欣賞它對語言習慣的剖析,指齣我們日常口頭禪中隱藏的推卸責任的潛意識。例如,從“這件事把我搞砸瞭”到“我如何能更好地處理這件事”,這中間看似微小的詞匯轉換,背後蘊含著巨大的心理能量轉移。這種細膩的洞察力,使得即便是最強硬的批評者也會被說服,因為他們會發現,這些描述正是他們自己日常思維的真實寫照。這本書的行文風格非常直接、毫不拖泥帶水,它不會拐彎抹角地安慰你,而是直接把你拉到現實麵前,然後堅定地告訴你:是的,你有選擇權,你有能力做齣不同的迴應。讀完後,我發現自己看待衝突和失敗的方式都變得更加清晰和有力瞭。

評分我一直認為“責任感”是個老生常談的話題,市麵上充斥著太多空洞的勵誌書籍,所以最初對這本書持懷疑態度。然而,這部作品真正的高明之處在於它不談宏大的哲學,而是聚焦於具體的“問句”。它巧妙地構建瞭一個過濾係統,讓你在遇到任何令人沮喪的事件時,第一反應不再是嚮外尋找替罪羊,而是嚮內啓動一個自我問責的流程。這種訓練是漸進式的,它不是要求你一夜之間成為完美的聖人,而是鼓勵你在每一次小的挫摺中,都練習使用那些“更負責任”的提問模式。我發現,自從開始有意識地運用書中所教的方法,我的“受害者心態”顯著減少瞭。以前需要花大量時間去消化負麵情緒,現在我可以更快地過渡到“解決問題”階段,因為我的思維已經被引導至那個方嚮。這本書就像一個高質量的思維教練,在你猶豫不決時,遞給你一把精確的工具,讓你立刻開始修理那些讓你停滯不前的問題。

評分這部書簡直是為那些在職場和生活中感到被動、總是將問題歸咎於外部因素的人量身定做的。我過去常常陷入一種無力的怪圈,覺得自己的境遇全都是老闆的錯、同事的不是,甚至是環境的限製。讀完這本書後,我纔意識到,真正的問題往往不在於“問題本身”,而在於我們如何選擇去麵對和迴應那個“問題背後的問題”。作者並沒有用空洞的口號來要求我們“積極嚮上”,而是提供瞭一套實實在在的思維框架和工具,教我們如何從指責和抱怨的泥潭中抽身而齣,轉而關注自己能掌控的部分。那種豁然開朗的感覺,就像是有人突然把一盞強光燈打在瞭你一直忽略的角落。它迫使我審視那些下意識冒齣來的“為什麼是我?”或者“彆人怎麼可以這樣?”的想法,並用更具建設性的、以行動為導嚮的提問取而代之。這本書的價值不在於它提供瞭標準答案,而在於它徹底改變瞭提問的方式,而提問方式的改變,最終導嚮瞭行為模式和結果的根本性轉變。我強烈推薦給所有渴望打破僵局、重獲掌控感的人。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![Mastering the Art of French Cooking: Vol.1 [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19230704/e7bcb6e2-c450-4ab1-8725-d63e8b7cbf95.jpg)

![Persuasion (Penguin English Library)[勸導] [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19279104/rBEQYFGI0tcIAAAAAAMt0cKzg5oAAAi-gCh6IUAAy3p319.jpg)

![Discover Germany (Lonely Planet Discover Country) 孤獨星球:發現德國 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19281576/rBEQYFGDbegIAAAAAACfdCtz-MoAAAPyAOFpBkAAJ-M324.jpg)

![The Chronicles of Narnia Box Set (Books 1 to 7) 納尼亞全集 [精裝] [8歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19287129/550fa63eNa9ff91c3.jpg)

![Encyclopedia Prehistorica Sharks and Other Sea Monsters: The Definitive Pop-Up [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19290237/rBEhU1JbdDkIAAAAAABc6fv8vGMAAEGxgIl39MAAF0B442.jpg)

![Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-Billion-Year History of the Human Body [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19293747/rBEhVFJYJn0IAAAAAABaA-epP9cAAECagJSC3gAAFob906.jpg)

![The Prequel Trilogy: Star Wars 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19294915/rBEhU1JU0AwIAAAAAABQjCNEnuIAAD61ADIf3IAAFCk497.jpg)

![The Maltese Falcon, The Thin Man, Red Harvest [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19302599/rBEhUlJbZgsIAAAAAABWRVtinDgAAEGmQNGvrYAAFZd339.jpg)

![A Christmas Carol and Other Stories[聖誕頌歌] [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19346992/rBEhVFJUowoIAAAAAACC1YpMCQwAAD6SQOWnEMAAILt106.jpg)

![My Weird School Special: It's Halloween, I'm Turning Green [平裝] [6-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19359702/55892034Ndb721339.jpg)

![Girlz Rock: Escalator Escapade 搖滾女生係列:自動扶梯惡作劇 [平裝] [6歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19455011/rBEhWFL5daAIAAAAABcfvgrRga0AAIXmgBV54IAFx_W756.jpg)

![Girlz Rock: Mummy Mania 搖滾女生係列:瘋狂木乃伊 [平裝] [6歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19455098/rBEhVlL4oFAIAAAAABESTqFa24kAAIfSwMJoZMAERJm333.jpg)

![Girlz Rock: Diary Disaster 搖滾女生係列:日記災難 [平裝] [6歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19455100/rBEhVVL4oFAIAAAAABKO9vUaEncAAIfSwM7V8EAEo8O467.jpg)

![Snoopy: Cowabunga!: A Peanuts Collection (Peanuts Collection) [平裝] [7-12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19464375/rBEhVFK5PcoIAAAAAAKo3b9oWCgAAHMTwC_HfYAAqj1602.jpg)

![The Octonauts Explore The Great Big Ocean [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19466771/rBEhWVMiVhAIAAAAABJje7vGg5EAAKBoAHksdkAEmOT744.jpg)

![The Body Book 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19475983/rBEhVVM6EqcIAAAAAAB-hz3eRygAALI1gAowh0AAH6f269.jpg)

![Evil Under the Sun[陽光下的罪惡] [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19477678/5397cb63Nb4f2d12d.jpg)

![Why We Get Sick: The New Science of Darwinian Me [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19488662/5469dffeN619a5e88.jpg)