![QBQ! The Question behind the Question: Practicing Personal Accountability at Work and in Life [精装]](https://pic.windowsfront.com/19134163/rBEQWVFrsa0IAAAAAAS8CuHnHVMAAEJbQDIBMsABLwi400.jpg)

具体描述

内容简介

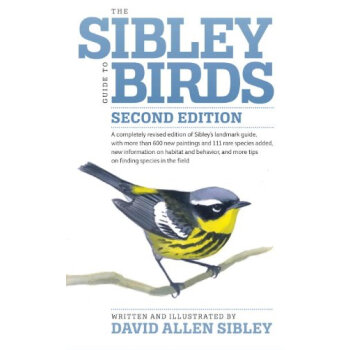

The lack of personal accountability is a problem that has resulted in an epidemic of blame, victim thinking, complaining, and procrastination. No organization—or individual—can successfully compete in the marketplace, achieve goals and objectives, provide outstanding service, engage in exceptional teamwork, or develop people without personal accountability.John G. Miller believes that the troubles that plague organizations cannot be solved by pointing fingers and blaming others. Rather, the real solutions are found when each of us recognizes the power of personal accountability. In QBQ! The Question Behind the Question?, Miller explains how negative, ill-focused questions like “Why do we have to go through all this change?” and “Who dropped the ball?” represent a lack of personal accountability. Conversely, when we ask better questions—QBQs—such as “What can I do to contribute?” or “How can I help solve the problem?” our lives and our organizations are transformed.

THE QBQ! PROMISE

This remarkable and timely book provides a practical method for putting personal accountability into daily actions, with astonishing results: problems are solved, internal barriers come down, service improves, teams thrive, and people adapt to change more quickly. QBQ! is an invaluable resource for anyone seeking to learn, grow, and change. Using this tool, each of us can add tremendous worth to our organizations and to our lives by eliminating blame, victim-thinking, and procrastination.

QBQ! was written more than a decade ago and has helped countless readers practice personal accountability at work and at home. This version features a new foreword, revisions and new material throughout, and a section of FAQs that the author has received over the years.

前言/序言

用户评价

我一直认为“责任感”是个老生常谈的话题,市面上充斥着太多空洞的励志书籍,所以最初对这本书持怀疑态度。然而,这部作品真正的高明之处在于它不谈宏大的哲学,而是聚焦于具体的“问句”。它巧妙地构建了一个过滤系统,让你在遇到任何令人沮丧的事件时,第一反应不再是向外寻找替罪羊,而是向内启动一个自我问责的流程。这种训练是渐进式的,它不是要求你一夜之间成为完美的圣人,而是鼓励你在每一次小的挫折中,都练习使用那些“更负责任”的提问模式。我发现,自从开始有意识地运用书中所教的方法,我的“受害者心态”显著减少了。以前需要花大量时间去消化负面情绪,现在我可以更快地过渡到“解决问题”阶段,因为我的思维已经被引导至那个方向。这本书就像一个高质量的思维教练,在你犹豫不决时,递给你一把精确的工具,让你立刻开始修理那些让你停滞不前的问题。

评分阅读这本书的体验,与其说是在“学习”新概念,不如说是在进行一场深刻的内心对话和自我校准。它的论述逻辑严密,但绝非那种枯燥的理论说教,而是通过大量贴近生活的案例,将“个人责任感”这个略显沉重的词汇,转化为一种日常可以实践的艺术。我特别欣赏它对语言习惯的剖析,指出我们日常口头禅中隐藏的推卸责任的潜意识。例如,从“这件事把我搞砸了”到“我如何能更好地处理这件事”,这中间看似微小的词汇转换,背后蕴含着巨大的心理能量转移。这种细腻的洞察力,使得即便是最强硬的批评者也会被说服,因为他们会发现,这些描述正是他们自己日常思维的真实写照。这本书的行文风格非常直接、毫不拖泥带水,它不会拐弯抹角地安慰你,而是直接把你拉到现实面前,然后坚定地告诉你:是的,你有选择权,你有能力做出不同的回应。读完后,我发现自己看待冲突和失败的方式都变得更加清晰和有力了。

评分我之前读过一些关于个人效能的书籍,它们大多聚焦于时间管理、目标设定或者习惯养成,但很少有书籍能如此深入地触及行为背后的“心智模式”。这部作品正是填补了这一空白。它挑战了我们根深蒂固的、习惯性地将失败归咎于外界环境的惰性思维。最让我印象深刻的是,它展示了“问责”并非惩罚,而是一种赋权。当一个人真正接受了自己对选择和回应的全部责任时,他就同时获得了改变现状的全部力量。这种力量感是任何外在奖励都无法比拟的。整本书的节奏感把握得非常好,理论的阐述与实际应用场景的切换流畅自然,确保读者在理解“为什么”的同时,也能立即掌握“怎么做”。对于那些感觉自己正在被生活推着走,而不是主动驾驭生活的人来说,这本书提供了一个强有力的、自我驱动的修正机制。

评分这本书的精装版本拿到手里就有一种沉甸甸的质感,仿佛它所蕴含的智慧也是厚重而可靠的。它不是那种读完一遍就可以束之高阁的快餐读物;相反,它更像是一本需要反复翻阅、并在不同人生阶段对照检查的“行动手册”。我喜欢作者在解释核心概念时所展现出的那种近乎临床般的冷静和清晰。没有过度的情感渲染,也没有故作高深的术语,一切都围绕着“什么是你可以做的,而不是你不能控制的”这一核心主张展开。对于在高度协作但又充满不确定性的现代工作环境中挣扎的人来说,理解如何界定自己的责任范围至关重要。这本书帮助我清晰地画出了那条线,让我知道在哪里投入精力才是最高效的。它不是让你承担了不属于你的重担,而是让你拿起了原本就该由你掌控的方向盘,这带来了真正的解放感,而非压迫感。

评分这部书简直是为那些在职场和生活中感到被动、总是将问题归咎于外部因素的人量身定做的。我过去常常陷入一种无力的怪圈,觉得自己的境遇全都是老板的错、同事的不是,甚至是环境的限制。读完这本书后,我才意识到,真正的问题往往不在于“问题本身”,而在于我们如何选择去面对和回应那个“问题背后的问题”。作者并没有用空洞的口号来要求我们“积极向上”,而是提供了一套实实在在的思维框架和工具,教我们如何从指责和抱怨的泥潭中抽身而出,转而关注自己能掌控的部分。那种豁然开朗的感觉,就像是有人突然把一盏强光灯打在了你一直忽略的角落。它迫使我审视那些下意识冒出来的“为什么是我?”或者“别人怎么可以这样?”的想法,并用更具建设性的、以行动为导向的提问取而代之。这本书的价值不在于它提供了标准答案,而在于它彻底改变了提问的方式,而提问方式的改变,最终导向了行为模式和结果的根本性转变。我强烈推荐给所有渴望打破僵局、重获掌控感的人。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![Mastering the Art of French Cooking: Vol.1 [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19230704/e7bcb6e2-c450-4ab1-8725-d63e8b7cbf95.jpg)

![Persuasion (Penguin English Library)[劝导] [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19279104/rBEQYFGI0tcIAAAAAAMt0cKzg5oAAAi-gCh6IUAAy3p319.jpg)

![Discover Germany (Lonely Planet Discover Country) 孤独星球:发现德国 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19281576/rBEQYFGDbegIAAAAAACfdCtz-MoAAAPyAOFpBkAAJ-M324.jpg)

![The Chronicles of Narnia Box Set (Books 1 to 7) 纳尼亚全集 [精装] [8岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19287129/550fa63eNa9ff91c3.jpg)

![Encyclopedia Prehistorica Sharks and Other Sea Monsters: The Definitive Pop-Up [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19290237/rBEhU1JbdDkIAAAAAABc6fv8vGMAAEGxgIl39MAAF0B442.jpg)

![Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-Billion-Year History of the Human Body [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19293747/rBEhVFJYJn0IAAAAAABaA-epP9cAAECagJSC3gAAFob906.jpg)

![The Prequel Trilogy: Star Wars 英文原版 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19294915/rBEhU1JU0AwIAAAAAABQjCNEnuIAAD61ADIf3IAAFCk497.jpg)

![The Maltese Falcon, The Thin Man, Red Harvest [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19302599/rBEhUlJbZgsIAAAAAABWRVtinDgAAEGmQNGvrYAAFZd339.jpg)

![A Christmas Carol and Other Stories[圣诞颂歌] [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19346992/rBEhVFJUowoIAAAAAACC1YpMCQwAAD6SQOWnEMAAILt106.jpg)

![My Weird School Special: It's Halloween, I'm Turning Green [平装] [6-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19359702/55892034Ndb721339.jpg)

![Girlz Rock: Escalator Escapade 摇滚女生系列:自动扶梯恶作剧 [平装] [6岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19455011/rBEhWFL5daAIAAAAABcfvgrRga0AAIXmgBV54IAFx_W756.jpg)

![Girlz Rock: Mummy Mania 摇滚女生系列:疯狂木乃伊 [平装] [6岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19455098/rBEhVlL4oFAIAAAAABESTqFa24kAAIfSwMJoZMAERJm333.jpg)

![Girlz Rock: Diary Disaster 摇滚女生系列:日记灾难 [平装] [6岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19455100/rBEhVVL4oFAIAAAAABKO9vUaEncAAIfSwM7V8EAEo8O467.jpg)

![Snoopy: Cowabunga!: A Peanuts Collection (Peanuts Collection) [平装] [7-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19464375/rBEhVFK5PcoIAAAAAAKo3b9oWCgAAHMTwC_HfYAAqj1602.jpg)

![The Octonauts Explore The Great Big Ocean [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19466771/rBEhWVMiVhAIAAAAABJje7vGg5EAAKBoAHksdkAEmOT744.jpg)

![The Body Book 英文原版 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19475983/rBEhVVM6EqcIAAAAAAB-hz3eRygAALI1gAowh0AAH6f269.jpg)

![Evil Under the Sun[阳光下的罪恶] [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19477678/5397cb63Nb4f2d12d.jpg)

![Why We Get Sick: The New Science of Darwinian Me [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19488662/5469dffeN619a5e88.jpg)