具体描述

内容简介

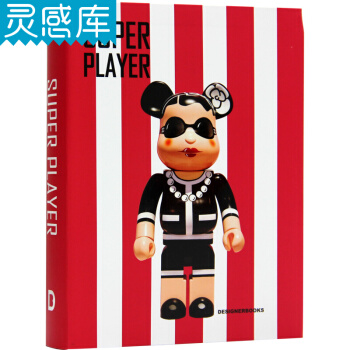

This second volume of cinematic eye candy further documents the quickly burgeoning underground film poster movement, a group of artists who challenge Hollywood's marketing machine by bringing clever artwork and design back to movie posters. Nearly 100 emerging artists, with a dozen returning favorites, present their newly produced images. Cinematic visual masters Jason Edmiston, Gary Pullin, Akiko Stehrenberger, Randy Ortiz, Brandon Schaefer, Gabz, Dave Perillo, Chris Garofalo, Anthony Petrie, Godmachine, Tracie Ching, Clark Orr, Orlando Arocena, Steve Dressler, Paul Shipper, Tom Hodge, Luke Insect, and more additionally provide commentary and behind-the-scenes information. Movies illustrated include classics like Vertigo, Rosemary's Baby, and One Flew Over the Cuckoo's Nest, more recent hits such as Her and Drive, cult favorites Dazed and Confused and Donnie Darko, and childhood staples Ghostbusters, Back to the Future, and Labyrinth.前言/序言

用户评价

对于一个长期关注独立电影和地下文化的人来说,这本书简直是一座宝库。它收录的很多作品,我之前只在一些小众的线上论坛或私人收藏中瞥见过只言片语。这本书系统性地将这些分散的、具有高度文化价值的草图和最终定稿汇集一堂,提供了一个难得的、可以进行横向比较的平台。我特别关注了其中几位固定合作艺术家的作品集,通过对比他们不同时期、不同电影项目的海报风格演变,我清晰地看到了他们个人创作理念的发展脉络。这种“档案式”的整理方式,对于研究当代电影海报艺术的演变趋势,提供了无可替代的第一手资料。它不仅仅展示了“什么”,更深刻地揭示了“为什么”——为什么这些艺术家选择了特定的色彩、构图和字体,以达到与电影主题的完美共振。这种深度的挖掘,让这本书的学术价值和收藏价值都大大提升了。

评分这本书的装帧设计简直让人眼前一亮,从封面到内页的材质选择都透露着一股匠心。我拿到手的时候就被它沉甸甸的质感和高清晰度的印刷所吸引。尤其是那些横跨两页的大幅海报,色彩的过渡和细节的刻画都达到了一个非常高的水准,完全没有传统印刷品那种色彩失真的情况。翻阅的过程中,我能感受到设计者在排版布局上的深思熟虑,他们懂得如何留白,如何引导读者的视线在不同的艺术风格之间游走,而不是简单地堆砌图片。这种对视觉体验的极致追求,让这本书本身就成了一件值得收藏的艺术品。而且,这本书的开本设计也非常人性化,方便在书桌上摊开阅读,即便是长时间沉浸其中,也不会感到视觉疲劳。这种对细节的把控,使得每一次翻阅都像是在进行一次精致的艺术鉴赏,而不是简单的内容浏览。看得出来,出版方在生产制作环节上投入了巨大的成本和精力,这对于一本主要展示平面艺术作品的书籍来说,是至关重要的成功因素。

评分我必须赞扬一下这本书在收录作品的“跨度”上的努力。它成功地打破了地域和语言的界限,将来自世界各地,特别是那些非主流制片国家的海报设计也纳入其中。这让读者得以一窥全球电影视觉传达的多样性和地方特色。我发现一些东欧或南美洲艺术家的作品,它们在构图上充满了强烈的政治隐喻和民间艺术的粗粝感,这与西方高度商业化的设计思路形成了鲜明的对比。这种多元的视角极大地拓宽了我对“电影宣传艺术”的定义。它不仅仅是商业工具,更是特定社会文化背景下的视觉宣言。阅读这本画册,就像是进行了一次围绕全球电影艺术风格的快速、高密度的环球旅行,让人在视觉享受之余,获得了关于世界文化多样性的深刻认识,这份收获是其他同类书籍难以比拟的。

评分这本书的编排逻辑给我的感觉,仿佛是在跟随一位经验丰富的策展人漫步于一条精心设计的艺术长廊。它不是简单地按字母顺序或年代顺序排列,而是巧妙地将具有相似主题、色彩倾向或实验性手法的作品组织在一起形成“小展区”。例如,相邻的两页海报,一幅用冷峻的几何图形解构了一部科幻片,紧接着的另一幅则用温暖的手绘笔触重新诠释了一部黑色电影,这种并置产生的张力,极大地丰富了我的观感体验。这种“对话式”的展示方式,促使我主动去思考不同艺术家在面对相似叙事挑战时,是如何运用视觉语言进行回应的。它教会我如何用更批判性的眼光去审视一张海报的有效性,而不仅仅是停留在“好看”的层面。这种潜移默化的引导,对于提升我自身的审美鉴赏能力,起到了非常积极的作用。

评分这本书的选材角度极为新颖和大胆,它没有停留在对经典老电影的重复致敬上,而是深入挖掘了那些虽然知名度不高,但在艺术表达上极具潜力的作品。这种策展的眼光非常独到,它成功地将那些可能被主流电影艺术史所忽略的“遗珠”重新带到了公众视野。更难得的是,它展示的“替代海报”不仅仅是视觉上的颠覆,更是对电影核心精神进行深度解读后的产物。我特别欣赏那些完全抛弃了传统好莱坞叙事模式,转而采用抽象、超现实或极简主义手法的作品。这些海报往往需要读者对原片有更深层次的理解,才能完全领会其中的妙处,这无疑提升了阅读的互动性和智力上的挑战。这种策划理念,让这本书超越了一般的设计画册,更像是一本关于电影视觉语言的精妙论述集,充满了对既有规范的挑战与反思。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![Superman: Doomed [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19633377/5783327cN727172ef.jpg)

![Superman/Wonder Woman Vol. 4: Dark Truth 英文原版 [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19634720/5783328eNa9c55cfd.jpg)

![The Road to Ruin The Global Elite's Secret Plan [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19638692/57844cecN8ddc07cc.jpg)

![[英文原版]Collins Listening for IELTS(CD) 柯林斯雅思听力 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1122383870/59afc15fNcddad6c4.jpg)