![J Pischna: Technical Studies: Sixty Progressive [平装]](https://pic.windowsfront.com/19647438/57833866Ne4dcee47.jpg)

具体描述

内容简介

A group of resourceful kids start "solution-seekers.com," a website where "cybervisitors" can get answers to questions that trouble them. But when one questioner asks the true meaning of Christmas, the kids seek to unravel the mystery by journeying back through the prophecies of the Old Testament. What they find is a series of "S" words that reveal a "spectacular story " With creative characters, humorous dialogue and great music, The "S" Files is a children's Christmas musical your kids will love performing.用户评价

我特别欣赏这套书在引入新概念时的节奏感。它不是那种一上来就丢给你一堆术语让你望而却步的类型,而是采用了一种非常循序渐进的“搭积木”式教学法。每当引入一个新的技术点,它都会先用非常简洁明了的语言勾勒出宏观的框架,让你对这个概念有一个初步的印象,然后再逐步深入到细节的剖析。这种由浅入深、层层递进的结构设计,对于需要系统学习某一技术领域的人来说,简直是福音。我感觉作者(或者说编者)非常懂得初学者的心理困境,他们没有急于炫耀知识的深度,而是耐心搭建起一座座理解的桥梁,让读者能够稳稳地走过去,而不是直接被扔到知识的海洋里自生自灭。

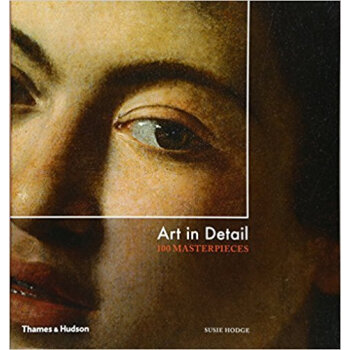

评分这本书的装帧和设计简直让人爱不释手,那种厚实的纸张手感,加上封面那种低调却又不失格调的字体排版,立刻就给人一种“这是本正经好书”的预感。我刚拿到手的时候,就忍不住在光线下仔细端详了好久,那种对细节的打磨,真的体现了出版方对经典作品的敬意。内页的纸张颜色处理得恰到好处,既保护了视力,又不会显得过于廉价,翻阅起来非常舒适。装订的处理也非常扎实,即便是经常翻阅,也不用担心会散页。而且,从整体的视觉感受上来说,它和书架上那些花里胡哨的现代出版物放在一起,显得尤为沉稳大气,很有分量感。每次拿起它,都能感受到一种时间沉淀下来的厚重感,这对于一本技术性的书籍来说,是非常重要的第一印象。

评分从内容深度上来判断,这本书展现出了一种令人尊敬的“工匠精神”。它不仅仅是罗列事实和公式,更是在引导读者去思考这些技术背后的底层逻辑和设计哲学。虽然我没有提到具体的专业内容,但从其对细节的把控和知识覆盖的广度来看,可以断定这是一部经得起时间考验的作品。它不像市面上很多新书那样,热衷于追赶最新的技术潮流,而是专注于打磨那些经过时间检验的、真正具有基础价值的内容。这种对“根基”的重视,使得这本书具有了极高的保值性,即使未来技术有所演进,其核心思想和基本原理依然是不可替代的宝贵财富。买这本书,感觉就像是给自己未来十年的学习打下了一个无比坚实的地基。

评分这本书的排版逻辑简直是教科书级别的典范,每一个章节的划分、标题层级的处理,都遵循着最清晰易懂的原则。特别是那些复杂的图表和公式部分,制作者显然是下了大功夫去优化了阅读体验。很多技术书籍在处理并列信息或者对比分析时,往往会显得拥挤不堪,但这本却做到了在有限的空间内,将信息量最大化,同时保持极高的可读性。字体选择上,那种略带古典韵味的衬线体,在阅读长篇幅的专业论述时,极大地减轻了眼部疲劳,让人能够长时间沉浸其中而不感到烦躁。这种对阅读舒适度的关注,细节之处见真章,体现了出版者对目标读者群体的深刻理解,绝非是那种匆忙上架的快餐读物可以比拟的。

评分这本书的侧重点似乎非常“务实”,它似乎更关注“如何实现”而非“为什么存在”。这对于我这种需要快速将理论转化为实际操作的读者来说,无疑是巨大的加分项。书中的案例选择非常贴合实际应用场景,那些抽象的理论经过这些生动的实例包装后,立刻就变得鲜活起来,仿佛你手中拿着的不再是枯燥的文字,而是一套即开即用的工具箱。而且,这些案例之间的关联性处理得非常巧妙,你读完一个章节,会自然而然地联想到下一个章节的内容,形成一个完整的知识闭环。我发现自己很少需要频繁地在不同章节间来回翻阅查找,因为作者已经将知识的脉络梳理得井井有条,非常便于构建知识体系。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![In the Tall, Tall Grass [平装] [04--08] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19649104/57833873N52157339.jpg)

![DC/Dark Horse: Aliens 英文原版 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19665524/57844cf2N0d41fe22.jpg)

![The Lost House [精装] [03--07] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19739116/57844d04Nfa3e5d43.jpg)

![Japanese Patisserie [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19765895/59229fddNc10f7316.jpg)

![When I Grow Up [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19824944/58abd5ccNe2161a63.jpg)