具体描述

内容简介

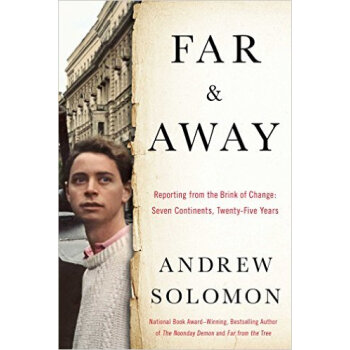

From the winner of the National Book Award and the National Books Critics’ Circle Award—and one of the most original thinkers of our time—a riveting collection of essays about places in dramatic transition.Far and Away collects Andrew Solomon’s writings about places undergoing seismic shifts—political, cultural, and spiritual. Chronicling his stint on the barricades in Moscow in 1991, when he joined artists in resisting the coup whose failure ended the Soviet Union, his 2002 account of the rebirth of culture in Afghanistan following the fall of the Taliban, his insightful appraisal of a Myanmar seeped in contradictions as it slowly, fitfully pushes toward freedom, and many other stories of profound upheaval, this book provides a unique window onto the very idea of social change. With his signature brilliance and compassion, Solomon demonstrates both how history is altered by individuals, and how personal identities are altered when governments alter.

A journalist and essayist of remarkable perception and prescience, Solomon captures the essence of these cultures. Ranging across seven continents and twenty-five years, Far and Away takes a magnificent journey into the heart of extraordinarily diverse experiences, yet Solomon finds a common humanity wherever he travels. Illuminating the development of his own genius, his stories are always intimate and often both funny and deeply moving.

作者简介

Andrew Solomon is a professor of psychology at Columbia University, president of PEN American Center, and a regular contributor to The New Yorker, NPR, and The New York Times Magazine. A lecturer and activist, he is the author of Far and Away: Essays from the Brink of Change: Seven Continents, Twenty-Five Years; the National Book Critics Circle Award-winner Far from the Tree: Parents, Children, and the Search for Identity, which has won thirty additional national awards; and The Noonday Demon; An Atlas of Depression, which won the 2001 National Book Award, was a finalist for the Pulitzer Prize, and has been published in twenty-four languages. He has also written a novel, A Stone Boat, which was a finalist for the Los Angeles Times First Fiction Award and The Irony Tower: Soviet Artists in a Time of Glasnost. His TED talks have been viewed over ten million times. He lives in New York and London and is a dual national. For more information, visit the author’s website at AndrewSolomon.com.,前言/序言

用户评价

这本书的结构安排堪称大师手笔,它并非按照传统的时间线索或者地域划分,而更像是一系列精心编排的交响乐章,不同的主题和场景之间,存在着一种微妙的、主题式的呼应和张力。你可能会从一篇关于技术颠覆的章节,无缝衔接到另一个讲述传统手艺人如何应对冲击的故事,这种跨越性的并置,巧妙地揭示了“变化”这一主题在不同维度上的普遍性与独特性。这种编排方式极大地增强了阅读的沉浸感和思辨性,它迫使你不断地在微观个体与宏观趋势之间进行跳跃式的思考,构建起一个多层次的理解网络。整个阅读体验是动态的、充满发现的,每一章结束时,你总感觉自己已经对世界有了那么一点点不同的理解,这种智力上的满足感是极其稀缺的。

评分我必须承认,初次翻开这本书时,我有些担心它会陷入那种“精英式”的俯视视角,但事实完全出乎我的意料。作者对待他所记录的那些处于剧变边缘的人物,展现出一种罕见的尊重与谦卑。他不是一个高高在上的观察者,更像是一个并肩而行的旅伴,他愿意花大量篇幅去描摹那些小人物日常生活中细微的坚持与挣扎,那些在巨变面前,人们为了维护自己的一方天地所做的努力。这种“向下看”的视角,反而让整本书的格局一下子打开了,它不再局限于理论的探讨,而是扎根于土壤,充满了泥土的芬芳和汗水的咸涩。读完后,我感到了一种深刻的连接感,仿佛那些遥远或陌生的经历,也成了我生命经验的一部分,这才是真正有力量的纪实文学所能达到的高度。

评分坦率地说,这本书的阅读过程并非总是一帆风顺的轻松愉快,它需要你付出相当的专注度和心力。有些篇章所揭示的现实残酷性,以及那种未来不确定性带来的巨大心理压力,确实让人读后需要时间来消化和调整呼吸。然而,正是这种不回避尖锐和不回避疼痛的勇气,让这本书拥有了非凡的价值。它没有提供廉价的希望或简单的解决方案,它展示的是真实世界的复杂性——那是一种既包含着毁灭性的力量,也孕育着新生可能性的“在途”状态。这本书更像是一份时代的体检报告,虽然结果可能不尽如人意,但正是这份诚实的诊断,让我们得以正视我们所处的这个关键节点。它不是一本用来消遣的书籍,而是一件值得反复研读、时常对照自身处境的深刻工具书。

评分这本书的叙事视角简直让人耳目一新,作者仿佛拥有某种能看穿表象的透视能力,他笔下的那些“边缘地带”并非地理上的偏远角落,而是社会、文化乃至个体心理的转折点。每一次深入报道都像是一次精密的解剖,将那些快速变迁中的社会肌理一丝不苟地呈现在我们眼前。我特别欣赏他处理复杂议题时的那种克制与穿透力,他从不急于给出结论,而是耐心地铺陈事实,让读者自己去感受那种变化带来的微妙震颤。读起来,你不会觉得你在阅读一篇冰冷的新闻报道,更像是在与一位经验丰富、洞察深刻的智者进行一场漫长而引人入胜的对话。那些看似寻常的场景,经过他的文字打磨,突然间就闪烁出令人不安却又无法抗拒的真实光芒。这种将宏大变革落实到个体命运的叙事技巧,着实令人叫绝,它让那些抽象的“时代变迁”具象化为一个个鲜活的、有温度的故事。

评分这本书的文字质感,如同陈年的威士忌,初尝时略带辛辣的冲击,回味却留下了悠长而醇厚的甘甜。它不同于时下流行的新闻散文那种追求速度和时效性的写法,而是更像一种沉淀后的艺术品。语言的节奏感把握得炉火纯青,时而如急促的鼓点,将事件的紧迫性烘托到极致;时而又像舒缓的咏叹调,给予那些被时代洪流裹挟的人们足够的空间去呼吸和反思。我常常在阅读某个段落时,会不自觉地停下来,反复咀嚼那些措辞的精妙——那种近乎于诗意的精准,使得原本可能晦涩难懂的社会现象,变得清晰、可感,甚至带有一种近乎悲悯的美感。这哪里是报道,分明是一场文字的盛宴,它挑战着你对“客观”的理解,告诉你真正的客观,是建立在对人性幽微之处的深刻共情之上的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![Narrative and Numbers The Value of Stories in B [精装] [22--UP] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19761857/580f337aN77f02abc.jpg)